一株香兰素高产菌株的复合诱变筛选

邢晨光

(厦门欧米克生物科技有限公司,福建厦门 361000)

香兰素(Vanillin),又名香草醛、香草素;在自然环境中存在于芦笋、咖啡、香荚兰等植物中,具有浓厚的奶香气味,留香持久[1-2],是一种非常重要的食品香料;在食品、烟草、日化品中可以作为一种增香剂,提升香气品质。由于其广泛的使用领域,国内外所生产出的香兰素远远不能满足目前的市场需求[3-5]。

目前,市场上香兰素的生产来源主要包括植物提取、化学合成、微生物转化和酶法合成[6]。植物中香兰素含量较低,导致提取收率较低、成本较大,因此植物提取的香兰素远远不能满足市场需要;化学合成法生产由于环境污染等问题也越来越受到抵制,因此微生物转化以及酶合成法已经成为了生产香兰素的一种趋势,成为后续研究发展的重要方向[7]。

本文采用以沙链霉菌(Streptomyces psammoticus)OMK-4为出发菌株,采用紫外诱变、NaNO2诱变以及复合诱变的方法,在原有基础上筛选出一株高产且具有稳定遗传的香兰素菌株。该研究结果对微生物安全、高效筛选香兰素高产菌株以及香兰素的工业化生产都具有重要的参考意义。

1 材料与方法

1.1 原始菌株

沙链霉菌OMK-4,保藏于厦门欧米克生物科技有限公司菌种室。

1.2 主要设备

高效液相色谱(美国安捷伦,1260Ⅱ)、高效气相色谱(日本岛津,GC-2030)、生物传感器(山东科学院,SBA-40E)、紫外分光光度计(日本岛津,UV-1780)、pH计(瑞士梅特勒,S-210S)、摇床(上海博讯,BSD-YX2600)、生物安全柜(新加坡ESCO,AC2-5S1)等。

1.3 主要试剂

1.3.1 分析纯试剂:

香兰素标品(sigma)、阿魏酸标品(sigma)、硝酸钾(西陇科学)、硫酸亚铁(西陇科学)、亚硝酸钠(西陇科学)、磷酸二氢钾(西陇科学)、磷酸氢二钾(西陇科学)、硫酸铵(西陇科学)、碳酸钙(西陇科学)、氯化钠(西陇科学)、可溶性淀粉(西陇科学)、硫酸镁(西陇科学)、酵母浸粉(OXOID)、尿素(西陇科学)等。

1.3.2 化学纯试剂

玉米浆粉(天津利隆生化)、琼脂(北京中科昆虫生物)、斐林试剂(北京万佳首化生物)

1.4 主要培养基

1.4.1 固体平板培养基

可溶性淀粉20.0 g,氯化钠 l0.5 g,硝酸钾 1.0 g,磷酸氢二钾 0.5 g,硫酸镁 0.5 g,硫酸亚铁 0.01 g,琼脂25.0 g;水1 000 mL;pH 7.4~7.6。

1.4.2 种子培养基

可溶性淀粉3.5 g,磷酸二氢钾0.5 g,尿素0.3 g,硫酸镁0.1 g,碳酸钙0.3 g,酵母浸粉1.0 g,玉米浆粉1.0 g,硫酸铵0.6 g,阿魏酸0.2 g;水1 000 mL;pH 7.5左右。

1.4.3 发酵培养基

可溶性淀粉5.0 g,磷酸二氢钾 0.3 g,尿素 0.5 g,硫酸镁0.1 g,碳酸钙 2.0 g,酵母浸粉1.0 g,硫酸铵0.5 g,阿魏酸2.0 g;水1 000 mL,pH 7.5~8.5。

1.5 分析方法

1.5.1 菌体浓度

取培养液用蒸馏水稀释一定倍数后混匀,在620 nm波长下,利用分光光度计测定吸光度。

1.5.2 残糖测定

采用斐林试剂滴定法进行测定。

1.5.3 香兰素含量的测定

采用HPLC进行香兰素含量的检测,检测条件为:色谱柱ZORBAX Eclipse XDB-C18 4.6*150 mm,流动相为0.1%磷酸缓冲液∶甲醇(Av/Bv)=55∶45,流速为0.8 mL/min,柱温30 ℃,检测波长为280 nm紫外检测,进样量为0.5 μL。

1.6 菌悬液的制备

将菌种OMK-4接种于装有高氏1号培养基的试管斜面中,放于恒温培养箱,37 ℃培养24 h。取10 mL无菌水清洗试管斜面中的菌体,倒入装有玻璃珠的无菌锥形瓶中,充分震荡均匀后得到菌悬液,根据需要进行梯度稀释获得105CFU/mL的菌悬液。

1.7 紫外条件下诱变OMK-4

取10 mL菌悬液放于无菌培养皿中,培养皿距离20 W紫外灯30 cm,分别照射0 s、10 s、30 s、50 s、70 s、90 s、120 s和150 s。照射完毕后将其放置在暗室中静置30 min备用。将照射过的菌悬液稀释后取0.5 mL涂布至高氏1号培养基中,涂布均匀,凝固后制成计数板,倒置于37 ℃恒温培养箱中培养24 h,每个浓度取3个对照,记录菌数,计算紫外诱变的致死率。

1.8 亚硝酸钠诱变处理OMK-4

将10 mL含有0 mol/L、0.05 mol/L、0.10 mol/L、0.15 mol/L、0.20 mol/L、0.25 mol/L和0.30 mol/L亚硝酸钠的无菌水溶液分别加入100 mL的无菌三角瓶中,每瓶加入配置稀释好的菌悬液5 mL,每个梯度3个平行。将以上样品分别放置于震荡摇床中,37 ℃、200 r/min的条件下分别震荡培养1 min、3 min、5 min、7 min、9 min,培养完成后加入一定量的磷酸氢二钠无菌水溶液做为终止剂,终止诱变。稀释后取0.5 mL涂布至高氏1号培养基中,涂布均匀,凝固后制成计数板,倒置于37 ℃恒温培养箱中培养24 h,每个浓度取3个对照,记录菌数及亚硝酸钠诱变的致死率。

1.9 紫外-亚硝酸钠复合诱变处理OMK-4

取10 mL菌悬液放于无菌培养皿中,置于20 W紫外灯的30 cm处,分别照射30 s、50 s、70 s、90 s、120 s和150 s。照射完毕后将其放置于暗室中静置30 min,向各个培养皿中加入0.15 mol/L的亚硝酸钠在37 ℃、200 r/min条件下震荡培养5 min。诱变完成后立即加入一定量的磷酸氢二钠水溶液终止反应。稀释后取0.5 mL均匀涂布至高氏1号培养基中,凝固后制成计数板,倒置于37 ℃恒温培养箱中培养24 h,每个浓度取3个对照,记录菌数并计算紫外-亚硝酸钠复合诱变的致死率。

1.10 诱变菌株稳定性实验

将紫外诱变、亚硝酸钠诱变、紫外-亚硝酸钠复合诱变通过隔代培养筛选出的菌株在固体培养基中连续传代10代,每一代培养32 h。培养结束后将其接种于种子培养基中,24 h后移种至发酵培养基中,发酵36 h后检测发酵液中香兰素的含量。

2 结果与讨论

2.1 紫外诱变最佳条件及稳定性实验

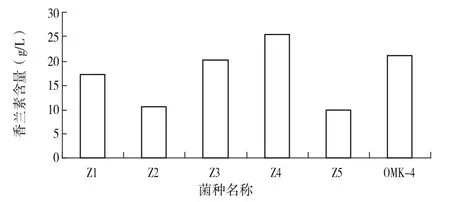

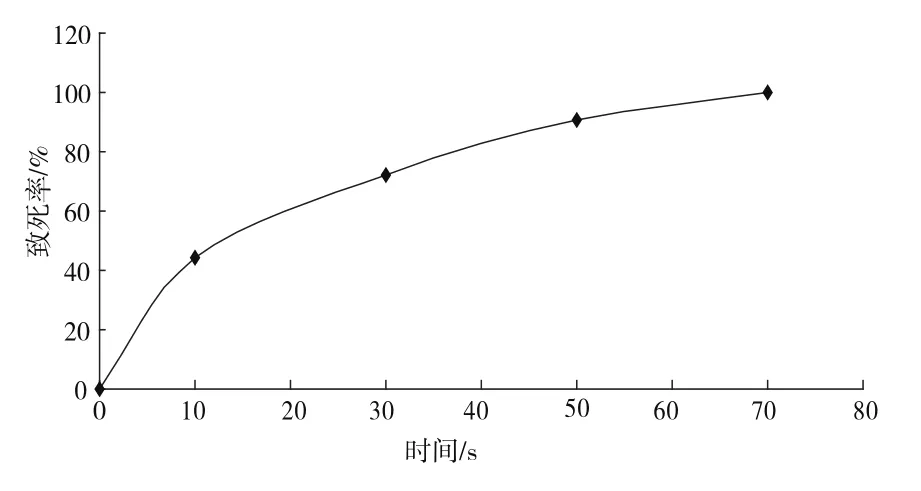

使用功率为20 W的紫外灯,照射距离为30 cm,对菌悬液进行0~150 s的处理,记录菌落数并计算紫外诱变的致死率,结果如图1所示。随着照射时间的延长,致死率逐渐增大;当照射时间为30 s时,菌株的致死率达到45.1%;照射时间为70 s时,致死率为83.4%;照射时间超过110 s,致死率达到100%。

图1 紫外诱变不同时间菌株的致死率

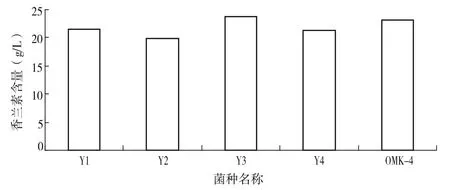

紫外照射10 s、30 s、50 s、70 s和90 s后的诱变菌株,分别命名为Z1、Z2、Z3、Z4和Z5,其发酵液中香兰素的含量如图2所示。菌株Z4(紫外照射70 s)发酵产香兰素的效果较好,最终香兰素产量达到了23.9 g/L,且经过10代的传代培养,遗传性状稳定,产量是原始菌株OMK-4的1.35倍。

图2 紫外诱变后菌株产香兰素含量

2.2 亚硝酸钠诱变最佳条件和稳定性实验

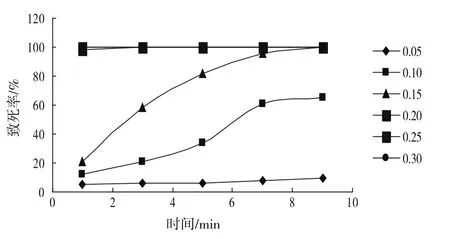

使用不同浓度的亚硝酸钠分别处理菌株不同时间,终止反应后将其稀释涂布在平板上,培养24 h记录菌落数;由此得出亚硝酸钠诱变的致死率,结果如图3所示。当亚硝酸钠浓度超过0.2 mol/L,菌株在诱变过程中致死率基本达到100%;当亚硝酸钠浓度为0.05~0.10 mol/L,菌株在诱变过程中的致死率低于65.23%;当亚硝酸钠浓度为0.15 mol/L时,菌株在诱变处理过程中处理9 min时达到100%致死率,处理1 min时致死率为21.15%,效果较为明显。

图3 亚硝酸钠诱变不同时间菌株的致死率

选用0.15 mol/L作为亚硝酸钠诱变的最优处理浓度,在其处理的不同时间下选取一株生长态势最优的菌株,分别命名为Y1、Y2、Y3和Y4;这些菌种发酵液中香兰素的含量如图4所示。菌株Y3在诱变过程中发生了正突变,产量高达23.78 g/L;经过传代10代的培养,遗传性状稳定,产量是初始菌株的1.37倍。

图4 亚硝酸钠诱变后菌株产香兰素含量

2.3 紫外-亚硝酸钠复合诱变菌株的筛选和稳定性实验

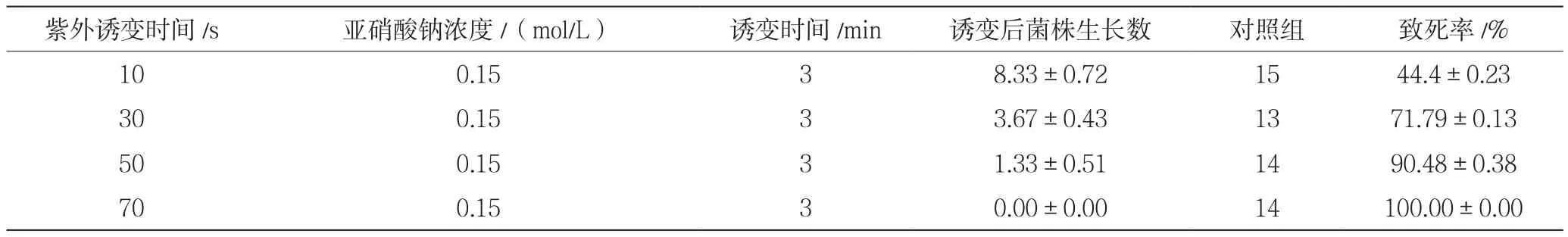

按照1.9的处理方法对菌株进行复合诱变,得出菌株复合诱变筛选的致死率,其结果如表1和图5所示。紫外诱变10 s、0.15 mol/L亚硝酸钠处理3 min,致死率达到44.4%;紫外诱变50 s、0.15 mol/l亚硝酸钠处理3 min,致死率达到了90.5%;紫外诱变70 s、0.15 mol/l亚硝酸钠处理3 min,致死率达到100%。因此可知在0.15 mol/L亚硝酸钠处理3 min、0~50 s的紫外照射条件下,菌株致死率变化较大。

图5 复合诱变不同时间菌株的致死率

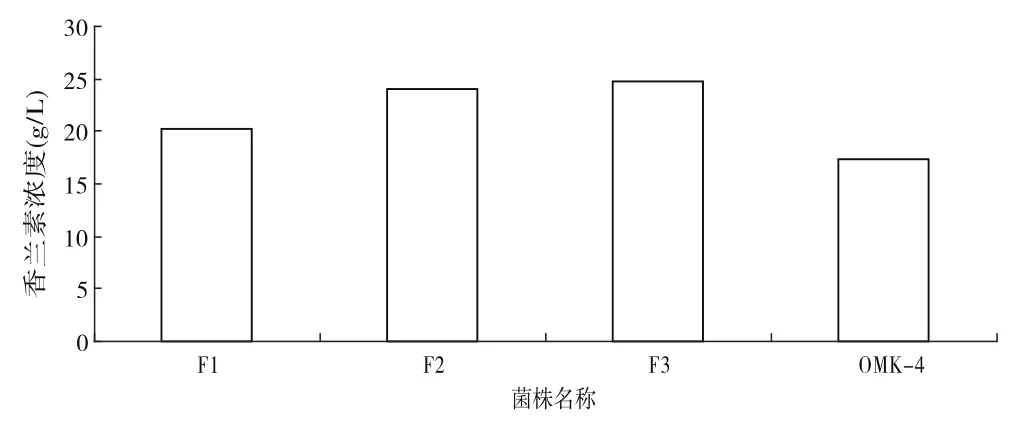

从复合诱变的涂布平板上各选择一株生长态势优良的菌株进行传代培养,分别命名为F1、F2、F3,其传代培养10代后发酵36 h的发酵液中香兰素的含量如图6所示。菌株F2和F3在诱变过程中均发生了正突变,经过10代遗传后,香兰素产量均高于初始菌株;其中,菌株F2香兰素产量为24.1 g/L是初始菌株产香兰素的1.39倍;菌株F3香兰素产量为24.81 g/L,是初始菌株产香兰素的1.43倍。

表1 复合诱变筛选对菌株致死率的影响

图6 复合诱变后菌株产香兰素含量

2.4 菌株发酵上罐实验

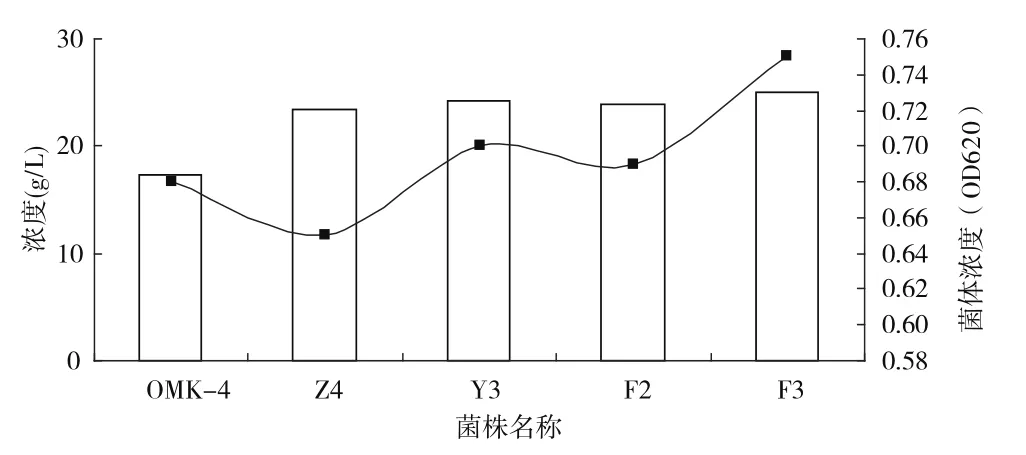

将菌株Z4、Y3、F2、F3分别进行30 L发酵罐实验,考察诱变菌株上罐后生长浓度及香兰素产量,其结果如图7所示。4株菌株发酵产香兰素的浓度均比原始菌株要高,其中最低的菌株Z4比原始菌株高出35.5%;菌株F3产量最高,比原始菌株高出44.4%。在菌体浓度方面可以看出菌株F3菌体浓度最高,生长优势明显。因此,在发酵周期一致的情况下,诱变菌株F3比原始菌株菌体浓度提高到原有浓度的1.1倍,香兰素浓度是原始菌株的1.45倍,达到24.98 g/L。

图7 不同诱变菌株30L发酵菌体浓度和香兰素浓度

3 结论

通过紫外照射诱变、亚硝酸钠化学诱变以及紫外-亚硝酸钠复合诱变,共计筛选出4株新的菌株,产香兰素含量均比原始菌株要高,其中通过复合诱变筛选获得的菌株F3,香兰素效价比原始菌株提高了44.4%,为香兰素的工业化生产提供了重要的数据支持。