看海绵城市如何吐纳雨水

田利强

海绵城市大有乾坤

近年来,中国的城市化进程在不断加快。受传统粗放型发展模式的影响,道路被改造成硬化路面,也因此改变了原有的水生态,此外,城市自然“海绵体”(绿地、湿地、湖泊等)也遭到了破坏。

举例来说,为了方便人车行走,避免泥泞,市政工程对道路等各种建设用地进行硬化。还有的是为了节省两岸土地,而不断缩减河道断面,围填河、湖、滩涂及固有湿地等。原本能够直接渗透到地下的雨水,由于暴雨的到来,就会被柏油、水泥阻挡,难以自行排除,加之城市排水管网负荷有限,大雨时只能依靠“末端集中”快速排除法,也就是靠管渠泵站等设施排水,但这种方法往往会造成逢雨必涝。

安徽宣城市郎溪县因为暴雨导致严重洪涝灾害

“快排”模式与“海绵城市”对比图

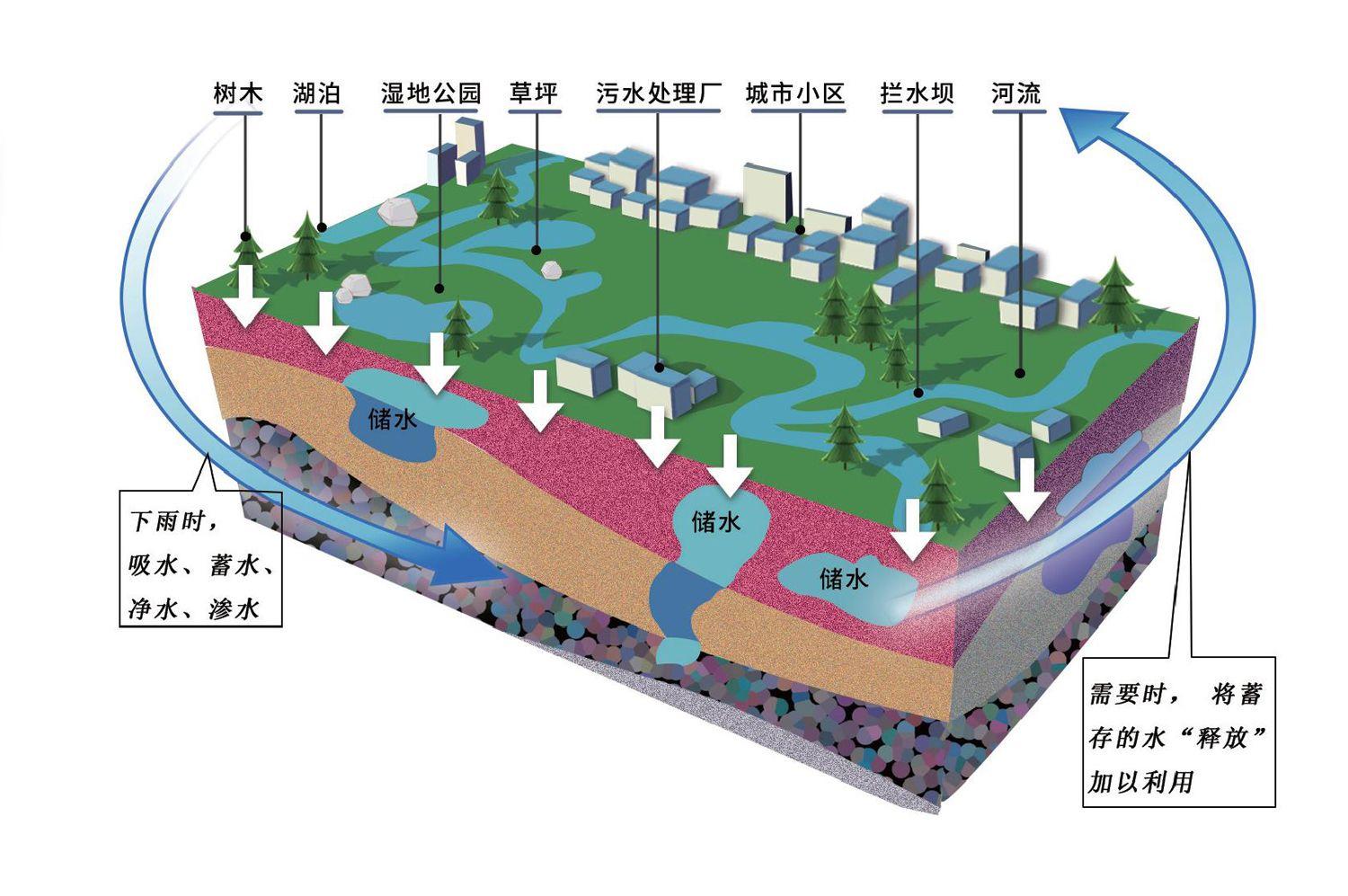

所谓海绵城市,其实是指让城市能够像海绵一样,在适应环境变化和应对自然灾害等方面具有良好的“弹性”,下雨时吸收、贮存雨水,而后进行深层次的渗水和净水,当需要这些水资源时,再将蓄存的水释放并加以利用。

具体来说就是,从地上建筑开始,先从屋顶开始绿化,建立雨水收集装置,这样既能滞留、净化雨水,还能起到节能减排的功效。降落的雨水就地“滞”留并蓄存,而后逐步渗透至地下,利用海绵城市中各类生物如水生植物、藻类、微生物等逐步降解水中污染物,从而“净”化雨水,待条件成熟时,回用净化后的雨水,缓解水资源短缺的现象,多余的雨水之后便由管网排出至附近水体。这样一来,雨水通过湖泊调蓄、绿化等留一部分,通过排水管道排一部分,再通过净水系统净化一部分,集中排水的高峰压力减轻了,城市内涝的问题自然而然也就解决了。

中外海绵城市大赏

中国:生态城中话生态

在中国天津的中新生态城,地面是由透水砖铺设而成的,同时设置很多排水孔,降雨时,雨水透过排水孔和透水砖下渗的砾层流入道路的隔离绿化带,通过绿植充分吸收水量,再流入地下雨水管网。

生态城中的锦庐生态公园建设成下沉式,为什么采取下沉式呢?因为这有利于雨水的收集和下渗,既可涵养地下水,还能缓解地面沉降、减少水涝。因此,公园每年共计可收集利用雨水约2800吨,收集好的雨水又可以用于灌溉、市政浇洒和冲洗用水,可谓是一举多得。

两侧绿化带可以收集85%的路面雨水并进行过滤、滞留和渗蓄,大大降低了市政管网排水压力

“海绵城市”水循环收集与释放示意图(绘图/李子夜)

日本:雨洪调蓄池与渗水井“双箭齐发”

在日本,政府出台相关政策,正式将雨水渗沟、渗塘及透水地面作为城市总体规划的组成部分,要求新建和改建的大型公共建筑群必须设置雨水就地下渗设施。

雨洪调蓄池

目前,日本最高的东京晴空塔就设计了地下蓄水池系统,其蓄水池能储存7000吨雨水,可用作消防用水,作为应急生活用水时可供应东京墨田区23万人使用一天。在大阪等大城市,也将陆续建设直径十余米,长数十千米的地下河,遇到汛情时,地下河将低洼地区雨水导入地下河,排入海中。

而在新城市规划设计中,每10000平方米城市新开发土地应附设500立方米的雨洪调蓄池,并将公共场所如操场、绿地、公园、花坛、楼间空地建设成低于周边地面0.5~1米的下沉式,加铺透水路面或碎石路面和建渗水井,利于加速雨水渗流。一旦遭遇较大降雨,雨洪调蓄池与渗水井“双箭齐发”,再加上透水路面,从而达到蓄滞雨洪的目的。

德国:城市雨水循环利用的三记“重拳”

德国的海绵城市建设位于世界前列,在德国的主要城市,雨水利用方式基本上有三种。

一是屋面雨水集蓄系统。收集的雨水经简单处理后,达到杂用水水质标准,主要用于家庭、公共场所和企业的非饮用水,如街区公寓的厕所;中洗和庭院浇洒。

采用可渗透地砖以减小径流

二是雨水截污與渗透系统。道路雨洪通过下水道排入沿途大型蓄水池或通过渗透补充地下水。另外,德国的城市街道雨洪管道口均设有截污挂篮,以拦截雨洪径流携带的污染物。而城市地面使用可渗透地砖,以减小径流。

三是生态小区雨水利用系统。小区沿着排水道修建可渗透浅沟,表面植有草皮,供雨水径流时下渗。超过渗透能力的雨水则进入雨洪池或人工湿地,作为水景或继续下渗。

英国:鼓励建造雨水收集系统

英国政府针对新建房屋设立1~6级的评估体系,要求所有新建房屋至少达到3级以上的可持续利用标准才能获得开工许可,而其中非常重要的提升等级方式之一就是建设雨水回收系统。

从近几年开始,英国政府为更有针对性地控制水资源利用效率,要求单一住房单元的居民每天设计用水量不超过125升,使得居民建立雨水回收系统的积极性大幅提升。

2012年落成的伦敦奥林匹克公园内的主体建筑和林地在建设过程中就建立了完善的雨水收集系统,通过回收雨水和废水再利用等方式,园区内土地所有灌溉用水完全来自于雨水和经过处理的中水。此外,公园还将回收的雨水和中水供给周边居民使用。

荷兰:水广场中的蓄水奥秘

作为世界上地势非常低的国家——荷兰更是面临着海水倒灌、洪水泛滥的威胁。港口城市鹿特丹就有高达6亿升的降水量需要向外排出。在鹿特丹的市中心区域,因为地势低,人们已经无法用挖渠引水的传统方法,于是,便提出了水广场的创想。

水广场由两个部分组成——运动场和其中的山形游乐设施。运动场相对于地平面下沉了一米左右,周围是人们可以用来观看比赛的台阶;山形游乐设施由多个处于不同水平面的可坐、可玩、可憩的空间组成。广场的周边则由草地与乔木围合而成。

不下雨时,水广场是一个较为干爽的空间,作为市民娱乐休闲之用。当短时间的暴雨来临时,暴雨只会淹没水广场的一部分,雨水在广场中间汇成溪流与水池。若暴雨持续,水广场将逐渐浸泛,直到运动场被淹没,水广场便成为一个蓄水池,蓄水池的蓄水总量最多可以容纳1000立方米的暴雨。这样一来,雨水不但不会蔓延到城市街道,也不会增加现存的排水系统的负担。

无雨时,水广场作为市民休闲娱乐的场地

有雨时,水广场可以存储雨水,形成蓄水池,缓解排水系统负担

雨停后,这些积蓄的雨水不会被白白浪费,而是统一经过地下管道输送到污水处理中心,经过反复净化后成为市民生活用水。水广场的防涝和雨水利用系统,大大缓解了城市下水道系统的压力,又实现了雨水的循环再利用。

海绵城市2.0——智慧化海绵城市

智慧化海绵城市是将物联网、云计算、大数据等技术加入到海绵城市中去,具体解决方案首先是对城市内的智能设备和监控设备安装传感器,布设地下水和温度监测点并实施在线监测,同时了解水质变化、地下水水位。

如遇降雨时,主要监测不同区域的降雨情况,提供准确的降雨数据,利用互联网技术把实时信息传输到城市主服务器上。然后对景观河、人工湖、蓄水池等重要海绵体进行水质水位监测,掌握雨水积蓄状况,确认再生利用方式,掌握项目建成区的径流量控制效果,再运用云计算技术对出现的问题进行模拟,并进行模拟解决,最后选择最优方案,这样才能在之后暴雨时及时应对城市内涝。

2015年以来,青岛、宁波、天津等30多个海绵城市试点工程陆续开展探索和建设。目前,中国海绵城市建设已取得一定成效,城市宜居环境也越来越好。相信随着海绵城市的试点成功,越来越多的城市将加入到海绵城市的建设中来。届时,一座座生态新城冉冉升起,人们的生活质量和幸福指数将更上一层楼。

(责任编辑/陈天昊 美术编辑/李子夜)

智慧化海綿城市未来设想图(绘图/骆玫)