“阿瞒驻辔立多时,欲上花骢尚娇色。”

——五版本《杨妃上马图》再考①

曲 艺(南京艺术学院 设计学院,江苏 南京 210013)

文学与图像作品中的明皇杨妃故事

杨妃与明皇的故事家喻户晓。各朝代的正史传记、杂记外传、戏剧传奇、诗歌题画诗等流传下大量关于杨妃与明皇的故事题材,诸如白居易的《长恨歌》(公元806年),陈鸿的《长恨歌传》(公元806年),郑处诲的《明皇杂录》(公元855年),以及乐史的《杨太真外传》(宋金)、《旧唐书》(后晋)、《新唐书》(北宋)、《资治通鉴》(北宋)等记载的“杨妃出浴”“明皇授笛”“妃子调鹦鹉”“杨妃上马”等故事。它们或是正面歌颂了杨妃与明皇的爱情故事,或是对明皇重色倾国的批判,抑或是表达对杨妃这一悲剧人物的同情。

《杨妃上马图》

相较于文学作品,可能最早的绘画作品是描绘“杨妃上马”的故事。据明清画论载,玄宗时期以画马著称的宫廷画家韩幹(约706-783年)就有作品《明妃上马图》,赵孟頫(1254-1322年)在其上书写题跋,钱选(约1235-1301年后)亦有可能见过此卷。[1]文嘉载周昉(活动于8世纪后半)绘有《真妃上马图卷》,[2]明仇英(约1494-1520年)也曾仿周昉《太真上马图卷》。②此卷为清宫旧藏,现藏于辽宁省博物馆,并未出版。杨仁恺认为其为一幅苏州片仿仇英的摹本。(陈仁涛:《故宫已佚书画目校注》,香港:统营公司,1956年。20a//杨仁恺:《<真妃上马图>析》,载于《艺苑掇英》,第二十八期(邓拓同志藏画专辑),上海人民美术出版社,1986年2月)。而南宋高似孙曾记载唐代画家陈闳(活动于8世纪后半)绘有《杨妃并马》《上马》二图。③“有持二画求售,乃《杨妃并马》《上马》图,题‘陈闳'二字,笔力甚清壮。”([南宋]高似孙(-1231):《纬略》,载于《笔记三编》,39卷,台北:广文书局,1970年。第313页//[清]王原祁(1642-1715年)(编):《佩文斋书画谱》,卷81,卷100,北京市中国书店,1984年。第2339页)。

目前最早对“上马图”的记载出于唐高彦休(854-?)撰《唐阙史》,为和州崔雍所藏《上马图》,并有崔的自题:“崔雍起居,誉望清举,尤嗜古书图画,故钟、王、韩、展之迹,萃于其家。尝宝《太真上马图》一轴,以为画品之上。[……]后有得崔君所宝画者,轴杪题云[……]”[3]。可惜根据崔雍的这首自题诗我们无法想象此幅“上马图”的面貌,也不知道这幅《上马图》由何人、于何时所绘。南宋曾三异《因话录》载一幅唐人《杨妃上马图》:“古画有据,予家旧画《杨妃上马图》乃明皇幸骊山时故事,侍御之人无他仗卫,但有两珰,各挟弹前导。意其燕游戏具,非有谓也。”[4]所描绘的画面是,明皇身边没有侍御的仗卫,只有两位手持弹弓的宦官在其前方导引,画面表现的是闲游之场景。这与我们接下来看到的五个版本的《杨妃上马图》皆有出入。

赵孟坚(1199-1264年)《彝斋文稿》卷一《送马上娇图与秋壑监丞》、上海博物馆藏赵孟坚《行书自书诗卷》第一首《送马上娇与贾秋壑》说明其曾将李公麟(1049-1106年)绘《马上娇图》赠予贾似道④赵孟坚《彝斋文稿》卷一《送马上娇图与秋壑监丞》:“绣鞯金狨玉蝶躞,天宝繁奢逾大业。华清浴已宴沈香,弓箭才人拥旌节。前头乐部紫云回,催驾颙迎奏三叠。阿瞒驻辔立多时,欲上花骢尚娇色。俯头缒 力士徒,曾以脱靴为屑屑。步步相随那肯离,尝闻愿作连理枝。燕安傥及思艰危,那有马嵬攀诀时。汉家山河安四维,披香千秋惟戈绨。龙眠画兹非衔奇,端与曹高向孟陈元龟。”//赵孟坚《行书自书诗卷》第一首《送马上娇与贾秋壑》:“锦鞯金狨玉蹀躞,天宝繁侈逾大业,华清浴罢燕沈香,弓箭才人拥旌节,前头乐部紫云逥,催驾顒迎奏三曡,阿瞞驻辔立多时,欲上花娇尚娇怯,步步将随那肯离,曾闻愿作连理枝,燕安傥及思艰危,那有马嵬攀诀时,汉家山河安四维,披香千秋惟弋绨,龙眠画茲非衒奇,端与曹高向孟陈元龟。”, 诗尾赵孟坚认为:“北宋的李公麟画这幅画并不是出奇思妙想,以炫耀自己,而是为赞颂北宋曹高向孟四位皇后的贤德,以供当代景仰。”已佚赵孟頫(1254-1322年)的《杨妃上马图》曾被明代奸臣严嵩(1480-1565年)收藏,他同时也收藏有钱选的《杨妃上马图》。[5]

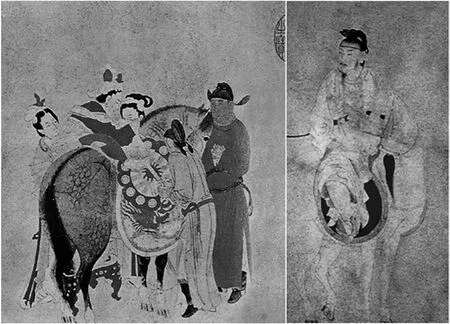

今天没有存世唐本、北宋本《杨妃上马图》,现存最早描绘此题材的绘画作品分别是今藏台北故宫博物院(图1)和美国波士顿美术馆(图2)的两幅南宋时期的扇面画。

图1 (传)郭忠恕(约910-977年),《杨妃上马图》,绢本扇面,纵25.9公分,横26.5公分,13世纪,台北故宫博物院

图2 《杨妃上马图》,25x26.3厘米,团扇,绢本设色,13世纪(?),波士顿美术馆

两幅《杨妃上马图》团扇:台北故宫博物院,波士顿美术馆

台北故宫博物院藏团扇下半部分是一组宫殿建筑群,它被围绕在一片绿树之中。建筑大殿前方的庭院中零零散散分布着几个人物,左边一组人物是坐在马背上身着明黄色长袍的玄宗皇帝及围绕在其周围的侍从,明皇正回首翘望画面右面一组人物中的杨妃,身着红衣的杨妃正在多名侍从的帮助下吃力地跨上马背,她身后是两位手执乳白色掌扇的侍从,两组人物中间有一名身着红衣,双手作揖迎驾的宦官,画面还有许多手持物品或恭谨迎候的侍从,此扇面应该是描绘了明皇与杨妃出行前的场景。此团扇因其精妙的宫殿建筑描绘而被传为五代北宋时期尤善界画的郭忠恕(约910-977年)所作。①此扇面画为“宋人合璧画册”第一页,册页右上角题为“郭忠恕宫中行乐图”。//“Masterpieces of Chinese Album Painting in the National Palace Museum.”, (《故宫册页选萃》)Taipei: National Palace Museum, 1971. Nr. 5 & p. 69.但团扇优雅精细的宫廷风格呈现出南宋画院风格。[6]

另一幅波士顿美术馆团扇也描绘了在宫殿外的庭院中明皇回望杨妃上马的离殿出行前情景。只是背景的宫殿建筑群被简化,观看宫殿建筑群的视角也从正面变为侧面,精简并放大了前景人物,两组人物也左右置换。画面右边身穿明黄色长袍、头顶白色华盖,被六位侍从围绕的明皇,他坐在其装饰华丽的爱骑之上,驻辔侧身,深情回望着杨妃。画面左边的杨妃则身穿红色长袍,身前一位侍从手举红色华盖,身后两位侍从撑红色掌扇,杨妃正面面对观者,面容柔美,体态纤弱,她正在四位侍从的帮助下跨上马背。画面最前方也有一位作揖迎驾的宦官。同台北故宫博物院的团扇一样,此幅扇面精美细致,呈现出南宋画院风格。[7]

两幅扇面画虽然在画面构图、人物布局、数量等不尽相同,台北故宫博物院的扇面画更可被归为界画,而波士顿的扇面画则可以被归为历史人物画,但构成画面主体的两组人物、两组人物中间作揖迎驾的宦官,明皇驻辔侧身回望杨妃的绘画母题,明皇与杨妃衣着的颜色等都显示出两幅扇面画的相似之处。尤其是杨妃,都不再被描绘成以丰韵为美的唐朝美女,而呈现的是宋朝纤弱娇柔的女性形象。另外,这两幅扇面画都描绘了在宫殿前的庭院里,明皇驻辔回首等候杨妃上马的情景,属于同一图像类型,北宋末南宋初,韩驹(1080-1135年)《题明皇上马图》:“翠华欲幸长生殿,立马楼前待贵妃。尚觅君王一回顾,金鞍欲上故迟迟。”[8]描绘的正是明皇立马在建筑群前等候贵妃上马这一图像类型,韩驹早于两幅扇面画一百余年,其所题《明皇上马图》可能正是这两幅南宋团扇的范本。

南宋时期,手工业和商业发展迅速,工部“将作监”下辖有“文思院”,文思院总领包括“扇子作”在内的三千余作,②《宋会要辑稿》,职官29之2,“文思院”条:“东西两坊,染料三千余作,并入文思院”。([清]徐松:《宋会要辑稿》,北京,中华书局,1957年,第2988页)汇集千位以上艺匠,③《宋会要辑稿》,职官29之2,“文思院”条:“并勒令文思院合千人,先就收掌”。([清]徐松:《宋会要辑稿》,北京,中华书局,1957年,第2989页)专门造办宫廷所需之舆服、仪仗等物。④“金银犀玉工巧之制,彩绘装钿之饰,若舆辇法物器具等皆隶焉。”([宋]吴自牧:《梦梁录》,杭州,浙江人民出版社,1980年。第77页)团扇制作需由画师、画匠或织品设计者率先勾绘出的粉本样稿,再根据样稿的纹样、轮廓、色彩由“扇子作”织工织出经纬线扇面,最后应由“平画作”“生色作”的画师绘出扇面。[9]团扇不仅工艺讲究,画工精美,也因其绢面价格不菲,成本颇高,[10]因此只有皇家贵族可以得到贵重的团扇,这些团扇规格不大,夏天并没有太多消热祛暑的功能,[11]装饰性和消遣性则是其主要用途。[12]这两幅团扇所描绘的“杨妃上马图”表现的是帝王及其爱妃出游前从容祥和的场景,并呈现优雅精细的南宋画院风格,当偏安一隅的南宋王室贵族手持这类团扇时,想必可以暂时逃避残酷的政治现实,沉浸于奢华享乐的宫廷生活中。

三幅《杨妃上马图》手卷:华盛顿弗里尔美术馆,邓拓旧藏,柏林东亚美术馆①上海博物馆藏一卷未出版的淡墨设色《杨妃上马图》,上有钱选签署和六枚印章“钱氏”“舜举”“钱选印章”“钱选之印”“翰墨游戏”“霅溪翁钱选舜居画印”。但比较华盛顿版,此卷润色技法逊色,可能是明代摹本。(Elizabeth Marie Owen, Love Lost: Qian Xuan (ca.1235-c. 1307)and Images ofEmperor Ming Huang and Yang Guifei, Ph.D. dissertation, Yale University, New Haven,Connecticut, 2005. pp. 19-24.)虽然绘画媒介、画面布局、背景和人物数量有所改变,但三幅手卷的母题,即明皇与杨妃两组人物,与两幅团扇,尤其是波士顿美术馆所藏《杨妃上马图》的母题极为相似。打开手卷,画面右边一组人物中,位于最高位置的是坐在马上的明皇,他的身边有两到四名侍从,伴随着展开的画面,他们无一例外地回望着左边另一组人物中娇弱无力,正艰难费力地爬上马背的杨妃。“上马组”人群后也都有一群人数不等的侍从。

三幅手卷也存在些许差别,证明它们并非出于同一摹本。华盛顿版(图3)和邓拓旧藏(图4)于2018年春,出现在嘉德拍卖的私人收藏版,在杨妃一侧有两位仕女搀扶杨妃上马,而柏林版(图5)只有一位搀扶杨妃上马的仕女。三版本都有一男侍从在马的另一侧按住马鞍,以防马鞍滑落。马前方还有一位年长一些、身穿红衣的宦官,《旧唐书》《新唐书》和《杨太真外传》都有记载,杨妃出行都有“力士执辔授鞭”,②《旧唐书·列传第一》“玄宗凡有游幸,贵妃无不随侍,乘马则高力士执辔授鞭。”//《新唐书·列传第一》“妃每从游幸,乘马则力士授辔策。”//乐史:《杨太真外传》“上起动必与贵妃同行,将乘马,则力士执辔授鞭。”这位红衣宦官可能描绘的就是深得玄宗宠信的高力士。华盛顿版和柏林版,明皇身边有两位男侍从,右边一位双手握合于肚前,恭谨矗立;左边一位则双手捧弹弓于胸前,斜挎一弹囊于胯间。邓拓旧藏版,则在明皇坐骑前后多两名执掌扇的侍从。三个版本最大不同则在于画面最左边和最右边的侍从,华盛顿版画面最右边是两位腰挂箭囊、手持长弓的仗卫,与“明皇组”人物一样,他们也都呈现回首翘望姿态,画面最左边“杨妃上马”身后是两位持掌扇的男侍从和两位手持包裹、拂尘的女婢,三组侍从与“上马”场景的人物在神情与姿态上相互呼应,使整幅手卷构成一幅围合完整的整体。柏林版最右侧边缘则多了走入画面内的马匹和马夫,而画面最左边,“杨妃上马”身后只有一位右臂夹着包裹的仕女,画面左边边缘应有过剪裁。邓拓旧藏《杨妃上马图》的画面上则出现更多人物。画面最右边是与柏林版呈镜面相反、向画面外走去的马匹与马夫,明皇坐骑前后多两名执掌扇的侍从,为杨妃执辔授鞭的红衣宦官在这里位于“明皇组”与“上马组”人物中间,为杨妃牵马的则变为一位青衣小厮,“上马”组人物后的侍从也增加到七位。明皇与杨妃都身穿红色长袍。除此以外,与华盛顿版和柏林版不同,此幅私人收藏《杨妃上马图》还增加了土石、树木的背景表现;杨妃也从背对观者变为面向爬上坐骑,这与波士顿版杨妃的姿态一致。

图3 钱选(约1235-1301年后),《杨妃上马图》,纸本设色,29.5x117厘米,弗里尔美术馆,华盛顿

图4 (传)周文矩(活动于10世纪中期),《太真上马图》,手卷,绢本设色,画高29.7厘米,长108厘米,跋高29.7厘米,长129.5厘米

图5 (传)李公麟(约1041-1106年),《杨妃上马图》,手卷,绢本设色,高39厘米,长73.9厘米,柏林东亚艺术博物馆

三幅《杨妃上马图》手卷都省去了背景中的宫殿建筑,是不同于前述两幅团扇及韩驹所题《杨妃上马图》的另一种图像类型。一些对《杨妃上马图》的题画诗,并没有提及宫殿建筑,而侧重对人物和场景的描写,它们可能与这一图像类型的手卷相关。如赵孟坚《送上马娇图与贾秋壑》及《送上马娇图与秋壑监丞》描写了画面上弓箭侍卫和才人女婢鳞次栉比,他们前后列队执旗,迎驾官员恭敬拜立,玄宗拉住马匹缰绳站立多时、望眼欲穿,杨妃正欲上马,却身形娇怯、欲上还休。赵孟坚所描述的《杨妃上马图》乃李公麟所绘,李公麟版《杨妃上马图》已佚,但它与华盛顿版和柏林版《杨妃上马图》有些许关联。

华盛顿版《杨妃上马图》共绘十四人,人物衣纹线描工整、连绵转折、顿挫有力,颇具李公麟细密工谨的线描风格;杨妃所上之马的灰色斑纹、劲纹以及头身比例等也与李公麟《五马图》的首幅“凤头骢”很相似,甚至牵领凤头骢的马夫也与华盛顿版《杨妃上马图》的明皇有几分相似(图6)。在钱选的《浮玉山居图》上有贾似道钤印,①Richard Barnhart, “Review on The Great Painters of China by Max Loehr.”In: Arts Orientalis, 1981 (12). P. 81.//Shou-Chien Shih, Eremitism in landscape paintings by Chien Hsuan. Ph.D. dissertation, Princeton, Princeton University Press,1984. pp. 169-170.//李永强则有不同见解,见李永强:《元初绘画新貌的先锋:钱选及其绘画问题再考论》,南京艺术学院博士论文,2015年。第29-33页。如果按一些学者的观点,钱选在南宋灭亡前可能与权相贾似道有过交往,[13]那他就有可能见过赵孟坚送给贾似道李公麟所绘的《上马娇》,钱选《杨妃上马图》就有可能因此受到李公麟《上马娇》的影响。

图6 -1李公麟(约1041-1106年),《五马图》局部,纸本墨笔,纵29.3cm,横225cm

图6 -2 钱选(约1235-1301年后),《杨妃上马图》局部,纸本设色,29.5x117厘米,弗里尔美术馆,华盛顿

除此以外,华盛顿版《杨妃上马图》在很多方面承袭了唐代风格,诸如省去背景、画面呈现景深很浅的舞台效果;成群表现的人物横向罗列;人物表现上缺少手势、面部表情克制;在设色晕染上又具有周昉淡彩清雅的风格,清代厉鹗曾见传钱选摹周昉的《内人双陆图》,题“[……]钱郎摹古能逼真,写出徒意怊怅。[……]”[14]虽然今天无法见到钱选摹周昉的《内人双陆图》,然而其《杨妃上马图》最左边仕女和周昉《内人双陆图》(图7)最左边仕女着实相似。高居翰认为钱选这种复古风格是为了唤起元初文人在受到蛮族强敌征服之际,对大唐盛世的记忆,肯定了中国崇高的文化价值。[15]

宋陈世崇的《随隐漫录》载,宋理宗(1205-1264年,1224-1264年在位)命姚勉(1216-1262年)代笔撰《祭阎妃文》,文中用“五云缥缈,谁扣玉局”,将理宗和阎妃同明皇、太真并称,令理宗甚为不悦,曰:“朕虽不善未如明皇之甚也。”[16]明田汝成在《西湖游览志余》中也曾记载,侍郎牟子才(1223年进士)曾借《脱靴图》将宋理宗、阎妃和董宋臣暗喻为明皇、太真和高力士,[17]引起理宗不悦。钱选同牟子才之子牟巘(1227-1311年)为友,应也熟知这一暗喻。《杨妃上马图》上钱选题诗云:“玉勒雕鞍宠太真,年年秋后幸华清。开元四十万匹马,何事骑螺蜀道行。吴兴钱选舜举。”不同于高居翰的观点,[18]笔者认为钱选可能是借《杨妃上马图》明皇、杨妃的故事,暗喻宋理宗及其宠妃阎妃,以此讽刺理宗晚年宠信阎妃,致其恃宠乱政。两位皇帝都因其晚年荒淫昏庸,对其王室最终走向衰落和灭亡负有不可推卸的责任。

图7 (传)周昉(活动于8世纪后半叶),《内人双陆图》,绢本设色,纵30.7厘米,横64.4厘米,美国弗利尔美术馆藏

柏林版《杨妃上马图》则被误冠以“李龙眠笔”。其原因可能是后人周英②周英其人尚不可考,其题诗与卷面构图极不协调,笔法纤弱无力,雷德侯认为这很可能是晚期的补笔。Lothar Ledderose, Orchideen und Felsen. Chinesische Bilder im Museum für Ostasiatische Kunst Berlin. Berlin, 1998. p.323.在题诗中将此卷误解为《昭君出塞图》,③“明妃自负君王宠,何幸远为出塞宾。上马按鞍红颊泪,踌躇怨别汉宫人。右昭君赞。三日大明文馆学士周英书赠。”《宣和画谱》曾记载,李公麟绘有《昭君出塞图》,而并无记载《杨妃上马图》,因此柏林版《杨妃上马图》在漆盒内部和木盒外部都题写了“昭君离别之图,李龙眠笔。”事实上,《昭君出塞图》也有同《杨妃上马图》相似的构图。现藏于斯德哥尔摩远东文物博物馆东亚博物馆的南宋扇面《昭君出塞图》上(图8),画面右边是匈奴士兵,他们身穿匈奴服饰,驾马侧身遥望画面右边的王昭君,她坐在骆驼车里,用衣袖掩面,旁边的女侍从有手持琵琶的,画面下方的水纹暗示这是昭君出塞渡过的黑龙江,画面透露着凄凉伤感的氛围。[19]大漠、河水、匈奴人、旌旗、琵琶等都是王昭君的象征物,但这些都没有出现在《杨妃上马图》上。如雷德侯所见,柏林版《杨妃上马图》对人物面容、衣饰的描绘透露其并非出自大师之手,画面色彩厚重,应出自明人笔下。[20]

图8 《昭君出塞图》,约南宋(1127-1279年),扇面,绢本设色,斯德哥尔摩远东文物博物馆,东亚博物馆

2018年春,嘉德拍卖出现一幅原清宫旧藏,[21]见于《石渠三编》及《故宫已佚书画目》著录,[22]胡敬的《西清札记卷二》也对此卷做了详细记录。①“周文矩太真上马图卷,绢本,设色画。仆夫控骢马,仍以几,太真盛饰,二女扶掖以上,中涓执鞭镫宫扇,及护从者凡八人,马前一衣绯而髯者,一衣绿手弓者。明皇骑而先,揽辔作回顾状。二校执扇夹侍,一朝士恭立马前,旁一马,一仆控鞍而待。无款印。后幅丹丘柯九思、遂昌郑元祐、金华黄溍、醉斋、青羊君、王穉登题跋未录。”([清]胡敬(撰),刘英(点校):《胡氏书画考三种》,杭州,浙江人民美术出版社,2015年,第313页)1945年,此卷从长春伪宫流出,五十年代末为邓拓购藏。邓拓从画论所记载的周文矩的个人风格、诸如用笔特点、人物面容、服装、造型等分析,认为此作品为周文矩所绘,并考证卷拖尾柯九思等人题跋为伪造。[23]杨仁恺同意柯九思的题跋为伪造的观点,然而,在他和张衍交换看法后,都认为此幅《杨妃上马图》属于留下了唐人风貌的宋人摹本。[24]杨仁恺没有在文中做具体分析论证。徐邦达将此卷定为金元之间所作。[25]高居翰、雷德侯将其定为明代作品。[26]

根据郭若虚《图画见闻志》②“周文矩,建康句容人。事江南李后主为翰林待诏,工画人物车马、屋木山川,尤精仕女,大约体近周昉,而更增纤丽。有《贵戚游春》、《捣衣》、《熨帛》、《绣女》等图传于世。”(郭若虚:《图画见闻志》,载于于安澜(编):《画史丛书》,册1,卷3,台北:文史哲出版社,1974年。第42页)《宣和画谱》、③“周文矩,金陵句容人也。事伪主李煜为翰林待诏,善画,行笔瘦硬战掣,有煜书法;工道士人物、车服楼观、山林泉石,不堕吴、曹之习,而成一家之学……”(《宣和画谱》,载于于安澜(编):《画史丛书》,册1,卷7,台北:文史哲出版社,1974年。第69页)米芾的《画史》④“江南周文矩士女面一如昉,衣纹作战笔,此盖布文也。惟以此为别。昉笔秀润匀细。”(米芾:《画史》,收于于安澜(编):《画品丛书》,上海:上海人民美术出版社,1982年。第205页)等文献,陈葆真认为周文矩人物画在仕女造型样式上,受到唐代周昉仕女画的影响,但人物更为纤丽;而在线条笔法上,则受到李后主“金错刀”书法影响,形成其独具的“颤笔”风格,显示在人物衣纹上,呈现出细劲曲折、略带顿挫、又不失圆润流畅的特点。[27]这两个特点在此卷《杨妃上马图》上均不得见。事实上,此卷女性人物身形纤秀,额方尖颊,长颈削肩,与周昉仕女的广额方腮、短颈方肩、圆润饱满相去甚远,人物衣纹线条不仅没有体现其“颤笔”特色,也与刘道醇对“于繁复则尤工”[28]的评价有差距。此卷画面线条粗细不匀、色彩厚重浓艳,并未体现南唐及宋元之人物画风格。另外,此卷比起其他两卷《杨妃上马图》增添了树石为背景,虽然宋元摹周文矩之《文苑图》和《琉璃堂人物图》(图16)上也有树石描绘,但它们都作为画面前景的一部分,而非画面背景。如若比较三卷之树木,则描绘手法也完全不同。高居翰提出,由唐代到元初,中国绘画数百年间所发展出来一套人物逐渐融入背景的做法。[15]19陈葆真也认为,从12世纪开始,故事画中人物比例在缩小,而山水比例在放大。宋代作品常描绘较小的人物在较大的山水背景中活动的情形。[29]显然,在南唐周文矩时期这一趋势还未形成。除此以外,无论是华盛顿版还是柏林版,画面都以“明皇”和“杨妃”为中心,当卷轴展开时,观者看到的是“明皇驻辔望杨妃上马”的故事情节。与之不同的是,邓拓旧藏版上画面人物松散,并未呈现明显的人物组群模式,明皇与杨妃间隔较远,随着卷轴徐徐展开,观者随着众人的视线全部集中在“杨妃”上,且杨妃面朝观者,并非故事情节,而人物“杨妃”才是整幅画面的中心。画面的故事性和政治含义因此减弱,增强了对女性的观赏性和世俗性,甚至情色意味。此卷《杨妃上马图》很可能出于明人之笔下,或为苏州片作品,如若这般,也意味着明清时期“杨妃上马”题材在民间受到很大欢迎。

结 论

美人、骏马是明皇喜爱的主题,据明清画论载,玄宗时期,以画马著称的宫廷画家韩幹就有画过《明妃上马图》,很可能宫廷画家们曾目睹“杨妃上马”场景,并用绘画记录下来。史书传记对“杨妃上马”的记载则出现在之后的五代(《旧唐书》)、北宋(《新唐书》)和宋金(《杨太真外传》)时期,内容相同且都仅有寥寥数语,描写了玄宗每每出游都有杨妃乘马陪伴,并由高力士为杨妃执辔授鞭。倒是大量丰富的题画为《杨妃上马图》的面貌留下了很大的想象空间。如果说文字更长于描绘一段时间内发生的故事,图像则更能展示文本未提及和无法描写的生动细节,诸如人物的衣饰、姿态、神情等。

各个时期关于“杨妃上马”的图像和文本描绘的是故事的某个时刻,即明皇、杨妃出游前,“杨妃上马”的情形。然而,手卷的形式也让故事的描绘呈现出一定的叙事时间性并增强了观者参与感:随着画面从右往左逐渐展开,观者跟随画面第一段的明皇、侍从、甚至明皇坐骑的视线共同望向画面下一段故事的主角——“杨妃”,一起耐心等待她在众多侍从的帮助下徐徐上马。

台北故宫博物院和波士顿美术馆所藏两幅南宋团扇表现了明皇及与杨妃出游前从容祥和的场景,呈现了优雅精细的南宋画院的风格,折射出明皇和贵妃曾经浪漫奢华、绚丽多彩的生活,这符合偏安一隅的南宋王室贵族对暂时逃避残酷的政治现实,沉浸于奢华享乐的宫廷生活的渴望。

钱选生活的时间和地点距离南宋及其都城杭州不远,他一定对南宋时期扇面画所描绘的“杨妃上马”题材不陌生。但是钱选没有选择描绘奢华享乐的宫廷生活画面,而是抛弃颇具装饰性、优雅精细的南宋画院风格,转向复古的风格。他的《杨妃上马图》侧重描绘人物,在舒缓稳健的线条、精细敏感的细节描绘、清新淡雅的润色、迟缓优雅的姿态、克制的情感表达中呈现了周昉、周文矩、李公麟等唐、五代和北宋的风格。作为宋遗民,钱选虽然在1260年代中乡贡进士,但从未获派任何官职,而是在宋亡后隐居吴兴。钱选借《杨妃上马图》的绘画题材、复古风格及其自题诗,借古讽今,是对其时下南宋皇帝荒淫昏庸的政治性讽刺与批判。多幅明代《杨妃上马图》证明,“杨妃上马”题材在明代应该非常流行,这一主题也日渐脱离政治含义,转而偏向世俗观赏和情色意味。明清至民国时期,表现明皇与杨妃故事的绘画题材也更为丰富(“杨妃出浴”等)。

《杨妃上马图》在不同时期选用不同媒介和不同表现方式,传达了对同一历史故事和历史人物的不同释读,反映出不同的历史背景、审美价值和文化形态。