书法线条的骨力

陈伟彬

“骨”,作名词时指骨骼,此外,还有另外一层意思,即品质、气概。书法中引入“骨”,不但有品质、气概之意,还包含“力”——“骨”中含力。骨与力是形与质的关系。形是眼睛看得见的,清刘熙载《艺概》中说:“字有果敢之力,骨也。”可见,“力”是骨体的表现,是线条的外在形式;“质”要通过理解才能感觉到,是线条的内在品质。

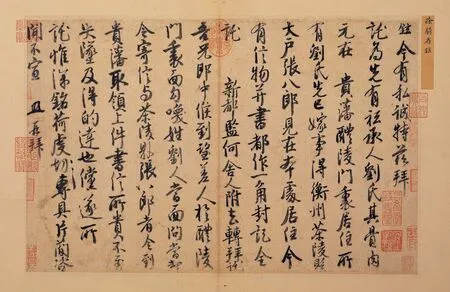

“骨力”,是指线条刚劲有力、气势雄强的状貌。北宋沈括《梦溪笔谈》曾称赞徐铉的书法:“映日照之,线条中心有一缕浓墨,日光不透。”这日光不透的线条中心,便是线条之骨,因“线条中心有一缕浓墨”,才使我们感觉这种线条特别有厚度、立体感。这样的效果正是书法家所追求的境界。大多数的魏碑线条力量非常强,使人感到豪健泼辣、笔力雄健。康有为《广艺舟双楫》评之为“结构精绝、气质沉雄、魄力雄强、意态奇逸、变化无端”。书法中常常讲的“锥画沙”“屋漏痕”,就是形容书法中的骨力。“锥画沙”的运笔速度较快,给人劲险的感受,而“屋漏痕”的运笔速度则较慢,给人浑厚凝重的美感。虽然两者的外在表现不同,但都强调线条骨力。那么,应该怎样追求骨力呢?

《私诚帖》北宋.徐铉 纸本 29.1cm×44.8cm 台北故宫博物院藏

一、选择合适的工具。工欲善其事,必先利其器。材料的选择不仅是创作的客观基础,对风格的形成也是至关重要的。蔡邕说“惟笔软则奇怪生焉”,意思是因为毛笔是软的,所以才能产生变化无穷、意想不到的艺术效果。毛笔是软的,未经过训练的人写出来的线条相对也是软的,这当然就失去了书法艺术的基础。此外,不同的纸张对骨力也有影响。宋以前的书家大多用硬毫笔与熟纸配合,至明清时期,书家写的字越来越大,笔也由硬毫笔转为羊毫笔。因为羊毫较长,宜于制成大笔写大字。

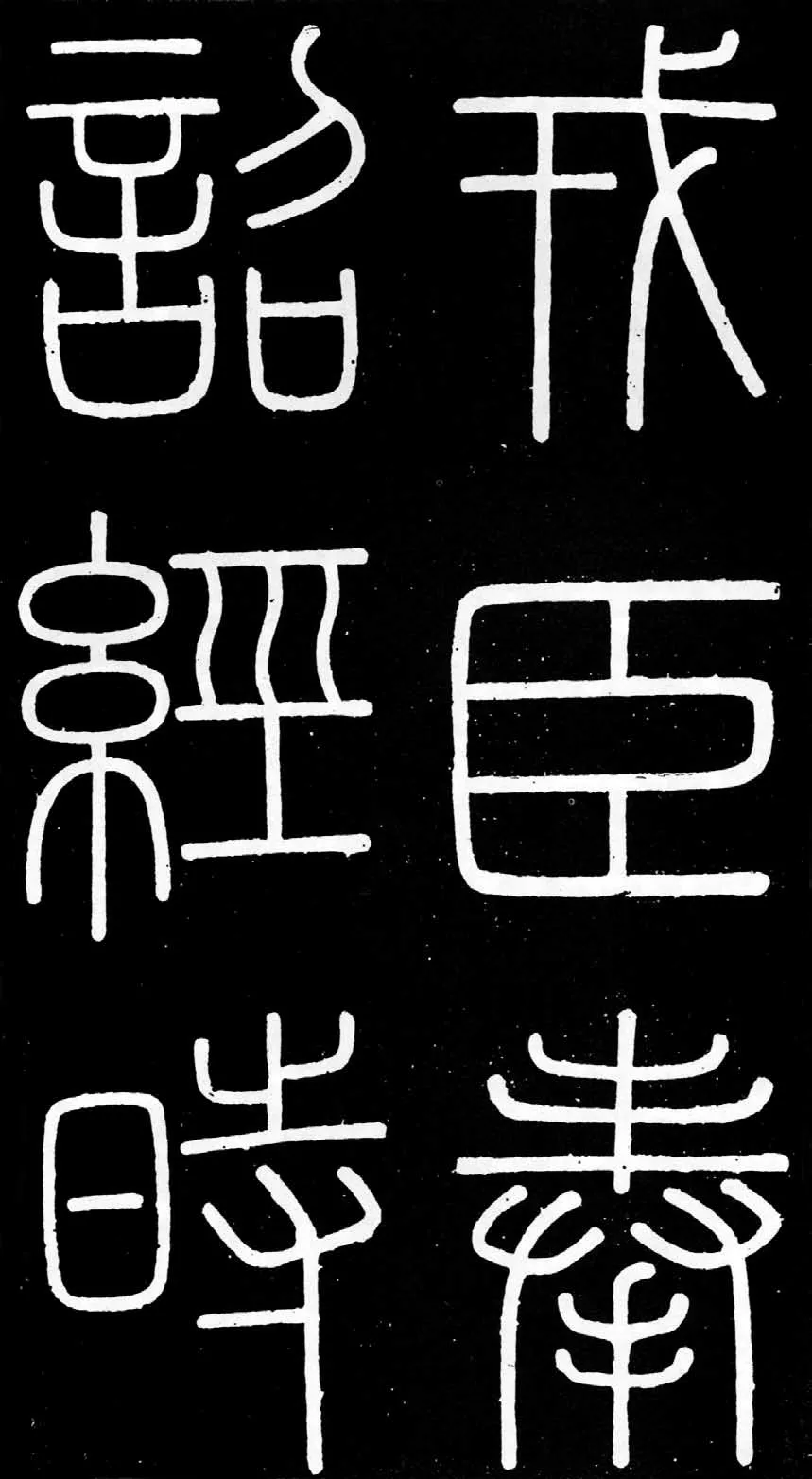

二、注重中锋用笔。正确的运笔方法能表现不同的书风,其间的变化多端,如落笔与起笔的方式、行笔的轻重缓急、笔画或字之间的连与断,以及转折的方式、笔锋的运用等,都需要注意。在静态的书体,如篆、隶、楷中,比较容易理解。如秦李斯的篆书《峄山碑》,笔画挺匀刚健,线条圆润流畅,骨力丰满如玉箸。因此,若书写时线条出现抖动,或者笔画位置不对、回锋不规范,都会影响线条的“骨力”。“骨力”在草书中的表现最难,草书在一定速度下和运动中完成线条,在这样的环境下,草书骨力的表现要比篆、隶、楷书更难,因此草书等动态的书体对运笔的要求也更高。

中锋用笔时,笔尖保持在线条的中心部位,墨迹在宣纸上向两边渗透的宽度相同,这样的笔画看起来有立体感。笔画的色调保持一致,不会出现有的地方淡有的地方浓的情况,线条也会给人以厚实、凝练、力透纸背的感觉。汉代蔡邕在《九势》中指出要“藏头护尾,力在字中”,“令笔心常在点画中行”,“点画势尽,力收之”。就是要求中锋用笔,便于展示力度。

《峄山碑》拓片(局部)秦.李斯

三、运笔要熟练,做到意在笔先。王羲之《题卫夫人笔阵图后》中曰:“夫欲书者,先干研墨,凝神静思,预想字形大小,偃仰平直振动,令筋脉相连,意在笔前,然后作字。”“意在笔先”可谓历代书画创作的指导性原则之一。只有平时不断训练,熟练运笔,做到意在笔先、成竹在胸,才能有效避免在书写时产生的各种问题。

综上所述,骨力能给人一种阳刚壮美的审美享受,是书法艺术的基础和重要审美标准。