检察监督:是防不胜防还是力不从心?

特约撰稿人 罗书平

尽管“刑罚执行”案件在普通的社会公众中鲜为人知,但在司法界和法学界,却是一个众所周知的敏感话题。

这个话题存在的问题不仅较为突出,而且普遍存在:一是暂予监外执行案件的决定权实行“双轨制”,即刑罚执行机关(监狱、看守所)和人民法院均分别享有对被监禁的服刑人员决定监外执行的权力,导致刑罚变更执行因权力分散而监督失控;二是无论审判机关还是刑罚执行机关办理暂予监外执行案件均未纳入严格的司法程序,普遍适用的是游离于司法程序之外的“行政审批”,缺乏公开透明,给暗箱操作留下了可乘之机;三是司法机关目前办理“刑罚执行”案件适用的法律依据大多是各地的“司法政策”,如不少地方自行规定提请减刑、假释案件的周期、比例,自行限制适用假释的余刑门槛等,无异于使刑法、刑事诉讼法的规定处于闲置状态。

这种做法的结果是,一方面让一些不法分子有利可图、有隙可钻,不当适用甚至违法适用刑罚执行的问题屡禁不止;另一方面也让不少本来符合法定条件的服刑人员不能及时和顺利地依法享受到减刑、假释的刑事奖励。甚至更让那些因病需要保外就医的服刑人员因为“政策收紧”(如尚未达到医院出具了“病危通知”的程度或实际服刑年限不够地方司法文件规定的期限)而无法暂予监外执行,影响到国家行刑政策的有效实施和人道主义的充分体现。

五年纠正不当刑罚执行88833人

早在2015年11月2日,时任最高人民检察院检察长曹建明在十二届全国人大常委会十七次会议上所作《关于刑罚执行监督工作情况的报告》中,首次披露了2010年1月至2015年8月开展刑罚执行监督工作的成果。其中涉及有关监督纠正不当减刑假释案件的包括:

一是监督纠正不当“ 刑罚执行”88833人。其主要做法和效果是,针对人民群众反映强烈的一些“有权人”“有钱人”犯罪后“以权赎身”“提钱出狱”等问题,2010年最高检组织开展保外就医专项检察,监督纠正不符合保外就医条件的罪犯555人。

2012年,组织开展职务犯罪罪犯刑罚变更执行专项检察。2014年,又以职务犯罪、金融犯罪、涉黑犯罪为重点开展专项检察,对“三类罪犯”逐一登记建档,对正在监管场所服刑的逐人逐案审查,对正在保外就医的逐人见面、重新体检,监督监狱、公安机关、人民法院对2244名暂予监外执行条件消失或不符合条件的罪犯依法收监执行,其中原厅局级以上职务犯罪罪犯121人。

深圳市公安局罗湖分局原局长安惠君因犯受贿罪被判处有期徒刑15年,其家属通过行贿等手段,将安惠君调往河北省未成年犯管教所服刑;又通过虚假疾病鉴定,违法办理保外就医。2013年8月,检察机关发现其不符合保外就医条件,督促河北省监狱管理局将其收监执行,并对河北省监狱管理局原副局长孙海等人依法立案追究刑事责任。

二是对5364名严重违反监督管理规定、监外执行条件消失的罪犯被检察机关督促收监执行。2010年以来,全国检察机关依法监督纠正社区服刑罪犯脱管52481件、漏管31989件,对5364名严重违反监督管理规定、监外执行条件消失的罪犯督促收监执行。

与此同时,检察机关对社区矫正各环节的监督,有利于促进社区矫正机构认真履行职责,也有利于防止社区服刑罪犯脱管漏管和又犯罪。

2012年,最高检会同最高法、公安部、司法部联合制定社区矫正实施办法,对社区矫正的交付、执行和法律监督等作出全面规定,明确检察监督的具体程序。

2015年4月,最高检部署开展社区服刑罪犯脱管漏管专项检察。检察机关从交付执行环节入手,通过建立台账、信息共享、通报核对等措施,督促有关部门及时将社区服刑罪犯纳入监督管理范围;通过定期走访、随机抽查、跟踪监督等办法,督促社区矫正机构落实各项监管措施、有效开展教育矫正。

三是查办刑罚执行领域职务犯罪2169人。检察机关坚持纠正违法与查办职务犯罪相结合,严肃查办和预防刑罚执行中的职务犯罪,防止和纠正权钱交易等司法腐败问题。2010年以来,全国检察机关在刑罚执行领域共查办职务犯罪2169人,其中县处级以上干部163人。各级检察机关紧紧抓住刑罚变更执行以及考核奖惩、会见通讯、安排劳动岗位、调换服刑场所等容易发生司法不公和腐败问题的重点环节,突出查办索贿受贿、徇私舞弊减刑假释暂予监外执行等职务犯罪。

广东健力宝集团原董事长张海服刑期间频繁调换监狱、两次假立功减刑,检察机关严肃查处该案背后涉嫌职务犯罪的广东省司法厅原党委副书记王承魁等24人。

贵州省黔西南布依族苗族自治州黄金管理局原局长兰昭耀因犯受贿罪被判处有期徒刑十年,其弟兰昭勇(时任该州公安局法制支队支队长)串通册亨县原政法委书记刘贤铭等人,制造虚假疾病诊断材料,编造“取保外医”法律文书,非法将其释放。检察机关对兰昭勇、刘贤铭等人依法立案追究刑事责任。各级检察机关还结合办理的典型案件,及时开展以案释法和警示教育,并向相关部门提出检察建议,促进堵塞漏洞,防止权力滥用。

曹建明在报告中还透露,为强化检察机关对刑罚变更执行的法律监督,全国检察机关在前期开展刑罚执行监督的专项活动中积极探索健全刑罚变更执行监督长效机制。2014年,最高检建立对职务犯罪罪犯减刑假释暂予监外执行案件的备案审查制度,规定对原县处级职务犯罪罪犯减刑假释暂予监外执行案件,必须层报省级检察院备案审查;对原厅局级以上职务犯罪罪犯减刑假释暂予监外执行案件,必须层报最高检备案审查。

毫无疑问,检察机关对以刑罚执行案件为主要内容的刑罚变更执行的法律监督力度是显而易见的,其取得的效果也有目共睹。

刑罚执行问题愈演愈烈

然而,五年过去了,当年最高检在工作报告中披露的刑罚执行案件中存在的问题似乎并未得到根本解决,有的甚至更为严重、愈演愈烈——这个分析和结论并非空穴来风,来源于最高人民检察院的官方数据。

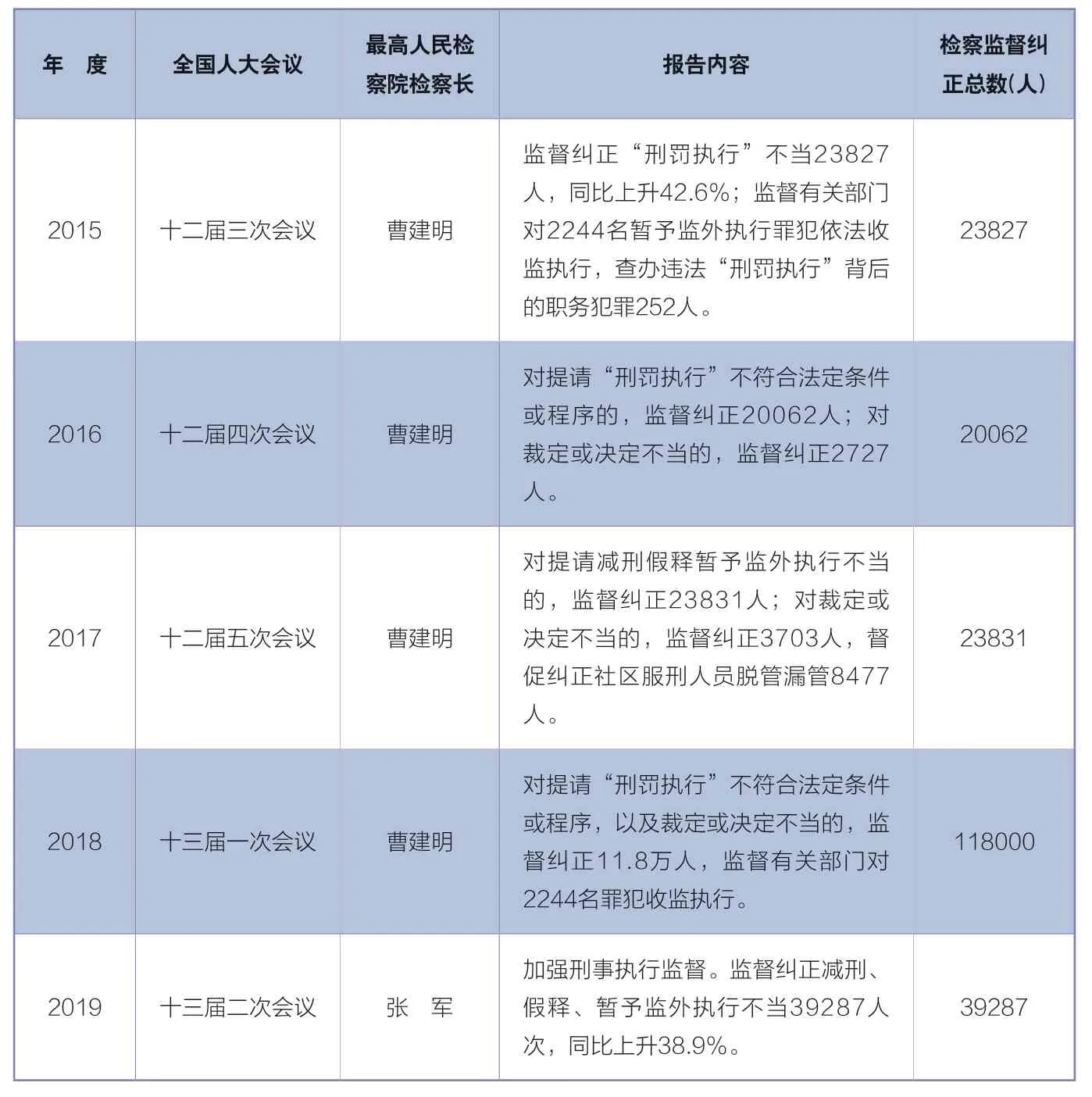

自2015年起,连续五年,最高人民检察院在一年一度的全国两会中向全国人民代表大会作工作报告时,有关对减刑、假释、暂予监外执行案件实行法律监督的内容,已成为一个亮点和“规定动作”,并呈现出持续上升的趋势。(详见下面图表)

图表中数据至少表明如下几个特点:一是依法监督的“刑罚执行”案件逐年上升呈居高不下的趋势,总数已经逾20万以上,大大超过了前五年的数字(88833人);二是以上数据仅仅是检察机关在依法行使监督职能时发现的“部分问题”而非“全部问题”;三是检察机关之所以只是监督纠正了“部分问题”,并非检察机关的“不作为”或“选择性”监督,而是因为对刑罚执行的检察监督依照法律规定和司法解释,本来就是“事后监督”,而迄今为止对如何进行“事后监督”尚无明确的法律规定和程序规范,加之近年来检察机关因为职能“转隶”后力量骤减的原因“无暇顾及”。

全国检察机关监督纠正刑罚执行一览表(2015-2019年)

>>包头市中级人民法院发布公告称,依法撤销对郑俊怀的两次减刑。资料图

>>资料图

提前出狱并不意味着万事大吉

不久前媒体报道的伊利集团前董事长、现黑龙江红星集团董事长郑俊怀被人民法院依法撤销十一年前所获得的两次减刑裁定并将其重新收监执行剩余刑期案,更是刑罚变更执行存在的问题居高不下甚至愈演愈烈的典型案例。

2019年11月4日,包头市中级人民法院经审判委员会讨论决定的裁定书载明,包头市人民检察院认为,多年前萨拉齐监狱有关工作人员捏造虚假事实,编造改造表现材料,违法为罪犯郑俊怀报请减刑,严重违反了有关法律规定。法院依据萨拉齐监狱出具的虚假证明材料作出的两次减刑裁定均不当,建议依法予以纠正。

为此,裁定书认为,萨拉齐监狱根据检察机关建议,撤销了对罪犯郑俊怀作出的五次记功奖励、一次监狱改造积极分子奖励以及一次重大立功奖励,导致原两次减刑裁定的事实依据已不存在,故法院依据相关报请减刑材料作出的两次减刑裁定均应予撤销。包头市人民检察院提出的纠正不当减刑的意见正确,予以采纳。

依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第四百五十六条及《最高人民法院关于减刑、假释案件审理程序的规定》第二十一条的规定,经本院审判委员会讨论决定,裁定如下:一、撤销本院〔2008〕包刑减字第77号和〔2008〕包刑减字第237号对罪犯郑俊怀予以减刑的刑事裁定;二、对罪犯郑俊怀收监执行未执行完毕的刑罚。

值得注意的是,这份裁定所适用的法律依据分别为最高人民法院关于适用刑事诉讼法的司法解释和关于办理减刑、假释案件程序的司法解释,其基本内容就是人民法院发现本院已经生效的减刑、假释裁定确有错误的,应当依法重新组成合议庭进行审理并作出裁定;上级人民法院发现下级人民法院已经生效的减刑、假释裁定确有错误的,应当指令下级人民法院另行组成合议庭审理,也可以自行依法组成合议庭进行审理并作出裁定。

显然,这些司法解释体现了人民法院对发生在刑罚变更执行中确有错误的减刑、假释裁定应当适用审判监督程序予以纠正的精神,这对于那些通过非法手段获得减刑、假释而提前出狱的服刑人员而言,自然就是一种震慑并敲响了警钟:提前出狱并不意味着万事大吉!