积极老龄化视角下的老年人群生存状态及其成因研究

——以老年人兴趣爱好分类为视角

袁晶晶

(北京工商大学商学院,北京100048)

1 问题提出

随着社会的高速发展,人民生活水平不断提高,人口寿命普遍延长,随之而来的人口老龄化问题成为国际社会共同面对的现实问题。截止到2019年,我国60岁及以上老年人口增加到约2.5亿人,占总人口的17.9%;到2040年,全国60岁及以上老年人口占比将达28%左右;到2050年,全国60岁及以上老年人口占比将超过30%,老年人口数量急剧增加,占比扩大。此外,由于经济发展速度加快,特别是城市区域,年轻人员工作压力大,对老年人的照顾和陪伴减少,导致大量的“空巢老人”出现,老年人自理能力降低,身体机能和全面健康状况变差,内心孤独感增强,加重了人口老龄化带来的一系列问题。

人口老龄化与经济发展耦合在一起,老年人群的生存状态和全面健康问题首当其冲的受到影响,随着身体各感觉器官功能的退化,社会接触的减少,人际关系的减弱,难免会出现这样或那样的健康问题。如何有效的促进老年人心理心态的平衡健康,提高其生活和生命质量,积极参与社会、奉献余热,做到真正的欢度幸福晚年,使“健康、参与、保障”落到实处是全社会应该关心的重要课题,也是推进“积极老龄化”的战略要求。

基于此,本文根据其兴趣爱好结果将老年人群的生存方式聚类为三类,即幽居老人、活跃老人和一般老人;基于积极老龄化的政策视角,深入探讨为什么会出现幽居老人和活跃老人这两类,做mlogit回归模型分析,并对结果进行比较,进而得出老年人群生存状态的影响机制。这不仅有益于积极老龄化战略的实现,其“老有所依、老有所养、老有所乐”的养老模式更有助于老年的人才发展,体现着“老有所为,老有所用”。

2 文献综述

2.1 积极老龄化

1999年世界卫生组织提出“积极老龄化”的倡议,将积极老龄化界定为“尽可能增加健康、参与和保障机会的过程,以提高人们老年时的生活质量”[1]。2002年联合国世界卫生组织在第二次世界老龄大会上提出“积极老龄化”,引发了学界和政界的普遍关注,我国学者进入“积极老龄化”研究的行列,将关注点从“健康老龄化”转移到“积极老龄化”上。福建省老年学学会将积极老龄化的内容归纳为六个字——健康、参与、保障[2]。在过去的几十年中,不同的学者从不同的角度对积极老龄化进行了多方位的阐述。积极老龄化指能够自主的参与体力活动,并且对生活感兴趣,能应对挑战以及能够跟随社会发展的节奏(Stenner,2011)[3]。对前人关于积极老龄化概念及范围的界定总结得出,积极老龄化的实质是将中年阶段的积极状态维持到老年阶段,是一种老年人本主义理论,它不仅强调老年人的健康和社会参与,而且主张为那些“无社会价值”的老年人提供兜底保障(朱火云等2019)[4]。即积极老龄化的老年群体和老年人自身在整个生命周期中,不仅在机体、社会、心理方面保持良好的状态,而且能积极地面对晚年生活,主动地参加娱乐活动,培养自身兴趣爱好,作为家庭和社会的重要资源,可以继续为社会作出有益的贡献。

综上,积极是积极老龄化的内涵所在,是指包括下岗退休、患病、残疾在内的老年人,仍然拥有参与经济活动、政治活动、精神文化活动的潜力、机会、权力,为社会做力所能及的贡献,同时也能在需要帮助的时候得到社会的保障,通过这种积极主动的态度和方式形成良性循环,以此来提高老年人的生活质量,应对老龄化的挑战[5]。

2.2 生存状态及其影响因素

伴随着经济水平的不断提高,老年人口寿命也不断延长,但老年人生存状态的优劣却是容易被现实和学术研究所忽略的问题,改善老年人的生存状态是实现积极老龄化的重要前提。关于老年人的生存状态,国外学者最先提出“幽居者”这一概念分类,传统意义上的“幽居者”更多的是从老年人的居住状态为单人的角度定义的(韩梅,2009)[6],但这种用居住状态定义生存状态是非常狭窄的居住属性的概念;其次,人们还会用孤独感来定义生存状态,但这种定义只是从老年人群自身的内心感受出发对其精神生活状况做解释,用它来定义老年人群的生存状态缺乏客观性;且老年人对精神文化生活的追求远高于年轻人对物质生活的追求(党俊武,2018)[7]。所以本文倾向于对老年人日常生活的活动状况做系统的调查和梳理,从其兴趣爱好的深度和广度、文娱活动的半径来有效地识别其生存状态的好坏。关于老年人生存状态的影响因素,王婧(2016)在深度分析了老年人的生活状态后,提出社会的尊重和关心、子女的关爱、自我价值的实现和对人际交往的需求是老年人主要的精神需求,也是影响老年人生存状态好坏的重要因素[8]。丁志伟(2016)更加细化了老年人的精神需求和生存状态影响因素的内涵,主要包括尊重、健康、情感、文化娱乐、人际交往、教育、政治和自我实现8个方面[9]。

基于此,本文试图立足于老年人群的欣赏型、保健型、智力型、社交型、休闲型和创作型6种文娱方式,将其生存状态划分为三大类,科学地引入人口统计学、社会学和健康三大维度,探究影响老年人群生存状态分类的关键因素,提出改善老年人生存状态并引导老年人群做出积极转变、最大限度地发挥余热和力量的结论建议。

2.3 全面健康的引入

在新的老龄化理念下,有关健康的内涵与外延也在不断的衍生。现代健康评价方法的范畴从生理方面扩大到心理、社会方面,同时健康测量的深度也在增加。特别是在社会健康方面,相对于其它健康维度,该维度更容易进行人为干预,对保护和增进老年人口的健康有着直接的现实意义。

WHO(1947)提出健康不仅仅是没有疾病和虚弱,而且是生理、心理和社会上的完好状态,个体的健康应该是生理健康、心理健康和社会健康的总和。Suchman(1958)据此提出了自测健康评定级表(亦即SRHMS量表),分别以身体症状与器官功能、日常生活功能和身体活动功能度量生理健康;以正向情绪、负向情绪和认知功能度量心理健康[10];以角色认知与社会适应、社会资源与社会接触和社会支持度量社会健康,并被广泛采用。国内学者如吴振云(2003)、许军等(2000)也提出各自的测评量表,并被广泛使用[11,12]。

在与老年人群文娱方式的关联领域,全面健康的概念已经成为识别老年人群兴趣机制的关键变量。人口的老龄化必然伴随着更高的慢性疾病、精神疾病及其他共发病,老年人有着很大的健康需求,同时老年人的健康需求有宽泛的决定因素,如国家的医疗保险制度、食品营养需求及保健意识等。

然而,由于年龄的衰老和内心的孤独,再加上更好的医疗、护理服务供给,老年人群愈发关注于满足其心理和社会需求。老年人相比年轻人倾向于消费更多的娱乐与服务,自组织也成为老年人群实现其社会需求的重要载体。根据金晓彤(2012),台湾地区成群结队的老年人正成为旅游市场的主力军,结伴出游同时满足了他们的心理需求和社会需求[13]。

但现有的研究很少将老年人群的文娱方式进行深入挖掘,并将其与老年人群的生存状态联系起来。掌握了老年人群的兴趣机制,就可以针对性地扩大特定养老产品和服务的供给,实现老年人群身体、心理和社会健康的均衡发展,实现“老有所乐、老有所为”的目标。

3 问卷调查与数据采集

3.1 数据采集情况

本文所采用的数据集为北京师范大学人本发展与管理研究中心于2016年1月到3月间进行的“以何养老问卷调查”。问卷主要由个人基本特征、文娱方式调查和健康状况自评三部分构成。调查范围包括北京、黑龙江、广东、甘肃、四川等地,调查对象为老年人群体。此次调研发放问卷2064份,有效问卷1599份,问卷有效率为77.5%。

许军等(2000)在Suchman(1958)问卷的基础上,立足中国具体情况,提出修订后的自测健康评定量表,共计包含10个维度48个条目。考虑到此次调查的对象为老年人群,大多存在精力相对较差、受教育程度相对偏低等问题,本文对SHMSV进行了进一步修正,并主要考察生理健康、心理健康和社会健康等三个大维度,其中生理健康包括:身体症状与器官功能、日常生活功能、身体活动功能三个条目,心理健康包括:正向情绪、负向情绪、认知功能三个条目,社会健康包括角色认知与社会适应、社会资源与社会接触、社会支持三个条目,并最终将生理、心理和社会健康三个变量作为健康维度解释变量。

3.2 样本特征

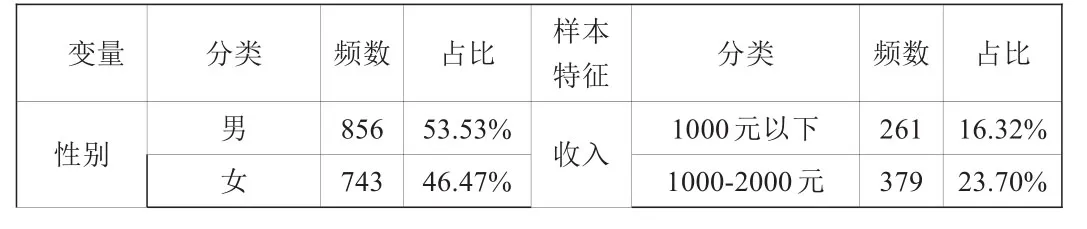

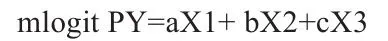

由表1可知,在性别方面:男性样本和女性样本所占的比例相当,可初步知晓样本具有一定的代表性;在年龄方面:受访者的平均年龄在60-69岁之间,这一年龄阶段的人数也最多,占41.9%,而80岁及以上的高龄老年人占比最少,仅8.51%;在居住地方面:北京地区的样本数量较多,占24.89%,广东地区的样本数量相对较少,仅占14.76%;在婚姻状况方面:已婚老年人占比最多,高达77.92%,其他类型的老年人占比22.08%;在受教育程度方面:受教育程度在初中及以下的老年人占67.60%,在大专及以上学历的仅占9.01%,说明受访的老年人受教育程度普遍偏低;在收入状况方面:月收入低于3000元的老人占69.1%,收入水平普遍不高;此外,居住形式多以与老伴同住或与老伴子女同住,且选择居家养老的老年人群比例更是高达90.56%,反映了中国老年人主要的居住及养老方式,符合现在中国养老困境的实际状况,这一状况需要格外重视。

表1 样本的基本特征

年龄居住形式居住地养老方式465 365 129 190 606 264 539 1448 122 29 29.08%22.83%8.07%11.88%37.90%16.51%33.71%90.56%7.63%1.81%婚姻状况383 670 410 136 398 256 236 347 362 1246 353 490 591 374 144 23.95%41.90%25.64%8.51%24.89%16.01%14.76%21.70%22.64%77.92%22.08%30.64%36.96%23.39%9.01%50-59岁60-69岁70-79岁80岁及以上北京黑龙江广东甘肃四川已婚其他小学及以下初中中专/高中大专及以上2000-3000元3000-5000元5000元以上个人独居仅与老伴同住仅与子女住与老伴子女同住居家养老社区养老机构养老受教育程度

4 老年人群生存状态类型及其成因分析

4.1 老年人群生存状态的聚类分析

本文选取老年人生存状态类型为被解释变量,从兴趣爱好分类的视角,重点考察人口统计学维度、社会参与维度和健康维度三个维度对老年人群生存状态类型划分的影响,进一步探索其影响因素,为积极老龄化的发展提供合理建议。

选取解释变量界定为以下三方面:(1)人口统计学维度,其中包括性别、年龄、居住地、婚姻状况、受教育程度;(2)社会参与维度,主要涉及收入、居住形式、养老方式;(3)健康维度,其中包括生理健康、心理健康和社会健康。人口统计学变量和社会参与变量的基本信息见上表1,本节重点对老年人群生存状态分类和健康维度进行描述性统计。

按照学术界普遍认同的分类,将老人的文化娱乐方式划分为6个基本大类。其中,欣赏型娱乐方式包括看电视、读书和听戏等,保健型娱乐方式包括散步、跑步、打太极拳等,智力型娱乐方式包括麻将、扑克、象棋等各类棋牌活动,社交型娱乐方式包括跳舞、参加合唱团及其他社团活动,休闲型娱乐方式包括花鸟鱼虫、集邮、书画等,创作型娱乐方式则包括摄影、小说创作等。此外,本次调查还在传统娱乐方式分类的基础上,进一步加入了使用电脑、手机等上网娱乐的新型娱乐方式。针对调查数据进一步展开聚类分析,以欧式距离测度,K-Means方法进行聚类,并按照各类文娱活动的发生频次,对受访者进行了归类。

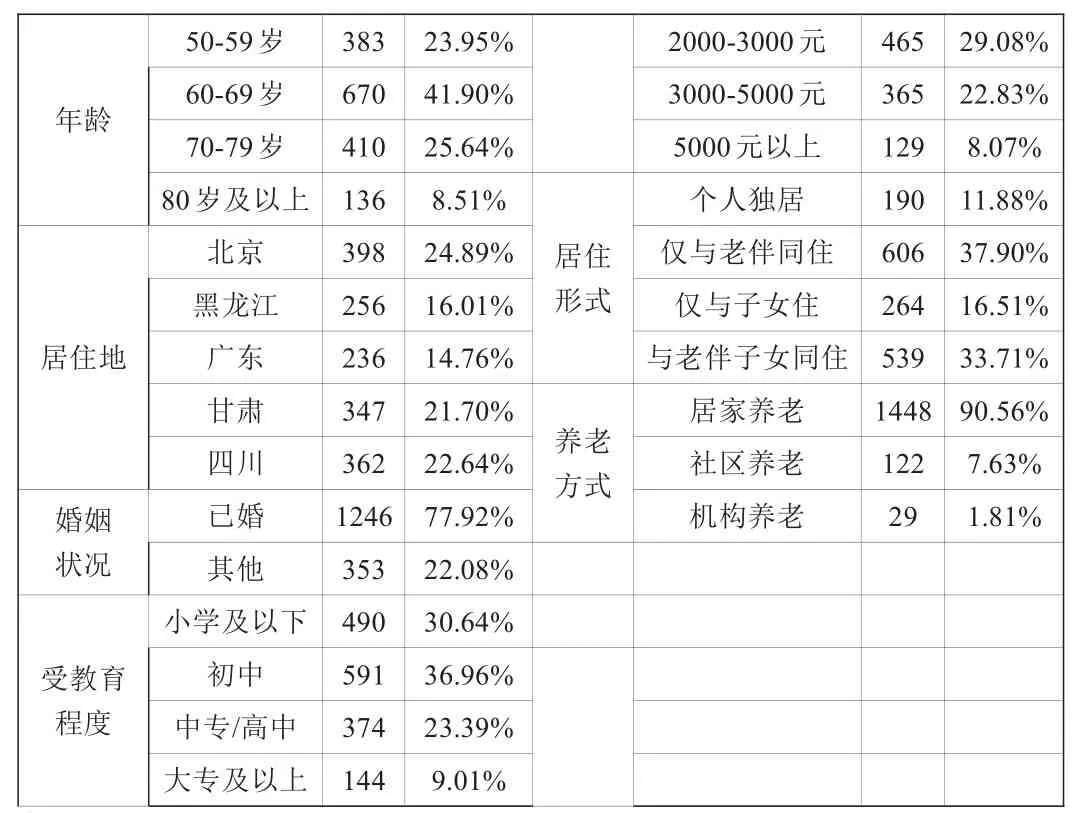

聚类分析结果表明,按文娱活动的类型及其发生频次,受访老人可以被归为三类,我们分别将其称为幽居老人、活跃老人和一般老人,其聚类结果有效性检验及文娱活动频次的分布情况如表2和表3所示。

表2 聚类分析的一系列输出结果

2.861 1 2 3 2.861 1.726 1.726 2.135 2.135显著性检验欣赏型智力型保健型社交型休闲型创作型聚类均方46.412 290.186 127.726 140.303 279.203 193.099 df 2 2 2 2 2 2误差均方.306.472.739.519.329.247 df 1596 1596 1596 1596 1596 1596 F 151.656 614.896 172.818 270.169 849.462 780.296 Sig..000.000.000.000.000.000

表3 按文娱活动类型划分的最终老年人群分类

由上表,根据聚类分析结果及其验证,将受访老人分为三类:首先,幽居老人的娱乐方式极为单一,多以家里看看电视、偶尔外出锻炼为主,很少参加其他娱乐活动。这部分老人在受访者中极为常见,占比最高达到48.03%。该类老人的活动特点类似于国外研究中的“幽居者”。大量研究均表明,“幽居者”的生活状态对老人的积极老龄化具有消极影响,这部分人群的生理、心理状况和社会功能状况不容忽视。

其次,活跃老人的娱乐方式极为多样,兴趣广泛,其中休闲型娱乐活动明显偏多,保健型、欣赏型、智力型和社交型文娱活动也占了较大比重,尤其是对创作型文娱活动的参与情况,明显多于其他两类老年人。但该类人群占比较最少,仅为14.32%,属于老年人群中的极少数,需要继续开发和培养。

最后,一般老人的文娱方式以欣赏型、智力型和保健型为主,其兴趣爱好中的外出锻炼和回家看电视多以单人行动为主,智力型棋牌游戏等也只是涉及到了双人或少部分的多人行动。该类人群在受访者中属于较大多数,占比达37.65%,代表了中国老人文娱活动和生存状态的主要方式。

4.2 老年人群生存状态成因分析

4.2.1 变量选择及模型构建

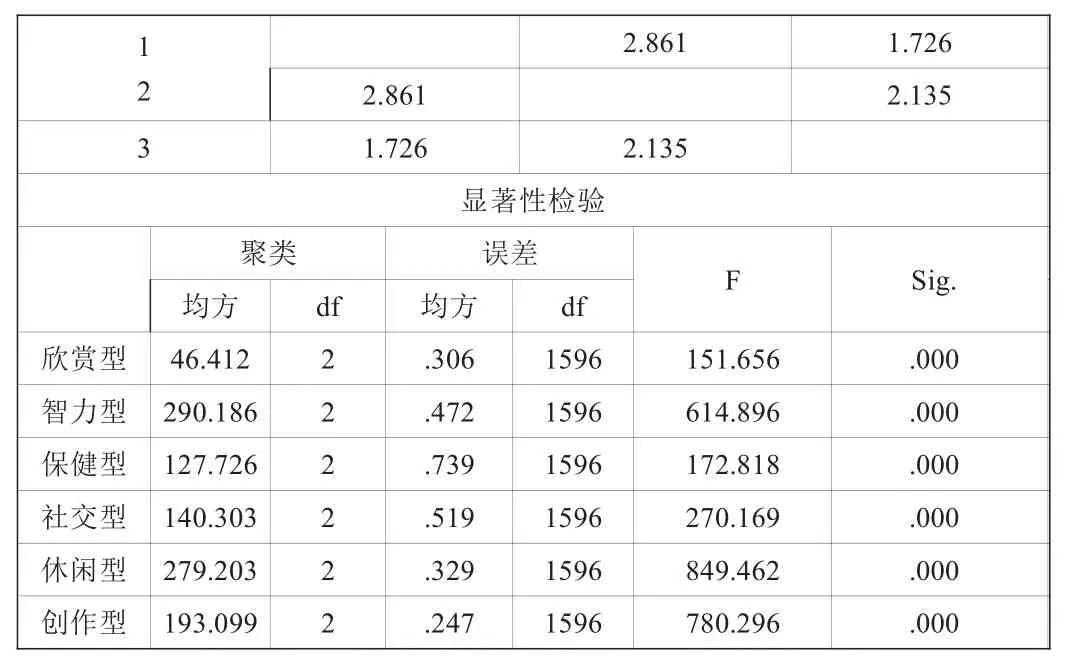

聚类分析结果表明,按文娱活动的类型及其发生频次可以将受访老人的生存状态归为三类,幽居老人、活跃老人和一般老人。由于被解释变量幽居老人、活跃老人和一般老人为多元离散型变量,因此,本文采用mlogit模型对其影响因素进行分析,并建立模型如下:

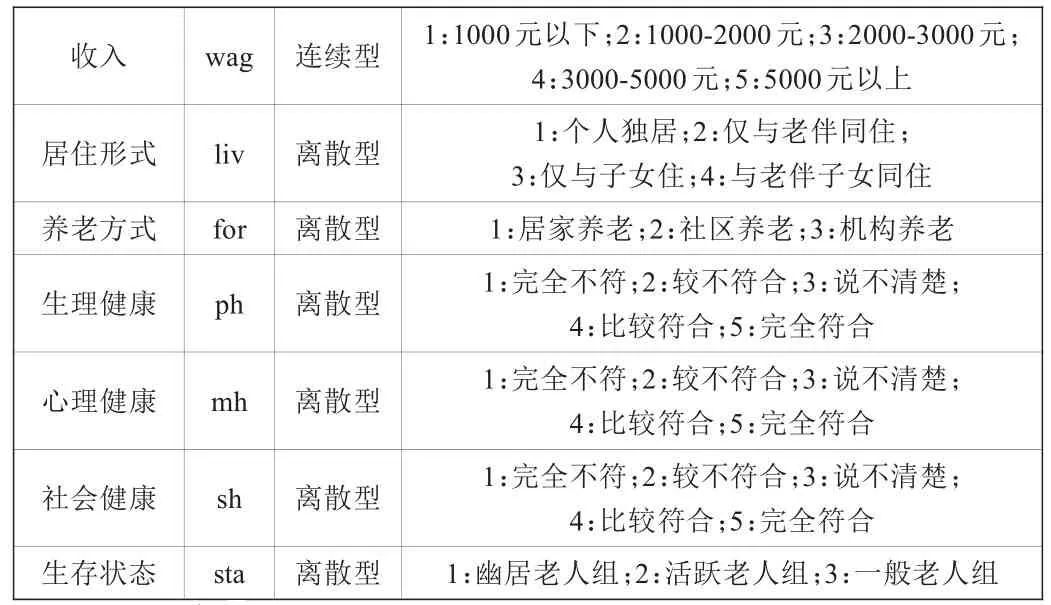

其中Y代表老年人生存状态类型,分别为幽居老人、活跃老人和一般老人;X1代表人口统计学变量组,包括gen、age、pla、mar、edu、wag;X2代表社会参与变量组,包括变量liv、for;X3代表健康状态变量组,包括ph、mh、sh。

为提高回归结果的准确性和可靠性,本文进一步将pla、mar、edu、liv、for转化为类别虚拟变量形式,并分别以0和1代表否和是。其中pla转化为pla1、pla2、pla3、pla4、pla5,分别代表北京、黑龙江、广东、甘肃和四川,pla1为控制组;mar转化为mar1和mar2,分别代表已婚和其他,mar1为控制组;edu转化为edu1、edu2、edu3和edu4,分别代表小学及以下、初中、中专/高中以及大专及以上学历,edu1为控制组;liv转化为liv1、liv2、liv3、liv4,分别代表个人独居、仅与老伴同住、仅与子女住、与老伴子女同住,liv4为控制组;for转化为for1、for2和for3,分别代表居家养老、社区养老和机构养老,for1为控制组。此外,利用spss统计软件将问卷中的身体症状与器官功能、日常生活功能、身体活动功能三个变量合并为生理健康变量,将正向情绪、负向情绪、认知功能三个变量合并为心理健康变量,将角色认知与社会适应、社会资源与社会接触、社会支持三个变量合并为社会健康变量。将所涉及的指标及其类型和赋值进行分类,分类情况详见表4。

表4 变量及数据描述

收入wag 连续型居住形式养老方式生理健康liv for ph离散型离散型离散型心理健康mh 离散型社会健康生存状态sh sta离散型离散型1:1000元以下;2:1000-2000元;3:2000-3000元;4:3000-5000元;5:5000元以上1:个人独居;2:仅与老伴同住;3:仅与子女住;4:与老伴子女同住1:居家养老;2:社区养老;3:机构养老1:完全不符;2:较不符合;3:说不清楚;4:比较符合;5:完全符合1:完全不符;2:较不符合;3:说不清楚;4:比较符合;5:完全符合1:完全不符;2:较不符合;3:说不清楚;4:比较符合;5:完全符合1:幽居老人组;2:活跃老人组;3:一般老人组

4.2.2 mlogit回归分析

本文在聚类分析的基础上,采用mlogit回归方法,进一步对不同类型老人的人口统计学特征及工作生活状态、健康情况进行分析,识别不同老人间的关键特征差别,并解释不同变量组对老年人群文化娱乐活动特征的影响,如表5和表6所示。

表5 基于爱好的老年人分类及其成因(一般老人为对照组)

表6 各类老年人群偏好下部分自变量的边际效应(%)

根据mlogit的回归结果及边际效应分析,受访者成为活跃老人或幽居老人与其性别、居住地、受教育程度、收入状况、居住形式、养老方式以及健康状态存在密切关系。

人口统计特征方面,性别、居住地、受教育程度和收入状况显著影响老年人群成为活跃老人和幽居老人的概率。具体来说,男性更可能成为幽居老人,而女性更可能成为活跃老人;可能是因为女性的生活经验比男性丰富,更容易积累丰富的社会经验,融入社交生活,成为活跃型人群。从居住地来看,北京地区的老年人群更容易成为一般老人,由北京地区到黑龙江、广东、甘肃和四川,成为活跃老人和幽居老人的几率均有不同程度的提高,其中广东省更容易出现老年人群在活跃老人和幽居老人之间的两极分化,需要重点关注。从受教育程度来看,受教育程度越高的老龄人群成为活跃老人的概率会显著增加;可能是因为受教育程度高的老年人接受到了更多的知识教育和先进思想,思维较开阔,晚年更能积极地投入到娱乐活动和休闲生活中去,提高其活跃程度。从收入角度来看,收入成为影响老年人群成为幽居者的主要原因,收入越高的老年人成为幽居老人的概率会显著下降,相反收入越低的老年人就更容易成为幽居老人;这可能是因为老年人的收入直接决定了其参与旅游、培养兴趣爱好的物质基础水平。

社会参与方面,个人独居会显著的提高老年人群成为幽居老人的几率,与子女、伴侣同住的居住形式显著降低了老年人成为幽居老人的概率,可以看出家人和子女对老人的社会支持起到相当重要的作用;社区养老是老年人群成为活跃老人的主要因素,社区养老作为机构养老与居家养老的最佳结合,社区与家庭共同满足老年人的需求,这也要求我国把社区养老服务提升到重要发展位置。

健康状态方面,生理健康良好会显著提高老年人成为活跃老人的概率,身体状况良好的老年人仍具备维持正常工作和娱乐生活的基本能力,但由于其身份的阻碍,他们不得不放弃自己的工作,进入退休生活,为娱乐生活的开展留出时间,休闲娱乐活动增加。其次,社会健康越差的老年人则会显著降低其成为活跃老人和幽居老人的概率,特别的影响其成为活跃老人的概率;由边际效应的分析结果也可以看出,社会健康每提高1,老年人成为幽居老人和活跃老人的比例将分别下降0.155%和0.002%,即社会健康越好,老年人越不容易沦落为幽居老人,故要提高积极老龄化程度,降低老年人成为幽居老人的概率。

5 结论与建议

本文立足于老年人群文娱方式和养老方式的调查问卷,通过聚类分析将老年人群生存状态分为3个类别,运用mlogit回归分析,从人口统计学、社会参与和健康3个维度出发,探索老年人群生存状态的影响因素,结果发现:女性、受教育程度和收入水平较高、有家人陪伴并选择社区养老方式、社会健康良好的老年人会显著的提高其选择积极地生存状态的概率,故本文为积极老龄化的发展提出如下合理的建议。

5.1 发展老年教育,提升教育水平

高受教育水平的老年人更容易选择积极的生存状态,这就要求在教育范围的设置上重视发展老年教育,在教育内容设置上充分满足老年人不同方面的需求,既要满足老年人的休闲娱乐需要,又要满足老年人的日常生活需要,有针对性,有层次的设计课程科目和内容,将老年人最感兴趣的健康保健、人文艺术、休闲生活、语言文化和老年心理学等类型纳入老年教育的主体范围,以解决老年人在继续社会化过程中遇到的困难和问题,丰富其晚年生活,优化生存状态。

5.2 拓宽就业渠道,培训老年人群

积极老龄化趋势下的老年人群的特征之一就是希望能继续为社会做出贡献,延续自己的价值,所以应拓宽老年人的就业渠道,进行老年人培训。老年人的经验是非常丰富的,在老年人固有知识结构的基础上,增加新的技能培训,能够为企业在最短的时间内创造价值,还能够提高老年人适应社会的能力和自信心,增加老年人群的收入。另一方面,鼓励老年人再就业,帮助消除幽居人群退休闲置在家而产生的消极孤单思想,增加与社会的接触,扩大老年人的社会交际圈,从而带给他们一种健康的心理状态,让老年人老有所用,老有所为。

5.3 重视机构和社区养老,发挥社会力量

随着老年人数量的增多,社会养老会逐渐取代家庭养老的主体地位,不能忽视养老机构和社区在养老服务中的作用,机构养老是养老的中坚力量,社区是精神赡养的关键。要充分发挥养老机构和社区的功能和作用,完善文化娱乐设施的建设,积极开展服务活动,扩大老年人群的社会交际,开展各种各样的文化宣传活动,丰富老年人群的晚年生活,实现一般老人和幽居老年向活跃老人的转化。