从山水城市到公园城市

——中国城市发展之路

傅 凡

李 红

赵彩君*

1 背景

2018年习总书记在视察成都天府新区时指出,天府新区“一定要规划好建设好,特别是要突出公园城市特点,把生态价值考虑进去,努力打造新的增长极,建设内陆开放经济高地”。“公园城市”是解决中国特色会主义新时代社会主要矛盾的有效途径,体现了“人民城市为人民”。许多学者指出公园城市是一种城市发展的转型升级[1-10],公园城市是“公”“园”“城”“市”的系统集成[4,8-9],是“城、人、境、业”三位一体的结构关系[3],是以“人民为中心”,为满足人民的美好生活而服务[2,4-6,8,10-11]。“公园城市”也是生态文明建设在城市建设方面的体现,强调了生态价值的重要性。李晓江认为公园城市要处理好人和自然的关系[10],成实和成玉宁认为公园城市建设要处理好生态与形态的辩证关系[8],杨雪锋指出公园城市具有公共品、生态、空间三重属性,其目的在于打造命运共同体[1]。

公园城市是中国城市建设在社会主义新时代的新模式、新方向,是中国城市建设理论在新历史阶段的发展。中国历史悠久,在历史中形成了传统营城思想,在近代又吸取了国外城市建设的理论,中华人民共和国成立以来,城市建设结合国内外经验在实践中摸索,形成了多种城市建设的模式或目标,其中有很多是与风景园林学密切相关的。

余凤生、孙姝认为公园城市理念继承了中国古代哲学“天人合一”思想,也吸收了田园城市理论的精华[12]。王浩从中外城市发展历程的角度探讨了公园城市理念的产生,认为田园城市理论是公园城市规划的起源,从生态学角度看我国现代城市发展历经山水城市、园林城市、森林城市、生态园林城市的演变[4]。杨雪锋认为公园系统理论构成公园城市的景观形态,田园城市则成为公园城市规划的思想起源,同时也还吸收了世界城市发展新理念[1]。吴岩等梳理了我国城市与公园关系的演变过程[7]。李炜民认为从我国近代城市中公园的出现到公园城市的提出,每一步都体现了社会的进步[10]。李金路梳理了公园城市与花园城市、园林城市等历史关联[6]。刘滨谊认为公园城市与花园城市、园林城市、生态园林城市和森林城市都不同,中国传统的“天、地、人”一体的综合观与实践为公园城市奠定了理论基础,中国古代许多城市都有“公园城市”的影子[3]。

山水城市是中国城市的特征之一,其模式经历古代、近代的发展,又经著名科学家钱学森院士提出“山水城市”的构想,“公园城市”理念与之有着内在联系性和历史延续性,有必要进行阐述。

2 山水城市:中国古代城市建设模式

中国多山地、河湖,国土上山脉交错,河流多从山脉发源,形成冲积平原,湖泊星罗棋布,山水之间的平原成为人类聚居的主要空间。古人类聚落多出现在山水之间,如西侯度、丁村、仰韶、裴李岗、河姆渡、红山等文化遗址都近山临河。早期文明的城市也都处于山水之间,如良渚古城、尧王城、陶寺、夏墟、殷墟、丰镐两京等。《管子》从地利水利等方面对都城选址进行了阐述,“凡立国都,非于大山之下,必于广川之上;高毋近旱,而水用足;下毋近水,而沟防省”(《乘马》)。“故圣人之处国者,必于不倾之地,而择地形之肥饶者。乡山左右,经水若泽。内为落渠之写,因大川而注焉。乃以其天材地利之所生,养其人以育六畜”(《度地》) 。山水还有军事用途,“天险不可升也,地险山川丘陵也,王公设险以守其国”(《易传·彖传上·坎》)。此后历代都城,如咸阳、长安(今西安)、洛阳、临安(今杭州)、南京、北京等,以及其他重要城市,如济南、温州、广州、成都等,都选在近山临水之处兴建。清代康熙皇帝在山水条件绝佳的热河建行宫,形成清朝第二个行政中心,后发展出承德,形成我国古代最后一座山水城市。

生活于山水之间的人们,逐渐认识山水之美,魏晋以来文人名士热衷于徜徉于山水之中,促进了山水文化与美学的形成,在此基础上产生了山水诗、山水画等艺术形式。《容斋随笔》说“江山登临之美,泉石赏玩之胜,世间佳境也,观者必曰如画。故有‘江山如画’‘天开图画即江山’‘身在画图中’之语”。这些对山水城市的形成起到了重要的作用,不但以“十万人家甃碧,四面峰峦涌翠,远岫拍银涛”(李昴英《水调歌头·野趣在城市》)“四面荷花三面柳,一城山色半城湖”(刘凤诰《济南大明湖铁公祠联》)作为城市的理想意象,而且出现了城市组景序列[13-14],尤其以城市“八景”最为普遍[15-16]。历代官员也乐于在山水城市基础上进行城市风景营建,以山水之乐而促仁智之乐,这些风景空间成为民众嬉游的场所,以享“众乐之乐”(《孟子》),为官者也“乐其乐”(欧阳修《醉翁亭记》)。

3 西方城市理论影响下的近代中国山水城市的实践

近代以来,西方城市建设思想逐渐进入中国。一方面,列强在中国建立租界,按照西方城市的模式来进行规划建设,出现与传统中国城市不同的城市模式,如天津、上海、青岛、大连等地的租界;另一方面国外的建筑师和在国外学成的建筑师在中国开展规划实践;此外,书籍杂志等出版物也从专业角度介绍国外的城市理论,如分区制、田园城市(花园城市)理论、有机疏散理论等[17]。公园作为西方现代城市的一种元素,最早出现在租界之中,随后齐齐哈尔、无锡等城市开始建设公园。清末五大臣出洋赴英美日等国考察,回国后向清政府建议建设公园等公共设施,自此公园建设成为官方的行为,公园也列入城市规划之中。

在各种城市理论之中,影响最大的是花园城市。孙中山、孙科父子都受到花园城市的影响[18],孙科1919年发表的《都市规划论》在国内首次论及“花园都市”,并在广州开展“花园都市”建设实践;孙中山在《建国方略》[19]中提到“广州附近景物,特为美丽动人,若以建一花园都市,加以悦目之林囿,真可谓理想之位置也”。孙中山认为广州是一座山水城市,“广州城之地势,恰似南京,而其伟观与美景,抑又过之。夫自然之原素有三:深水、高山与广大之平地也”,在这里进行花园城市建设,“此所以利便其为工商业中心,又以供给美景以娱居人也。珠江北岸美丽之陵谷,可以经营之以为理想的避寒地,而高岭之巅又可利用之以为避暑地也”。孙中山《建国方略》还提到武汉的建设计划,此后武汉的规划也吸取了花园城市和城市绿地系统的理念,1929年《武汉特别市工务计划大纲》提出用林荫大道连接城市各公园、自然湖泊、娱乐场所构成系统,公园设立于各区,并根据住宅区的建设而增加;1933年,汉口市政府结合城市发展和自然山资源,在城市中均衡布局了13个大型公园,1936年《汉口市都市计划书》进一步增加公园等市民休闲娱乐空间,改善城市布局[20]。这是非常典型的依据花园城市理念对传统的山水城市进行改良。对于“中华民国”的首都南京,孙中山认为“其地有高山,有深水,有平原,此三种天工,钟毓一处,在世界中之大都市诚难觅如此佳境也”[19]。1929年的《首都计划》也参考了花园城市理论,城内外的大小公园和林荫大道构成城市绿网,城市原有风景名胜区,如玄武湖、紫金山、雨花台、莫愁湖等都纳入公园绿地系统,明城墙和秦淮河则成为城市绿轴,形成了“山、水、城、林”的城市特色,有利于促进市民身心健康,提高城市生活的幸福感[21]。柳州、梧州等城市也受《建国方略》影响,建设花园社区和花园卫星城[22]。这些城市建设都是依据花园城市理论对传统山水城市进行发展。

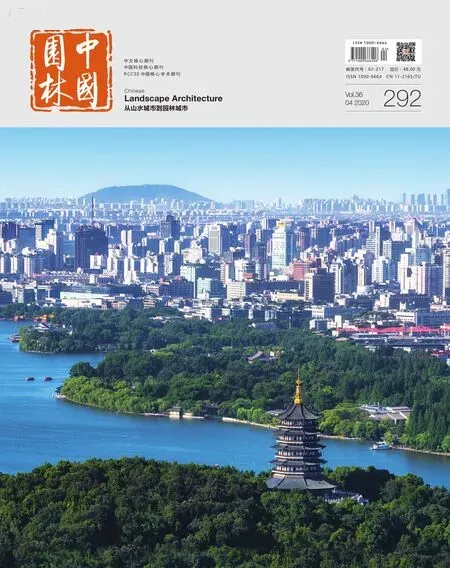

作为最著名的山水城市,杭州在辛亥革命之后开始了风景建设时期,自1912年杭州拆除了西侧城墙,使“西湖搬进城”,形成了“城湖一体”的新格局,修建环湖公路和环湖公园,确立了“风景都市”的城市定位,在1928年市政府的《赴日考察报告》中提到“杭州开市之初,在西湖胜景当中,建设公园,应当借地他山,详加考虑,庶使处者、游者都觉审美,原在添趣娱乐,亦为涵养,则其公园攸关保健旨趣”;杭州工务局局长陈曾植提出“利用天然之山水,加以人工布置,筑成一大公园”。1915年杭州景观共计89处,1929年杭州景观增至187处,1937年杭州景观达到463处[23]。自此,杭州成为全国最为著名的风景旅游城市。

除了政府主导的城市建设之外,近代一些社会贤达探索实业救国之路,在实践过程中对城市建设也有很大影响,在实业思想影响下的南通、无锡2座城市特别值得注意。实业家张謇1895年开始在南通开展实践,在城西建立唐闸工业区,西南的天生港建立港口区,将东南的狼山作为住宅及风景区,形成了以老城为中心的“一城三镇”格局,比霍华德的花园城市实践还要早5年,被吴良镛院士誉为“中国近代第一城”[24]。张謇注重公园和绿化建设,1904年他建立植物园,之后修建唐闸公园和东、西、南、北、中五公园,又将军山、剑山、狼山、黄泥山、马鞍山五山营建为风景区,城区与三镇由风景路连接,形成城镇一体[25]。

无锡是近代民间最早开始公园建设的城市之一,1905年无锡一些社会名流倡议,将城中几个私家花园改建为公花园。实业家荣德生积极投身无锡建设,1912年在东山建梅园,向公众开放。同年发表《无锡之将来》构想无锡的建设,重点包括拆除无锡城墙,使城市扩展,修建里圆路解决城内交通问题;在惠山附近建大商场,周边形成工业区,筑外圆路与城市连接;在龙山、锡山建居住区,有公园和种种游憩之所;开发五里湖、太湖风景区,修建道路联系城市与湖滨,在湖滨建别墅山庄,举办博览会。1926年荣德生又筹划环湖道路,“以滨湖一带风景明秀,如加以人工点缀,并建筑完美之道路,以利交通,必可比美西湖,吸引游人。俾湖畔各村镇,商市逐渐兴盛,成为热闹市场”。1936年又提出计划开发太湖风景区,并与其他园林连城一体,“使吾邑不仅成为工业之中心,并为各地市政建设之模范,湖滨风景优美,更可供国内外人士业余游息之所”。他还多次提议要利用无锡得天独厚的湖光山色发展旅游事业[26-28]。

总体而言,传统山水城市在近代受到西方城市建设思想影响下,在山水环境之中进行公园绿地系统的建设,带动休闲旅游经济的发展,加速城市转型,为人们享受美好生活创造条件。

4 重提山水城市:现代中国城市发展模式

中华人民共和国建立以后,城市建设逐步发展,在这一过程中也出现了若干问题,如千城一面,缺乏文化内涵,生态环境恶化,公园绿地建设滞后等。针对这些问题,1990年钱学森院士在给吴良镛院士的信中提出了“山水城市”的构想,“能不能把中国的山水诗词、中国古典园林建筑和中国的山水画融合在一起,创造‘山水城市’的概念”[29]。1992年他再次明确山水城市的概念,“所谓‘山水城市’即将我国山水画移植到中国现在已经开始、将来更应发展的、把中国园林构筑艺术应用到城市大区域建设,我称为‘山水城市’”[30]。在同年给顾孟潮的信中说,“要发扬中国园林建筑,特别是皇帝的大规模园林,如颐和园、承德避暑山庄等,把整个城市建成为一座超大型园林。我称之为‘山水城市’。人造的山水”[31]。1993年他对山水城市进行了具体化,“社会主义中国应该建山水城市小区,有学校、商场、饮食店、娱乐场所,日常生活工作都可以步行来往,又有绿地园林可以休息。这在小区与小区之间呢?城市的规划设计者可以布置大片森林。山水城市的设想是中外文化的有机结合,是城市园林与城市森林的结合”[32],这与花园城市的构想有类似之处。对于山水城市的发展阶段,他认为是从一般城市到园林城市,再到山水园林城市,最后到山水城市。山水园林城市是在山水环境基础上增加人工建筑,如武汉、重庆;山水城市则不只是利用自然山水格局,而是人造山和水[29]。山水城市既强调城市的生态也强调城市的文化,以生态城市作为山水城市的物质基础,以意境美作为山水城市的必要条件[29]。山水城市的目的是以人为本,他多次提到山水城市“是属于广大老百姓的”“建设山水城市是为了广大的老百姓”[29]。山水城市也注意园林绿地的分配公平,“要让每个市民生活在园林之中。而不是要市民去找园林绿化、风景名胜”[29]。鲍世行总结为“尊重自然生态,尊重历史文化;重视科学技术,重视环境艺术;为了人民大众,面向未来发展”[29]。

钱学森院士对于山水城市的构想是长期思考的结果。1958年他就撰写文章论述园林,指出园林是在提炼自然美的基础上加以创造,中国园林利用地形,改造地形,因而突破平面;园林是中华民族优秀传统文化,在新时代中为美化广大人民的生活服务;园林设计要继往开来,根据时代和社会的要求而不断增加新的内容[33]。改革开放之初的1983年,他再次撰文谈园林,指出城市规划应该有园林学的专家参加,城市高层建筑可以高低错落布局,开展立体绿化,“在建筑物的不同高度设置适宜种花草树木的地方和垫面层……让古松侧出高楼,把黄山、峨眉山的自然景色模拟到城市中来”[34]。这可能就是钱学森院士对山水城市形态的最初设想,在城市中形成立体化的山水园林。21世纪以来,立体绿化的形式也越发多样,钱学森院士设想的山水建筑也出现了一些雏形,如米兰的垂直森林、成都的城市森林花园住宅。1984年他又撰文指出城市园林建设的方式,“那么我们的大城市、中心城市,按中国园林的概念,面积应占二分之一。让园林包围建筑,而不是建筑群中有几块绿地。应该用园林艺术来提高城市环境质量”[35]。1985年他从系统科学的角度探讨城市学[36],1995年在给鲍世行的信中指出,城市要有系统的整体考虑,“我们既讲究单座建筑的美,更讲城市、城区的整体景观、整体美”[37]。

专家、学者对钱学森院士的山水城市理念进行了阐述和发展。吴良镛院士认为“山水城市”是城市的一种模式,即“山-水-城市”,在城市形态上强调山水的构成作用和城市的文化内涵;“山水城市”提倡人工环境与自然环境相协调发展,其最终目的在于“建立人工环境”与“自然环境”相融合的人类聚居环境;“山水城市”有山水文化、山水美学的意义,中国传统城市选址依山傍水,山、水与城市浑然一体,山水的特色构成城市环境的特征,成为一种特有的环境意境,“山水城市”要注意保持城市特色,保护山水景观与自然和人文生态[38-39]。孟兆祯院士指出,山水城市既符合我国地形地势的实际条件,又深蕴中国特色;中国的山水有特殊的文化意义,既是物质的也是精神的,是中华民族文化的根基;我国的山水城市不仅有理论也有实践,有很多优秀案例;山水城市是人民对现代城市的呼唤,必须发展传统,从探讨现代传统的基础上着手于现代山水城市建设[40-42]。朱畅中认为“山水城市”的倡议道出了广大城市居民的心愿,人们希望城市是一个适宜于人们健康生活而没有任何污染的生态环境;是一个现代化、高效率、管理科学化、规范化的城市;是一个充满绿色、充满阳光的城市;是一个安全宁静的城市;是一个有文化文明的城市;是一个美的城市[43]。王铎、王诗鸿总结“山水城市”是人与自然和谐的城市,人与人相和谐的城市,涵盖了“生态城市”和“园林城市”,并强调中国文化特征[44]。吴翼从园林与山水城市的关系出发,提出“园林化”是山水城市的基础,要发挥园林绿化的生态效益、审美效益、游息效益,而山水城市则是“园林化”的升华[45]。

钱学森院士提出的山水城市理念是在继承中国城市、园林传统上,结合社会发展的时代要求,以人民群众需求为导向,兼顾城市形态、生态、文化的系统思考,是山水城市模式的新发展。

5 公园城市:新时代中国城市发展模式

2017年10月18日,党的十九大宣布中国特色社会主义进入新时代。2018年,习总书记在视察成都天府新区时提出了“公园城市”构想,这是新时代中国特色社会主义的城市发展战略,是党的十九大精神在城市建设领域的导引。公园城市以公园为特色,强调园林绿地的公共属性,“为人民创造良好生产生活环境”,使“人民安居乐业”“保证全体人民在共建共享发展中有更多获得感”;公园城市强调发挥生态价值,就要“树立和践行绿水青山就是金山银山的理念”;创造新的经济增长极,就要“坚定走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路”。公园城市的形态体现在“整个城市就是一个大公园,老百姓走出来就像在自己家里的花园一样”。这个大公园既包括自然山水,也包括公园绿地,是新时代的山水城市。

成都天府新区是一个范例。成都地处四川盆地,东西两山相夹,又形成了“两江抱城”的格局;城外密布的水网形成了川西特有的林盘;城内因水营建了众多园林和名胜,有“蓉城”“锦城”的美誉,是一座典型的山水城市。在近代,成都也开始了公园建设,1910年开始的20年间陆陆续续建成了7座公园,这些公园成为市民活动的中心,促进了休闲经济的发展,也获得了巨大的收益[46]。中华人民共和国成立后,特别是改革开放以来,成都的城市建设取得了飞速的发展,2017年成都建成区绿化覆盖面积36 870hm2,建成区绿化覆盖率41.63%,建成区绿地面积32 617hm2,建成区绿地率36.83%,公园绿地面积10 474hm2,人均公园绿地面积13.66m2[47],全市公园110个,免费开放率91.82%[48],达到国家生态园林城市标准,也带动了休闲旅游经济的发展,旅游总收入达3 033亿元[47]。成都天府新区山水资源良好,有龙泉山等山脉,正南江、鹿溪河等河流和三岔湖、龙泉湖等湖泊,文化遗址、历史街区、古镇众多。天府新区规划构建“三山、四河、两湖”的自然格局,形成“一带两楔九廊多网”的生态网络,在此基础上建设公园绿地系统[49]。良好的自然山水与人文园林环境为天府新区经济发展提供了契机,2018年完成地区生产总值2 714.1亿元,经济总量在19个国家级新区中排名第五[50]。由此可见,天府新区利用山水资源基底构建公园城市,将生态环境良好与经济快速发展协同起来,为人民的美好生活提供了人居环境基础。

公园城市理念与山水城市理念在服务对象、空间形态、空间分配上都有相通之处,但是前者比后者更加强调生态价值,而且提出了对经济发展的作用,是更为综合的城市模式。

6 结语

山水城市是我国古代城市的典型特征,山水不仅是物质环境,也是人文环境。近代随着国外城市理论的引进,山水城市也有了新的发展。20世纪90年代,钱学森院士提出了山水城市的新理念,是我国城市理论的新发展。公园城市是针对新时代社会发展的需求而提出的,为城市发展模式指明了方向。公园城市与山水城市存在着内在关联性,是山水城市发展到新时代的新阶段。