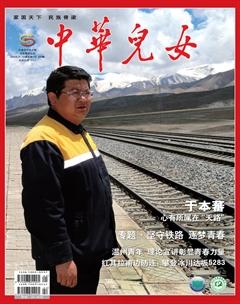

于本蕃:心有所属在“天路”

华南

“我看这边还是偏,再往右边一点点……快点快点!”于本蕃单腿跪在混凝土轨枕上,脸几乎贴着道砟石,瞄着钢轨边看边喊。三个工友围在旁边,轮换着用长把、短把扳手使劲拧轨道螺栓。一番松动,于本蕃爬起来走到旁边,拎过道尺,横在两条钢轨中间测轨距、量水平,而后皱着眉头拿粉笔在混凝土轨枕上写下一串数字。厚毛线帽再往深里戴一戴,于本蕃又一猫腰钻到工友堆里调轨距去了。

钢轨旁,一个工友使劲拉着引线启动捣固机,为下一个环节工作做准备。海拔高、气压低,柴油发动机突突突冒着黑烟,半天也发动不起来,于本蕃急得又跑过去帮忙,“天窗时间短,抓紧点就能多干点活,多干点就意味着火车安全多一分保障”。

上午10:30,青藏铁路格拉段不冻泉站,于本蕃和工友们当天第一次天窗时间就这样在紧张忙碌中开始。长期在高寒地区进行紧张的天窗作业,于本蕃和同事们语速极快,声音很大,脾气也有点急躁。

这次任务有两项:起道捣固,保证钢轨平整;还有道岔转辙部改道作业。于本蕃和10名工友分成两组,他带着一队人进行改道作业。这是铁道线路养护人员常规工作内容,但在气温零下十几度、风力六七级、海拔4500多米、含氧量不到内地45%的昆仑山口、可可西里无人区,这些数值转换为人的体感便是极寒、大风、缺氧。在这里,空手走路也相当于平原负重20公斤,日常工作更平添难以想象的艰辛。

这是中国铁路青藏集团公司格尔木工务段望昆线路车间党支部书记于本蕃守护青藏铁路第14年。清筛整理不洁道床和边坡土垄;根据线路情况起道捣固;整治钢轨病害和接头病害;更换、放正和修理轨枕;改道、拨道、调整道岔各部位尺寸,全面拨正线路曲线……他于平沙无垠、天寥地阔中,担负青藏铁路全线海拔最高、自然条件最差、灾害最多的格拉段冻土线路养护任务,并总结看、测、析、敲、听、验“六标”检修工作法,在格尔木工务段推广应用。

高原的风并无遮挡,从四面八方肆意而来,又互相撕扯着呼啸而去。扳手、锤子和钢轨的敲击声此起彼伏,尽管于本蕃和工友们挨得很近,胳膊和肩膀总撞在一起,但他的声音还是在大风中变得微弱缥缈。更多时候,完成工作靠彼此间的默契和信任。

还有冷。望昆一日四季,几乎终年飘雪。线路养护要求细至毫微,很多时候不能戴手套,10月已冰寒刺骨,手指一会儿就冻得生疼。“冬天最冷时零下40多度,穿再厚也被冻透”,于本蕃语气平常,“习惯了”。

换道岔工作完成,轨距测量仪显示出令人满意的数字。工作完成得好,于本蕃晒得黑红黑红的脸上才露出轻松的笑。

120分钟天窗时间似乎转瞬即逝。于本蕃和工友并没马上返回,当天13:30,还有一个小时天窗时间,往返宿舍太浪费时间,他们出发时带着干粮,中午就在线路上凑合。在气温零下十几度的高原,热饭菜即便放在车里也迅速凉透。于本蕃他们往往干活前把饭盒放在车前挡风玻璃里,借着高原的阳光,把午饭“热”一下。

这是于本蕃14年来再平常不过的一幕。唐古拉的狂风暴雪、望昆的飞沙走石,夏日钢轨的炙烤、严冬轨枕的寒凉,多年冻土线路的重重难题……许多令人生畏的考验,未曾击退他,反而锻造他。在日复一日巡查检修、思考总结中,于本蕃从仅有中专学歷的普通线路工人,成长为高原冻土铁路养修领域专家。十几年前白白净净的小伙子,在各种磨砺中变得沧桑。

无人区的孤寂、终日面对两根钢轨的枯燥,使他越发寡言,那个热爱生活、喜欢旅游的于本蕃被他留在高原之下。

于本蕃默默承受高原对健康的损害,说话时间稍长,便有明显气喘。但他不想离开,“毕竟总要有人坚守”。当人们坐着火车去拉萨,一路惊叹雄浑壮美时,或许不知守护“天路”的艰辛,更鲜有人知他们的名字,唯有火车悠长明亮的汽笛声,是对坚守者的至高礼赞。

内心安稳坚定,才能守护好“天路”

于本蕃的高原铁路养护生涯,始于“5072”。

5072米,是唐古拉火车站海拔高度。这座客货两用、无人值守的四等站,位于青海省格尔木市唐古拉山镇与西藏自治区那曲地区安多县交界处,是青藏铁路海拔最高的站点,比世界上海拔最高的村子西藏自治区推瓦村还高两米,被誉为青藏铁路之巅。

2006年初,青藏铁路全线开通在即。有三年工作经验的于本蕃主动报名,成为青藏铁路第一批养护人员。1月31日,农历正月初三,于本蕃在春节爆竹的喧嚣和团聚的欢庆中告别父母家人,到格拉段,经过两天短暂培训,与120多人一起上山了。大巴车拉着他们沿青藏公路一路向高原深处行进,“走到一个线路车间,就分下去十几个二十个人”。海拔越来越高,车上人越来越少,行至唐古拉线路车间,于本蕃下车了,他被分到唐古拉线路车间雁石坪线路工区工作。

这是于本蕃初上雪域高原。第一天感觉还不错,高原反应在第二天出现,当时24岁的他身体正好,相比高原反应厉害、整夜睡不着觉的同事,他觉得头疼、嘴唇青紫“对自己影响不算大”。与平时常说“坐着不如躺着”相反,当时车间流行一句半开玩笑的话,“站着的人比坐着的人舒服,外面跑着的人比在屋里呆着的人舒服”,能在唐古拉正常工作,是令人羡慕的事。

第一批上去的线路工人,住在此前修路的工程建设单位移交的简易板房里,简易铁皮板房四处漏风,于本蕃不知不觉落下腿疼的病根。同为第一批上唐古拉的赵师傅记得,坐在宿舍里看电视,铁皮屋顶是漏的,抬头能看到太阳,面前电视机屏幕里一片“雪花”。他们喝山上的水,乳白色像浆糊一样浑浊,放在盆里澄清一个礼拜,还像浆糊一样。“就那么喝下去了,”赵师傅“骄傲”地说,“现在身体还不是好好的”。

比起生活上的艰苦,唐古拉更残酷的是对人精神的考验。唐古拉山脉藏语意为“高原上的山”,蒙古语意为“雄鹰飞不过去的高山”。这里号称“风雪仓库”,终年风雪交加,天地苍茫中看不到一个人,只有风刮过的声音。那时没有手机信号,同事们排队在车间仅有的一部电话前,轮流给家里打电话报平安。挂断电话,就跟外界断绝一切联系。于本蕃曾和小伙伴们试着用洗脸盆养花种菜,“可惜不论我们怎么呵护,植物从来活不过三天”。

线路工人作业工具动辄几十、上百公斤,一台大型捣固机要四个人才能抬起来,在空手走路相当于内地负重20公斤的高海拔地区,搬动这些机器并不容易。2018年4月,于本蕃当天天窗作业区段位于雁石坪至唐岗间1309+100米处。相比作业内容,于本蕃和同事首先发愁怎样把150多公斤的螺栓机,抬上坡度近70度、长度500米的坡道线路上。最终,于本蕃统一指挥,前面三个人用麻绳拉,后面六个人抬,艰难地把螺栓机抬上线路,开始作业。

格尔木工务段察尔汗线路车间达布逊线路工区工长唐城,曾在望昆线路车间轮岗半年,“山上的风真大,有时在铁道桥上作业,风刮得人都站不住,要腰间绑着绳子,把自己拴在桥栏上,才能干活。上过山,才知道什么叫艰苦。”

于本蕃到望昆线路车间不久,2018年4月,就赶上车间对管辖线路进行大机捣固作业,也就是用大型養路机械捣固车将铁路轨枕下面道砟捣密实。作业完成后,他带领车间班组职工对捣固处所线路设备质量进行全面回检。时任望昆线路车间党支部书记土单次仁记得,一天,于本蕃带大家忙完当天工作后,疲惫不堪的职工们都已进入梦乡,他却还要第一时间复核。走到不冻泉站4号道岔时,风雪不期而至,雪片借着怒吼的狂风瞬间漫天弥散,于本蕃还是坚持徒步检查完当天的线路质量,直到确认施工处所的设备绝对安全,才放心回到车间。

吴德俊说:“于书记就是这样的人。他各方面付出太多,面对艰难任务,总是于书记冲在最前面。”每年10月到次年5月,是望昆雪季,天寒地冻,暴风雪随时来袭。对于铁路人而言,雪从不是风景而是命令。积雪太厚影响道岔转换时,养护工人必须时刻准备,随时听令,不分昼夜赶去除冰雪。“路基很高,是碎石子或片石堆起来的大陡坡,也没有台阶,爬上去就要喘一会”,吴德俊说,“抢险时,于书记会跑着上去。他说,我们快一分钟,线路就早一分钟畅通,区间运行的车就能早一分钟通过。”为了铁路畅通,一分钟也要抢。

在于本蕃记忆中,迄今为止最大的“暴风雪阻击战”在2019年2月打响。“那天也是凌晨,段上电话通知管内k965-k975区段线路被大雪掩埋,影响行车,要立刻上道处理险情。于本蕃带着应急抢险队伍往现场赶,“雪太大,去往线路的路上雪太厚,汽车已经开不动,我们乘坐铁路通勤机车上去。距离积雪线路还有好几十米,机车也行进不了,我们下车拖着设备趟雪前行,几十米的距离足足走了二十多分钟”。风夹着雪像鞭子一样抽在脸上,寒冷中氧气好像更稀薄,张大嘴也喘不上气来。于本蕃说当时真想休息一下,哪怕一分钟也行。但线路积雪已高出轨面十几厘米,只能争分夺秒。

“几十米长的一段线路,我们刚清理这边,那边又积满雪;再扫回去,刚刚清干净的地方又堆了厚厚一层……雪疯狂地下,我们10个人拼命地扫,好像陷在看不到尽头的搏斗中。”早上六点多,雪基本清理完毕,穿着棉服套羽绒服、棉裤套羽绒裤,戴着棉帽子和厚脖套的于本蕃,感觉自己似乎被冻僵,脸、手和脚都没知觉,哈气和落在棉帽子上的雪混在一起,冰和霜结了一层又一层。“那是我经历最大的一场雪,但再冷再累再难也要守住线路,保畅通是铁路人雷打不动的职责。”

高原14年,当初和于本蕃一起上唐古拉的20多名同事,唯有他还坚守“天路之巅”。空闲时,他喜欢看满载乘客的客运列车,拉着纯碱、原盐、钾肥等工业产品的长长的货运列车,交织着从工区前的青藏铁路上驶过。据统计,自2006年7月青藏铁路全线通车至2018年,近4830万吨货物通过青藏铁路进出藏;西藏接待国内外游客由2005年的126万人次增加到2018年的3368.7万人次。或许于本蕃未曾想过,自己日夜守护的线路,已成为“世界屋脊”发展引擎。

十几万字笔记炼出“冻土真经”

多年冻土,是修建高原铁路一项世界性难题。冻土随季节交替不断冻结、融化,会造成路基冻胀、下沉,严重影响铁路通车。为把铁路修到拉萨,中国工程师与青藏高原多年冻土抗争了半个世纪。最终,青藏铁路穿越550多千米多年冻土,成功铺进西藏后,多年冻土又成为铁路养护工人接力面对的课题。于本蕃就是其中一位“接棒者”。

每年3月至5月,青藏铁路格拉段虽仍在雪季,户外温度零下10℃左右,天空鹅毛大雪纷纷洒洒,但地表气温却在悄然回升,冻土逐渐软化,容易造成路基失稳,“表里不一”十分考验铁路线路维护工作。“夏天冻土消融,要提防路基下陷;冬天冻土结冰,要防范路基升高……铁路下面的土层中,大大小小各种问题层出不穷,每个季节养护侧重点都不同,准备的工具和设备也不一样。”

线桥专业中专学历的于本蕃,可不是从一开始就懂多年冻土。在唐古拉,他与冻土第一次相遇,于本蕃有点措手不及,又很着急。起初,他天天追着师父问,“问到答案就觉得满足”。有一天,师父反问他:“你问的问题,自己都思考过么?除了我教给你的办法,你还有没有其他想法?”于本蕃明白了,高原铁路养护的接力棒传到自己手上,不只是传承,还要有所突破。

他琢磨着怎么解决问题。每天外出作业碰到的情况,和晚上总结会上大家讨论的各类问题,于本蕃都工工整整记在笔记本上,一边是案例,一边是原理方法。为了醒目,他特意用不同颜色的笔,有些地方还画出示意图。十几年下来,大大小小的案例积攒了十几万字,其中有小技巧,也有大经验;有成功案例,也有失败、教训,他将之命名为“抗冻笔记”。

于本蕃说:“这里海拔高、湿度低,全年最低气温低于零下40℃,昼夜温差超过20℃,线路可能因为热胀冷缩或者路基翻浆,给行车带来安全隐患,我们必须及时发现和排除。在这里,养护工人首要任务是严密监测温度、湿度及其他气象因素变化对冻土路段的影响,并采取相应措施。”

实际作业中,“抗冻笔记”帮了他大忙。“案例多了,我开始自己归纳提炼,总结出来的经验对干活确实管用”。比如检修时,于本蕃看接头钢轨光带异常时,钢轨敲击声音也跟正常状态不太一样,就要注意钢轨是不是有掉块,是明掉,还是暗掉。“总结出两者之间关系后再上道检修,工作量骤减。”

当时青藏铁路已全线开通多年,多年冻土路段部分病害还是整治得不彻底、不到位。“同一种病害反复出现,大家经常重复去同一个地段处理病害,有时反而容易造成次生病害发生,而且工作量大增,人力、物力消耗很大,心情也很沮丧”,于本蕃既憋屈,又着急。车间人手也不够,冻土线路养护对工人作业技能和冻土知识掌握都有要求,于本蕃说,“我们的工具、材料动辄几十斤、上百斤,但作业精细程度要求是毫米级,一般一个新入路职工,即便肯学,也要两三年才能掌握,可是线路缺人,需要新人尽快顶岗。”

“这就是‘六标检修工作法的原动力。”经过再思考、再提炼,于本蕃最终将十几万字“抗冻笔记”凝练为“看、测、析、敲、听、验”六个字。“我们总结课本知识,学习借鉴其他车间经验,再加上我的精细化作业经验,总结出一套作业流程,新职工很快就能掌握基本技能,有些方面可能比老师傅做得还好,大大缓解人员紧缺问题。应该说这是铁路发展需求、职工成长需要,我们被逼着想办法。”于本蕃将此命名为“六标”檢修工作法,同事们更愿意叫它“冻土真经”。

有些难题,困扰大家多时。悬绳起拨道法,于本蕃前前后后想了半年多。“起道”是铁道线路养护术语,是将线路低洼处起高,以找平轨面、改善道床弹性。“正常情况,起道后用绳子检测,绳子应该是水平,和钢轨吻合,但实际测量就是不平,钢轨呈波浪形”,各种方法试过,于本蕃发现是起道顺序问题,优化之后,问题迎刃而解。用类似原理,拨道也变得顺畅。

“高原冻土对线路破坏特别大,一直没有解决方案。冻土线路养护耗时耗力,‘冻土真经解决了大问题。”望昆线路车间技术员李奋武说。

“老于这套方法管用,尤其适用于唐古拉、望昆等高海拔车间,好多次故障都用‘六标检修法检测、解决,效率高。”唐古拉线路车间主任李彪林说。例如检测法中的“敲”,检查路基下面是否有空洞时,原来做法是把所有螺栓口全部松开,观察枕木是否自然下垂,如果中间还有其他连接部件,也全部要拆开。后来于本蕃敲轨枕头和道心,听声音虚实推测轨枕下面空的还是实的,“虚、实声音完全不一样,这样至少节省30分钟”。

“节省30分钟”听上去可能没什么,但天窗作业时间通常只有120分钟,“30分钟”意味着完成更多工作,检修更多项目,养护更为精细……于本蕃说,“铁路养护需要在一个规定周期内完成线路设备养护,只有提高效率,在周期内高质量完成养护工作,才能确保线路畅通、行车安全”。

“吃苦、服从和奉献好像是本能”

干铁道、守线路、保畅通,似乎是“铁二代”于本蕃别无二致的人生选择。

于本蕃老家河南,1981年,在铁路上工作的父母支援大西北,进行铁路维护工作。于本蕃一岁多时,被父母接到青海乌兰县柯柯镇。这座因青藏铁路西宁至格尔木段建成通车而兴起的小镇,当时广袤荒远,没有树木,不见草原,牧群也不来,只有风沙特别大,刮起沙尘来暗无天日。“那是很荒凉的地方,他们是拓荒者,比我们现在艰苦得多。记得住小泥房,食品按量供应,每星期火车运来一次……”于本蕃看着父母忙得不着家,却从来听不到他们抱怨。

小时候,于本蕃好奇只有两根钢轨并行组成的铁路,背后竟如此庞大,“有开火车的,有调车的,有维修水电的,每一道工序都与下一道工序紧密相连、相辅相成,让这套严密系统运转的,是背后默默付出的铁路人”。

长大后,他也终于成为这样的人。高原上很多个难以入眠的夜晚,于本蕃想起曾在青藏铁路柯柯段工作的父亲,小时候跟着父亲在线路上检查的情形不断翻涌。“在铁路工作,吃苦、服从和奉献好像是本能。”

多年来,他见证着工具、设备不断更新,环境逐步改善,也看着铁路越修越远、火车越跑越快。2018年车间标准化建设以来,格拉段各车间的办公区和宿舍由原来小平房改建成二层宿舍楼,电取暖,暖气片上还有温度值,屋里暖烘烘的。洗漱间里有两台大洗衣机,工服和被褥分开洗,还有淋浴间。望昆线路车间院子里,地热温室大棚刚刚建好,于本蕃说,“明年能吃上自己种的蔬菜”。只有剧烈体育运动还是碰不得的“禁区”。望昆车间宿舍楼里有一间屋子用于文体活动,里面是台球和棋牌类。

高海拔对身体,侵蚀于无形中。“高原对记忆力损伤特别厉害,我原来记性很好,可是现在,在一楼办公室跟我说一件事,我到二楼就忘得干干净净”,于本蕃无奈地说。在望昆线路车间,每个人都离不开“小本子”,刚刚入路的新职工也不例外。不管是小笔记本,还是手机记事本,但凡有一件事,马上写在上面,“要不转头就忘”。

14年高海拔地区工作经历,于本蕃现在心脏肥大,患有糖尿病,“最近几年每次体检都好几项数值报警”。在望昆,几个同事总追着于本蕃念叨“于书记歇会儿,注意身体”。于书记并不在意,下楼梯“噔噔噔”一溜小跑,他也没打算往海拔低的车间调动,“觉得身体还行”。

他几乎没有时间关心自己。铁路养护工人的作息,跟着天窗时间和临时调度命令走。他满脑子装的是这里要养护、那里要巡查,还有哪个疑难杂症没解决,车间同事谁有心事了得问问,新入路的年轻人能不能适应、会不会干活……“操的心都操到,还是怕出问题”,于本蕃连吃饭时间也不放过,聊着家常,开着玩笑,就把大家的心思掌握了。“进入10月,冬季除冰雪、保畅通又要开始。而且气温不断降低,钢轨被冻得发脆,还要密切巡查,防止断裂。”

工作上,还不断有问题等着于本蕃带大家解决。采访当天,他吃过晚饭就在餐厅饭桌上拉着工长欧师傅研究道岔转辙部改道作业。于本蕃说,欧工长是段上道岔专家,干了一辈子道岔工作,积累几十年经验,明年将要退休,现在还不断精进工艺,“比如换道岔轨件时,是先切好钢轨再打眼,还是先打眼再切钢轨,两种切割方式反映考虑问题的两个思路,我们就要展开讨论,好好商量商量”。

父母家人也是通过媒体报道,才知道于本蕃真实的工作环境。第一次看到时,他们忍不住泪流满面。起初,父母极力反对儿子上高原,现在早已从接受变成理解,相对于很多父母希望孩子生活安逸舒适,他们只说“平安就好”。

妻子王兴芳为了支持于本蕃,好几年全职在家带孩子。“她开始也不理解,我怎么那么忙!有时晚上車间业务学习,来不及接她电话,还闹过不愉快。”2018年8月,王兴芳带孩子来到望昆车间看望于本蕃,虽然已是一年中气候最好的时节,王兴芳还是因为高原反应几乎一直卧床,于本蕃则不断带队冒雨巡线、汛期防洪、天窗作业,忙得脚不沾地。“她不再埋怨,知道我真的会忙到连说句话的时间都没有”,于本蕃眼中闪过一丝愧疚,顿了顿,聊起另一个话题。

近年来,于本蕃先后获得全国劳动模范、全国“五一劳动奖章”、“铁路青年五四奖章”、全国铁路系统“火车头奖章”、全路“青年岗位安全标兵”、“全路党员安全标兵”等荣誉。相比于对荣誉的关注,他更希望更多人知道高原上有一群人在坚守、他们的坚守有价值。

风停雪住时,望昆很美。玉珠峰主峰及周边雪峰绵延起伏,冰川纵横,积雪在山脊上闪耀光芒,巍峨冷峻又深情款款。碧透的蓝天、绚烂的高原阳光、深褐色的土地,雪山像银龙的脊背伸向远方,青藏铁路在天地之间划出一道蜿蜒曲线,坚毅而美……亘古与当下、原始与现代、自然与人交织共存,清晨与黄昏都有醉人的光影,令人震撼。

于本蕃从来无心欣赏雪域之美,哪怕片刻。“只要走进车间,心思全在工作上。”其实,他是热爱旅游的人,去过国内很多地方,北京的城、大连的海、拉萨的寺、成都的街……喧闹繁华亦或寻常巷陌,都曾令他短暂流连,但他并不为之所动,甘愿沉于看不到尽头的钢轨,在叮叮当当的敲击声和风的嘶吼中坚守、追寻。他深知,自己心有所属在“天路”。