温馨芬郁 与古为徒

颜咏梅

作为海派代表人物,谢稚柳绘画有着自身独特的艺术风格。谢稚柳(1910-1997),原名稚,字稚柳,晚号壮暮翁,斋名鱼饮溪堂、杜斋、烟江楼、苦篁斋、壮暮堂等,江苏常州人。谢稚柳早年从钱名山学画,后倾心于陈洪绶画风,但南北两大画派在他笔下没有截然分开,对北方画派去其尖利,取其温婉可亲,对南方画派去其流简,取其平淡天真,在他的画笔下,两大派天衣无缝演变成了自己的风格,没有一种截然不同的分期。当代著名评论家徐建融在谢稚柳《古代书画研究十论》的《绪言》中说:“谢先生是当代艺坛罕见的集书画家、鉴定家、史论家于一身的一位艺术大师。但与一般的书画家,鉴定家、史论家不同,他不是单纯地为书画而书画、为鉴定而鉴定、为史论而史论,而是无意而有机地把三者熔于一炉。”

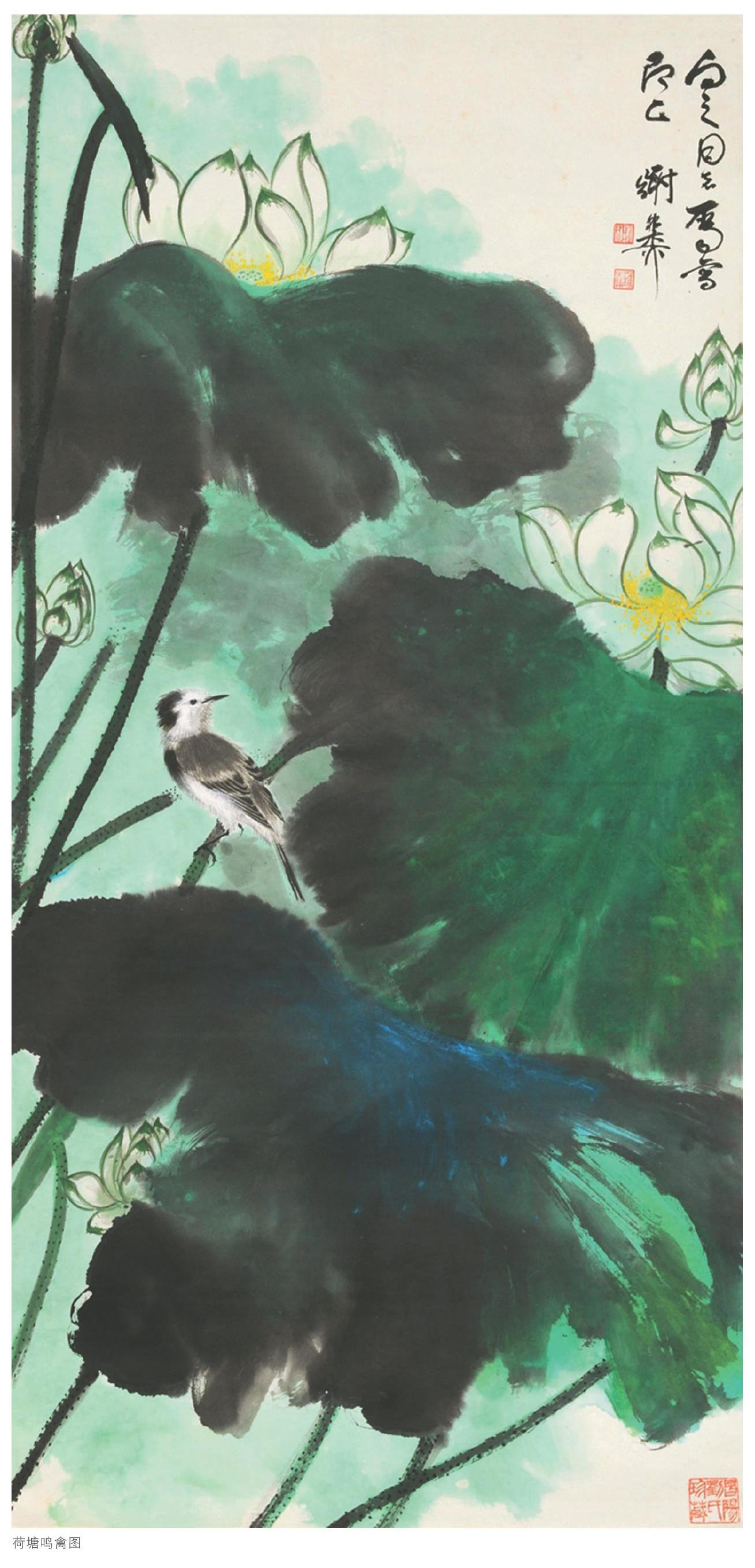

一、《荷塘鸣禽图》赏析

1艺术赏析

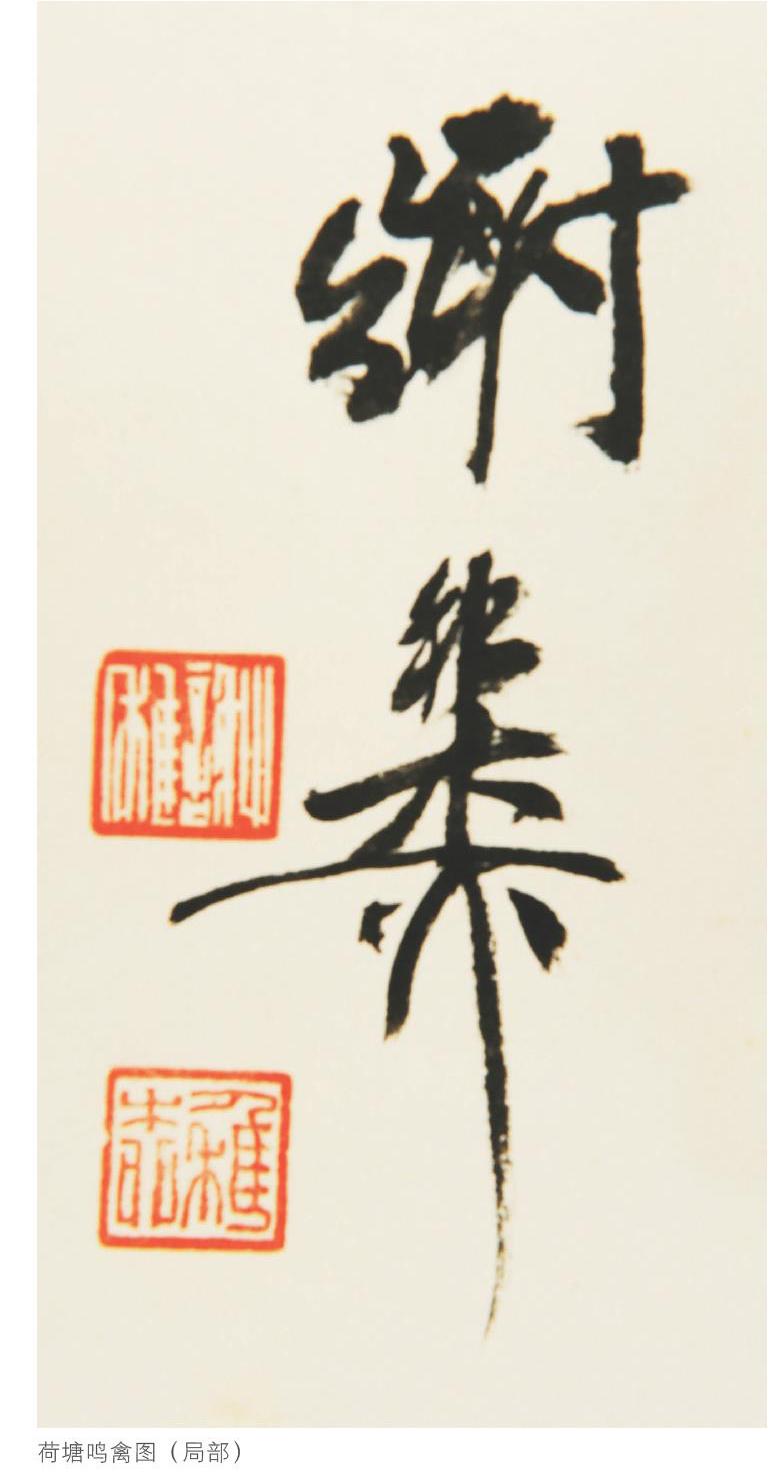

《荷塘鸣禽图》,画心高98.3、宽47.2厘米,现藏于济南市博物馆。

释文:向之同志属写即正,谢稚柳。

印:“谢稚”“稚柳”“昌阳刘氏珍藏”。

此画笔法布局疏密有致,画中荷花与荷叶几乎充满了整幅画面,画面上、下均有大小不同的留白,使整幅作品通透清幽。大片的荷叶用写意没骨法,墨色浓重,形态各异,栩栩如生。画面上方小片荷叶打着卷儿,下面两片荷叶宽大重叠,且向右侧倾斜。荷花被视为高洁人格的象征物,荷与生俱来的清雅气质契合了画家所追求的“诗意”的画境,在他的画中,即可见“温馨芬郁,隐逸绝尘”等多层含义,也是他情怀与精神风貌在众作品中的流露。泼墨法画出大块荷叶,水墨淋漓,干湿互用,荷杆的穿插,荷花的分布,与水鸟的点缀,尤其是“以书入画”和他的“落墨法”,开辟了绘画的又一新领域,更加为画面增添了一份生趣。朵朵荷花从荷叶中时隐时现,互有顾盼,或含苞待放,或刚刚生出几瓣,洁白而素雅,花瓣用工笔画法勾勒,每朵的朝向形态各具姿态,然后用淡石绿从花蕊处向外拱染,再用藤黄点出花蕊。荷杆上站着那只鹡鸰鸟像是发现了什么……正在回首凝视,此鸟画法,与荷花同样兼工带写,用浓淡不同的墨色勾勒,再用淡墨分染,进而深入刻画,画出羽毛的细节,而后把鸟的头部、背部罩染施色,突出鸟的羽毛质感,将鸟的眼睛、爪子细节部分描绘,鸟的尾部巧妙地处理被荷叶略有遮掩,增添了画面的层次与视觉的递进感。最后整幅画面用石绿、石青,略加淡墨进行渲染,使原本较为沉闷的重墨顿感清透丰富,安静而朴素,香远益清。

2“落墨法”源与流

谢稚柳的花鸟画在上世纪40年代有着自己的风格。作为有着独特艺术思想的谢稚柳,以“落墨法”创作花鸟作品,是谢稚柳的开创。他先用墨画出关键部分,然后再根据画面的情况,在墨色较浓重的部位敷以瑰丽的色彩,连勾带染,粗细相兼,浓淡并施,形成苍茫厚重、墨彩如意的艺术效果,又有着滋润生动、姿色迷离的景象。使他的花鸟画别开生面,突出了画面的表现力。又将此施之于山水画创作,别开新境,丰富了传统绘画的表现手法。谢稚柳的书画艺术的不断提升,又与他和许多书画名家的艺术交流密切相关。他曾和张大千、徐悲鸿、于非闇、方介堪同游雁荡,以后还应徐悲鸿之约,与张大千同游桂林。以此师法自然,开阔胸襟,从大自然中吸取养分,和同道中人在交流切磋中得到启发,不断完善自己的艺术实践。尤其是1942年应张大千之邀,赴敦煌考察后,眼界更为开阔,使其画风为之一变,去其纤细,又增加了博雅中和之风。

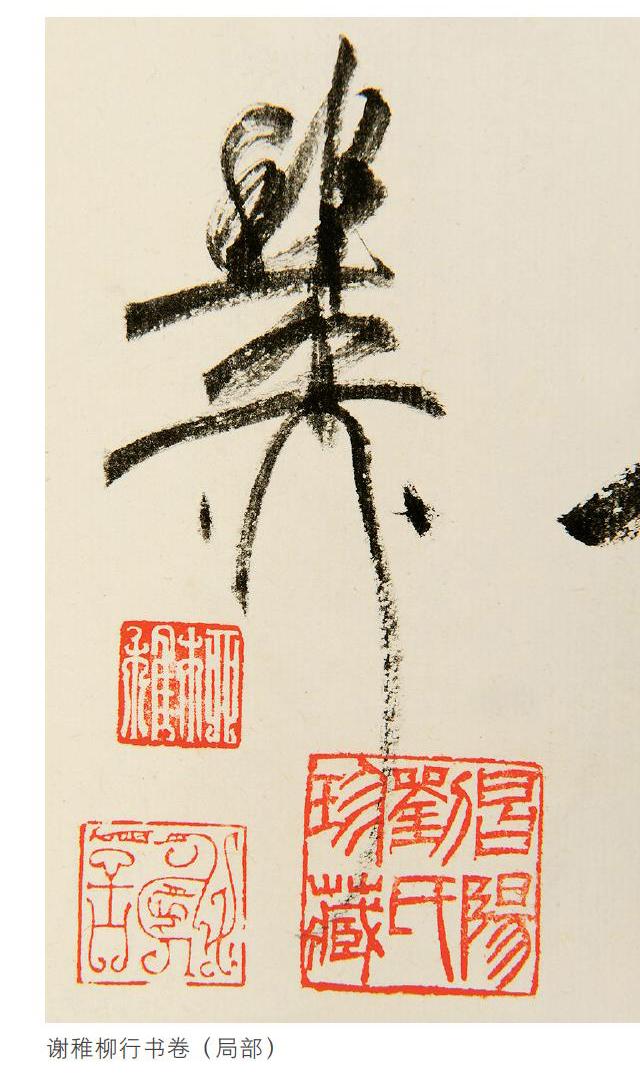

二、《谢稚柳行书卷》赏析

1艺术赏析

《谢稚柳行书卷》,画心高34.8、宽135.8厘米,现藏于济南市博物馆。

释文:十年不过西湖路,雾散楼台树色新。依旧湖山饫眼碧,强支腰脚为登临。回黄转绿意匆忙,饫眼娇红雨一场。不为春归悔轻别,秋丛倚仗赏严霜。游西湖二诗,己未夏日,稚柳。

印:稚柳、谢(鸟虫篆)、昌阳刘氏珍藏。

1978年初冬,西泠印社在“文化大革命”结束后,首次举办全国书画家、篆刻家雅集活动。谢稚柳、陈佩秋夫妇也应邀参加,并在杭州居留十日,其间遇到老友启功,劫后重逢,如同隔世。某日,谢、启二人在谢稚柳的弟子劳继雄陪同下游览西湖,回首往事,备生感慨。后游至残桥附近时遇雨,谢稚柳即口占七绝二首纪此游事。

济南市博物馆藏此作,为1979年夏日所书,章法布局疏密有致,用笔灵动飘逸,墨色浓淡互融,气格古穆,有行云流水般的美感,赏心悦目。整幅作品自然的分成四段,这样处理避免每行雷同而少变化之嫌,又强化了整幅作品的节奏韵律之美。“十年不过西湖路”一行,“十年”“西湖路”两组用笔牵连,中间二字未连绵。“雾散楼台树”顿挑疾涩,紧密相连,从而形成节奏变化。“色新依旧”后二字连绵,“湖山饫眼”四字连绵有致,行笔轻如神仙起居,散淡飘逸,与前面三行形成明显的疏密变化。后面几行看似字字独立,少了一些连绵笔意,“悔轻别秋”一行及后面一行,又有连带,这样在章法上与前面几行有所呼应,整幅作品章法统一,又有虚实呼应。“悔”“丛”“霜”三字的枯笔处理十分精彩,与前面“湖山饫眼”四字,还有“强”“脚为”等字,墨色较淡的几个字呼应有致,使整幅作品气脉顿感畅达,大开大合,奔放纵逸。笔法精妙,提按使转,虚实相间。一幅好的书法作品应首先在线条质量上见功夫,墨色与气息也是极为重要。谢稚柳在此幅作品中体现的非常完美。重墨处若枯木老藤,细笔游丝处又如早春柳枝。风格是艺术成熟的标志,也是艺术追求的至高境界。在谢稚柳书法中最能体现他书法高度的即是他的草书,草书作为书法门类中的一支奇葩,重审美的一大特征是由笔画的萦绕与连绵而生发的流动之美。谢稚柳的行草书看上去是不小心去安排,其实是一任自然,一挥而就,随性而挥洒,他汲取各类艺术之精华加以自养,又注入到自身人格的血脉中。

2.师法晋唐,自成一家

谢稚柳早年师法陈洪绶,但从上世纪40年代后期,他的书法已开始渐变。尤其是他从50年代开始,以敏锐的眼光,卓越的见解,在古代书法研究上成果卓著。经他的研究,确认了柳公权《蒙诏帖》是珍品,将过去的假案彻底推翻;发现了王羲之《上虞帖》唐摹本;确认《论书帖》和《小草千文》为怀素真迹。1962年,他与张珩、刘九庵组成的中国书画鉴定三人小组到辽宁省博物馆巡鉴书画,他目睹了《古诗四帖》原作,此帖是否为张旭所书一直是学术界和文物界争执不休的悬案。谢稚柳仔细而切实地体察了其帖用笔的风格,研究其渊源,明确地指出了张旭草书“笔端逆折、锋正势圆”的用笔特点,以其书法本身的书写情性为出发点,以草书的衍变历史规律为证据,对这件作品进行了本质性的辩证析解和研究,从而强有力地廓清了《古诗四帖》在艺术上应有的不朽价值和崇高地位。谢稚柳也由此深深地被張旭的草书艺术所吸引,坚定了他探索草书艺术的意志。这正好与他的花鸟、山水画风的日趋厚重、气度日益博大而相辅相成。形成了秀逸之中见沉雄的独特风格,愈老愈妙,自成一家。叶飞则认为谢稚柳其行草书最感人的是其韵律美,以作画之理融入书中,不矫揉造作,一任自然而至“气韵生动”。他将灵性与法度完美的统一,使法度活化,将传统的积淀充分发挥出来。因而,面对着谢稚柳的书法,总有鹰击长空的舒展和龙腾沧海的气势,大气磅礴而又耐人寻味,呈露出天然造化、挥江自如的律动之韵。

三、刘香芝与“昌阳刘氏珍藏”

正如大家所见,济南市博物馆两幅谢稚柳藏品中都盖有:“昌阳刘氏收藏”印,此印即为刘香芝藏书画印。昌阳,即莱阳境内的昌阳古城。刘香芝是一位1933年加入中国共产党的革命前辈,早年他在故乡以教书为掩护,从事革命活动。“七七”事变后,参加八路军,历经抗日战争、解放战争和抗美援朝,献身于中国人民解放的伟大事业。刘香芝酷爱书画艺术,热心祖国文化遗产的保护。多年来,他坚持艰苦朴素的作风,工作之余,怀着对祖国优秀文化遗产的极端热忱,孜孜以求,致力于历代名人书画的鉴藏,遇有名迹,不惜节衣缩食购求,所获渐丰。1988年11月,刘香芝把珍藏的120件书画,捐赠给济南市博物馆,所捐作品都盖有“昌阳刘氏收藏”印。

余论

谢稚柳的书画艺术,无论是山水、花鸟,还是人物,设色温雅,用笔灵秀,曲尽其妙。晚年作画用色用墨淋漓明畅,纵笔放达,墨彩交融。他的行草书,气韵灵动,俊逸流美,尤其到了晚年,可谓人书俱老,书法线条质感丰厚,气象万千,纵恣飘逸而不失厚重。他把自己的豪迈、豁达的生命本色倾注于笔端,使人感到他的确是在用生命作画。在长达70余年的艺术生涯中,孜孜不倦,几十年如一日,留下了丰富的著述和书画作品。而中国近代书画史上,能集绘画、书法、鉴藏、史论、诗词于一身又融会贯通的大家,寥寥无几,他以先天的才情、气质,以及后天的勤奋与学养,成为现代海派的一位大家。书画大师陆俨少曾经说过:“像谢先生这样的人物,历史上几百年也出不了一个。”

(责任编辑:李红娟)

图片摄影:孙忠梁