卫天霖油画艺术的传播及其市场状况

洪继昱

一、卫天霖生平及其艺术特色

卫天霖作为我国油画事业的先驱者之一,在留日归国后发展了印象主义绘画,并倡导油画本土化。袁运甫曾评价其“坚定地站在发扬优秀的民族艺术的立场上,以宽宏而又敏锐的胆识,适应着时代的发展,勇敢地面对西方艺术的挑战,舍伪取真,以建立新的独具现代东方特色的艺术风范为己任。”①

卫天霖,字雨三,1898年8月22日生于山西省汾阳县。汾阳城乡民间艺术兴盛,卫天霖自幼在充满民间艺术色彩的环境中成长,潜移默化中对中国传统文化和民间艺术有了浓郁的感情和深刻的认识。卫天霖出身书香世家,他的父亲和舅父是汾阳著名文人,卫天霖自幼便树立了“君子以自强不息”的信念。1920年卫天霖考取公费赴日本求学,师承日本油画家藤岛武二。藤岛曾赴法国、意大利留学,风格受印象派影响,致力于探索中西方绘画的关联性。6年后,卫天霖以突出的成绩被列为东京国立艺术大学学员中的“首席画家”,质朴又不失凝重的绘画风格同中国的其他油画家截然不同。

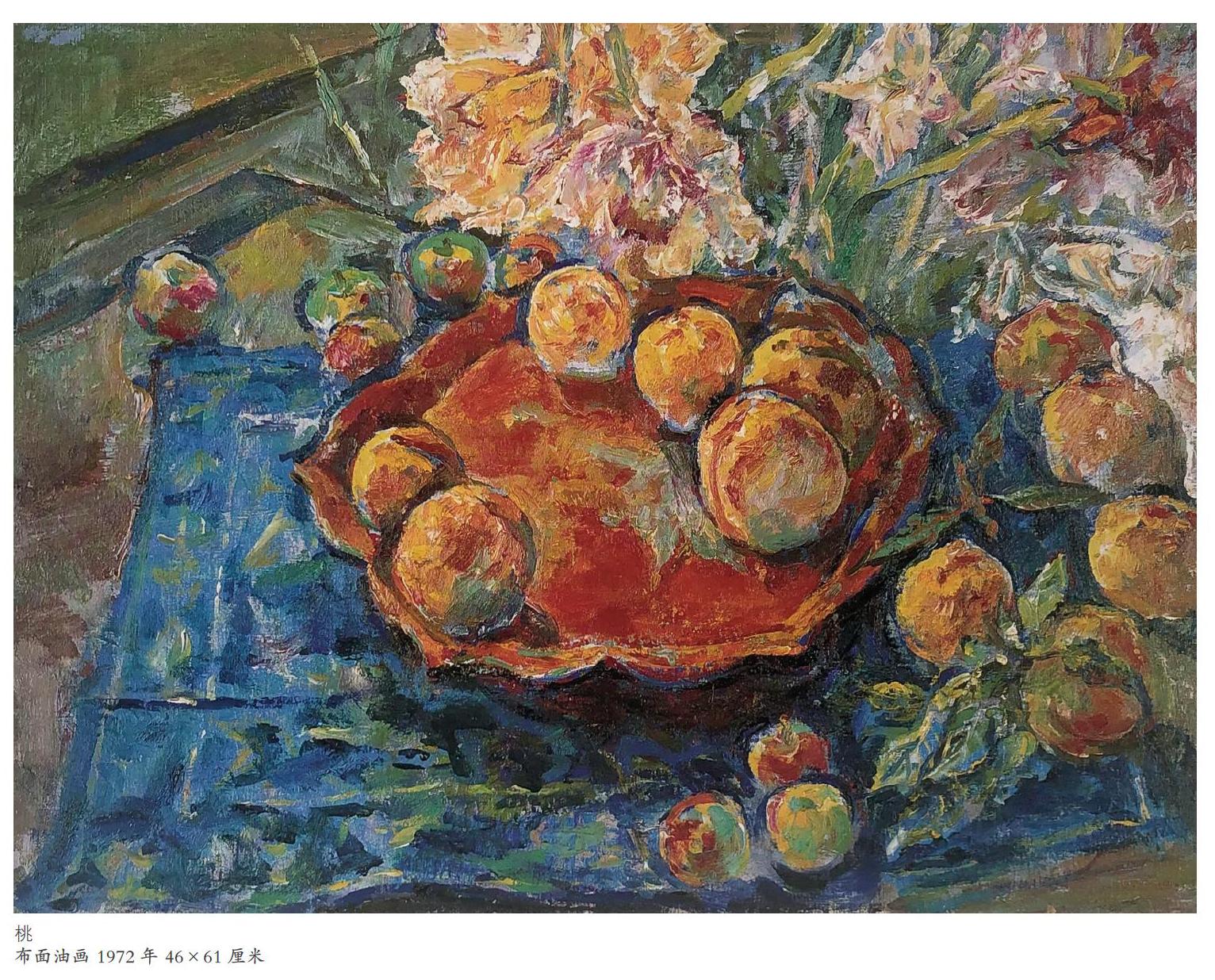

在20世纪50年代文艺向苏联学习的大潮中,卫天霖仍坚守自己的艺术思想立场,而不随波逐流。他将中国传统美术与西方油画完美融合,在他的作品中经常会出现中国传统文化元素。静物题材中,用来插花的大多是磁州窑瓷器、青花瓷、白瓷等瓷器,此外,织绣、年画、陶俑等具有民族风俗的小物件也时有出现。静物作品注重表现光影与物体的色彩关系,芍药用笔果敢,晶莹娇嫩,纯净高洁,可以看出卫天霖对光色混合规律的掌握以及对印象派艺术的独特追求。相比于静物画颜料的堆砌,卫天霖大部分人物画颜色相对较薄,且不以黑色来表现头发与暗部,赋予面部、身体肌肉结构不同的色块,加以人物背景中的五角圆凳、屏风等红木家具以及大型瓷器的衬托,这些色块在整体统一下又微妙变化着,如《裸妇》《闺中》等作品,从中可以发现卫天霖深入研究融汇印象派光色原理,努力探索开拓更为丰富的绘画语言。风景画是卫天霖探索期的主要题材,大多以北京著名景点为主,如北海、景山、大高玄殿等。《北海前街》是卫天霖于1946年所绘,比较接近毕沙罗晚年作品,通幅画面以色点层次来表现,用斑杂的色点、碎小的笔触来描绘这通幅绿色,主体物被近景大片的冷叶绿包围,中景暖黄色的瓦顶烘托出北海前街的这座牌楼,看似错综复杂,却不失空间结构的严谨。此外,在他的教学中,也不忘提倡绘画民族风格化。可见卫天霖在油画本体上的认识,并不是强调画种的意义,更多的是将油画作为一种创作的技艺,一种纯粹的创作手段,以此表现什么和如何表现视作他终生探索的课题。可以说他是在加强作品的文化内涵上来达到油画的中国画的。②

卫天霖对中国油画本土化的发展作出了超越时代的贡献,但是卫天霖终其一生所追求的独特风格并未受到重视,究其原因既有历史原因也有现实因素。与卫天霖艺术在当下传播的困境有关,也与其留学期间接受的艺术教育及日后延续印象主义画风密不可分。相较20世纪主流艺术,卫天霖处在比较边缘的位置。这不仅是卫天霖个人命运,更是大批艺术家与他们时代环境不契合所致。③

二、卫天霖艺术的传播途径

卫天霖艺术的传播也影响着其作品在市场中的表现。传播是指两个相互独立的系统之间,利用一定的媒介和途径所进行的、有目的的信息传递活动④。而艺术家的传播,则是指运用各种传播方式对艺术家的信息加以传播的过程,其目的是让更多的人接触并了解相应的艺术家,从而提升艺术家的影响力。⑤主要传播方式有展览、研讨会、学术研究等,研究成果是对传播结果的反映,它是一种特殊的传播方式。艺术传播是众多艺术信息在社会大环境中不断流通的过程,所以,在其传播过程中,必然会受到各种社会环境因素的影响,同时也会伴随着各种文化的冲击和碰撞。

1.展览

艺术展览是社会文化发展到一定阶段的产物,是艺术传播的主要途径之一。艺术展览会在艺术家与观者相互交流以及美术思潮的传播推广中发挥了至关重要的作用,展览作为这一时期卫天霖艺术的重要呈现方式,对其艺术的传播有直接的推动作用。

关于卫天霖的展览,从1929年卫天霖本人第一次举办展览至今,不完全统计为27次。其中卫天霖个展11次、双人联展2次、含有卫天霖作品的展览14次(包括但不限于助捐展及美术馆、博物馆馆藏精品展)。截止目前,卫天霖在世时曾亲自参与12次展览,在其去世后仅有作品参与的展览为15次,大多为逢周年纪念而举办的展览或者是美术馆馆藏展,一些美术馆把卫天霖的作品归为20世纪中国油画精品,同吴大羽、周碧初、颜文樑等人的作品一同展出,如光华之路——中国现代艺术展,就将卫天霖放在第一位,并且随同展出与其经历相似同样被时代遮蔽的艺术家。可见卫天霖正逐渐引起国人的重视,但卫天霖举办展览数量远不如徐悲鸿、林风眠、刘海粟等人。首先以政府主办的展览太少,其次展览观者受众范围小,依靠展览传播的范围有限且力度不足够,以至于仅有他的师生、朋友和同事了解他的为人及艺术,缺乏广大人民群众、市场购藏者对他的认识。

2.研讨会

研讨会能够聚集业内相关专业人士于一堂,对会议主题进行细致的研究、讨论交流。一般会后会将所讨论内容整理成册或者是会议综述发表出版,且有许多媒体支持报道,这无疑对研讨会的主题及讨论对象的推广宣传起到很大的作用。根据网络相关资料及报道,目前有关卫天霖的研讨会总共有5次。其中,由卫天霖艺术研究会发起的有3次,首都师范大学美术学院发起2次,汾阳市政府发起1次。

1985年4月卫天霖艺术研究会⑥在北京师范学院成立,刘海粟时任會长,虽然该协会带有民间色彩,一直没有正式注册,但作为研究卫天霖艺术的主体,自成立以来,协同社会相关部门组织纪念卫天霖活动大小达30余次,活动举办的频率平均为一年1次。研讨会的举办为研究讨论卫天霖艺术提供了很好的交流平台,使卫天霖艺术的传播有了新的进展。但卫天霖的被发现之路仍然需要好的机缘与更大的人力支持。反观徐悲鸿仅以徐悲鸿命名的研究会就有3家,虽然成立时间不如卫天霖艺术研究会早,但是仅凭江苏省徐悲鸿研究会一个机构,自成立三年以来的活动举办频率就达一年3次。徐悲鸿艺术研究会举办相关活动的频率远大于卫天霖艺术研究会,大大推动了徐悲鸿艺术在当代的传播与发展。

3.学术研究

对于卫天霖艺术的研究是促进其传播的学术基础,据笔者统计,关于卫天霖的独立著作共5部,分别为文学家柯文辉撰写的《孤独中的狂热——卫天霖传》(1989、1998、2002、2013)、冯旭所著的《斑斓朴厚:卫天霖研究》(2012)、卫天霖艺术研究会主编的《卫天霖研究资料二、三辑》(内部发行)以及尚未出版的由卫天霖学生章文澄撰写的《卫天霖传》。与同时期其他艺术家的研究成果相比略显不足,这5部著作,大多从卫天霖的生平出发,采访卫天霖身边的子女、学生与同事,多为一手材料,缺少更深层次的全面系统地研究。

除独立著作外,关于卫天霖的期刊论文研究多集中在1998年之前和2003年至今,共发表158篇期刊论文。反观,与其同时期艺术家林风眠和徐悲鸿的研究成果则颇丰。此外,在卫天霖逝世后仅有5部画册出版,其中最新一版的画册,编辑考究、印制精良,收入了首都师范大学美术学院院藏的所有卫天霖作品,呈现出了卫天霖一生各个时期的风格和面貌,是深化卫天霖个案研究的文献基础。

综上所述,关于卫天霖的研究,已经存在较为丰厚的史料、研究、画册,为后期个案研究进行了大量的基础工作,但远不如学术界对于徐悲鸿、林风眠等人的研究成果丰富。学术研究作为艺术传播的基础,研究较为全面的艺术家更容易被藏家或大众所接受,卫天霖在学术研究上的不足也间接地影响其在市场中的表现。

三、卫天霖作品的市场状况

卫天霖作品现存世较少,大部分作品被首都师范大学美术学院收藏,少部分由美术馆以及私人收藏,其作品交易主要集中于北京地区。本部分通过对卫天霖现今的艺术市场表现做相对透彻的梳理与分析,发现其市场远不如同期相似艺术家表现活跃。

1.收藏与交易

卫天霖一生创作了数量巨大的油畫,但由于“文革”的缘故,红卫兵从卫天霖住宅处拉走了一卡车作品,多数被损毁,现存世约215件。其中,首都师范大学美术学院收藏卫天霖194件作品,含165件油画、12件水彩、14件素描、1件水墨扇面、1件木刻水印、1件原版木刻,还有一些学术价值颇高但从未公开司世的手稿。另外,中国美术馆收藏了《白芍》(早期)、《白芍》(1970)、《裸妇胸像》《葵花》《月季与菠萝》《全庚靖像》等6件作品;1982年,日本东京艺术大学等机构和部分个人曾获赠《芍药》(日本东京艺术大学资料馆藏)、《玉米》(日本仙台市艺术馆)、《蔬菜》(太田市美术馆)、《花》(丸之内画廊柴原睦夫)等4件。还有少量作品因各种原因被机构或私人收藏,如毕业作品《自画像》留于东京美术学校,卫天霖的学生朱鸿林、孙金荣等人收藏《鱼和蔬菜》《红背景的白芍药》《黄桃与花》《菠萝与苹果》《条案上的葵花》《蓝色花瓶中的向日葵》《红木桌上的白芍》。

卫天霖作品现存总数较少,在艺术品拍卖市场中流通的更少,其作品在各个拍卖行交易虽然有81条拍卖纪录,但实际在市场中流通的不同的卫天霖作品数量为50件;有19件作品有明确创作时间,其中1930-1960年间创作的作品是目前市场中最稀缺的;另有16件作品辗转多个拍卖公司进行多次拍卖,少则2次、3次,多则4次、7次。卫天霖作品拍卖的81条拍卖纪录分别来自41家拍卖行。其中,中国嘉德近20年来有10条拍卖纪录。中国嘉德作为我国第一批拍卖文物试点单位,是国内最为资深的拍卖公司之一,对于中国近现代艺术家作品的选择,中国嘉德有着不同于其他拍卖公司的敏锐度,它还关注着吴大羽、常玉、庞薰琹等这些与卫天霖经历相似的艺术家,所以在本部分数据比较中对卫天霖关注度最高不足为奇。而具体到地域来说,北京地区有22家拍卖行共上拍过51件卫天霖作品,上海地区有6家拍卖行上拍10件,台湾地区有3家拍卖行分别上拍过1件,香港地区有2家拍卖行共计上拍7件,苏州、杭州地区分别有2家拍卖行共计上拍6件,厦门、广州、南京、郑州地区分别有1家拍卖行,每家拍卖行上拍1件卫天霖作品。

2.品类与价格

据统计,海内外拍卖市场流通的卫天霖作品,总共81条拍卖纪录,流拍27条,成交率为67%,总成交额为2031.11万元,平均成交价为25.08万元/幅。卫天霖在市场流通的作品题材主要分为三种:静物、风景和人物。其中,静物题材的作品流通最多且最受欢迎,是卫天霖作品拍卖中成交价最高的一类,共56次,占比69%,平均成交价26.21万元/幅,尤其是以芍药为主的作品,占整个静物题材的59%;其次是风景题材,共19次,占整个市场的24%,平均成交价24.03万元/幅;而人物题材或许是由于存世较少、流通较少,仅6次,占比7%,平均成交价17 .83万元/幅。

通过对卫天霖作品拍卖年成交额进行折线统计(表1),可以发现年成交额整体虽然趋势波澜不平但呈上升趋势,几乎与同时期中国艺术品拍卖市场整体变化趋势相契合;反观年成交额指数,反映出卫天霖不受重视,其作品价值被忽视。1997年《中华人民共和国拍卖法》开始实施,中国文物艺术品拍卖进入行业规范调整期,迎来了第一个艺术品拍卖高潮。同年10月26日中国嘉德秋拍——中国油画及雕塑专场上,一件以白芍为主的布面油画拉开了卫天霖作品在拍卖行交易的帷幕,这件作品最终以13.2万元成交,虽然在本会场84件拍品中排第10,但是依然没有改变卫天霖在市场中爆冷,1998-2003年间,仅1999年有1件交易记录,并以流拍告终;2003年有两件拍品,最终也双双流拍。随之,从2004年开始,每年都会有三四件作品上拍,总体来说上拍率开始趋向稳定。

2007年美国次贷危机,尚未席卷中国,此时中国的艺术市场没有受到很大影响,这一年共有9家拍卖公司上拍12件卫天霖作品,但仅有5件拍品成交,合计成交额约为310.5万元,达到了第一个高峰点;香港苏富比拍出的卫天霖1930年作的《西山》独占鳌头,以132.75万元成交,近乎总成交额的一半,为本年度成交总额做出了不小贡献。2008年全球经济危机愈演愈烈,经济环境恶化导致中国艺术品拍卖市场中购藏者出手谨慎,商家屯货惜售。因此中国艺术市场拍卖整体成交额迅速下降,卫天霖2008年的拍卖情况与本年度市场行情变化一致。2012年经济环境回暖,市场信心提升,中国内地艺术品市场进入调整阶段,各类艺术品价格整体回落。艺术品拍卖市场受宏观经济影响最为显著,但凡经济上有一点小风暴,就会对市场短期行情造成直接冲击;相反当经济发展繁荣时,市场亦随之。2013年11月《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》经十八届三中全会通过,中国进入经济改革新时代,整体经济趋于稳定。所以2013年为卫天霖作品拍卖年成交额第二高峰不足为奇,即本图的至高点——385.3万元年成交额,本年度共有4家拍卖公司上拍5件,有3件拍品成交,最值一提的是中国嘉德拍出的卫天霖1976年作的《红木桌上的白芍药》,最终以327.75万元成交,打破了卫天霖个人艺术作品拍卖纪录,成为交易纪录最高价,但这次高价成交,并未改变卫天霖作品的市场整体行情。2014年由于国家经济政策调整以及反腐力度加大,加之中国艺术品市场运作的进一步规范,国内艺术品市场未能如2010~2013年间成交量、成交额暴涨,而是趋于平稳回落的调整状态,甚至被业内称为“冷冻期”。在此期间,仅有两家拍卖行上拍过卫天霖的作品,其中一幅作品流拍,另一幅作品成交价仅为28.75万元。随后2015年至今,卫天霖作品市场表现也都平平无奇,并无大的峰值。

在成功拍卖的54件拍品中,有4件作品超过百万,占总量的8%,为高档区间(表2),分别是1976年作《白芍药》、1930年作《西山》,1976年作《红木桌上的白芍药》和《窗前向日葵》;成交价在50至100万元之间的拍品为中高档区间,占比17%;成交价在30至50万元之间的拍品为中档区间,占比20%;成交价在10至30万元之间的拍品为中低档区间,占比35%;而成交价低于10万元的拍品为低档区间,占比20%。在中档及以上价位中,以静物为主的题材最多,占其中的71%,这也说明卫天霖作品中的静物题材最受市场青睐。再比对卫天霖作品拍卖成交价前10的作品,可以发现卫天霖的作品成交价格档次与其作品尺寸大小相关性较小,与该作品是否有详细的创作时间、有无本人具体的签名、是否为知名拍卖行受托拍卖则有一定的影响。

3.对照同时期其他艺术家的市场状况

我国的油画艺术有一个艰难曲折而又十分活跃的发展历程,卫天霖的一生与中国油画百年发展中最为曲折的阶段基本同步。⑦也正因如此,通过数据分析,会发现卫天霖与同时期艺术家在市场数据上差距悬殊。徐悲鸿的拍卖纪录数量最多,其次是林风眠,卫天霖则最少,仅81条;拍卖纪录条数的对比不仅能反映出艺术家在市場流通作品的数量,还能体现出大众对其的喜爱程度。在最高估价和成交价中,徐悲鸿、林风眠、常玉、吴大羽、庞薰琹、均比卫天霖高出许多倍。就最高估价而言,徐悲鸿高出卫天霖800倍,林风眠高出102倍,常玉高出86倍,吴大羽高出22倍,庞薰栗高出8倍;而在最高成交价层面,常玉最高成交价是卫天霖的86倍,徐悲鸿高出81倍,林风眠和吴大羽均高出12倍,庞薰琹和周碧初则高出5倍。成交价过千万、过百万的件数,更是卫天霖无法比拟的。

而最早拍卖时间的对比则反映拍卖行在选择艺术家时的重视程度,拍卖徐悲鸿、林风眠作品最早的均为1991年佳士得秋拍,其中徐悲鸿上拍两件作品,虽以流拍收尾,但在中国嘉德第一次拍卖——“94春季拍卖会”上成交3件作品,二者皆是中国最早一批作品被拍卖的代表。而在卫天霖作品第一次拍卖的中国嘉德1997年秋拍中,也出现了林风眠和徐悲鸿的身影,其中林风眠的《花卉静物》以41.8万元成交,比卫天霖本场拍品高出3倍,徐悲鸿的《雪霞夫人肖像》虽然估价3.5万元以流拍收尾,但是在本场热度第2名,人气不减,而卫天霖仅排本场84件拍品中第26名。

值得一提的是,周碧初是同时期与卫天霖经历最为相似的艺术家,二者均为中国油画的先驱者,倾其一生为中国油画以及美术教育做贡献,且作品均以印象主义风格为主。同卫天霖一样,周碧初也十分喜爱民族艺术,作品既有油画情趣又不缺东方韵味,也是中国早期油画家探索西方艺术与中国传统文化因素相结合的完美范例。目前,周碧初成交价过百万的件数是13件,卫天霖仅有4件,且作品拍卖最高成交价依然停留在2013年中国嘉德拍出的327.75万元。在2015年秋拍之前,周碧初的作品最高成交价为207万元,在此之后周碧初不但最高成交反超卫天霖,且拍卖纪录多达88条,其中2017年有26条、2018年有28条,成交过百万的作品件数也增加了3件;而卫天霖在2015年秋拍之后的拍卖纪录仅16条,市场热度大大不如周碧初,2017年为5条,2018年为4条。不难看出同为站在世纪边缘的先行者,周碧初已然慢慢回归大众视野中。

与卫天霖同时期活跃的艺术家相比,卫天霖存在较大差距,而随着时间的推移,一些早年被忽视的艺术家,如常玉、吴大羽、庞薰琹、周碧初等人则逐渐受到市场的热捧。中国艺术品拍卖市场处于逐渐去泡沫化,目前国人主要出于投资、投机心理购藏艺术品,国内还没有形成良好的收藏氛围,真正具有现代意义、规范的艺术品市场尚未发育成熟。虽然在卫天霖艺术的传播上中期发展力不从心,但随着卫天霖艺术研究会、首都师范大学美术学院等组织近年来对其的关注,使卫天霖艺术的传播后劲十足。卫天霖作品价值与成交价不匹配的现象,短时间内不会有明显的改变,但随着艺术传播力度的增强,其在市场中的表现会呈平稳且逐步上升的趋势。

注释:

①袁运甫《油画大师卫天霖》,《美术》1995年11月。

②杨悦浦、孙金荣《卫天霖的油画艺术》,《装饰》1997年。

③引自吴明娣2018年12月29日“卫天霖先生诞辰120周年艺术研讨会”的发言——《卫天霖艺术的传播与卫天霖精神的弘扬》。

④吴长顺《营销学》,经济管理出版社,2001年。

⑤吴颖《艺术管理与市场》,中国传媒大学出版社,2017年。

⑥卫天霖艺术研究会成立于1985年4月,成立大会在北京师范学院召开,刘海粟任会长,李瑞年、张仃、吴冠中、庄言、杨传伟为副会长,罗工柳、王朝闻等人为顾问,章文澄任秘书长。该协会一直未正式注册,带有民间色彩,但开展了大量的实在工作,是研究卫天霖艺术的主体。

⑦叶敏《斑斓异彩——浅析卫天霖的油画艺术》,南京师范大学,2006年。

(责任编辑:李红娟)