农耕文化浸润下的龙游三门源砖雕装饰艺术研究

■齐丰妍 郑嘉琦 Qi Fengyan & Zheng Jiaqi

(1.2.浙江农林大学暨阳学院,浙江诸暨 311800)

在《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》中指出:加强新型城镇化和新农村建设中的文物保护,加强历史文化名城名镇名村,做好对传统民居、历史建筑的保护工作。农耕文化是传统文化的重要组成部分,浙江地区重视传统村落、传统建筑、传统文化的保护工作。笔者通过对龙游三门源砖雕艺术的考察与研究,其独特的造型风格和装饰内容展现着当地所特有的农耕文化。

1 龙游地区建筑装饰艺术产生的背景

民居建筑是人们在悠久历史发展过程中创造并传承下来的,具有地域或民族特征的居住建筑。民居建筑是一种艺术文化表现形式,它与社会发展、技术条件、自然环境和传统观念息息相关[1],又因各地气候、地理环境、资源、文化等差异而形成了丰富多样的建筑形式,生动地反映了人与自然和谐共生的关系。龙游地区砖雕装饰艺术的形成受多方面因素的影响,因此,以农耕文化为切入点,从文化、地理、经济等角度出发,分析砖雕装饰艺术产生的背景。

1.1 农耕文化因素

农耕文化与农民的农业生产和生活息息相关,核心理念是在天、地、人、社会之间建立一种和谐共生的关系,主要包含物质(包括农业生产、衣食住行、水利设施、耕作器具等与生产生活相关的事物)和精神(天人合一、顺应天道、忠信爱国、慈孝仁爱等伦理观念和哲学思想)两方面内容[2],并以语言、戏剧、民歌、风俗、各类祭祀活动等多种形式表现[3]。此外,农耕文化也广泛集合儒家文化、道家文化,与各类宗教文化为一体,如儒家文化的思想理念以农耕文化所推崇的“忠孝、节义、仁和”等道德准则为发展源头。

历经数千年的演变与发展,龙游先祖在长期的农业生产和生活中逐渐创造出特有的农耕文化。龙游人素重文化,自古耕读遵礼弦歌不绝,在日常生活中对主流意识形态有很强的包容与传播意识,使得龙游地区的农耕文化总能在潜移默化中浸润至社会各个层面,融入世世代代人们的物质生活和精神世界。建筑装饰是附着在建筑本体而存在的一种艺术表现形式,龙游地区的民居建筑营造者将优秀传统农耕文化思想融入其中,使得龙游地区的传统民居建筑装饰在美化建筑本身的基础上,表现出更深层次的农耕文化内涵。

1.2 地理环境因素

龙游地处浙江西部,地形以丘陵和盆地为主,平原面积少且溪流密集。气候四季分明,日照充足,梅雨伏旱明显,属亚热带季风气候。优越的气候条件使得该地山间林木茂盛,水中物产丰富,适宜人类居住及作物生长。因此当地人能充分因地制宜,因材致用杉木、粘土等丰富的自然资源,以各种雕饰装饰民居建筑。

龙游位于浙、赣、闽、皖四地交界处,特殊的地理环境使周边地区人口频繁入迁或客居此地,各地民居建筑装饰文化随之传入。龙游雕刻手工艺人在继承当地传统雕刻工艺的同时,也主动吸收、融合这些外来的装饰文化与雕刻技法,使得龙游传统民居建筑装饰艺术呈现出地域多样性特点。此外,因政府确定百工,手工业工种细化与专项,龙游民间手工艺水平飞速提升,行业能工巧匠辈出,建筑装饰艺术迅速发展。因此,龙游地区的雕刻艺术工艺精湛,集浙式的气韵生动、徽式的典雅大方于一身,呈现出独特的地域风貌。

1.3 经济环境因素

■图1“兰芝入座”门楼砖雕

■图2“定军山”戏曲砖雕

■图3“百寿图”戏曲砖雕

■图4“万里侯”戏曲砖雕

自明朝中期始,商品经济得益于市场的成长与交通的便利而日渐繁荣,龙游地区的社会经济在此推动下得到长足的发展。尤其是万历以后,龙游商帮受徽人“流寓五方”的影响而迅速崛起,据天启《衢州府志》卷16《政事志》记载,有龙游之民“多向天涯海角远行商贾,几空县之举”。社会经济昌盛,民间财力雄厚,使人们的生活从物质到文化上都有所转变。《衢州府志》卷16《民俗》中记载,衢州府“近日隆(庆)、万(历)以来习为奢侈,高巾刷云,长袖扫地。袜不毡而绒,履不素而朱,衣不布苎而锦绮,食不鸡黍而炊金馔玉”,此时龙游地区人民的审美取向和生活方式开始由原来的淳朴节俭向奢华转变。

在此背景下,大批龙游商人在外经商积累大量财富,年老返乡后倾尽财力修缮家宅院落,使其营造恢弘气势,以显赫门庭,光宗耀祖[4]。因此,龙游地区的民居建筑构件中大量应用雕刻、绘画艺术作为装饰融于建筑表面,形成富贵华丽、气势磅礴建筑装饰文化。同时,龙游历史上还曾出现过当地商贾云集的场面,除本地商帮的崛起,其外来的徽商南下开店、设坊,以建筑作为财富象征,与当时的建筑装饰在题材、雕刻技法、材质运用上都有不同,使得龙游地区建筑装饰风格在原有的基础上发生转变,其地域多样性更加凸显。

2 龙游三门源砖雕的艺术特征

三门源是龙游地区一个聚族而居的传统古村落,自北宋末年至南宋咸淳六年由翁姓和叶姓两大家族始迁并世居形成。村落因保存有大量的明清时期传统民居而成为该地区考察民居建筑及装饰艺术的宝贵标本。在村落现存的五十多幢古建筑中,其中叶氏古建筑群门楼上的罕见大型豪华砖雕装饰最具代表,砖雕装饰布局细致严整,造型生动,工艺技法纯熟,题材上以融合地方戏曲文化为一大特色。

2.1 独具匠心的构图与造型特征

三门源叶氏古建中现存的大型豪华砖雕门楼由水磨青砖搭建而成,为二柱三楼牌坊式的仿木结构,门楼表面饰有大量砖雕装饰(图1)。门楼整体以大门正中门楣提款为中轴线左右对称,表面砖雕装饰复杂多样,单一画幅间相对独立,布局整体和谐统一。砖雕依据题材内容上下分为六层排列,相同题材砖雕画幅大小相同,层间及画幅周围饰有回纹等纹样。

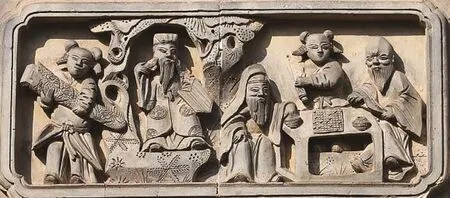

叶氏古建筑门楼的砖雕装饰题材种类繁多,除常见的传统装饰元素外,三座门楼上还嵌有二十三块婺剧砖雕。婺剧砖雕以刻画戏曲角色为主,角色的造型特征保留了婺剧表演艺术的粗犷、夸张的精髓特色且性格、心理多依托动作形象表达。二十三幕婺剧片段通过雕刻工匠们在有限的画幅内以巧夺天工的技艺长留,人物比例夸张似木偶,表情生动传神,姿态栩栩如生,衣着精致还原,富有强烈的戏剧韵味和观赏性,达到“以形传神”的目的,如兰芝入座门楼中的 定军山 戏曲砖雕(如图2)。

2.2 精湛纯熟的砖雕工艺与技法

砖雕因具有比木雕更耐久、防火、防腐的特点而被广泛运用于三门源建筑门楼砖雕装饰中,其砖雕的雕刻技法具有明显的时代特征,明代早期构图简洁,刀法简练,清代开始便以工巧繁缛著称。一件砖雕作品需经过开料、选料、磨面、打坯、出细以及补损修缮六道工序得以完成[5]。以门楼砖雕为例,在开料和选料阶段,首先需拟定门楼造型并放大样,依据所定尺寸开出所用材料的规格和用量。所用砖材由精细泥土经人工淘洗去杂质后烘烧而成,一般选用特制水墨清细砖。水墨清细砖在水磨打磨至砖面平整后即可开始打坯。打坯是砖雕制作的构思阶段,雕刻艺匠在砖面上开凿出画面中前景、中景、后景的“大致轮廓”。在出细工序中将“大致轮廓”再继续深入刻画,直至砖雕作品成型。最后,利用火漆技术对存在断裂破损情况的砖雕局部进行补损修缮。

3 三门源砖雕装饰中的农耕文化符号解析

随着社会精神文明的进步,建筑装饰已逐渐发展成为一种文化符号。中国的传统文化符号是几千年传承下来的民族精神和情感的总和,具有鲜明的历史性、象征性和强大的生命力[6]。三门源建筑砖雕的装饰题材、寓意与农耕文化联系密切, 雕刻内容题材有祈福纳吉、驱邪避灾、伦理教化三大类, 在三大类题材之下,装饰图样内容主要归为以下五种:

3.1 以地方戏曲为特色的人物符号

人物符号主要对神话传说、戏曲唱本、名著故事中的人物进行表现。传统戏剧是农耕文化发展中重要的文化类型之一,其中“婺剧”(俗称“金华戏”)是浙江第二大剧种,深受龙游人民的喜爱。因此,以地域戏曲文化为内容的砖雕装饰是三门源叶氏门楼砖雕中的一大特色,并把这一特色命名为“戏曲砖雕”。叶氏古建筑群门楼上的戏曲砖雕装饰工艺精良,其内容以三国戏、列国戏、唐宋明清戏为主。这些戏曲砖雕整齐横向排列于“兰芝入座”、“荆花永茂”、“环堵生春”三座门楼的阑额望柱之间,共二十三台戏,其中包括打金枝”、 临江会”、 铁笼山”、 百寿图”(如图4)、万里侯”(如图5)等保留至今的经典剧目。

门楼砖雕还有关于神话传说的人物主题,主要表达古人对美好生活的向往,例如八仙过海寓意各显其能;和合二圣寓意夫妻和睦、福禄无穷。此外,还有表现“渔樵耕读”的人物主题,如“荆花永茂”门楼中 耕历山”砖雕,其图案内容体现农耕文化下的劳动人民日常生产,生活场景。

3.2 以佛教与道教为思想的宗教符号

■图5“喜上眉梢”砖雕

■图6“五福拜寿”砖雕

■图7“建筑风景”砖雕

宗教文化是以农耕文化为基础而发展的高阶段,其本质是一种精神寄托和终极关怀。三门源地区古人的宗教信仰以佛教与道教为主。道教是中国本土宗教,其来源与发展都以农业文明为背景,有重农思想,以务农为修道方式之一,主张“农道合修”。同时,农业文明在发展过程中也会承袭道教思想,道教农书中关于“耕道”的研究和记载在一定程度上促进了当时农业的发展。佛教自传入中国发展过程中所形成的“农禅”文化也是农耕文化在宗教中的一个重要体现。中国古代禅宗僧人从事农业生产是当时寺院赖以生存和发展的经济基础,农禅有长期开垦荒地和“一日不作一日不食”的特点,是禅宗僧侣必修的“觉悟”法门。正由于佛、道二教与农业生产的联系性,使这两种宗教思想以一种更为自然的方式深刻影响古代劳动人民的生活、行为方式,而并非是难以理解的、深奥的哲学思想模式或体系,因此,宗教图案在三门源门楼砖雕装饰中被广泛使用。

3.3 以生态理念为核心的动植物符号

农耕文化以天人合一、顺应天道为精神内涵,“天人合一”展示了古人们的生活理想,并成为传统民居建筑中重要的文化指导理念,是审美观、生态观形成的重要因素[7]。儒家思想中“子钓而不纲,弋不射宿”、“草木荣华滋硕之时,则斧斤不入山林,不夭其生,不绝其长也”指出在人与自然和谐共生的基础上,对动物、植物等生态资源的利用应取之有度。物种的丰富多样是三门源砖雕装饰题材使用大量动植物为图样的前提,同时,古人常用谐音取意、寓意双关的形式,将动物、植物本身负载的美好寓意和高尚品格应用于砖雕装饰中,例如动物主题中的枝头画眉鸟表达喜上眉梢(图5);五蝠常绕一寿字称五福捧寿(图6);鱼跃出水面象征年年有余;蝙蝠、神兽、喜鹊、鹿寓意为福禄喜寿。植物主题中则多用观之悦目且带有美好品质的植物,如梅花剪雪裁冰,一身傲骨;兰花空谷幽香,孤芳自赏;荷花出泥不染,洁身自好;菊花凌霜自行,不趋炎势。

3.4 以吉祥纳福为寓意的几何符号

古时人们崇敬自然,以向上天祈福的方式来求取生活的幸福安康,随之创造出多种吉祥符图。这些吉祥符图不以实物出现,通常由更早期的装饰图形经过艺术加工再赋予吉祥含义,如古代汉族神话中“西王母”所戴发饰的造型衍化成的方胜,寓意优胜、同心;古代陶器、青铜器上的雷纹衍化成的回纹,寓意福、禄、寿等事的深远久长。这些带有吉祥寓意的几何符号常采用二方连续或四方连续的方式进行组合,应用于边框条隔内或其他砖雕的画幅周围。

3.5 以陶冶情操为乐趣的风景符号

农耕文化影响下,人们亲近自然,有游山玩水的闲情雅趣。早在西周时期,就有万物萌动之时,迎春郊游于野外的礼制。先秦时期,齐国有“放春三月观于野”的习俗;鲁国、楚国有春日出游的习惯。这类春季到郊外散步游玩的民俗活动有着悠久的历史,其源泉就是远古农耕祭祀的迎春习俗[8-9]。龙游地区地理环境优越,山林众多,自然风景秀丽,为当地人踏青出游提供良了好条件。三门源叶氏古建门楼砖雕装饰中所采用的风景符号(图7)均源自当地及周边各县具有代表性的自然风景名胜,精美绝伦的砖雕艺术展示出人们对自然美景、陶冶情操的向往,更是人与自然和谐共处的具体体现[10-11]。

4 结语

随着信息化时代的发展,很多传统艺术和工艺被人们渐渐忘记直到消失,通过对龙游三门源砖雕装饰工艺、文化等方面的研究,发现龙游三门源砖雕装饰艺术是当地特有农耕文化与建筑艺术碰撞产生的灿烂火花,其砖雕艺术独具当地地域特色,是龙游历史发展与变迁的缩影。传承中华民族农耕文化要注重保护相关文化遗产,注重优秀文化思想延续才能真正实现中国民族农耕文化的发扬光大,探析龙游三门源砖雕装饰与农耕文化的相关性,从而更好的推动砖雕装饰艺术的传承与发展,有助于传统艺术的延续和发扬,也为我国当代的民族化设计提供了丰富的资源。