“异”彩纷呈:明清小说史料理解的着力点

钟亚萍

摘 要:小说“鉴史”的特征使得小说史料在历史教学中发挥着独特的史料价值。明清时期的小说专注于日常生活中的异人、异事、异情,向人们展现了多姿多彩的社会形态,具有鲜明的时代特征。在历史教学中教师可以借助明清小说的“异”,觅历史的“实”,拓展学生历史认知的视野,提升历史理解能力。

关键词:明清小说;史料价值;历史理解

小说是特定历史时期的产物,它以特定的历史为背景,塑造生动的历史人物形象,更多的是通过隐喻的方式,来展现揭示一个历史时期社会发展中的深层次问题[1]。小说“鉴史”的特征使其作为一种特殊的史料资源有效地辅助历史教学,发挥着独特的史料价值。明清时期社会处于转型阶段,社会生活出现了新变化,这一时期的小说中涌现了许多异人、异事、异情,这些异史具有鲜明的时代特征,向人们展现了异彩纷呈的社会形态。在历史教学中教师可以借助这些“异史”,挖掘其中的“实”,帮助学生寻找更丰富的历史,并尽量保持理性分析和客观评价,促进学生历史理解能力的提高。

一、相形见“异”

“异”在许慎的《说文解字》中意为“分”和“界”,指向不合常情、不同于主流的人、物或事,与传统社会秩序、伦理道德所规范的“常”相区别。德国学者莫宜佳用“异”这一概念来定义我国古代小说的内涵,她认为中国古代文学者在创作小说的道路上是“跨越通往奇异的疆界”,所以要在中国小说的浩瀚大海上航行就必须以“异”为指南针[2]5。小说最初源于神话传说,“志怪之作,庄子谓有齐谐,列子则称夷坚”[3]。后世的小说书名则直接以“异”为名,胡应麟称中国古代诸小说为《百家异苑》,自汉人东方朔作《神异经》……六朝、唐、宋凡小说以“异”名者甚众[4]。

我国封建社会是专制皇权统治下一元化的社会,在孔子“子不语怪、力、乱、神”的教诲下,古代学者作文应恪守儒家的道德准则,要做到像周敦颐的至理名言那样“文以载道”。因而在主流文化的歧视和强大的政治压力下,小说作者转向“异”的世界寻找现实社会中缺失的东西,魏晋以来这种寻觅渐趋盛行。六朝时期的志怪小说描写“异”域世界里的神灵和妖魔的魔幻奇遇,明清时期的小说则不同,作家的目光更多投向日常生活中的“妖魔”,着力描写市井社会中的“世态人情”。比如学生熟知的《红楼梦》《拍案惊奇》《聊斋志异》等,它们描述的“妖魔”有对传统思想的反叛、对自然情感的表达、对金钱的追求、逆传统社会结构的商业阶层等等,尊情、崇俗、尚真、求趣[5],成为当时社会的新风尚。在通往异人、异事、异趣、异情的道路中,他们向世人展现了更为人性化、精神化、生活化的社会。

在教学中搜集整理明清小说中的相关史料,聚焦于其中的“异”,在特定的历史语境中对其进行分析和解释,构建学生历史理解的社会情境,为学生历史思维的养成提供沃土。

二、“异”中求真

“史籍可以帮我们得到历史的骨骼筋肉,文学才可以使我们得到历史的灵性和精神。”[6]小说“异史性”的特征赋予了其更多的包容性,给各色人等及荒诞怪异的人、物和事提供了广阔的言说空间。这些异人、异事向人们展示了与传统史书不同的社会面貌,为人们进一步了解历史开启了一扇“异”趣横生的大门,在小说“异”的世界里可以看到更具性情、更具灵性的历史。

人类社会历史本质上是人的活动的总和,一个个普通的人构成了社会发展的动力,中学历史教学应该关注普通人的生活,这样才能带领学生看到更真切的、更具性情的历史。当然历史学科除了人文性之外,还应具备科学性,所以在对小说“异史”探究的过程中还应秉持理性的历史思维。小说中的内容有很多是虚构的,但这些虚构的内容并非完全是作者臆想的,它是建立在特定的历史背景下,以史实为依据进行的必要创造,可谓虚中有实。小说中的“虚”是历史“实”的另一种表现,其“所表现的主观意识之本身,就是客观现实之反映;因而他不但不破坏史料的真实,反而可以从侧面反映出更真实的史料”[7]。所以,梁启超指出:“善为史者,偏能于非事实中觅出事实。”[8]在教学中挖掘出小说虚拟故事的教学价值,寻找历史的“实”,同时借助相关史料进行印证,“去伪存真”“由表及里”,培养学生科学缜密的历史思维,形成理性分析的学科素养。

三、“异”彩纷呈

明清时期商品经济的发展、商人精神的浸润,使得这一时期的社会生活变得躁动不安。对世俗的追求驱动着人们价值观念不断超越时代的束缚,各种异人、异事暗流涌动,腐蚀和沖击着传统社会的基石,此时的中国正萌动着社会转型的因素。明清史是中国古代史教学内容的重点,在教学中将解释点着力于明清小说中的“异”,以新的维度还原历史的丰富面貌,让学生理解封建晚期社会出现的新因素、社会形态的新变化。

(一)情境设置,激发学习兴趣

台湾东吴大学林慈淑教授强调“历史知识是被建构出来的”,最直接的方式就是教师设计情境,引导学生研读、分析,学生在思辨的过程中既掌握了显性的历史知识,又锻炼了历史思维,从而使历史脱离“背科”的阴影,彰显它作为一门“学科”的价值[9]。生活化的历史情境是最易于唤起学生情感体验,激发学生学习兴趣的,使枯燥乏味的知识在学生“乐学”的过程中不断生长,让遥远的历史变得更亲近,让沉闷的课堂充满活力和生命力。

社会观念的变化是无形的,在教学中通过小说构建社会观念变化的情境,帮助学生理解明清时期社会出现的新风尚。明清时期商品经济的繁荣,导致人们价值观念的变化,其中婚姻观念受到物质利益的冲击,金钱成为衡量婚姻的砝码。《初刻拍案惊奇》卷十《韩秀才乘乱聘娇妻,吴太守怜才主姻簿》对当时社会上的婚姻现象进行了描述:贫苦的书生韩师愈经历了被成婚、被赖婚的疯狂经历,在金钱至上的风气下,韩师愈竟然同意退亲,前提是只要给他五十两银子。金钱的泛滥改变了人们的婚姻价值观,传统而古老的婚姻观念在金钱的浸透下正悄然发生变化,传统的价值体系在金钱面前已逐渐瓦解[10]。

除了婚姻观念的改变,传统的等级观念也受到前所未有的冲击。在《二刻拍案惊奇》卷三十七中提到“徽州风俗以商贾为第一等生业,科第反在次着”。传统的士农工商等级观念在明代中期发生了动摇,阶级结构出现松动,在传统价值取向的变迁中出现了崇商的趋势。正如王阳明提出的“四民异业而道同”和黄宗羲的“工商皆本”的观念,否定了四民之间尊卑贵贱的等级观念,商人逐渐受到人们的尊重。

人民版教科书中未明确涉及明清时期社会风俗的变化,借助小说中的“异事”设置情境补充教材叙述的不足,让明清时期的社会面貌更为立体地呈现出来,帮助学生从唯物史观角度理解经济的发展对社会风俗的影响。

(二)相互印证,培养实证意识

明中叶后手工业和商业的发展,促进了城市经济的繁荣,进而辐射到周边的市镇,带来市镇经济繁荣发展。在《醒世恒言》的《施润泽滩阙遇友》中有对江南一个市镇的描述:“话说这苏州府吴江县离城七十里,有个乡镇,地名盛泽,镇上居民稠广,土俗淳朴,俱以蚕桑为业。男女勤谨,络纬机杼之声,通宵彻夜。……江南养蚕所在甚多,惟此镇处最盛。”盛泽镇因纺织业的兴盛,盛产锦绣绫罗,地理位置的便捷带来商业的繁荣。小说中对盛泽镇经济繁荣的描述不是作者凭空捏造的,作者冯梦龙生活在明后期的江南地区,当时江南地区的诸镇场因发达的手工业而繁荣。盛泽镇就是因丝织业而繁荣壮大的巨镇,明初,它还是一个普通村落,到嘉靖中期,已有“居民百家”,明末“那市上两岸绸丝牙行,约有千百余家”;到清康熙,则发展到“居民万有余家”[11]。

另外《三言二拍》中《卖油郞独占花魁》《叠居奇程客得助》等的一些爱情故事对商人形象的描述打破了人们头脑中以往商人作为鄙俗反面角色的固化印象,让人们更具体地感受到商人地位的提高,显示出作者对待现实生活的客观态度。

在史料的印证中可以看到,作者将现实中的社会生活、民情风俗、趣闻轶事移植到了小说里,教师将这些素材运用到历史教学中,可以帮助学生树立多角度观察历史的意识,同时,通过史料的实证培养学生论从史出的理性思维。

(三)虚实结合,深化历史认识

明清以来理学成为官方统治思想,朱熹注释的《四书》被统治者奉为神圣的经典。小说《红楼梦》里的封建卫道者贾政对其家塾强调:“什么诗经、古文一概不用虚应故事,只是先把《四书》一齐讲明背熟,是最要紧的。”可是作为封建社会的叛逆者宝玉,他不仅最厌《四书》,而且对当时风行的“阐发圣贤的道理”的八股文给予痛骂:“更可笑的,是八股文章,拿他派功名,混饭吃,也罢了,还要说‘代圣贤立言好些的,不过拿些经书凑搭凑搭也罢了。”他将凡是靠死读这些无用书走科举仕途封建人生道路的人,斥之为“禄蠹”[12]。《红楼梦》中对儒家思想的叛逆,通过贾政与贾宝玉父子之间的矛盾凸显出来。这两者代表了尊儒与反儒,封建的卫道者与封建的叛逆者,这两者的斗争正是将两种不同的历史方向和两种不同社会力量之间的矛盾激化呈现出来。

小说中“异人”表现出来的思想和行为可以从当时社会找到史实来源,贾宝玉反叛孔孟之道,反对封建主义束缚,要求个性解放的思想,正是反映了当时新兴社会力量的反封建的早期民主启蒙思想。学生由此联想到明中叶后期“反正统”思想的李贽,他因叛逆思想和对个性、男女平等的追求被定为异端。明清时期小说的兴起,其中的“异”是受到这一时期以个性解放为核心的早期启蒙思想给予的精神营养。将小说中设置的典型人物和教科书里提到的人物相联系,借助小说深化对历史的认知。

(四)纵横构建,拓宽知识视野

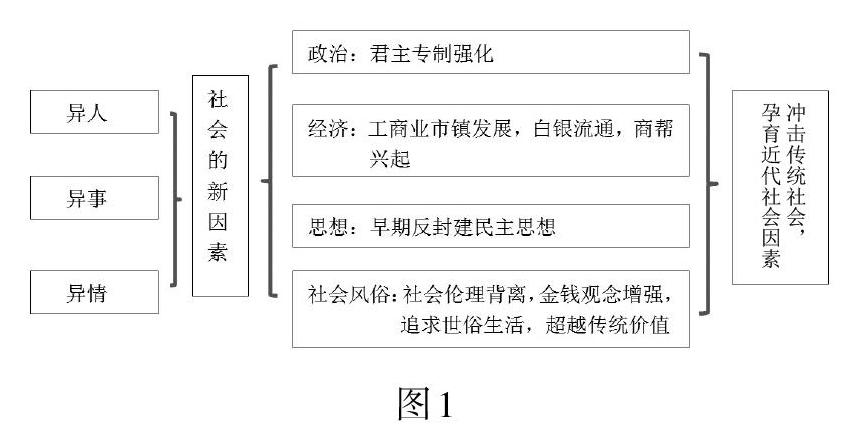

在教学中借助小说中有关市镇、白银流通、社会风俗和新思想的内容构建起明中后期社会变化的纵向流变。这些“异”形的人和事是传统农业社会的新因素,给中华文明增添了一道亮丽的光彩,同时也孕育着向近代社会迈进的内在动因,如图1所示。

历史不是孤立的,要进一步拓展学生的世界视野,增强历史的时空观念,构建明清时期与世界史的横向联系。在教学中让学生在《三言二拍》的材料中寻找用白银进行买卖的内容,认识白银在中国的普遍流通与新航路开辟、早期殖民扩张和资本主义世界市场形成的关系。将明清时期置于世界视域下,建立中国与世界的联系,培养学生从全球史的视角认识历史的意识。借助明清时期的小说,从新的视角对传统历史问题进行再解释,为学生认识明清史提供了新的途径,拓宽学生的视野,在深度学习中培养学生的高阶思维能力。

史料在解释中被赋予生命,历史在对史料的解释中被赋予魅力,学生的理解能力在历史解释中得以提升。在教学中我们打破固化思维的疆界,对明清小说中的“异”形世界进行探索,寻找史料解释的立足点,开启进一步理解历史的大门,获取历史认识的新知。正如马里奥·厄尔德海姆观察到的,“如果我们与异人异事交往,那么,我们就必须跨越疆界,我们必须改变自己。如果我们听从对于异人异事的恐惧,那么,我们就会加固我们的疆界”[2]15。

参考文献:

[1]何成刚.史料教学的理论与实践[M].北京:北京师范大学出版社,2015:32.

[2]莫宜佳.中国中短篇叙事文学史[M].韦凌,译.上海:华东师范大学出版社,2008.

[3]鲁迅.中国小说史略[M].周锡山,释评.上海:上海书店出版社,2015:17.

[4]胡应麟.少室山房笔丛[M].上海:上海书店出版社,2009:364-365.

[5]袁行霈,严文明.中华文明史(第四卷)[M].北京:北京大学出版社,2006:263.

[6]蒋大椿.史学探渊[M].长春:吉林教育出版社,1991:985-986.

[7]王学典.史学理念:略论中国文献学上的史料[M].重庆:重庆出版社,2001:26.

[8]梁启超.中国历史研究法:老清华讲义[M].长沙:湖南人民出版社,2010:50.

[9]林慈淑.歷史知识特质与历史教育方向[J].中学历史教学,2015(12):12.

[10]刘群.由“三言”、“二拍”看明代社会的新变[J].赤峰学院学报,2012(3):165.

[11]傅衣凌.明清社会经济史论文集[M].北京:人民出版社,1982:230.

[12]熊立扬,唐逸才.谈《红楼梦》反儒反封建的初步民主主义思想[J].黑龙江大学学报(哲学社会科学版),1975(3):65.