聚焦核心素养 重构教材内容

徐新峰

摘 要:核心素养是化学教学设计的灵魂性理念,统领着核心知识的选择、教学内容的组织、教学活动的串联以及评价标准的确立。教者根据教学需要对教材内容进行取舍、重组,创设教学情境、设计梯度问题、组织教学活动,让核心素养线、教学活动线、学生的认知逻辑线并行。

关键词:核心素养;重构教材;质量守恒定律

一、问题的提出

核心素养是学生在接受相应学段的教育过程中,逐步形成的适应个人终身发展和社会发展需要的必备品格和关键能力[1]。目前,初中化学没有明确提出相应核心素养,但王磊教授指出,化学核心素养是学生在初中化学课程和高中化学必修课程、选修课程的学习过程中逐步形成和发展的,其中的部分核心素养同样适用于初中化学,只是在于各学段核心素养的具体内涵和发展水平上有所差异而已[2]。

质量守恒定律是科学家们从定量角度对不同实验进行观察、分析、归纳、总结的基础上提出的理论,也是初中生研究化学反应从定性走向定量的开始。中国知网中的文献研究主要体现在通过实验探究来总结出质量守恒定律,将培育化学核心素养作为一条主線融入本课教学的文献较少。

二、基于核心素养培育与教材重构的教学结构设计

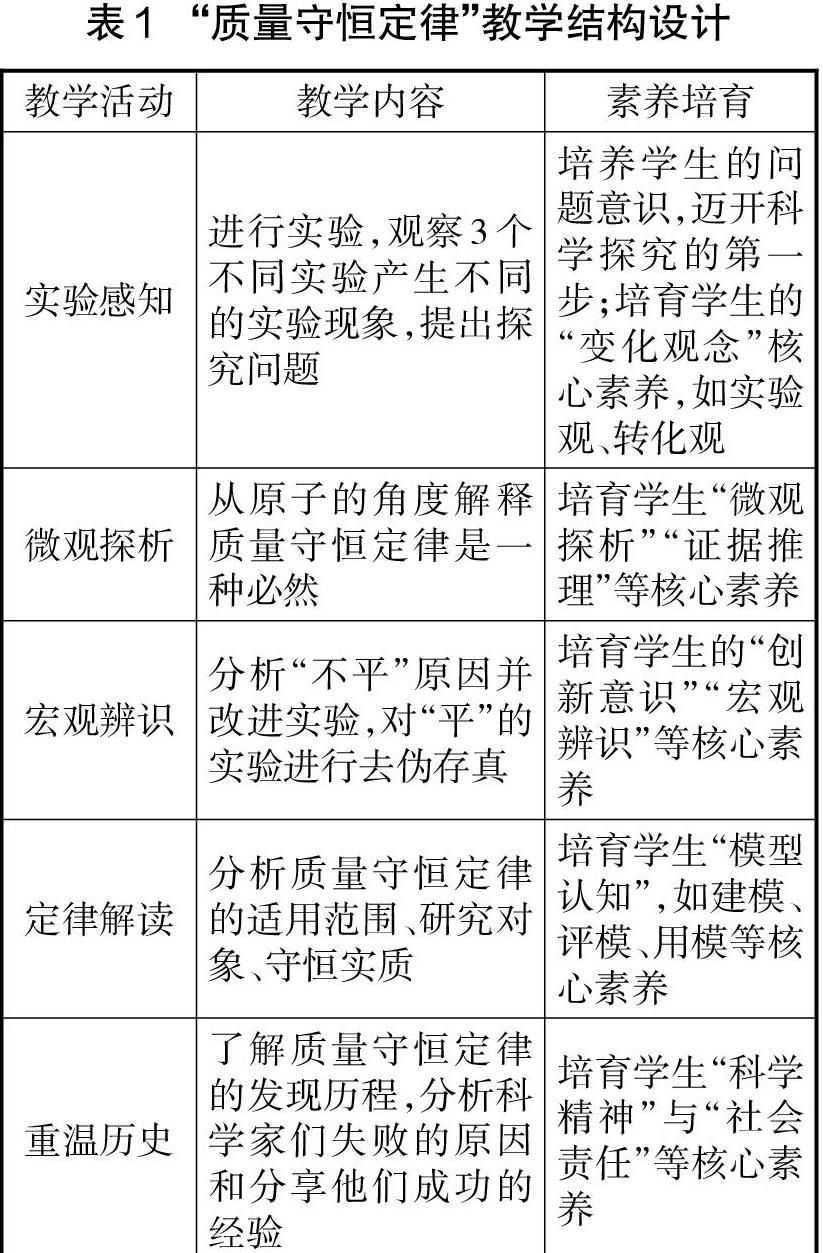

教者在教学设计时应意识到核心素养是化学教学设计的灵魂性理念,统领着核心知识的选择、教学内容的组织、教学活动的串联以及评价标准的确立。笔者对教材中的4个实验进行了取舍,改变了原呈现方式和用意,通过创设实验引发冲突,鼓励学生自主提出问题,借助小组讨论、合作探究、动手实验等多元形式,实现“宏微符”思维、定性与定量、实验创新、静止孤立与动态作用等化学思想、方法、认识方式的主动建构,依托具体教学活动,完成培育学生核心素养的目的(表1)。

表1 “质量守恒定律”教学结构设计

[教学活动 教学内容 素养培育 实验感知 进行实验,观察3个不同实验产生不同的实验现象,提出探究问题 培养学生的问题意识,迈开科学探究的第一步;培育学生的“变化观念”核心素养,如实验观、转化观 微观探析 从原子的角度解释质量守恒定律是一种必然 培育学生“微观探析”“证据推理”等核心素养 宏观辨识 分析“不平”原因并改进实验,对“平”的实验进行去伪存真 培育学生的“创新意识”“宏观辨识”等核心素养 定律解读 分析质量守恒定律的适用范围、研究对象、守恒实质 培育学生“模型认知”,如建模、评模、用模等核心素养 重温历史 了解质量守恒定律的发现历程,分析科学家们失败的原因和分享他们成功的经验 培育学生“科学精神”与“社会责任”等核心素养 ]

三、教学过程

(一)创设实验情境,引发探究问题

20世纪物理学家爱因斯坦认为科学研究活动起源于科学问题,科学家为了解决科学问题才进行科学探究的[3]。科学探究要在课堂中“落地生根”必须始于真实问题,在真实情境中培养学生的问题意识可直接指向探究素养的培育。

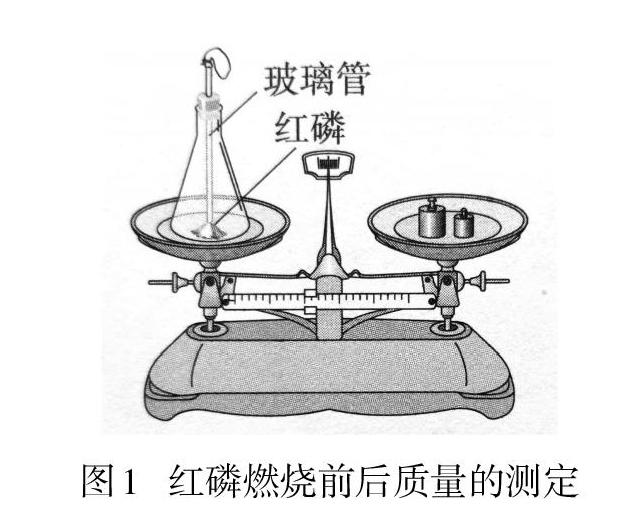

师:请观察演示实验(图1),看天平是否平衡。

生:锥形瓶内有大量白烟生成,气球先膨胀后缩小,天平仍平衡。

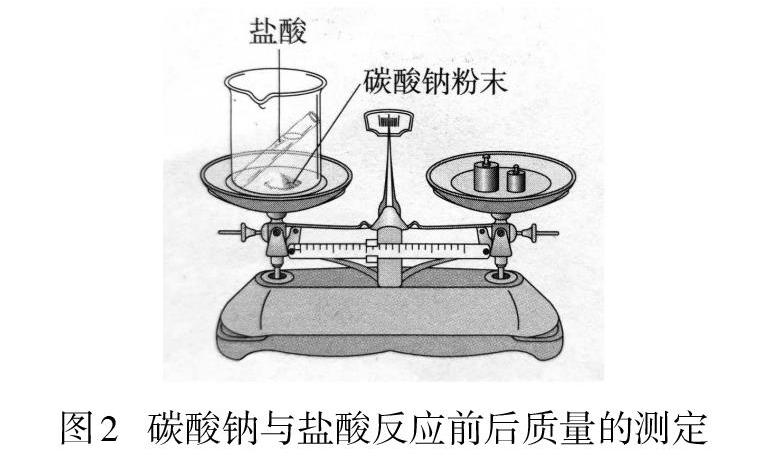

师:请各小组同学完成下列实验(如图2):

①取2~3匙碳酸钠粉末于烧杯中,取2/3小试管左右的稀盐酸,将其放在烧杯中一并称量。

②将小试管盐酸倒入烧杯中,使盐碱与碳酸钠反应,反应后烧杯和小试管再一起称量。

生:烧杯中有气泡产生,反应后称得的总质量变小了。

师:观看视频:比较镁条与燃烧后产物的质量变化。

生:有大量白烟在空气中产生,反应后称得的总质量变大了。

师:镁 + 氧气

生:那化学反应前后称得的物质总质量到底是怎样的大小关系呢?

设计意图:借助演示实验、学生实验、视频实验这3个实验为情境,产生3种不同结果。学生在认知冲突中产生探究欲望和问题意识,这种设计改变了传统的“教师提问题”形式。会提问题是学生提升“科学探究”素养的重要组成。上述教学过程体现“瘦身”理念,弃去“琐问”“碎问”,如:气球、沙子什么作用?整个过程直接指向学生“科学探究中的问题意识”和“物质的变化观”等核心素养的培育。

(二)借助微观探析,推理质量守恒

用微观分子、原子对宏观物质变化的现象进行分析是化学的最本质的思维方式。而从现象指向本质,则需要充分的证据,通过严谨的分析推理加以证实或证伪[4]。

师:化学反应前后称得的总质量到底是怎样的关系呢?以氢气在氧气中燃烧生成水的反应为例,请同学们来完善下列微观反应图(图3)。

生:举手,抢着上黑板来画(图4)。

师:从图4中,你有哪些发现?

生:每2个氢分子和1个氧分子结合成2个水分子。

生:反应前后,分子种类改变,原子的种类、数目、质量不变。

师:那反应前各分子的相对质量总和与反应后各分子相对质量总和是什么关系呢?

生:反应前的相对质量总和:1×2+1×2+16×2=36,反应后的相对质量总和:(1+1+16)×2=36,化学反应前后的物质总质量是相等的关系。

设计意图:以“微观理论”和“定量计算”为证据说明化学反应前后称得的物质总质量应相等。以问题为抓手,推动学生“静态思维”与“动态思维”相融合,从宏观到微观,再由微观走向宏观,经推理得出结论。借助定量计算反应前微观分子的相对质量总和等于反应后微观分子的相对质量总和,推理出宏观物质的反应前后总质量相等,运用这一策略突破了教学难点。

(三)进行宏观辨识,改变反应体系

由于化学反应中的微观粒子我们看不见摸不着,教学时我们往往运用相关的化学模型和多媒体进行模拟突破,这对于想象力和抽象思维较弱的初中生来说有一定的难度。而宏观物质是学生肉眼看得见的,在面对某些具体问题时可从宏观角度进行分析,来提升学生的“宏观辨识”素养。

师:在图2实验中,那为什么左盘上称得的质量变小了呢?

生:生成气体逸散到空气中去了,所以称得的质量变小了。

师:那怎样设计就可以让天平称量前后平衡呢?请同学们画出设计的草图。

师:选择若干“作品”呈现给大家(如图5、图6、图7)。

师:请各小组交流讨论,再选择1个方案完成实验。

……

生:用保鲜膜的实验比较难操作,操作不慎容易漏气。用分液漏斗和矿泉水瓶子容易操作,形成密闭容器。所以,选择后两个实验方案较好。

师:如何使视频中的反应后称得的质量与反应前称得的质量相等?

生:在密闭容器中反应,将反应前的氧气质量一并称重,反应前后的质量总和便相等了。

设计意图:从敞口体系走向密闭体系,从不平走向平,让学生意识到体系对装置设计的重要性。通过在密闭体系中选择不同仪器(用品)搭建成不同的装置催生了学生的创新这一高阶思维活动,考虑到此时学生还没有学过太多生成气体的反应,这里并没有对实验药品选择进行“开放”。学生从宏观的视角分析不平的原因即有气体生成或有气体参加反应,进而选择不同的仪器创建了密闭体系,整个教学过程流畅、生动,学生易于接受,培育了学生的“宏观辨识”与“创新意识”等核心素养。

(四)构建守恒模型,认识守恒实质

“模型认知”核心素养的内涵是:通过分析、推理等方法认识研究对象的本质特征、构成要素及其相互关系,才能建立模型;能运用模型解释化学现象,揭示现象的本质和规律[5]。可以看出模型认知包括建模、用模的进阶过程,一方面可以在实践基础上,经概括、归纳、综合提出模型,另一方面在理论模型的指导下,经演绎、分析,再到实践中加以应用[6]。

师:以第一个實验为例,请同学们列出反应前后包括哪些仪器和物质?再进行比较和删减,你得出什么结论?

生:表述。(整理成图8)

生:参加反应的红磷和氧气的质量总和等于生成的五氧化二磷的质量。

师:参加反应的各物质的质量总和等于生成的各物质的质量总和,即质量守恒定律。

师:解决下列问题。

判断:①1g冰受热熔化后变成1g水,该变化符合质量守恒定律。( )

②根据质量守恒定律, 1L氢气和1L氧气反应能生成2L水。( )

填空:③12g木炭在32g氧气中燃烧,恰好完全反应生成 g二氧化碳。

④12g木炭在40g氧气中燃烧,充分反应生成 g二氧化碳。

设计意图:以红磷的燃烧实验为研究对象,称的是整体实验用品的质量,引导学生对整个体系的仪器、药品进行逐一剖析,去伪存真,并作为证据推理得出“质量守恒定律”这一理论模型。守恒的实质是“质量”不是“体积”,同时是“参加反应的质量和生成的质量”,这是学生学习时易产生的“迷思概念”[7]。由于受到前3个实验称的是整个实验体系的质量这一“前知识”的干扰,图8中表现出来的罗列、比较、删减、归纳等推演过程是抽丝剥茧的认知过程,而此时建构起来的模型还是较“脆弱”的,为了加深学习进阶,用模型解决4个问题,以促进学生对守恒模型的深度认识。

(五)重温历史故事,体会科学精神

化学史中那些生动有趣的故事让我们跨越历史的时空看到化学家们的科学探究过程以及他们勇于探索、大胆创新、坚持实践等科学精神,既是唤起学生探索兴趣的好素材,也是培养学生科学素养的好途径。

师:1673年,英国化学家波义耳在一个容器中加热金属,结果发现反应后质量增加了。

生:这是一个敞口的容器,不是一个密闭的体系。

师:1740年,俄国化学家罗蒙诺索夫在密闭的玻璃瓶内煅烧金属后,不开启玻璃瓶称量,发现尽管经过煅烧成了灰烬,但是质量并没有变化。

1774年,拉瓦锡用精确的定量实验研究了氧化汞的分解和合成中各物质量的变化关系,他将45份质量的氧化汞加热分解,恰好得到41.5份质量的汞和3.5份质量的氧气。

又过了一百多年,精密仪器的出现才使得质量守恒定律确立在严谨的科学实验基础上。

生:实验装置、实验体系、精密仪器对科学研究非常重要。

生:质量守恒定律的发现是一个由浅入深、由表及里、由错误走向真理的曲折过程。

生:我们要学习科学家们勇于探索、不惧失败、敢于质疑、严谨求实的科学精神和态度。

设计意图:借助这段化学史,来培育学生的“科学精神与社会责任”等核心素养。波义耳的失误让学生意识到研究方法(装置、体系)的重要性,但这并没有阻碍罗蒙诺索夫、拉瓦锡等科学家们定量研究化学反应前后的质量关系,这正是学生们要学习的科学精神所在。

四、几点重构说明与思考

(一)跳出教材以实验为证据的束缚,而以微观理论为证据

教材安排了两个“平”的实验,再加上一句话“无数的实验”作为证据,推理出“质量守恒定律”,以此告诉学生:一个定律的得出是无数次实验所总结的,因此本节课设计的传统探究方式为:提出问题—猜想与假设—设计实验—进行实验—实验结论—交流与分析。虽然以实验为证据遵循了教材的意图,但笔者在以前的执教中发现以几个实验加上一句“无数的实验”作为证据进行推理,学生不太“信服”。为此,笔者以微观理论作为“化学反应前后各物质的质量总和是什么关系”的证据进行教学尝试,发现学生们易于接受。

(二)质量守恒发展史与学生认知逻辑的重构

原子学说是1803年由道尔顿提出来的,这个时间节点位于科学家提出质量守恒定律之后,也正因为质量守恒定律的发现为原子论的提出打下一定的基础。教材的编写也正体现了这一历史顺序:先用实验得出质量守恒定律之后,再用原子守恒来进行解释。笔者在本课设计时进行颠倒处理,考虑到学生已在前面学习过原子,故将原子相关理论作为证据推理出“质量守恒定律”,这符合学生的认知规律。基于人类认知逻辑关系,当学生已具有原子概念这一质量守恒定律的理论基石之后,建构质量守恒定律的重点,不应是再纠结于如何用实验准确称量,便可证明质量守恒定律的存在。

(三)化学史教学位序的重构

在本节课的设计中,常见的将化学史融入探究教学的处理方式有两种:一种是将化学史置于课堂教学开端,借助拉瓦锡的实验过程引出实验设计的核心是形成密闭体系[8];另一种则是将化学史融入提出问题、猜想与假设、证据收集、结论与应用等环节,让探究线与历史线并行[9]。而本課的设计是将化学史置于课堂教学的末端,处在探究教学环节之外,其意图是:将化学史作为培育核心素养“科学精神”的重要素材,用本节课所学知识正确分析与看待化学史中的败与成。

综上所述,教材是个例子,在培育学生核心素养的主旨下,教者根据教学需要对教材内容进行取舍、重组,创设教学情境、设计梯度问题、组织教学活动,让核心素养线、教学活动线、学生的认知逻辑线并行。

参考文献:

[1]余文森.从三维目标走向核心素养[J].华东师范大学学报(教育科学版),2016(1):11-13.

[2]王磊,黄丹青,陈启新.调整焦距更新视角——《普通高中化学课程标准(2017年版)》问题解析(上)[J].褔建教育,2018(11):27-29.

[3]夏建华,杨晶.基于学科核心素养的初中化学科学探究[J].化学教学,2017(5):46-51.

[4]陈翩,孙重阳.基于学科核心素养的初高中化学教学衔接策略[J].中学化学教学参考,2017(12):47-50.

[5]罗月旺.培育证据推理与模型认知素养的初中化学计算教学[J].化学教学,2018(7):51-54.

[6]陆军.化学教学中引领学生模型认知的思考与探索[J].化学教学,2017(9):19-23.

[7]林海云,吴新建,张贤金.基于认知逻辑的“质量守恒定律”教学分析[J]化学教育,2018,39(15):25-28.

[8]胡巢生.基于学科核心素养的初中化学教学设计[J].化学教学,2018(2):45-49.

[9]吴琼英.化学史融入探究教学的实践与反思[J].中学化学教学参考,2017(7):20-22.