基于“问题引领 任务驱动”的高三化学复习教学

华利平

摘 要:高三化学复习应该更加关注学生的学习需求,让课堂中问题的预设与生成成为学习的引领,把复习的知识点以问题的形式呈现在学生面前,让学生在探究问题、解决问题的过程中,构建知识网络,形成技能,发展思维。

关键词:问题;任务;化学复习;滴定曲线

一、问题的提出

综观目前的高三化学复习教学,虽然一直提倡以学生为主体的教学思想和理念,但在实际落实阶段,受制于教学容量、学生能力和学习环境,学生动手动脑动口的机会不多,课堂的主体依然是教师,教师依然是课堂的主宰与权威,依然是教师提出问题、解决问题的自言自语课堂,留给学生思考问题的时间很少,让学生提出问题的课堂更是少之又少。在问题剖析阶段,一些教师“只要有学生说出正确的结论,师生对话会戛然而止”。这样做最大的弊端就是无法获取学生分析问题的过程和解决问题的方法。班级其他同学亦不能从中得到有益的借鉴和启迪。螺旋形思维能力培养的上升通道没有建立,面对换了马甲的新问题,学生可能依然迷茫而不知解决问题之道。高三复习教学应该从新授课的如何“教”转化为如何“学”,应该更加关注学生的学习需求,暴露学生解决问题过程中使用的策略和方法,更有针对性的实施精准复习。让课堂中问题的预设与生成成为学习的引领,把复习的知识点以问题的形式呈现在学生面前,让学生在探究问题、解决问题的过程中,构建知识网络,形成技能,发展思维。基于教学要求,把课堂要解决的大问题分成几个小问题,落实任务化清单,根据最近发展区理论分成几个小任务,逐一突破和解决。问题的呈现考虑梯度和广度,让每个学生都有思考的基础和台阶,提升学生主动参与课堂学习的积极性。

二、教学过程

分析浙江省最近几次的化学选考试卷,与滴定曲线相关的试题时常出现。此类试题难度较大,学生解答起来比较吃力。作为复习课,如果只是简单地呈现原本的旧知识,效率不高,效果不好。浪费时间不说,还降低了学生对化学学科学习的积极性,无法促进学生的知识网络构建。基于此,课堂采用问题组的形式,以学生提出问题设置的切入点为主,教师合理补充完善为辅,形成问题串,最后呈现给所有同学,一起进行解答。既发挥了学生积极参与课堂学习的积极性,又能适当提升课堂容量。对于最后阶段的复习而言,课堂上既拓展了思维的宽度,又看到自身与其他同学的不足和差距,激发学生的上进愿望,提高了学生的积极性。

图象是滴定曲线类试题常用的一个呈现形式,课堂上以图象中常见的点、线、面作为载体,要求学生按照不同切入点提出可能试题中会设置的问题,因为切口比较小,学生容易找到。从点到线再到面,是一步步提升的过程,知识实现螺旋形上升,对学生的能力要求一步步提高,通过以问题为主线来创设真实、生动的学习情景和多种形式的探究活动,引领学生主动思考,实现知识的理解、具体观念的形成及学科思想的建构之间的有效转化。

任务一:真题呈现,直指考点

师:展示最近几次有关滴定曲线的选考试题,分析选择项设置过程中考查的核心知识点,剖析难点。

师:(过渡)听说大家做此类题时总是很迷茫,对的少错的多,问题出在哪里呢?

生:就我本人来说主要是什么时候要用守恒定律,什么时候只要用水解知识不清楚。

生:我经常能排除两个,另外两个就是不确定。

师:为什么会出现这样的情况呢?我想主要是我们面对试题时只顾着做题了,想得太少了,反思得太少。只有我们刨根问底地分析試题,才能庖丁解牛,游刃有余。

师:今天要不我们换一种学习方式,我们试着站在出题者的角度,通过全班同学的努力,试着去设置一些问题,汇总后形成几个跟滴定曲线相关的选择题,然后把它解决,看看会不会有新的收获。

【设计意图】创设一种和谐的课堂氛围,拉近与学生的距离。通过展示最近几次化学选考中有关滴定曲线的试题,让学生明确课堂复习内容,在轻松的氛围中让学生及时检索新授课中有关滴定曲线的相关知识,为后面的自主提出问题做好铺垫工作。

任务二:自命试题,积极参与

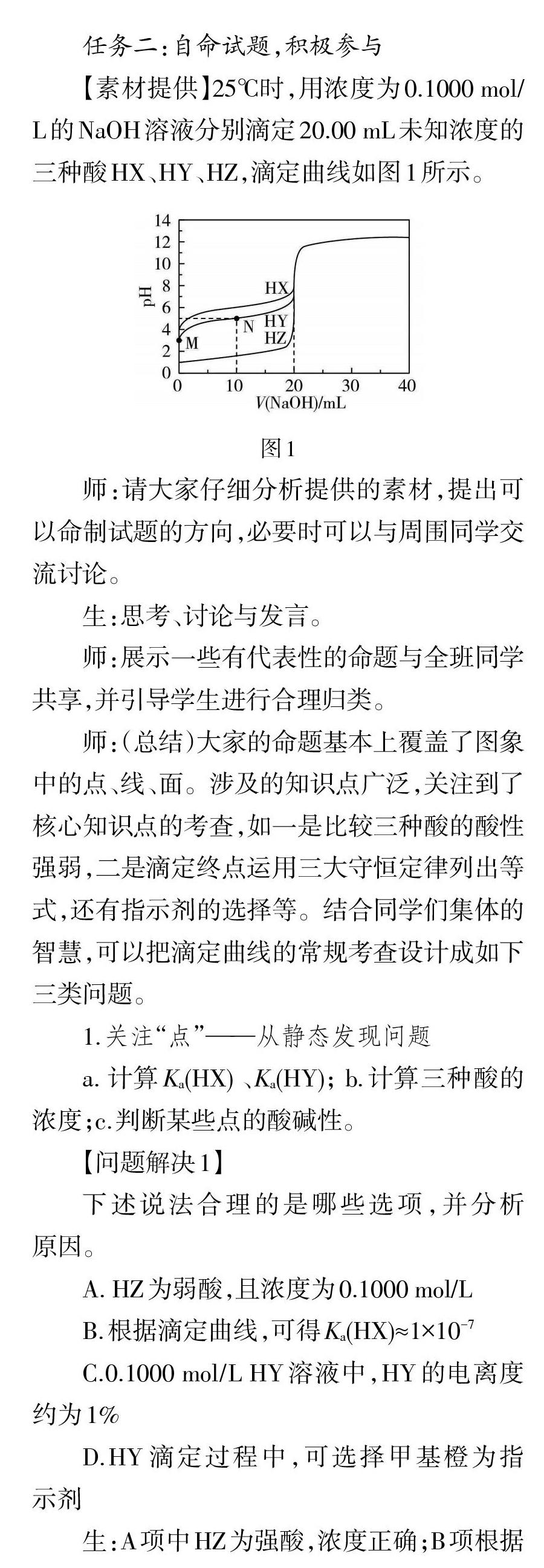

【素材提供】25℃时,用浓度为0.1000 mol/L的NaOH溶液分别滴定20.00 mL未知浓度的三种酸HX、HY、HZ,滴定曲线如图1所示。

师:请大家仔细分析提供的素材,提出可以命制试题的方向,必要时可以与周围同学交流讨论。

生:思考、讨论与发言。

师:展示一些有代表性的命题与全班同学共享,并引导学生进行合理归类。

师:(总结)大家的命题基本上覆盖了图象中的点、线、面。涉及的知识点广泛,关注到了核心知识点的考查,如一是比较三种酸的酸性强弱,二是滴定终点运用三大守恒定律列出等式,还有指示剂的选择等。结合同学们集体的智慧,可以把滴定曲线的常规考查设计成如下三类问题。

1.关注“点”——从静态发现问题

a. 计算Ka(HX) 、Ka(HY); b.计算三种酸的浓度;c.判断某些点的酸碱性。

【问题解决1】

下述说法合理的是哪些选项,并分析原因。

A. HZ为弱酸,且浓度为0.1000 mol/L

B.根据滴定曲线,可得Ka(HX)≈1×10-7

C.0.1000 mol/L HY溶液中,HY的电离度约为1%

D.HY滴定过程中,可选择甲基橙为指示剂

生:A项中HZ为强酸,浓度正确;B项根据起点可得Ka(HX)≈1×10-7;同理C项也正确;D项中HY滴定终点溶液显碱性,故应选择酚酞为指示剂。

2.关注“线”——从曲线变化趋势中发现问题

a.曲线变化引起的微粒浓度变化;b. 曲线变化时对水电离的影响;c.曲线变化时一些不变的量。

【问题解决2】

下述说法合理的是哪些选项,不合理的请纠正。

A. N点溶液中水的电离程度比纯水大

B.随着NaOH的加入,[c(Y-)c(HY)]一直不断增大

C.从M 到 N点间一直存在:c(Y-)>c(Na+)>c(H+)>c(OH-)

D.滴定过程中,c(HX)与c(X-)之和始终保持不变

师:适当进行方法引导,如A可以从结果(溶液酸碱性)找原因,并总结得出微粒→变化→程度→结果的分析方式,B可以用不变量Ka将问题简化,并由B、D总结:要善于在变化中发现不变的量,将复杂问题进行转化。

3.关注“面”——用对比的方法发现问题

a.三种酸溶液酸性强弱的比较;b.滴定终点酸碱性的比较。

【问题解决3】

下述说法合理的是哪些选项。

A.相同温度下同浓度酸溶液的导电性:HZ B.比较HY、HZ达到滴定终点时溶液中的离子总数:HY C.将HX、HY溶液等体积混合,用NaOH滴定至HX恰好完全反应时:c(X-)>c(Y-)>c(OH-)>c(H+) D.VNaOH=15mL时,溶液中三种阴离子浓度大小分别是:c(Z-)>c(Y-)>c(X-) 【设计意图】一般来说,“知识为本”视角下的教学设计着眼于具体知识的解析,往往过于重视知识和技能这些有形的、显性的目标范畴,不利于学生方法性、观念性这些高层次目标的实现。建构主义学习理论认为,学习是学生主动地将原有经验和新信息进行对比、分析、批判、选择和重建知识结构的过程,是观念(概念)的发展或改变,而不是新信息的简单积累。滴定过程中的微粒变化复杂,学生要有很强的微粒观、守恒观和变化观(变化观念与平衡思想),才能根据新授课中滴定曲线突变的过程,对其原因和本质问题有更深刻的认识。本环节通过学生自主命制三个选择题,从点、线、面三个方面全方位地对滴定曲线试题中的相关问题进行了再梳理,通过教师的指导,学生获得了解决这类试题的一般方法和解题思路,实现知识网络化的构建,形成了模型认知结构的提升和发展,从而促进学生析图能力的提升。 任务三:关注细节,拓展命题 师:让我们把目光重新回到原图,还有什么新发现?三条曲线的斜率有何不同? 生:上面两条曲线相似:一开始pH变化幅度较大,而到N点附近却又相对较小。但为什么会这样无法理解。 师:也就是说:在N点附近,多加或少加NaOH,pH几乎不变,即此时溶液中酸碱反应不明显。 师:教师演示实验,用pH传感器呈现在0.10mol/L的碳酸钠和碳酸氢钠溶液中滴加0.10mol/L的盐酸和氢氧化钠溶液时,刚开始pH变化不大,后阶段变化幅度明显增大。 师:(过渡)这个实验呈现的就是我们日常在说的缓冲溶液。如我们人体血液中就存在着碳酸和碳酸氢根的缓冲溶液。缓冲的原理是什么呢?我们从理论角度推导一下。 现有1L浓度均为0.5mol/L的 HY、NaY 混合溶液,已知Ka(HY)=1×10-5。 (1)混合溶液pH约为多少? (2)向其中通入0.1molHCl气体(溶液体积变化忽略),估算平衡后溶液的pH(lg1.5 ≈ 0.18)。 (3)若将原溶液稀释为10L,分析溶液pH的变化情况。 生:忽略HY电离与Y-水解,HY与Y-浓度几乎相等,故(1)pH约5。 生:通入0.1molHCl,HY与Y-浓度分别变为0.6mol/L和0.4mol/L,代入Ka重新计算pH约为4.82。 生:若将原溶液稀释为10L,HY与Y-浓度几乎相等,故pH几乎不变。 师:若对等pH 的HCl、NaCl 混合溶液中进行(2)(3)操作,结果又会怎样呢? 生:(2)操作后pH变成约为1;(3)操作后pH变成约为6。 师:通过对比,弱酸(碱)和弱酸(碱)盐组成的混合溶液对外界酸碱的缓冲的作用显而易见,而强碱(酸)和强碱(酸)盐组成的混合溶液对外界酸碱的缓冲的作用几乎没有,所以我们也可以直接根据滴定曲线中的缓冲有否,缓冲程度的大小来判断弱电解质的相对强弱。 【设计意图】滴定曲线内涵丰富,切入点多,对学生的考查要求高,要求学生有较强的读图、析图、识图能力。课堂上设计一些有别于学生已经熟悉的问题,创设合理的情景,通过适当的活动促进学习的发生。让学生自行梳理学过的知识之间的关系,既能从宏观上注重變化过程,又能从微观上分析离子的来源和归处。合理搭配支架,进行知识的正迁移。本环节中,重在对滴定曲线图的再理解,通过不同酸碱滴定过程中曲线的变化趋势不同,发现曲线变化不一致背后存在的化学问题。在此过程中,关注学生提出问题探究问题的意识,培养学生依据现象和数据,结合所学的知识进行分析的能力。实现认识的提升。 三、教学反思 本节复习课以解决滴定曲线类问题为主要线索,具体分解为三个小任务,任务一主要通过真题呈现让学生熟悉高考常考知识点,任务二主要让学生模仿高考题,结合自己学习过程中储备的知识,命制相关选项,形成问题链,任务三主要关注曲线类试题中的冷知识点。问题是思维的起点,是证据意识培养的阶梯和载体,基于学生提出的问题,组合、设计出连贯的、逐步递进的问题教学序列,让学生对某特定问题的思考和认知不断丰富、精致和深入。通过学生为解决问题不断寻找、收集所需证据的体验,使学生掌握了解决问题的方法和策略,形成解决问题的模型,提升以后学习过程中解决问题的能力。课堂从学生现有的基础知识作为教学设计的基本出发点,高三学生已经基本掌握了守恒观、微粒观和观察图象获取相关信息的能力,但是学生的知识没有细化,对问题的认识可能不全面、不到位。课堂上引导学生将已有知识运用到新情景问题的解决中,如滴定过程中变化的是什么?不变的是什么?不同曲线变化趋势背后的实质是什么?等等。充分相信学生,从学生中来的问题,交给学生自己解决,充分落实以生为本的课堂教学理念。