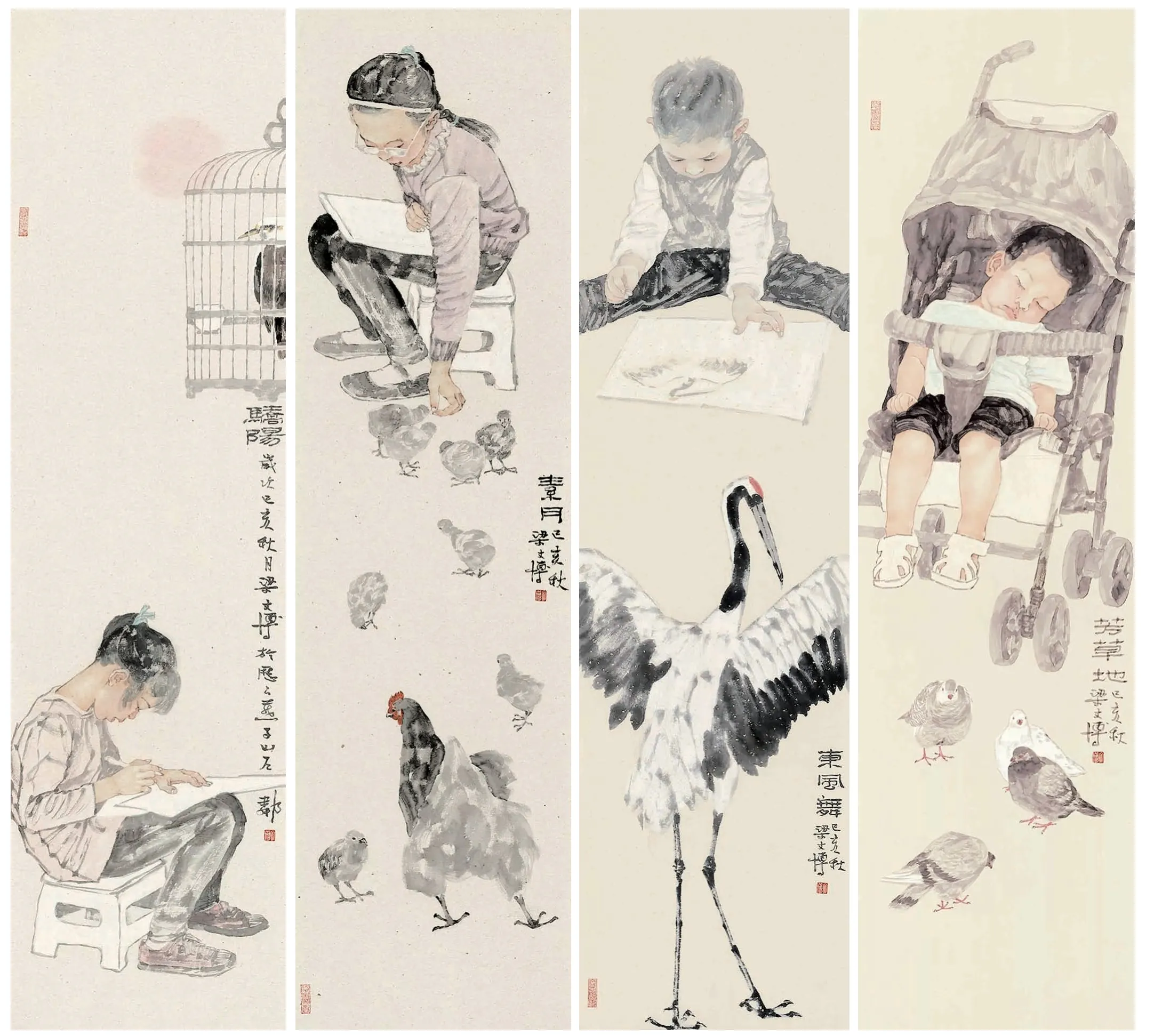

写生的意义

梁文博

写生,是中国传统绘画的重要组成部分,从中国美术史来看,留存下来的经典作品大都与写生有着直接或间接的关系。如果没有写生,张择端的《清明上河图》不可能刻画得入木三分且生动鲜活;如果没有写生,我们看王希孟的《千里江山图》也不可能有卧游五岳、身临其境的感觉。

当然,写生是很辛苦的,未有此经历者很难解其中之甘苦滋味。据说,当年吴冠中先生在黄山写生,观其前方的山岚云海,站立着感觉云层太高,坐下来就看不到了,只有躬着腰观察写生正好,只可惜置身山的斜坡又无法支起画架。正无奈时,夫人一旁说道:“我在前石跪着,先生把画板放置我背上,写生正好。”尽管吴先生心疼夫人受苦,但在夫人的执意坚持下艰难地画了两个多小时。待作品完成,吴先生扶起夫人,抚摸着老伴麻木红肿的双膝,老泪纵横。多少年来,此故事成为美术界一段动人佳话,流传至今。据说吴冠中先生始终把这幅写生作品悬挂于居室厅堂,被认为是他最具代表的作品之一。可见,一件好的写生作品多么得之不易。记得有一次,偶然看到著名油画家杨松林先生手背上有块深深的冻疮裂痕,问起原因,他说是在雪地里写生冻的,并说画起画来什么都忘了。可见,艺术前辈们为了艺术“忘乎所以”“苦中有乐”的执着精神永远值得我们晚辈深深地敬重和学习,在中国当代美术史上也应该留下可歌可泣的一笔。

油画写生要求表现现场感。此时此地,此情此景,不可重复。画家马奈描绘同一个草垛,早晨、中午、傍晚都不一样。但中国画的写生却不是这样,画家需要对客观景物“外师造化”,然后“中得心源”地主观“变通”一下,转化成一种浓淡枯湿、松紧虚实的笔墨关系。学习中国画有一套完整的程式规律和方法,对于初涉中国画领域的人来说,写生之前先临摹一些古代的经典作品,掌握一点传统画法是很有必要的。我们叫“得法”或“不得法”。在写生中的传统技法如何消化,对待传统笔墨的理解程度,明眼人自然看得明白。当然,在目前中西文化交汇的大背景下,“创新”旗帜鲜明者不在少数,但观其作品总有一种“夹生饭”的感觉,缺少东方绘画审美中的韵味。当然,我没有抵触“创新”的意思。创新永远是艺术发展的动力,这是毫无疑问的,关键是如何创新。

这里就有个学习中国画先入为主的问题。一类是从西画基础入手,用西画的观察方法和手法画中国画;一类是从中国画的基础入门,在深入体会、理解中国画造型方法和规律后,吸收西画的观察方法。二者所呈现的画面是不一样的。李可染先生正是在深厚的传统笔墨的基础上结合西方的“光感”“明暗”观察方法,创出一条当代山水画的新路子,对近代中国画的对景写生影响深远;黄宾虹先生晚年受到西方印象派中点彩法的启发,开创出一套点墨山水法;张大千先生则受西方泼彩画的影响,创造出泼墨泼彩浑然一体、气象万千的山水画法。以上诸位大家的创新之路,很值得我们深入学习和研究。然而,用西画的观察方法来写生中国画所产生的问题是显而易见的,像外国人画中国画那样,有一种把“龙井茶”泡在可口可乐里喝的滋味,可能也不错,但无法与以上大家同日而语。

中国画写生最怕用一种成熟的画法去套“写生”,胸中有现成的一套,区区小景不在话下,不是画写生,而是“秀”写生,耍弄自己成熟的把戏。其表现效果也许不错,观一两幅尚可,但看多了就会发现问题。比如用那套画法来套泰山、黄山、华山都一样,看不出什么区别,体现不出山的“性格”。这正是我们传统绘画里最忌的:画得太顺、太滑、太甜,画品自然不会太高。

与写生相比,写意更主观、更精炼,形神兼备可谓更高境界。而仅仅把写生画得几分生动,几分具体,并非就达到了写意。齐白石先生说得好:“如果写生只重其形,或写意专言其神,都各有偏颇。”他强调:可以“写生而后写意”,以求“形神俱见,非偶然可得”。就像我们看石涛的画,既像写生又不像写生。

中国古代画论里有“目识心记”的命题,强调的是一个默写能力的问题。由具体写生转化为主观的“胸中丘壑”“胸有成竹”,这应该是对写和默写的升华。可以说,写意昭示着另一种境界,另一种高度。李可染早年的写生那么精彩,他自己却一直耿耿于怀,不满足,要挣脱出来,走向他心里向往的另一种高度。我理解老先生是在追求一种境界,一种状态,明心见性,更朴素,更单纯,更凝练,这种追求永远没有止境。“意在笔先者,定则也;趣在法外者,化机也”。我特别欣赏郑板桥的这句名言,因为他触及了艺术的根本,也应该是我们写生的意义吧。

《童年时光》梁文博