“互联网+教育”的学习空间观:联通与融合

李爽 鲍婷婷 王双

[摘 要] “互联网+教育”引发了教育范式的结构性变革,传统学习空间已难以承载和支撑新的教育教学理念与模式,学习空间的变革势在必行。文章首先对学习空间术语的由来及其内涵进行梳理,并回顾了教育发展史中学习空间以及相应教学范式的演变过程。之后,文章分析了新学习空间观产生的动因,提出“互联网+教育”的新学习空间观,指出新学习空间建立在物质、社会和精神三元辩证的空间认识论基础上,学习空间与教学活动是辩证统一的关系,并分析和讨论了新学习空间在物质、社会和精神三层空间中都呈现出联通与融合的特征。文章最后基于新学习空间观的三层空间维度对当下具有新学习空间特征的教学创新进行梳理与归纳。期望文章为认识和推进“互联网+教育”学习空间变革提供依据。

[关键词] 互联网+教育; 学习空间; 空间观; 三元辩证空间认识论; 空间生产; 融合; 联通; 以人为本

[中图分类号] G434 [文献标志码] A

一、引 言

学习空间是教与学发生的载体与支撑。“互联网+”时代,随着各国教育改革进程的推进,传统学习空间逐渐变为新理念引领下教学创新与变革的束缚,人们开始反思传统学习空间能否承载当前和未来教与学的创新。与此同时,移动技术、物联网、沉浸式技术、人工智能等技术的发展为学习空间的拓展和创新提供了有力的技术支撑。在此背景下,重构学习空间成为全球教育改革的重要议题。美国新媒体联盟发布的《地平线报告》,自2015年起连续5年预测学习空间的设计与重构是教育改革的趋势。新学习空间的设计评估也日益引起人们的关注。美国高校教育信息化协会学习促进项目设计开发的“学习空间评估体系”[1]和英国联合信息系统委员会开发的《学习空间指南》[2]都为新学习空间设计与评估提供了框架与方法。今年,2019 DECIGNS全球教育空间设计者大会在上海召開,国内外知名教育空间设计师、管理者和研究者汇聚一堂,探讨新教育空间的设计与发展。

学习空间重构也是我国“互联网+教育”变革的热点之一,智慧课堂、未来教室、未来学校等新型学习空间形态的探索都是空间创新与重构的有益尝试。这些探索推动着人们学习空间观的转变。学习空间观是支撑学习空间进行系统重构、顺应“互联网+教育”变革趋势的认识论基础。为此,本文将对“互联网+教育”学习空间观进行探索,以期为学习空间的重构提供依据。

二、学习空间的内涵与教学范式的转变

(一)空间与学习空间的内涵

空间最初的含义是指物理学、几何学、地理学意义上物质层面的空间概念,坐标、位置、距离等构成空间的基本范式[3]。《柯林斯英汉双解大词典》对“Space”的释义包括“空白区域”“用于特定目的的场所”“太空”“宽敞的地方”等多种不同的解释。同时,空间是与时间相对的一种物质客观存在形式,两者密不可分。

“Learning Space”概念出现于20世纪60年代[4]。早期学习空间的研究主要是对勒温(Kurt Lewin)场动力理论的回应。勒温认为,“为了理解或预测行为,就必须把人及其环境看作是一种相互依存因素的集合”[5],这些依存因素的整体被定义为“场”。使用“学习空间”指代学习场所,是在20世纪90年代之后[6]。在这之前,受“以教师为中心”教学理念的影响,人们通常以“教室”来指代学习场所。随着教育理念的转变和技术的发展,学习空间常用来指代体现“以学生为中心”的教学理念和现代学习理论的学习场所[7-8]。除了将学习空间定义为学习场所,也有研究者将其定义为学习活动依存的场域[9]。两种定义体现两种不同的空间观。前者关注空间的物质属性,后者受法国思想家布尔迪厄场域理论的影响,关注空间的社会属性。不同的学习空间塑造不同的教与学行为[2],学习空间的变迁往往伴随着学习范式的演变[10]。

(二)学习空间的演变

1. 原始社会的学习空间

原始社会的学习空间是知识生产的空间。原始社会的学习发生在“田野”,学习活动夹杂在生活情境中,学习的内容通常为生存技能与生活能力的训练,如狩猎、食物采集、工具制造等[9],学习者通过观摩、实操、沿用等方式进行学习,学习空间与生活空间处于同构、共生的状态,人们没有意识要将学习空间归置为某种异质状态的空间样式[11]。

2. 古代社会的学习空间

古代社会的学习空间是知识传播的空间。随着社会生产力的提高,社会分工逐渐明显,学习活动也开始脱离生产活动,学习空间与生活空间出现较大的边界,逐渐发展为相对独立的系统,主要表现在场所相对固定,可长期服务于学习活动的开展,以私塾、书院为代表。但是,学习空间的设计主要服务于某种学习活动的开展,而未考虑多种学习活动的特点:如中国的“辟雍”这一教室建筑,只体现出其作为礼制场所所需要的教化功能[9]。古代社会的学习内容主要包括讲学、藏书、祭祀等,具有浓厚的家族或宗教色彩,只发生在少数群体中,而教学方式通常以教师讲授为主。

3. 现代社会的学习空间

现代社会的学习空间虽然是知识传播的空间,但传播的速度大大提升。工业革命时期,为满足工业生产对人才培养的需求,学校形态的学习空间出现,学习空间也开始转向标准化与统一化,知识的传播不再是个体层面的自主活动,而属于集体层面的教育活动,班级授课制成为典型的教学组织形式。学习目标与学习内容由权威者掌控,学习者的话语权被剥夺,标准化的“样板间”使得快速培养大量社会所需人才成为可能。随着多媒体计算机、电子书包、交互式电子白板等技术的发展,教室的空间布局和功能进一步得到拓展,知识的传播速率大大提升,传播方式不断丰富,教学方式开始由以“教”为中心的讲授逐步转向以“学”为中心的探究式学习、协作学习。

4. 网络时代的学习空间

网络时代的学习空间加速了知识生产与传播的过程,以开放互联为显著特征,典型的教学实践如MOOC、SPOC、cMOOC、在线学习社区等。网络虚拟学习空间促进了知识的生产与传播同时发生,人类的经验可以不必符号化就直接分享和传播,越来越多的非知识精英阶层通过网络分享了大量经验和智慧。知识不再只是书本中的原理性知识,而可以广泛地理解为信息、经验、理解、技能、价值观、态度等;每个人都可以成为知识的创造者与传播者,更强调学生的自主学习、个性化学习、探究式学习、协作学习等;学习者是学习内容的创造者,而不是在被动式、灌输式学习中成为学习内容的消费者[9]。虚拟学习空间与物理学习空间相结合给学习空间带来了新场景。学习者可借助计算机、平板电脑、智能手机等工具,自主确定学习进程、选择课程内容、诊断学习效果,从而实现个性化、自适应的学习。学习空间也由现代标准化的“学习工厂”回归到了重视学习者风格的个性化学习空间,有利于学习者学会学习和实践创新,同时,有助于泛在学习、终身学习的实现。

5. 智能时代的学习空间

智能时代的学习空间以数据为驱动,进而感知学习场景、识别学习者特征,并提供个性化学习服务。许亚峰等人提出,智能学习空间包括基础支撑层、智能技术层和智能服务层三层架构[12]。黄荣怀等人提出,智慧学习环境包含学习空间、信息技术和教学法三个构成维度[13]。智能学习空间包括智能化物理学习空间与智能化虚拟学习空间。智慧教室就是一种智能化物理学习空间。此外,基于虚拟现实技术创造的仿真情境与实体学习空间融合,构成了一种新型的复合学习空间——虚拟现实学习空间[14],包括虚拟实验室、虚拟博物馆、虚实混合学习环境等,其教学方式以情境体验、模拟训练、游戏化学习为代表,以自主学习、问题解决、协同知识构建等为主要学习方式。同时,学习者可以在智能虚拟教师、智能学伴的协助下开展泛在学习与个性化学习[15]。

三、“互联网+教育”的新学习空间觀

(一)新学习空间观产生的动因

1. 技术发展变革

互联网时代各种新技术的快速发展不断刷新人们对学习空间物质属性的认知,是学习空间拓展、创造与重塑强有力的技术驱动。潘云鹤院士指出,人类的空间已经从物理空间和社会空间拓展到三维空间,即物理空间、信息空间与社会空间[16]。而在教育情境中,一方面,各种虚拟空间已成为教育教学的重要空间构成;另一方面,各类学习空间之间不再相互孤立,通信技术与交互技术的发展促进了各类学习空间的联通与转换。这些虚拟学习空间既包括各种在线学习平台和个人虚拟学习空间,也包括虚拟现实、增强现实等技术创造的各种模拟真实世界的交互式认知情境。

2. 知识观转变

传统知识观将知识看作是客观的、抽象的、静态的、普适性的,是对人类生产活动长期的经验与成果提炼与精加工而形成的人类智慧的结晶。这种知识观对近现代教育体系和学习观产生了深远影响。随着网络时代的到来,生产者的生产经验与成果不必经过其他人群的加工与传播就可以快速地在网络中分享。人们对知识的认识开始发生变化。联合国教科文组织指出,知识可以被广泛地理解为通过学习获得的信息、理解、技能、价值观和态度[17]。在此背景下,陈丽等人提出回归论知识观,指出在“互联网+”时代,知识从传统的精加工的符号化信息向全部人类智慧回归,知识生产主体从少数知识分子转变为全人类,知识具有海量、综合性、动态生成、境域化、生产即传播、强进化力等特征[18]。知识观的转变是推动学习空间转变的内在动因。传统学校教育空间和教室已经难以承载新知识观下的学习活动,新的学习空间需要支撑学生联通和建构广泛知识空间中的知识,以及知识的创造。

3. 育人目标转变

社会的发展和进步对人才不断提出新的要求,体现在育人目标的转变。工业时代,教育强调对基础知识和基本技能的掌握;信息时代,教育则强调以信息技能与综合素养的数字公民培养为核心[19]。美国联邦教育部于2007年制定《21世纪技能框架》,将学习与创新技能、生活与职业技能、信息媒体与技术技能等能力作为21世纪关键技能[20]。2016年,我国发布《中国学生发展核心素养总体框架》,以培养包括文化基础、自主发展、社会参与三大素养的“全面发展的人”为核心 [21]。综上所述,育人目标正在从基本知识和技能向高阶思维、关键能力、核心素养和人的全面发展转变,传统的以知识传递为中心的学习空间难以支撑新育人目标的实现,变革势在必行。

(二)新学习空间观

空间观是指采用空间范畴认识和思考周围世界,使用空间架构来描述和表达观点[5],具备科学的空间观是理解教育现象和活动的前提。新学习空间观是在新技术环境下,建立在回归知识观基础上,从新时期人才培养需求出发,对“互联网+”时代学习空间本质、构成和特征的重新反思。

1. 三元辩证的空间认识论

人类最初对空间的认识更关注空间的物质属性。哲学家亚里士多德把空间看作是一种容纳物体的容器,空间作为一种客观存在,物理性是其本质属性[8]。之后,莱布尼兹、康德等人则开始将空间概念去实体化,前者将空间看作是数学上的共有关系,后者将空间看作是一种先验性的东西[22]。齐美尔洞察到空间在社会交往中被赋予了意义,开启了对空间进行社会学研究的先河[9]。20世纪中期,社会科学领域启动的“空间转向”为认识人类社会生产活动所处的空间概念赋予了更丰富的内涵,空间被看作是物质性、社会性和精神性的统一体,强调社会生产活动的物质空间与社会关系和秩序、个体主观感知与体验的辩证统一[3]。列斐伏尔在其社会空间生产理论中指出,空间是由空间实践、空间的表征与表征的空间三个层次构成的辩证统一,分别对应空间的物质、社会和精神属性[3]。这种三元辩证的空间观是对将空间看作是物质和精神二元对立的空间认识论的发展。

三元辩证的空间认识论是新学习空间观的认识论基础。对学习空间的认识,也需要同时从物质、社会和精神三个属性来进行。物质空间是教与学活动的载体、场所与物质条件;社会空间是教与学活动开展所依赖并不断生成的社会关系与秩序的空间;精神空间是个体在物质空间和社会空间中通过实际学习体验和整体感受所主观构建生成的自我反思和对话空间。三层空间相互依存并相互作用。学习空间并不是静止的、僵化的、刻板的、非辩证的,而是动态的、生成的、灵活的、辩证的。

2. 学习空间与教学活动的辩证统一

海德格尔认为,空间既不是客观的也不是主观的,而是在人类个体的行为中被发现和建构的[22]。列斐伏尔论述了在社会生产活动中空间与人类生产行为之间的辩证关系[23],提出空间生产隐含了空间中的生产与生产的空间两层含义,指出空间与空间中的生产活动并不是相互独立、彼此分离的关系,而是相互依存和相互作用的辩证统一关系。一方面,空间生产活动造就了社会空间,为建构新社会空间奠定了物质基础;另一方面,社会空间的生产及其变化又深刻影响空间中的生产,包括物質性构成的空间重置与重组,也包括社会关系和观念意识的改变与形成。学习空间作为一种特殊的社会生产空间,它与空间中的教学活动同样存在这样的辩证统一关系。一方面,学习空间承载、支撑和服务于教学活动,作为教学要素参与教与学活动的开展,影响着教学的结构、方式、过程与结果;另一方面,教与学活动本身也在不断造就学习空间,为学习空间的发展、演变与重构奠定基础。

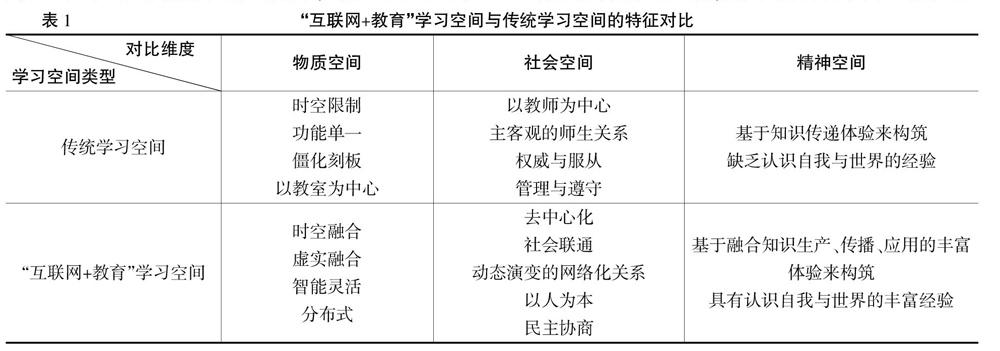

3. 学习空间的联通与融合

随着“互联网+教育”变革的深入,一方面,技术的发展在推动学习空间物质形态的发展和演变;另一方面,新教育理念推动着人们对教学中社会关系、教学秩序、学习体验的反思与变革,这两股力量相互作用,从而推动着学习空间结构性的变革与重构,呈现出一种后现代化的转向,与传统学习空间相比,在物质、社会和精神三个空间层面体现出联通与融合的显著特征,见表1。

(1)虚实融合、时空融合的分布式智能环境

哈维在其社会空间理论中指出,随着社会生活加速与科技进步,会出现时空修复与时空压缩的现象。时空压缩是在科技的支撑下,社会空间的距离日益缩小,社会时间的花费也逐渐缩小;时空修复是指社会时间可以创造新的社会空间,而社会空间形态的改变也会为发展赢得更多社会时间[24]。在“互联网+教育”这场技术驱动的系统变革中,学习时空同样出现了时空压缩与时空修复的现象[25],以教室为中心的学习空间格局逐渐消解,学习空间的物质形态呈现出分布式、时空融合、虚实融合、智能灵活的特征。

互联网技术、移动技术、物联网技术、沉浸式技术、大数据、云计算、情境感知等技术的教育应用,将分布在不同地区的真实世界的物理空间、学校教育空间和个人学习空间便捷地联通起来,创造出可以支持学生灵活获取知识、讨论协作、体验探究、建构和创造的虚拟学习空间,并根据教学和学习的需求实现了这些多元的分布式空间的无缝连接、灵活构建与有机融合,推动了学习空间物质形态的转变。空间的联通与融合,有效支持了原本物理性分散的各类学习经验和资源的汇聚与连接,缩短了知识建构与应用、知识生产与传播、知识创造与演化的空间距离,减少了时间花费。对于新型的学习空间物理形态而言,数据成为空间进行有效联通与有机融合以服务教学的基础,也是提升时空拓展后教与学效率和效果的基础。正是在各类空间数据联通、汇聚与加工的基础上,“互联网+”时代的学习空间才能实现智能灵活的联通与重组,更好地服务于以人为本、开放民主、动态生成的教学关系、教学秩序与教学活动。

(2)社会联通、以人为本的教学关系与秩序

根据社会空间生产理论,空间中弥漫着社会关系,空间生产不仅需要社会关系和秩序的支撑,而且同时也在生产社会关系和秩序[3]。物理学习空间的拓展、分布与智能联通支撑并推进学习社会空间的转变。多元空间在联通的同时,也丰富了学生获得知识的渠道,将分布在不同时空中的知识联通起来,教师作为知识权威的角色被消解,学生根据学习需求与分布在各类学习空间中的知识生产者或传播者建立动态联系,他们既可能是专业人员、管理者或其他学习者,也可能是智能代理,这些与学习问题相关的人群或智能代理与学习者共同形成一个不断动态演变的知识网络,而教师只是其中一个网络节点。

传统学习空间中师生的主客观认知关系、权威与服从关系、传播与接受关系,在新学习空间中转变为一种社会联通、去中心化、多元文化、民主开放、动态变化的社会关系网络。新社会关系网络中,逐渐形成并建立起一种以人为本、共享、平等、互惠、开放、民主、协商的秩序与文化,规则与机制理解和关照人性化需求、尊重每个个体的需求和差异、服务于每个个体的全面发展。在新的学习社会空间中,教学活动体现了与互联网思维相一致的人本思维、关系思维、开放思维、生成性思维[26]。学习经常以一种主动的自组织的形式开展,且从个体学习转变为一种群体学习、社会建构或协同创造。

(3)融合知识生产、传播、应用体验的精神空间

学习也是知识的加工与生产活动,学习空间应能够支撑学生在知识加工与生产活动中更好地认识世界和自我,建构学生认知自我和世界的精神空间。然而,现代学校教育追求以知识为中心的教育教学效率,大多数学习空间主要服务于知识的传播,将知识与知识生产空间进行人为地剥离。学生在这种去情境化、单调的学习活动和学习空间中难以获得丰富的认知体验和情感体验,总是以一种离场的状态来认识和建构抽象的知识,难以在学习活动中体验知识的生产过程与生产空间,进而难以构建丰富的精神空间。

“互联网+”时代,学习空间在新教育理念的引领下、在技术的赋能下,能够支撑和承载更加丰富的学习体验,突破时空局限,联通真实世界的各种自然与社会空间,创造虚拟认知与生产空间,为学生构建出一个可以根据学习需求自由伸缩延展、动态演变、情境化的学习体验空间。学生在这样的学习空间中获得了知识生产的在场体验和直接经验,能够体验融合知识传播、知识建构、知识应用、知识生产与创造、知识发展演进的丰富活动,帮助学生发现和建构各类知识生产活动中的空间,获得更多促进自我反思与对话的经验,构建认知自我与世界以及情感依存的更丰富的精神空间。

四、新学习空间支撑下的教学创新

基于新学习空间观对当前不断涌现的具有新学习空间特征的教学创新进行审视,发现各种创新的学习空间分别在物质空间、社会空间和体验空间上呈现出联通与融合的特征。

(一)新物质空间支撑下的教学创新

被互联网时代技术赋能的新型物质学习空间突破了时空对教与学的束缚,推动教学在一种可被灵活压缩延展、虚实融合的教学时空中进行要素重组和流程再造,从而形成一系列教学创新模式,如翻转课堂教学、基于虚拟实验室的科学探究教学、在线研讨式教学、基于线上互动工具与移动终端设备的高效互动式课堂教学、整合增强现实技术的自然交互游戏式教学[27]、支持异地师生实时音视频互动的一对一辅导或小班直播教学等。

此外,以大数据为支撑的物质空间,可以更加智能灵活地实现空间布局与重构,支撑多种学习模式的开展。智能灵活的学习空间不仅能够自动记录学习过程,智能测评和分析学习成果,支持教师高效精准教学,促进学习者有效学习[28],而且可以感知學习情境,智能联通和融合多元虚实学习空间与资源,给学生带来沉浸式学习体验,帮助学生构筑与丰富学习经验;并根据多模态数据和过程性数据识别学生特征与学习风格,向学生推荐个性化学习内容、学习路径、资源工具等。

(二)新社会空间支撑下的教学创新

具有互联网思维特征的社会学习空间促进了各类社会教育资源的联通、汇聚与整合,涌现出一系列通过空间联通融合、优化配置教育资源、创新教学组织与服务模式、变革教学关系与学习方式的教学创新。例如:北京四中网校构建基于直播课堂的双师模式,让四中网校教师与当地教师分别负责授课与辅导,有效地解决贫困地区师资薄弱的问题;北京师范大学未来教育高精尖创新中心的“智慧学伴”双师系统,汇聚北京地区优秀师资,基于学习智能诊断,向学生推荐辅导教师,提供个性化实时在线辅导[28];松鼠AI利用AI智能教师与在线真人教师协同并进,为学习者提供个性化、精准的学习路径与辅导;北京师范大学远程教育研究中心开设了国内第一门cMOOC课程,采用联通主义学习模式,基于主题式的教育热点问题推动多角色学习者之间联通、共享、讨论与社会建构,突出体现了新学习社会空间的特征。

(三)新体验空间支撑下的教学创新

第三类教学创新突出表现为通过给学生提供情境化的、在场的、社会性的学习体验促进学生构筑认识世界和自我的丰富精神空间,是一种新体验空间支撑下的教学创新。STEM/STEAM教育、创客教育、项目式学习、现象教学、场景式教学等都是这类创新的代表,以知识发现、建构与创造为主,要么整合了真实的自然或社会空间,要么是配置融合了各种认知和创造工具且以问题为中心的探究空间。这些体验空间都试图呈现真实世界的丰富性与复杂性,隐含了多种原始形态的知识。学生以问题或任务驱动,在问题解决和任务实施的过程中与空间发生互动,发现和建构知识,应用和创造知识,通过对话与反思,建构起能够深入认识自我与世界的精神空间。

五、结 语

“互联网+教育”的系统变革需要新教育和学习空间的支撑,学习空间的重构势在必行。然而,空间重构需要先进科学的空间观引导,否则将可能只是在技术赋能下对空间的表面改造或在空间变革中失去方向。本文在社会空间理论基础上对“互联网+教育”学习空间观进行探索,提出新时期学习空间观应建立在三元辩证的空间认识论基础上,学习空间与教学活动正如空间与空间中的生产一样具有辩证统一关系,新时期的学习空间在物质、社会和精神三层空间建构中都体现出联通与融合的特征,表现为时空、虚拟与现实、人与技术、社会关系、文化、知识生产与传播、学习体验等多方面的联通与融合。学习空间的变革支撑并推动了教育与社会的联通与融合,支撑了学生成长与发展的新型学习生态环境逐渐形成。未来需要更多的对新学习空间理论与设计的研究,以及基于新学习空间的教学探索。

[参考文献]

[1] EDUCAUSE.Learning space rating system[EB/OL].[2019-11-20].https://www.educause.edu/eli/initiatives/learning-space-rating-system.

[2] JISC.Learning space[EB/OL].[2019-11-18].https://www.jisc.ac.uk/guides/learning-spaces.

[3] 付强,辛晓玲.空间社会学视域下的学校教学空间生产[J].山东社会科学,2019(4):74-79.

[4] 杜威.学校与社会:明日之学校[M].赵祥麟,任钟印,吴志宏,译.北京:人民教育出版社,1994:261-263.

[5] LEWIN K. Field theory in social science[M].New York:Harper and Brother Publishers,1951:239-240.

[6] 许亚锋,尹晗,张际平.学习空间:概念内涵、研究现状与实践进展[J].现代远程教育研究,2015(3):82-94,112.

[7] 崔璐.“课堂革命”与学习空间管理变革[J].教育探索,2018(5):10-15.

[8] 胡化凯,林祯祺.亚里士多德对时间和空间的认识[J].力学与实践,2006(5):92-94.

[9] 潘泽泉.当代社会学理论的社会空间转向[J].江苏社会科学,2009(1):27-33.

[10] 沈书生.学习空间的变迁与学习范式的转型[J].电化教育研究,2018(8):59-63.

[11] 程波.教室空间的教育意蕴考察——基于知识转型的视角[D].桂林:广西师范大学,2013.

[12] 许亚锋,陈卫东,李锦昌.论空间范式的变迁:从教学空间到学习空间[J].电化教育研究,2015,36(11):20-25,32.

[13] 黄荣怀,周伟,杜静,孙飞鹏,王欢欢,曾海军,刘德建.面向智能教育的三个基本计算问题[J].开放教育研究,2019,25(5):11-22.

[14] 孙志伟,李小平,张琳,姜丽萍,毛旭.虚拟现实技术下的学习空间扩展研究[J].电化教育研究,2019,40(7):76-83.

[15] 賀相春,郭绍青,张进良,李泽林.智能化学习空间(学习空间V4.0)与学校教育变革——网络学习空间内涵与学校教育发展研究之六[J].电化教育研究,2017,38(7):38-42,50.

[16] 潘云鹤.人工智能2.0与教育的发展[J].中国远程教育,2018(5):5-8.

[17] 联合国教科文组织.反思教育:向“全球共同利益”的理念转变?[M].北京:教育科学出版社,2017.

[18] 陈丽,逯行,郑勤华.“互联网+教育”的知识观:知识回归与知识进化[J].中国远程教育,2019(7):10-18,92.

[19] 黄荣怀,刘德建,刘晓琳,徐晶晶.互联网促进教育变革的基本格局[J].中国电化教育2017(1):7-16.

[20] 张淑萍,范国睿.以数字故事促进学生21世纪技能发展——基于对芬兰“数字故事”研究的分析[J].开放教育研究,2015(6):53-61.

[21] 核心素养研究课题组.中国学生发展核心素养[J].中国教育学刊,2016(10):1-3.

[22] 孙福万.远程教育的空间观——从人类学的观点看[J].现代教育技术,2005(2):25-28.

[23] LEFEBVRE H. La production de l'espace[M].Paris:Anthropos,2000.

[24] 王晓磊.社会空间论[M].北京:中国社会科学出版社,2014:104-120.

[25] 赵瑞军,陈向东.空间转向中的场所感:面向未来的学习空间研究新视角[J].远程教育杂志,2019,37(5):95-103.

[26] 张广君.“互联网+教学”的融合与超越[J].教育研究,2016,37(6):12-14.

[27] 蔡苏,杨阳,常珺婷,朱高侠.自然交互环境训练自闭症儿童动作和认知能力——增强现实(AR)在K-12教育的实证案例之八[J].中小学信息技术教育,2018(Z2):150-152.

[28] 陈玲,余胜泉,杨丹.个性化教育公共服务模式的新探索——“双师服务”实施路径探究[J].中国电化教育,2017(7):2-8.