江西金溪与鄂东南传统民居建筑比较研究

饶 卓 群

(武汉大学城市设计学院,湖北 武汉 430070)

1 两地民居概况

金溪县位于江西抚州,县内共有45座保存较为完整的古村落,上万栋明清古建筑,虽然在百年时间里,随着村子的衰败,很多古建筑都遭受了不同程度的损坏,但仍有许多较为完好地保留了下来。这些古建筑是江西明清传统建筑的缩影,从这些古建筑中我们可以了解到金溪明清建筑的传统工艺与形制,以及其在百年历史变迁过程中展现出的赣中地区传统民居的辉煌。

元末明初,“江西填湖广”运动促使大量江西移民来到湖北,产生了赣鄂两地居住文化的交融,江西文化在很大程度上影响了鄂东南的民居形制。所以鄂东南地区的民居与江西的民居在总体形态布局上有很多相似之处,但又因为地理环境不同,移民过程中的变迁,以及和原本的楚地文化融合等原因,产生了差异。

相较于金溪保存完好的民居建筑,鄂东南保留完好的传统民居较少,因此本文将鄂东南地区的民居作为整体与金溪民居相比较,从二者异同中可以感受出不同地域的历史经历和文化内涵会对民居建筑产生怎样的影响。

2 特征归纳

2.1 平面格局

金溪民居为典型的江西天井式民居,江西民居中普遍将天井作为中心来组织建筑的平面布局。由于江西民居以木构架承重,容易失火,而当时玻璃未被广泛使用,为了防火和防盗,建筑在外墙上很少开大窗,主要的采光通风都要通过天井。同时民居外墙采用防火的马头墙,外墙要高于屋檐,屋顶向内倾斜,依赖天井进行排水。金溪天井进深一般与厢间同宽或略小,宽度一般与厅堂同宽,而一些民居两侧厢房会再设小天井。

唐代《营缮令》中要求,“庶人所造堂舍,不得过三间四架”,而在明正统后,“令稍变通,房屋架多而间少者,不在禁限”,民宅规制只限面宽,进深则更灵活一些。受此制度影响,金溪民居平面格局面宽上为一明两暗三开间,进深方向则多为两堂一天井或三堂两天井式(见图1)。民居明间尺寸通常在4 m左右,厢间通常在1.5 m~2.5 m之间,且厢房均向厅堂开门,民居檐高则通常在4 m~5 m之间。因为礼制文化对金溪的影响非常深,金溪民居平面格局形式非常稳定,呈现严谨规整的矩形平面,即使随着家族的发展,对建筑空间有了更大需求,也依然只在进深上加为两进、三进,部分做出二层阁楼,面阔方向上却始终保持三开间的格局,不会加设横屋或进行组合。

鄂东南民居延续了天井的建造形式,一组天井院作为一个模块,同样以天井为中心,天井前后为厅堂,厅堂及天井两侧均有厢房,围绕天井的廊道将厅堂与厢房串联起来。天井两侧厢房的另一端也设有小天井,也就是虎眼天井,以提高民居内各个房间的通风和采光,厢房通常向天井方向开门。中间的天井加上两侧虎眼天井,也就是鄂东南最典型的“五间两进三天井”形式(见图2)。

鄂东南民居平面格局与金溪相差较大,更大的民居也通常不在“天井院”的模块上增加开间或进深,而是将“天井院”的基本形式进行组合。其组合方式没有特定的规制,既有横向也有纵向,往往是根据居民的实际情况自行组合。鄂东南民居多设两层,上层作为阁楼,用以堆放杂物或粮食,通常不设楼梯,而是利用木梯上下楼。

2.2 结构构件

金溪民居的结构通常以穿斗式木构架承重,砖墙只作为围护。木构架中两个横向的槫之间称为“一步架”。穿斗式构架的做法是常将部分柱子缩短骑在穿梁上,两根落地柱子之间有一根不落地,称两穿一落地,偶尔也有三穿一落地。金溪步架较小,常见者约600 mm~800 mm,柱子半径在200 mm~300 mm之间。

柱子分为两部分,柱础和柱身。柱础也多有上下两个部分,上面圆形截面,下面八边形截面,较晚期的民居则多简单的方形柱础。柱子之间为梁枋,其上立柱作为承重结构的为梁,不立柱不作为承重结构的则为枋。明代时多为弯形的月梁,形似冬瓜,而到清代则发展为简单的平梁,梁枋下及穿枋挑出部位常有装饰(见图3)。

而鄂东南民居则为砖木混合体系,局部框架结构,辅以山墙承重。一些规模较大的民居内部开间分隔则采用承重的梁柱,其中厅堂的正贴多采用抬梁式结构,分隔厅堂与厢房的边贴则多采用穿斗式结构,但规模较小的民居明次间之间很多只采用墙面分隔及承重,不出现穿斗式木构架。

鄂东南地区柱子也分为柱础柱身两部分,但柱础形式简单很多,多为单调的圆形或者方形,有说法是圆柱的民居建成时间要更早些,当地有说法称方柱为清代民居而圆柱为明代民居。柱子之间梁枋也为简单的平梁,挑出部位也有装饰(见图4)。

2.3 细部

金溪民居墙面主要采用青灰色的烧结砖,俗称“青砖”,墙脚则多使用加工过的条石板,表面较为光滑。清水墙堆砌非常规整,色彩也和谐统一,因此立面给人以整洁素雅感。立面分为三段,石板墙裙位于最底部,上面数层眠砌砌块,再往上的墙面则一层为眠砌法一层为空斗砌法,也就是俗称“一眠一斗式”空心墙(见图5)。

金溪民居的细部装饰也比较多。室内的梁架、家具和窗格扇上为木雕,一些富裕人家的民居可能有天花藻井,其木雕装饰十分精美;在门楼和门罩檐上,常有精美的砖雕;外墙的小窗和石质柱础上为石雕,尤其是柱础上的石雕,技艺也十分精湛。民居中雕饰以简单的几何纹样居多,但动植物、器具等装饰题材也常常可见,展现了金溪精湛的“三雕”工艺(见图6)。

鄂东南的民居给人粗犷之感,其墙面也多为清水砖墙,但烧制技术远不如金溪,颜色显得斑驳,使立面看起来有些杂乱,不似金溪的简洁朴素。且因为鄂东南民居多依靠山墙承重,因此不能采用空斗砌法,其砌法多为顺砌。墙脚一般也为红砂岩石或青石制成的条石板,但其表面打磨比较粗糙,不如金溪的石板光滑,展现了石材的自然肌理。有的建筑甚至没有用石板做墙脚,墙体从上到下始终采用单一的顺砌砌法(见图7)。

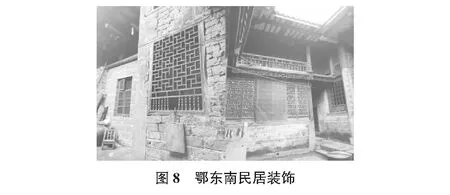

鄂东南的装饰多为木雕,集中在檐下和窗扇。在屋檐下出挑的梁枋处,常装饰有曲面的拱轩,二楼的栏杆和窗扇也会有雕花装饰,但多为简单的几何图案,少见复杂的装饰(见图8)。

2.4 特征对比

通过归纳和对比金溪与鄂东南两地民居的特征,可以看出二者有一定的相似性,例如天井都是建筑的核心要素,平面布局规整对称,结构以穿斗式、抬梁式为主,立面多做清水砖墙等等。但也可以明显感受到民居形制在移民过程中发生的改变。

金溪民居更为严谨规整,形态上方正统一,少有变化,房屋以三开间为主,规格单一;而鄂东南地区多采用天井院的模式进行组合,组织方式多样,既有横向也有竖向,因此出现了横堂屋、横屋等从厝型的空间。金溪在结构上基本以木构架承重,很少出现山墙承重;而鄂东南地区则为砖木混合体系,山墙面往往不设梁柱结构,而是直接以山墙承接梁、檩。金溪在细部做工上较之鄂东南精细许多,立面材料和做工更为考究,装饰更为复杂;鄂东南整体风格都显得较为雄浑朴素。

3 原因探究

在对两地历史文化发展和地理环境进行梳理后,分析出两地民居特征异同原因大致有四点:

其一,鄂东南地区最早为楚地文化,但从唐代起,两湖地区经过多次战乱,尤其是元末明初的连年战祸,导致湖北百姓死伤惨重,大量建筑也被破坏。之后的“江西填湖广”移民运动,湖北地区移民人口达到1/2以上。江西人民的迁移,在湖北重建家园,将赣文化带到了湖北,因此两地民居有很多相似之处,鄂东南的民居受到了江西民居的很多影响。

其二,抚州古为临川,是著名的才子之乡,出过王安石、汤显祖、曾巩、晏殊等多位历史文化名人。金溪也是著名的象山故里、心学之乡,自南宋以来,文化积淀深厚,礼教影响深远,礼制约束更大,因此金溪的民居形态非常严谨规整,少有变化。

其三,鄂东南地区多为移民,而其中不少人从商,这些人背井离乡而来,定居后又往往常年在外跑商,所以更强调宗族思想,以团结族人。相比起金溪,兄弟成家后常分开另造新居,鄂东南地区更偏向于聚族而居,同时因为经商发家,积累了财富,几户亲近的家族成员常会选择建造大屋,共同聚居。而大屋的单体规模更大,穿斗式木结构难以满足承重需要,因此多采用混合式承重结构。

其四,在漫长的移民过程中,许多传统的技艺在不断遗失,很多原有的工艺程序和形制讲究都不复存在。同时移民对人力、财力都有很大的耗损,且无法确定能安定此处,因此鄂东南民居的建造往往简化,不像金溪的民居精雕细琢。

4 结语

本文通过实地调研与大量文献阅读,主要选取两地具有普遍代表性的民居,总结两地民居的普遍特征,并进行分析对比,理清二者特征的异同,发现两地民居具有一脉相承的相似性,但又由于地域环境、文化历史、移民变迁等原因,产生了诸多差异。两地民居的关联与变化,反映了江西—湖北人口流动过程中文化的传承与变迁以及不同地域环境对建筑发展的影响。