山西省玉米茎基腐病抗性鉴定及动态分析

孟广军,王建明,张作刚,畅引东,贺 冰,胡春艳,郝晓娟,董海龙,姚宏亮,郑戈文,曹改萍

(1.山西农业大学农学院,山西太谷030801;2.山西农业大学,山西太谷030801;3.山西省农业种子总站,山西太原030001)

玉米是山西省主要的粮食作物之一。2018 年山西省玉米种植面积为180.68 万hm2,占全省粮食种植面积的1/2 以上[1],被誉为高产之王、饲料之王和农产品加工原料之王。因此,玉米在生产、生活中占据重要地位。近年来,各玉米产区茎基腐病呈逐年加重的发生趋势,在玉米生产上已成为继玉米大、小斑病和丝黑穗病后又一重要病害[2]。该病是一种世界性土传病害,土壤因素被看做是玉米茎基腐病侵染的核心[3],其主要通过自然孔口、人为或昆虫造成的伤口及植株的根系侵入组织[4]。一般年份,茎基腐病发病率为18%,发病严重的地区,其发病率为49%[5]。由此病害导致的产量损失一般在20%左右,严重的减产50%左右[6]。

针对玉米茎基腐病,研究人员对其病原和侵染机制做了大量研究。目前,我国玉米茎基腐病的主要病原为镰孢菌(Fusarium)、腐霉菌(Pythium)以及镰孢菌和腐霉菌三大类[7]。咸洪泉等[8]研究指出,茎基腐病的初侵染源主要是在病土及病残体内越冬的卵孢子、带菌的玉米种子、田间土壤和病残体。祁永红等[9]对病原侵染组织后植株的细胞结构进行观察,结果表明,镰孢菌主要分布在韧皮部,而腐霉菌主要分布在导管,寄主细胞出现明显的质壁分离现象。吴之涛等[10]研究指出,镰孢菌为玉米优势病原菌之一,北方种植区以禾谷镰孢菌为主,南方种植区以轮枝镰孢菌为主。还有一些研究证明,玉米禾谷镰孢菌先侵染根部,然后沿着内部结构扩展,直到侵染茎基部,甚至扩展到整株,为此将整个玉米茎基腐病的侵染过程分为发病前期、根系显症期、病害快速上升期和植株地上部显症期4 个阶段[3,7,11-12]。王琳娟等[13]对山西省近7 a 玉米上大斑病、穗腐病、丝黑穗病、茎基腐病4 种常见病害的不同类型材料的抗性结构和平均抗性级别的变化动态进行了分析,结果表明,在特早熟类型中,抗茎基腐病材料严重缺乏,茎基腐的发病率呈轻—重—轻的变化动态。而主要针对玉米中相同类型材料的抗病结构、抗病动态趋势以及动态变化幅度研究较少。

本研究拟基于2011—2018 年通过根埋法获得的山西省玉米材料茎基腐病田间抗性鉴定结果,对各种类型玉米材料的抗性结构、抗病动态趋势以及动态变化幅度进行了全面系统分析,以期为山西省抗病育种和病害的综合防治提供理论依据,从而为山西省玉米的高产稳产提供技术支撑。

1 材料和方法

1.1 试验材料

供试玉米由山西省农业种子总站提供。2011—2018 年共鉴定了1 480 份材料,其中,特早熟(S 系列)176 份、早熟(M 系列)364 份、中晚熟(L 系列)696 份、复播(F 系列)244 份。

供试菌种为禾谷镰孢菌(Fusarium graminearum),由山西农业大学农学院植物病理重点实验室提供。菌种鉴定基于BOOTH 的镰孢菌分类系统[14]。

1.2 抗性鉴定试验

1.2.1 材料播种 在山西农业大学农学院农作站抗病性鉴定病圃进行。每一类型材料为一区组。每个材料种双行,行长450 cm,行距40 cm,株距25 cm,不同材料的行间距60 cm。播种日期为每年的5 月1 日前后。

1.2.2 菌种准备 禾谷镰孢菌株转接到PDA 平板进行活化。随后将活化的菌种转接到灭菌的玉米粒培养基,并放入25 ℃培养箱进行大量扩繁,以供大田接种用。

1.2.3 田间接种 采用根埋法,在玉米大喇叭口期至抽雄期进行接种。

1.3 测定项目及方法

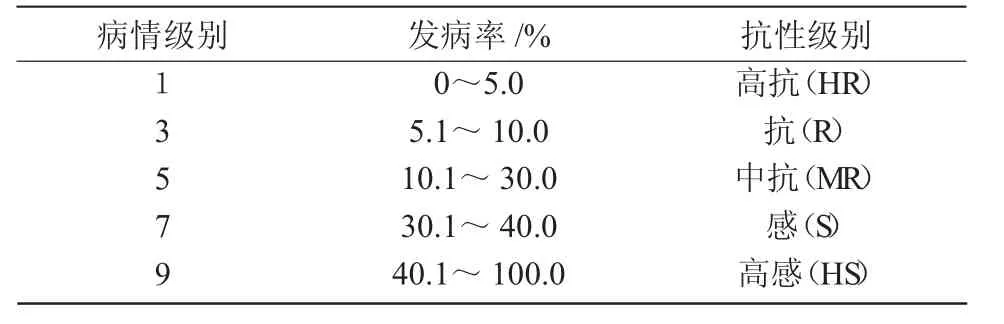

在玉米乳熟期,每个材料选50 株,测定茎基腐病的发病率,确定相应的抗性级别(表1)。将5 种抗性类型在8 a 所有品种及不同类型品种中所占百分比制作成饼状图,以了解其抗性组成和比例。用每年每个类型平均发病率值与每年整体材料平均发病率值的比值来表示不同年份相同类型的发病比率变化动态。将5 种抗性类型在不同类型品种中所占百分比制作成折线图,以了解其动态变化。

表1 玉米茎基腐病抗性评价标准

2 结果与分析

2.1 玉米材料对茎基腐病的抗性结构分析

2.1.1 全部玉米材料对茎基腐病的抗性结构 从图1 可以看出,在2011—2018 年鉴定1 480 份玉米材料中,中抗和高抗材料占比较大,分别为30.5%和28.1%;抗材料占比最小(11.5%);而感病和高感材料占比分别为12.6%和17.3%。说明在全部材料中,抗性以上的材料比感病的材料较多,其中,抗性以上的材料占全部材料的70.1%,其余都为易感病材料,占比为29.9%。

2.1.2 特早熟玉米材料对茎基腐病的抗性结构在2011—2018 年共鉴定了176 份特早熟材料,占8 a全部材料的11.9%。由图2 可知,在特早熟材料中,中抗材料占比最大,为34.7%;抗材料占比最小(10.8%);高抗材料占比为13.0%;而感病和高感材料占比分别为14.8%和26.7%。在8 a 鉴定的特早熟材料当中,抗玉米茎基腐病的材料多于感病的材料,抗玉米茎基腐病的材料占所有特早熟材料的58.5%,其余都为易感病材料,仅占41.5%。

2.1.3 早熟玉米材料对茎基腐病的抗性结构 在2011—2018 年共鉴定了364 份早熟玉米材料,占8 a 全部材料的24.6%。从图3 可以看出,高抗材料在早熟材料中占比最大,为43.7%;中抗材料次之(27.5%);抗材料占比为9.9%;而感病和高感材料占比分别为10.6%和8.3%。在8 a 鉴定的早熟材料中,抗玉米茎基腐病的材料多于感病的材料,抗玉米茎基腐病的材料占所有早熟材料的81.1%,其余都为易感病材料,仅占18.9%。

2.1.4 中晚熟玉米材料对茎基腐病的抗性结构在2011—2018 年共鉴定了696 份中晚熟玉米材料,占8 a 全部材料的47.0%。从图4 可以看出,高抗材料在中晚熟材料中占比最大,为29.2%;中抗材料占比为28.4%;抗材料占比为12.8%;而感病和高感材料占比为分别为12.6%和17.0%。在8 a 鉴定的中晚熟材料中,抗玉米茎基腐病的材料多于感病的材料,抗玉米茎基腐病的材料占所有中晚熟材料的70.4%,其余都为易感病材料,仅占29.6%。

2.1.5 复播玉米材料对茎基腐病的抗性结构 在2011—2018 年共鉴定了244 份复播玉米材料,占8 a全部材料的16.5%。由图5 可知,中抗材料在复播材料中占比最大,为37.3%;抗材料占比最小,为11.1%;高抗材料占比为12.7%;而感病和高感材料占比分别为13.9%和25.0%。在8 a 鉴定的复播材料中,抗玉米茎基腐病的材料多于感病的材料,抗玉米茎基腐病的材料占所有复播材料的61.1%,其余都为易感病材料,仅占38.9%。

2.2 玉米材料对茎基腐病的抗性动态分析

2.2.1 不同类型玉米材料对茎基腐病的抗性动态由图6 可知,特早熟材料(2015 年没有该类型材料)的8 a 比率整体波动较大,其中,比率最大为1.8,最小为0.8,而且有4 a 的比值均大于1,说明这4 a 特早熟材料的平均发病率比相同年份各自所有材料的平均发病率高;其比率折线整体呈下降趋势,说明该材料的平均发病率逐年降低。早熟材料的8 a 比率整体波动较小,其中,有7 a 的比率低于1,仅2018 年的等于1,说明这7 a 早熟材料的平均发病率比相同年份各自所有材料的平均发病率低;其比率的动态变化折线整体呈上升趋势,说明在该材料中平均发病率逐年升高,但基本都低于年平均发病率。中晚熟材料8 a 比率整体波动较小,但是比率大部分都小于1,只有2015 年和2018 年的略大于或等于1,分别为1.0、1.1,说明这6 a 中晚熟材料的平均发病率比相同年份各自所有材料的平均发病率低;其比率的动态变化折线整体呈上升趋势,说明该材料平均发病率逐年升高,但基本都低于年平均发病率。复播材料(2016 年没有该类型材料)的8 a 比率整体波动较大,其中,有6 a 的比率大于1,仅有2014 年的小于1,为0.7,说明这6 a 复播材料的平均发病率比相同年份各自所有材料的平均发病率高;其比率的动态变化折线整体呈下降的趋势,说明该材料的平均发病率逐年降低。从特早熟、早熟、中晚熟、复播4 个类型比率的折线变化趋势可以得出,整体每年特早熟和复播的平均发病率的比率较其他2 个类型高,其中,特早熟材料的发病率比率最高,早熟材料的最低。

2.2.2 特早熟材料对茎基腐病的抗性动态 由图7 可知,8 a 中特早熟玉米茎基腐病的抗性结构差异较大,高感材料的折线波动幅度最大,整体呈下降趋势;2014 年其比例最大,为79.3%,说明2014 年的高感材料占整个类型材料的比例较大;而2017 年其占比为0,说明此年份没有高感材料。中抗材料的折线波动幅度较大,整体呈上升趋势,2013 年其占比最大,为72.2%;2014 年其占比最小,为3.4%。高抗材料的折线波动幅度相对小,整体呈下降趋势,只有2012 年的占比值较大,为43.5%;而在2013 年和2014 年,没有筛选出高抗材料。抗材料的折线波动幅度小,整体呈下降趋势,2012 年其占比最大(21.7%);而2014 年没有筛选出抗材料。感病材料中的折线波动幅度较小,整体呈下降趋势,只有2011 年和2018 年其占比相对较大,分别为31.8%、24.1%。

2.2.3 早熟玉米材料对茎基腐病的抗性动态 由图8 可知,8 a 当中早熟玉米茎基腐的抗病结构差异较大。高抗材料的折线波动幅度最大,整体呈下降趋势,其中,2012 年所占比例最大,为84.7%,说明2012 年的高抗材料在早熟材料占比为84.7%;2017 年次之,为83.3%;而2018 年其占比为0,说明此年份没有高抗材料。中抗材料的占比波动变化幅度仅次于高抗,整体呈上升趋势,其中,2013 年所占比例最大,为64.7%;2017 年所占比例最小,为5.6%。在高感、抗、感病材料当中,其占比的折线波动比较平缓,其中,抗材料所占比例的折线呈下降趋势,而高感和感病材料的占比折线呈上升趋势,而这3 种抗性级别的占比基本都小于30.0%,说明这3 种抗病级别的材料在其相应年份中所占比例较小。

2.2.4 中晚熟玉米材料对茎基腐病的抗性动态从图9 可以看出,8 a 来中晚熟玉米材料对茎基腐病的抗性结构差异相对较小。高抗材料的折线波动幅度最大,整体呈下降趋势。2012 年的高抗材料占中晚熟材料的比例高达85.5%;而2018 年的占比为0,说明此年份没有高抗材料。中抗材料的折线波动幅度仅次于高抗,整体呈上升趋势,2013 年的占比最大,为57.5%;2012 年的占比最低,为2.9%。在抗、感、高感3 个材料当中,其折线的波动趋势都比较平缓,且这3 种材料所占比例的折线动态整体都呈上升趋势,其相应的比例基本都小于30.0%;2011—2012 年的感病和高感的占比均为0,说明在2011—2012 年没有筛选出感病和高感材料。

2.2.5 复播玉米材料对茎基腐病的抗性动态 从图10 可以看出,8 a 当中复播玉米茎基腐病的抗病结构差异较大。高感材料的折线波动幅度最大,整体呈下降趋势;其中,2018 年其占比最大,为42.3%;而2017 年其占比为0,说明2017 年没有筛选出高感材料。中抗材料的折线波动幅度较大,整体呈下降趋势;其中,2011 年其占比最大,为50.0%;其余占比均大于20.0%。高抗材料的折线波动幅度相对小,整体呈上升趋势;其中,2017 年的占比最大,为37.1%;2018 年,仅为1.9%。抗材料的折线波动幅度相对小,整体呈下降趋势;其中,2017 年其占比最大,为34.3%;2018 年其占比最小,仅为1.9%。感病材料的折线波动相对较小,整体呈上升趋势;其中,2013 年其占比最大,为26.8%;2011、2017 年其占比均为0,说明这2 a 没有筛选出感病材料。

3 结论与讨论

本研究表明,在1 480 份山西省玉米材料中,抗玉米茎基腐病的材料有1 038 份,其余均没有抗性。在特早熟、早熟、中晚熟和复播这4 个类型材料中,抗病材料数量比感病材料的多,且早熟材料中抗病材料的占比高于其他3 个类型。因此,可以从供试的早熟抗茎基腐病材料中筛选抗病基因,或引进和发掘更多外源抗病种质资源,用于玉米茎基腐病抗病育种。刘日尊等[15]的试验证明,将美国种质与中国传统核心种质进行有利基因的渐渗,可提高玉米种质资源的抗病性。

不同类型材料的抗病动态不同,特早熟材料中感病、高感、抗、中抗和高抗5 个抗性级别的动态基本都呈下降趋势。早熟和中晚熟材料中高抗材料的动态整体呈下降趋势,而其他4 个抗性级别呈上升趋势。复播材料中高抗和感病材料的动态整体呈上升趋势,而其他3 个抗性级别呈下降趋势。特早熟材料中,感病、高感材料的变化动态呈下降趋势,可能是由于特早熟材料的生育期与病原物适合侵染寄主时期不适宜;在其他3 个类型材料中,感病、高感材料的变化动态基本都呈上升趋势,且玉米茎基腐病是土传病害,因此,符合土传病害的发病规律[16]。因此,在种植玉米时,应该及时将病残体清理干净,然后2~3 a 与豆类和马铃薯等作物进行轮种,同时合理施肥,尤其是增施钾肥来防治茎基腐病的发生,提高山西省玉米产量。