论档案馆的容灾机制

崔学柳 梁其华

档案馆首要责任是保证档案的安全。我国大多数档案馆建设始于上世纪六七十年代,档案馆建馆早,建设标准低,馆库建设亟待改善。此外,档案馆新建改扩建过程中暴露出一些安全隐患,严重影响了档案馆首要责任的履行。在此背景下,探讨档案馆容灾机制,在突发性自然灾害发生前,将容灾机制的理论融入到档案馆的各个方面,选择不同的容灾方式积极应对,对于保障档案安全具有重要意义。

一、档案馆容灾机制的范畴界定

本文的“灾”选择限定为火灾、地震、飓风、洪水、火山、雷暴等各种突发性自然灾害。因为突发性自然灾害不同程度的引起的实体档案受损,数据档案丢失,甚至是档案本质属性丧失,对档案的影响是致命性的。

“容灾”一词来源于电信技术领域,经过2003-2018年16年的发展,“容灾”理论不断发展,百花齐放,没有统一的定论。在档案领域的应用也是在近十年,均是以档案数据为容灾对象展开研究。本文“容灾”一词意指为了抵御突发性自然灾害提升某一对象可用性可靠性可恢复能力所进行的一系列计划和建设行为。

“容灾机制”,指的是为了抵御突发性自然灾害,某一组织内部各要素的组织和运行规律。

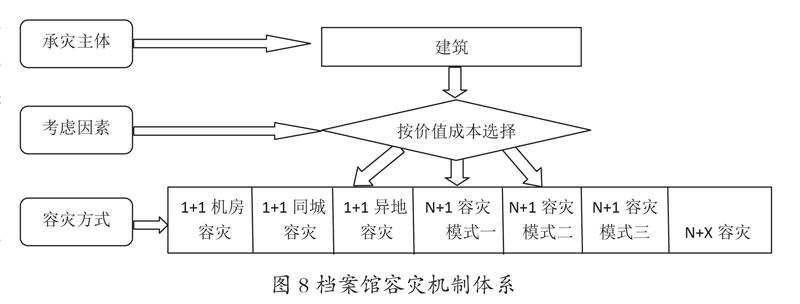

“档案馆容灾机制”意指为了抵御突发性自然灾害,在自然灾害来临之前,研究档案馆建筑相关的各要素的组织和运行规律,结合时间维度与容灾成本等因素,选择不容的容灾方式,达到保障档案安全的目的。

二、容灾方式

1.容灾

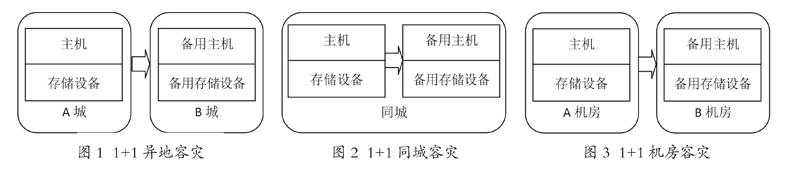

按照容灾的距离远近、投资成本的高低、容灾能力的强弱,分析得出1+1容灾的三种方式,一是将A城备用主机及存储设备安装到异地B城(非同城),两个主机间隔一定的地理距离,以广域网相连(见图1);二是在同城领域,建立两个完全相同的主机和存储设备(见图2);三是在两个机房分别安置一个智能平台(见图3)。1+1容灾的三种不同模式的共同目的是保证业务的连续性和可用性,不同在于主机及存储设备与备用主机及存储设计随着距离的增大,对数据的容灾能力随之增强,即:1+1机房容灾 < 1+1同城容灾 <1+1异地容灾。

2.N+1容灾

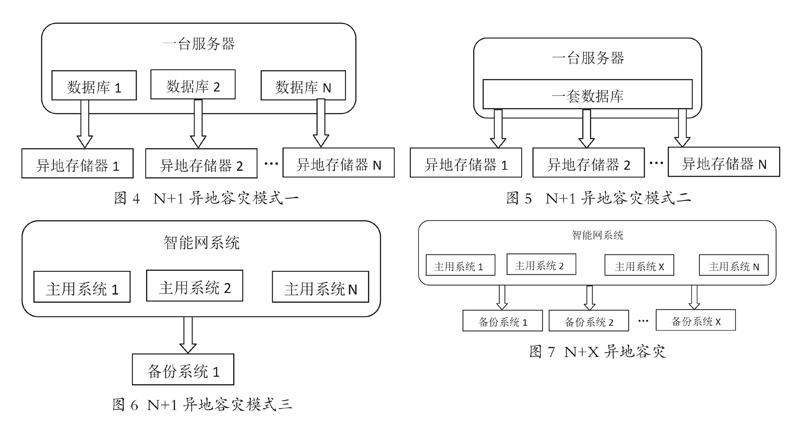

一是同一台服务器上运行N套不同的数据库,不同的数据库对应异地的一套存储器,即N套异地存储器(见图4);二是一台服务器运行一套数据库,对应异地N套存储器(见图5);三是N个主用系统设置1个备份系统,一般情况下只运行主用系统,备份系统的运行只与主用系统保持数据同步,不参与处理业务。当1个主用系统发生故障,备份系统在切换机制下接管故障主用系统的业务。备份系统的容量和处理能力与最大的一个主用系统保持一致(见图6)。通过分析N+1容灾的三种不同模式,发现对于一台服务器或者系统,模式二容灾能力最强,资金设备投入最多,技术要求最高;模式三容灾能力最弱,相应的资金设备及技术要求最低;模式一居中。

3.N+X容灾

N+X容灾与N+1容灾相比是扩大了容灾备份的范围,指的是N个主用系统设置X个备份系统(1 4.档案馆容灾机制体系 探讨档案馆容灾机制,不仅仅是将容灾的方式应用于档案馆,更重要的是将容灾的思想贯穿到档案馆的始终。不同级别的容灾方式可以达到不同的容灾能力,本文从档案馆建成之前,建筑的风险评估、土地规划、建筑设计、馆库建设、宣传教育等方面着手,针对不同的阶段特点,结合价值成本因素,选择不同的容灾方式,提升档案馆的容灾能力,保障档案安全(见图8)。 三、档案馆容灾机制 1.风险评估 风险评估指的是确定档案馆建筑选址的评估,包含两方面内容。一方面指的是对拟选址进行详实的地质勘测,全面的了解其工程地质、水文地质以及周边地震活动情况,包括评估拟选址的工程地质和水文地质条件:地质构造、地基承载能力、有无溶洞、断层、软土等严重不良的地质地段,是否处于滑坡区、泥石流区等;评估拟选址的水文地质构造、地下水水位、流向、流量等;评估拟选址所在地区及其周围的地震活动情况,地震类型、地震活动频度、震级、烈度以及抗震设防要求。另一方面指评估拟选址的地上风险级别,即安全距离。2010年《档案馆建筑设计规范》规定,档案馆选址应远离易燃易爆场所和污染源,应选择交通便利城市公用设施较完备的地段,应选择地势较高、场地干燥、排水通畅、空气流通和环境安静的地段。 将容灾机制的思想应用到档案馆选址的风险评估上,宜选择N+1的容灾方式。在勘测选址地质情况的基础上N+1,加大各类风险的评估级别,在国家规定的安全距离上再加大一个等级,提升一级地上风险级别,从根源上提升建筑物设计的安全级别及后期的安全管理。 2.土地规划 土地规划指的是档案馆建筑用地面积、绿地面积、停车场面积等的设定及布局。在容灾机制的思想指导下,土地规划宜采取N+X的方式,即档案馆建筑用地面积、绿地面积、停车场面积等的设定及布局,结合成本因素以及国家行政许可的基础上扩大一定比例。容灾方式N+X可以距档案馆一定距离外建立一定规模的临时仓库,作为突发性自然灾害后档案安全转移地及档案修复基地,或加入档案联盟,将灾后档案储存到联盟成员馆内等途径来实现。 此外,国家建议的建筑用地覆盖率为30%-40%,建筑的基本职能为保管档案,建筑面积的N+1或者1+1,出于价值成本等因素考虑,很难实现。但可以尝试建立电子档案备份中心的方式实现,具体可以尝试档案本地备份1+1,同城备份中心1+1,异地备份中心1+1、异地备份N+1、异地备份N+X、虚拟备份中心建设等方式。 3.建筑設计 (1)耐火等级 2010年《档案馆建筑设计规范》,详细规定了各级档案馆的耐火等级。特级中央级档案馆的耐火等级为一级,甲级省自治区直辖市计划单列市级副省级市档案馆的耐火等级为一级,乙级地(市)及县(市)档案馆的耐火等级不低于二级。鉴于国家规定的档案馆耐火等级有两级甲级与乙级,鉴于实际情况,容灾机制下,档案馆的耐火等级宜采取N+1的方式,即各级档案馆在国家规定的档案馆耐火等级基础上,提高一个耐火级别。 档案馆、图书馆、博物馆等文化场所,对其建筑物耐火等级的不重视,会埋下毁灭性灾难的隐患。例如2018年9月2日巴西里约热内卢市的国家博物馆发生严重火灾,馆藏两千万件档案及文物,包括古埃及、古希腊罗马文物,拉丁美洲多个民族不同年代的文物及艺术品以及巴西500年历史文献资料等仅保存下10%。经过分析,致使火灾损失的原因之一是博物馆木质建筑老旧耐火等级弱。同是2018年浙江消防部门重大火灾隐患排查时发现诸暨市博物馆自动喷水灭火系统喷头损坏,无法正常工作;消防控制室消控主机瘫痪,火灾自动报警系统不能正常运行,消防控制室无证上岗,部分安全出口、疏散指示标志无法正常使用等诸多问题。 (2)抗震烈度 2004年国标《建筑工程抗震设防分类标准》规定,建筑应据其功能的重要性分为甲、乙、丙、丁类四个抗震类别,其中档案馆和博物馆要求抗震设防归为乙类,地震时不影响其使用功能。2010年《档案馆建筑设计规范》规定,位于地震基本烈度七度及以上地区的乙级地县市档案馆应按照基本烈度设防,地震烈度六度区重要城市的乙级地县市档案馆按照七度加强保护措施。档案馆的建筑设计在抗震烈度上宜采取容灾方式的N+X模式,即在国家规定的档案馆抗震烈度基础上,提高X个抗震烈度。 在国家层面,档案馆的抗震烈度基本也遵循了容灾机制的N+1容灾模式,国家级、省级、县级档案馆在国家规定的抗震烈度基础上,结合国家及地方的资金优势,结合先进的建筑技术,尽可能的提高档案馆的抗震烈度,对档案馆的基本职能保障档案安全具有重大意义。 而现实中,我国对风险防范重视不够,档案馆建筑的抗震性总体较差。据统计,汶川地震中受损档案90%是由于档案馆舍的坍塌造成。国家抗震标准是明确的,但一些档案馆(室)的建设本身就不符合安全规范,从中看出我国档案馆建筑过程中,执行和监管出现了漏洞。日本是一个地震频发的岛国,制定的《建筑基本法》对房屋的抗震性有严格规定,任何工地要保证抗震度在7级以上才能开工,提交建筑物防震报告书,经过专家的认可才可以施工建设。经过对比分析可以发现另一个问题,即“法”与“规范”的强制性以及执行程度。 4.馆库建设 (1)馆库设备 档案馆必须具备的设备有火灾自动报警设施、灭火系统,双路供电设备、空调、加湿器、除湿机、防磁设备、档案数字化设备、档案修复设备、消毒设备等,由于一些县级档案馆运行经费低、一些档案设备如冷冻干燥设备成本高,当地自然灾害发生率低,在满足国家规定的必备设备外,再通过其他途径在发生自然灾后后及时获取设备。档案馆在设备上可采用容灾机制的N+X模式。 方案一,制定设备及供应厂商的联系目录。通过前期调研找到不同设备的供应厂商,将某一种功能的档案设备从不同市区远至不同省份确定X个厂商,以便在发生不同类型不同规模的灾害后,联系获取设备,此外还要定期对设备供应商的生产情况、设备性能进行核实维系。 方案二,建立档案馆联盟。掌握周边省市档案馆馆内设备的持有情况,协议出现重大灾害后所需要的档案抢救设备,并且定期维系。例如县级档案馆可以与X个档案馆建立联盟,具体为县级档案馆联盟,跨市级档案馆联盟以及跨省级跨地区的档案馆联盟。根据所在馆发生的自然灾害的类型及等级,选择X个联盟中的求助成员。 (2)档案装具 档案装具作为档案馆存放并保护档案的装置,其种类众多,传统的档案装具有案卷柜、文件柜、办公柜、磁带柜、卡片柜、胶片柜、自动选层柜等柜装具类,侧拉式密集架、直列式密集架、抽屉式密集架、单柱固定架、双柱固定架等架装具类,以及档案卷盒、卷夹、卷皮等其他装具类。 不同类型的档案装具防火、防潮、防压的等级不同。如湛江市档案馆在2003年9月遭到雷击,其馆库内供电系统短路发生火灾,虽然烧毁了价值三万多元铁皮柜、臭氧消毒机等设备,但因为档案存储在铁皮柜,得以安全保留。又如2008年在汶川地震中很多档案馆密集架倒塌变形,四川省档案馆档案柜架移位、变形、倾倒,成都市档案馆库房墙体开裂,柜架移位坍塌,崇州市档案馆库房密集架变形受损,而传统的档案装具五节柜等箱装装具在地震中不仅保护好了档案,而且有利于档案在馆库的抗灾以及灾中的转移。因此,档案装具在容灾方式上宜选择安全级别N+1。 档案装具安全级别N+1指的是按照档案的保管期限重要程度选择不同等级的装具,在已定的安全等级装具基础上提高一个级别,更大范圍的保护档案。具体来说,不同地区的档案馆针对各自特殊的地质气象等灾害类型,结合档案载体的类型、档案的重要程度、档案利用的便利级别采用高一级的档案装具。 (3)档案排序 档案在库架上的排序应事先做好馆藏价值的评估,根据其重要性排定顺序。将国家重点档案定为一类档案,如特藏档案、孤本档案、永久档案,将近三十年有一定指导意义的档案定为二类档案,将在一定时期(10年)内对现实有直接影响的档案定为三类档案。对于馆藏量大的档案馆,将一类档案可以存在安全级别最高的特藏档案库,对于馆藏量小,库房面积相对小,且不同价值类型的档案放在同一个库房的档案馆,档案排序与标注宜采用容灾方式的N+1模式。 档案排序与标注N+1不仅指的是档案在库架上的排序与标注,也包含档案封面上的标注,做到多重识别。一方面因为在突发性自然灾害面前,在档案管理员遵循既有的抢救计划以外,现场参与抢救的档案利用者以及志愿者总是不同的,在每个馆库库门张贴档案的疏散优先顺序以及位置,可以确保在灾中转移档案时最先移出最有价值的档案。另一方面在档案转移后,依靠档案的多重识别与档案目录可以高效的排序利用与修复。 参考文献: [1] “十二五”时期全国档案事业发展情况,《中国档案报》2016年1月11日 总第2861期 第一版 [2]魏伶俐,聂曼影.我国档案信息容灾发展评述[J].数字与缩微影像,2011(01):7-9. [3]吴娜.企业档案馆低投入容灾备份研究[J].机电兵船档案,2013(02):3-5. [4]崔振玲.现代档案管理容灾机制的建立策略[J].黑龙江档案,2011(06):43. [5]夏萍.关于档案新馆建设的几点思考[J].山東档案,2017(05):39-41. [6]杨道玲.数字馆藏容灾策略探讨[J].中国档案,2006(06):49-52. [7]卢慧军.电子档案馆网络安全与对策[J].浙江万里学院学报,2009,22(04):100-103. [8]范敏,蒙泓,陈玲.档案馆防震减灾对策研究[J].档案与建设,2014(05):28-31. [9]于玲.基于业务连续性的档案馆(室)容灾建设[J].兰台世界,2015(02):98-99. [10]川档宣.山崩地裂 灾难突袭——汶川大地震档案系统灾情实录[J].四川档案,2008(03):11-21. [11]http://news.cctv.com/2018/09/03/ARTIlqVOq1fxJaLH8mI43Oex180903.shtml [12] http://www.myzaker.com/article/5b92cbab5d8b5425c319694d [13]马小彬.从汶川特大地震看西部地区档案馆库房建设[J].中国档案,2009(06):40-41. [14]熊贵彬,崔洁.2009.中日灾害救济制度比较——以今年中日两国大地震为例[J].江西师范大学学报(哲学社会科学版),(03):62-66,71. [15]国家档案局.档案装具标准.1992. [16]孙洪鲁,王宜欣.北川受损档案抢救与修复技术[J]中国档案,2009(5). [17] 李朝铭.基于海量实时数据库的HLR容灾解决方案[J].电信科学,2003(02):71-73. [18]赵宁,刘凡栋,尼松涛.移动智能网容灾技术及部署策略研究[J].移动通信,2013,37(21):58-63. [19]刘迎风,祁明.容灾技术及其应用[J].计算机应用研究,2002(06):7-10. [20]蔡皖东.基于等级保护的网络容灾系统模型[J].计算机科学,2005(03):47-49. [21]黄敏敏,倪代川.档案馆突发性自然灾害风险预警探析[J].兰台世界,2017(06):10-14. [22]马小彬.从汶川特大地震看西部地区档案馆库房建设[J].中国档案,2009(06):40-41. [23]李姗姗. 档案容灾体系架构与实现研究[D].武汉大学,2012. 作者单位:河北省地质环境监测院