ERG理论下基层公务员职业倦怠问题探讨

谢治菊 叶思轩 李小勇

摘要:本文运用ERG理论,从“生存需要一关系需要一发展需要”三个层次出发.研究工作压力、自我成就感以及责任追究合理度对基层公务员职业倦怠的影响。结果表明:工作压力越大,基层公务员的职业倦怠越强;自我成就感越高,基层公务员的职业倦怠越弱;责任追究越不合理.基层公务员的职业倦怠越明显。进一步考察个体背景变量发现,文化程度、政治面貌、工作部门与工作年限与基层公务员职业倦怠都有显著的统计学关系。其中,文化程度越高,职业倦怠越明显;政治面貌为“中共党员”的基层公务员.职业倦怠越强烈;乡镇基层公务员职业倦怠高于县属部门,工作年限与职业倦怠呈负相关关系。为降低基层公务员的职业倦怠,应做好合理的工作规划,给基层公务员减负;应建立物质与精神相结合的激励机制.提升基层公务员的自我成就感;应加快容错机制的建设,科学追究基层公务员的责任。

关键词:ERG理论;职业倦怠;基层公务员;容错机制

中图分类号:C939 文献标识码:A 文章编号:1000-5099(2020)02-0072-13

所谓基层公务员,是指在县乡(镇)两级机关任职的拥有国家正式编制的公职人员。长期战斗在一线的基层公务员是群众与上层政府联系的纽带,虽肩负着承上启下的重任,但在现实中往往遭遇一些尴尬,如:面临着艰苦的工作环境、较重的工作任务、较低的工作报酬、较严的考核机制、有限的晋升途径等一系列问题。在精准扶贫、乡村振兴、全面小康的大背景下,基层公务员的压力更加凸显,随之而来的是日益严重的职业倦怠问题。人民网2004年发布的中国“工作倦怠指数”调查报告指出:在所有职业的被调查者中,高达54.88%的公务员出现一定程度的工作倦怠,政府部门、公共事业单位是工作倦怠出现比例最高的行业。近日,一张“少年白头公务员”的图片传遍了网络,谁也不敢相信图片中已经满头白发的公务员实际上只是一位四十岁左右的云南基层公务员。这位公务员在2011年至2014年湾碧乡村民搬迁期间,因工作太过劳累导致头发变白。中国青年报的特别节目《曹林说会》有一期节目中还提到,某地区在同一年里有9位基层公务员英年早逝,平均年龄只有40岁,最年轻的只有30岁。上海市首条24小时危机干预心灵热线开通前三个月,拨打量排前三名的竟然分别是白领、无业游民以及基层公务员。这些事例无一不提醒着我们,当下基层公务员正面临着巨大的压力。

其实,基层公务员除面临压力外,资源的短缺也是十分棘手的问题。事实上,基层公务员面临的资源不足问题,不只是一个理论上的考量,同时也是高度实际的事项。与较高层次的部门相比,基层部门所配备的人力、物力和财力,都会存在与实际工作量不匹配的状况。基层公务员除解决群众各不相同的问题和困难外,每日还会有固定的常规工作和例行检查,而基层公务员花在这些常规工作上的时间实际上占了一天当中绝大部分的时间,其余的特殊性工作,如贫困户走访,往往在晚上或节假日进行。尤其是自十八大以來,从中央到地方强力推进作风建设和反腐倡廉,各项规定、禁令不断出台,基层公务员的心态随之发生变化。虽然各级政府已注意到基层公务员心态的变化,并先后出台了减负文件,例如湖北省纪委针对以往年终绩效考评程序繁琐、内容繁杂、主观随意性大等问题,自2017年起取消原有的对市州纪委工作绩效年终考评活动,转为日常工作记录在台账上,年底进行汇总;对全县督查检查考核事项全面清理,共撤销12个考核事项,合并8项督查内容为1项;2019年3月10日,中共中央办公厅发出了《关于解决形式主义突出问题为基层减负的通知》明确提出2019年是“基层减负年”。但由于减负的过程不能一蹴而就,面临因时、因地、因人、因部门不同的困境,故虽然在减负,但基层公务员的职业倦怠问题也要引起高度重视,否则,基层工作效率将会大大降低。

所谓职业倦怠,是指个体在重压下产生的对工作丧失热情、情绪烦躁易怒、工作态度消极等状况,一般包括情感衰竭、去人格化和个人成就感低下。职业倦怠最早在1974年由Freudenberger提出,随后由Maslach等人把对工作上长期的情绪及人际应激源做出反应而产生的心理综合症称为职业倦怠。国外关于职业倦怠的研究着重在对医护人员的研究上,例如,Thomas,Bantz和McIntosh通过研究发现80%的美国人反映都经历过工作压力,74%的护士表明急性和慢性压力都是导致护士倦怠的重要原因。_2]Hu,Nien-Chih MD等学者通过对1 560名定期进行健康检查的全职员工进行调查,再根据哥本哈根职业倦怠量表(CBI)得分,将受试者分为上,中,下三层次,结果发现:长时间的工作与职业倦怠有一定的相关关系,其中50岁以下被调查者、女性以及不活跃的员工在长时间工作下职业倦怠的情况更加显著。1993年至今,国内关于职业倦怠的研究多达10 000多篇文献,但主要集中于对教师和医务人员这两类职业倦怠情况的研究。从2008年起,开始对公务员职业倦怠有所研究。近年来,由于政策调整,聘任制的“提议”让公务员铁饭碗的地位有些动摇,逐渐变动的公务员制度以及工作内容、工作氛围等让基层公务员职业倦怠情绪日益高涨,相关的研究文献也喷涌式增长,仅2013年以后就有130余篇,这些论文以硕士论文为主.研究的理论视角主要是双因素理论。双因素理论强调以薪酬为保健因素、以晋升机会为激励因素的内外结合手段来缓解基层公务员的职业倦怠。例如,胡贵仁表示要完善艰苦边远地区公务员激励机制应建立内在激励和外在激励的双轮驱动机制,仅关注外部激励是远远不够的;缪国书、许慧慧认为公务员职业倦怠主要涉及的是公务员个体与工作之间的不协调关系,而工作的挑战性和竞争激励的缺乏等原因是导致公务员职业倦怠的主要原因:吕维霞、徐晓明和王超杰通过建立3个评价指标和3个影响因素之间的九个假设关系,从中得出职业控制困难容易导致情绪低落,职业价值降低容易导致缺乏成就感,而职业激励不足则容易导致人格分裂的结论。尽管双因素理论确实对缓解职业倦怠能发挥一定的作用,但随着社会生产的发展和经济水平的提高,人们对生活的需要不仅仅停留在物质层面的满足,而是逐渐转向更高层次的精神追求。在基层公务员职业倦怠问题上,这种需要的转变是怎样的走向?不同层次之间的需要呈现出怎样的关系?这些仍然有待研究。同时,现有对基层公务员职业倦怠问题的实证研究,更多是基于某一乡镇或区县的小范围调查,未能立足于省级行政区域的大规模调研,这凸显出现有研究的不足。故此,本文拟结合ERG理论,从“生存一关系一发展”三个层次的需要,对基层公务员职业倦怠的影响因素及缓解策略进行探究。

一、研究假设:ERG理论与基层公务员职业倦怠的关联

1969年,美国耶鲁大学的克雷顿·奥尔德弗(Clayton Alderfer)在马斯洛需要层次理论的基础上,对其重新进行了组合和归纳,将人的需要分为三种层次的需要,分别是生存需要(Existence Needs)、关系需要(Relatedness Needs)以及成长发展需要(Growth Needs),并将这命名为ERG理论。17]220其中,生存需要是“生理需要”和“安全需要”的组合,关系需要则是“社会需要”和“自我尊重需要”的归纳,成长发展需要对应的是最顶端的“自我实现需要”。针对这三种层次的需要,奥尔德弗提出三个主要观点,分别是:第一,在同一层次的需要中,人获得的满足感越低,其渴望该需要被满足的愿望就越强烈;第二,当低层次的需要被满足后,人会开始追求更高层次的需要;第三,当人们高层次的需要不能得到满足时,会转向追求低层次的需要。ERG理论提出后,在我国医护人员激励机制研究方面应用较广,大多数研究将生存需要等同于薪酬福利,将关系需要等同于与周围群体相处融洽,将发展需要等同于职位晋升,例如顾啸天、熊季霞等在运用ERG理论探索医疗人员的激励约束制度时提出应综合考虑医疗、医保和医药三个方面,提高医务人员的物质激励,调整医患关系,推动医药体系的改革,以建立三医联动的医务人员激励约束机制。这说明,将ERG理论应用于人才激励领域,具有较好的前景。本文拟运用ERG理论,结合工作时长、基层公务员对自身工作的认可以及责任追究对基层公务员的影响这三方面的因素,将工作时长作为生存需要层次,自我成就感作为关系需要层次,责任追究合理度作为发展需要层次,就这三个层次提出如下研究假设。

假設1:工作压力与基层公务员职业倦怠呈正相关关系

虽然公务员考试每年报考的人数一直居高不下,但部分地区报考人数的增长率实际在逐渐下降,其中选调生考试报考率更是出现负增长。据中公教育2015~2018年对G省公务员(未包含警察与选调生)报考情况的统计,2016年公务员报考人数同比增长率为24%.到2017年同比增长率为7.2%,2018年只有0.4%。其中,高校优秀毕业选调生报考人数同比增长率,从2016年的19.1%到2017年的18.9%,在2018年出现了4%的负增长,这说明基层工作对优秀大学生的吸引力在大幅度下降。究其原因,主要是大学生对基层工作的认知发生了变化。曾经,在招录硕士及以上学历的学生时,其所给予的待遇如“高薪、入职即科员、三年晋升领导干部”等,吸引了一部分人,但当看到“选调生要在乡镇或区县至少工作1年”的硬性条件时,部分人又选择了放弃。可见,物质激励并不是满足人们生存需要的唯一标准,除了客观的物质条件外,基层工作检查多、强度大、难度大、对象难沟通等因素也起决定作用。因此,本文的第一个研究假设为:工作压力与基层公务员职业倦怠呈正相关关系,工作压力越大,基层公务员职业倦怠越明显。

假设2:自我成就感与基层公务员职业倦怠呈负相关关系

社会人假设对“人”的理解从理性的经济人转为需要社会关系的社会人。美国心理学家和行为科学家沙因把社会人假设归纳为四点,分别是:第一,人类工作的主要动机是社会需要,人们经过与同事之间的关系可以获得基本的认同感:第二,工业革命和工作合理化的结果使工作变得单调而无意义,因此必须从工作的社会关系中寻求工作的意义:第三,非正式组织的社会影响比正式组织的经济诱因对人有更大的影响力;第四,人们最期望领导者能承认并满足他们的社会需要。从社会人角度出发,基层工作是枯燥的,公务员也需要在社会关系中寻求基层工作的意义,获得同事问的基本认同。在基层工作中,基层公务员的最直接利益相关者包括服务的群众、同事以及上司,其非正式组织的社会影响不仅受同事的基础认同感影响,还应包括来自基层群众和上司的认同感。考虑到ERG理论中人对社会关系的需要,人除了获得社会认可外,也有实现自我尊重的需要。因此本文认为,群众、同事和上司共同营造的对基层公务员的社会认同感会使其产生强烈的自我成就感,进而影响基层公务员职业倦怠,具体表现在:自我成就感越高,基层公务员职业倦怠越低,它们之间呈负相关关系。

假设3:责任追究合理度与基层公务员职业倦怠呈负相关关系

调查显示,在“如何看待上级对基层公务员的责任追究”问题上,有44.8%的被调查者认为是合理的,剩余55.2%表示一般或不合理。在进一步探讨责任追究不合理的原因时,被调查者认为影响责任追究合理性的第一原因是“权责利”严重不对等,第二原因是责任追究的范围不合理,第三原因是责任承担压力过大。这说明,责任追究与个人的发展有密切的关系。在责任追究中,“信访维稳”一票否决制度更是拥有争议.在参与调查的基层公务员中,认为“信访维稳”一票否决制不合理的高达60.4%,其原因在于:基层工作内容的性质决定了基层工作质量无法单用绝对的定量指标去衡量,尤其是像搬迁这样涉及多方利益博弈的工作,更是难以有标准和规范化的流程。即,基层公务员的工作表现是难以量化的。正如李普斯基所言.从某种程度上说,官僚机构本身可以被定义为一个大型组织.但这个组织输出的成品却无法用市场的交易机制来评估。也就是说,官僚机构无法透过一系列系统性的社会过程,来评估员工的工作,这在基层公务员身上特别明显。面对群众的需要和上级安排的工作,基层公务员不可能完全满足群众所有的要求,这必然会形成强烈的角色冲突,此时的一票否决制度不仅不能督促工作的顺利开展,还可能使基层公务员受到群众的“威胁”,从而刺激基层公务员对工作的倦怠和不满。研究表明,在满足自我实现的需要上,除了正向地得到物质或精神激励外,避免负向的自我实现干扰也起重要作用。也就是说,基层公务员承担的责任越多,对责任追究越严苛,其对职业的倦怠程度会越高。因此,责任追究合理度与基层公务员职业倦怠呈负相关关系,即责任追究越不合理,基层公务员职业倦怠越强烈。综上,本文将根据此研究思路,从工作压力、自我成就感和责任追究合理度三方面着手对基层公务员职业倦怠问题进行研究。

二、实证调查:ERG理论與基层公务员职业倦怠的测量

本文使用的基层公务员职业倦怠问卷来源于2016年贵阳孔学堂阳明心学与当代社会心态研究院课题《西南地区基层公务员心态研究》,该调查历时2017年全年,调查范围包括G省、s省和Q市三地,本文只选取G省基层公务员的数据作为样本进行分析。G省的问卷共发放了1 600份,回收的问卷有1 478份,回收率达92.4%,有效问卷数是1 475份,问卷有效率99.8%;同时,访谈了20余名基层公务员。为保证样本的代表性,在进行问卷调查时,根据各岗位工作性质的差异进行抽样,抽样范围包括乡镇机关、街道办事处以及县属职能部门。考虑到基层工作的特殊性和G省的地域特征,本文将工作年限、文化程度、年龄、婚姻状况、性别、工作部门和政治面貌作为背景变量,它们的百分比如表8所示,女性占36.7%,男性占63.3%;72.3%为中共党员,70.7%文化程度在本科水平,78.8%为已婚群体,工作年限在11~20年和20年以上的分别占26.0%和27.3%,合计53.3%。这说明,总体而言,被调查群体以中共党员、本科学历、已婚和男性为主,工作年限大都在10年以上,这符合基层公务员队伍的整体特征。

1.基层公务员职业倦怠的测量

本文从问卷数据中选取了9个问题对基层公务员职业倦怠问题进行测量,包括“我的工作使我焦虑、下班时我觉得精疲力竭、早上起床想到工作就觉得累、我感觉工作压力较大、我对这份工作越来越不感兴趣、我对这份工作没有以前热心了、我怀疑自己工作的意义、我越来越不关心自己在工作中的贡献、我在工作中越来越没有成就感”。同时,对这9个问题设计了5个答案,分别是“从不、偶尔、经常、频繁以及每天”。

如表1所示,在被调查者中,经常对工作感到焦虑的占26.2%,频繁的占10.8%,每天都能感到焦虑的占6.2%,合计占43.2%;经常对工作感到疲惫的占31.9%,频繁的占2.9%,每天都感觉疲惫的占13.6%,合计占48.4%;经常对工作感到厌烦的占23.2%,频繁的占9.8%,每天都对工作感到有厌烦的占10.7%,合计占43.7%;经常对工作感到有压力的占26.3%,频繁的占14.7%,每天都对工作感到厌烦的占12.3%,合计占53.3%。以上数据表明,有将近一半的基层公务员对工作感到焦虑、疲惫与压力。在与G省部分基层公务员进行访谈的过程中,有受访者提到“现在在基层特别是乡镇当领导,工作压力大,各种检查多、考核多,风险大,责任多,事情多,很累”。另一位访谈者也赞同这样的观点,他说:“在基层,每天忙于应付各种检查,编制各种数据,撰写各种材料,这不仅对基层工作没有太大的帮助,还会增加公务员对工作的厌烦度和压力”。

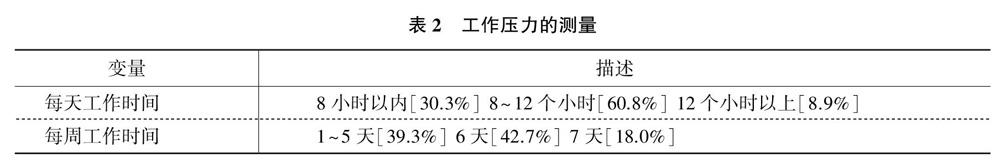

2.工作压力的测量

本文用“每天工作时间、每周工作时间”这两个问题对工作压力进行测量。关于“每天工作时间”这一问题,设计了3个答案,分别是“8小时以内、8~12个小时、12个小时以上”,关于“每周工作时间”这一问题,也设计了3个答案,分别是“1~5天、6天、7天”。如表2所示,每天工作8小时以内的占30.3%,工作8~12小时的占60.8%,工作12个小时以上的占8.9%,工作8小时以上的合计69.7%:每周工作1~5天的占39.3%,6天的占42.7%,7天的占18%,工作5天以上的占60.7%。也即,69.7%的基层公务员每天是加班的,60.7%的周末还要加班。众所周知,基层工作离不开扶贫扶弱,地势复杂的山区往往集聚了大大小小的贫困乡镇,无论是探访还是搬迁都需要极大的耐力和体力。正如访谈时一位工作人员所指出,基层工作成效见效慢、时间长、难度大,尽管已经投入了超过正常情况的工作时间,仍可能没有显著的成效,这样的落差使得基层公务员具有较大的压力。

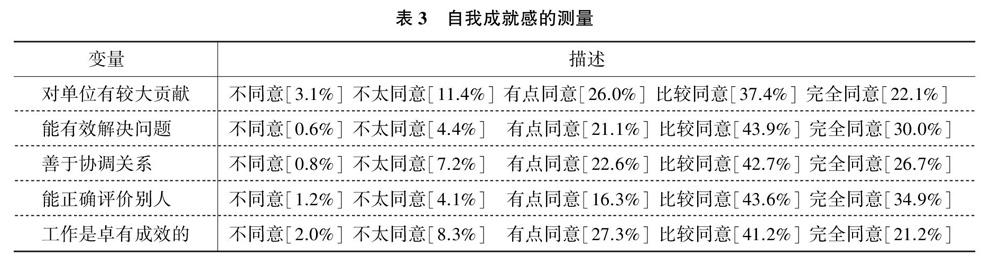

3.自我成就感的测量

自我成就感包括对自身工作能力、成果、地位的认可以及对工作的责任感。在本次调查中,设计了包括“我感觉自己对单位作了较大的贡献、我能有效解决工作中出现的问题、我善于协调工作中的各种关系、我在工作中能正确评价别人、我的工作是卓有成效的”这5个问题对自我成就感进行测量,同时对这5个问题设计了5个答案,分别是“不同意、不太同意、有点同意、比较同意以及完全同意”,并分别赋值“1~5分”,调查结果如表3所示。从调查统计的数据可知,仅有22.1%的被调查者完全认同自己对单位是有较大贡献的,26.7%认为自己善于协调与同事之间的关系,21.2%认为自己的工作是卓有成效的,30%能有效解决工作中存在的问题,34.9%能正确评价别人。总体而言,对于基层公务员来说,他们对自身工作的成就感偏低,未能对工作产生较大的认同。

4.责任追冤合理度的测量

责任追究制度可以说是一把双刃剑。一方面,对基层公务员的责任追究可以约束和规范其在工作中的一些行为和程序,避免他们在基层工作中出现错误,造成失误或不良后果,同时也能保障基层群众的权益;另一方面,过于苛刻的责任追究,对基层干部来说,会大大地挫伤其工作积极性,甚至被一些人用作“威胁”基层干部的工具。故,在责任追究合理度的测量上,我们选择了“你怎样看待上级对公务员的责任追究以及你怎么看待信访维稳制度的‘一票否决”这两个问题。调查显示,有34.7%的人认为公务员的责任追究是不合理的,有20.5%对责任追究表示无所谓,有44.8%的人认为当前上级对基层公务员责任追究是合理的。当问及对信访维稳的“一票否决”制度的看法时,有64.2%的人认为该制度是不合理的,有14.9%的人认为无所谓,仅有20.9%的人认为是合理的。这说明,被调查者更倾向于认为现有的责任追究不太合理。

三、假设验证:ERG理论与基层公务员职业倦怠的契合

因使用逻辑斯蒂模型进行分析时,因变量应当为二分变量,所以在对衡量基层公务员职业倦怠的数据进行处理时,将职业倦怠的“从不、偶尔、经常、频繁以及每天”这5个答案分别赋值为“1~5分”,然后计算平均值,将平均值大于0且小于等于3的赋值为“0”,命名为“低职业倦怠”,将平均值大于3的赋值为“1”,命名为“高职业倦怠”。处理后,按要求进行假设验证。

1.工作压力与基层公务员职业倦怠关系的验证

此处以每天工作时间和每周工作时间作为自变量,以处理后的基层公务员职业倦怠作为因变量,进行逻辑斯蒂回归来验证假设1,结果如表5。表5体现的是生存需要对基层公务员职业倦怠的影响。从表5可知,模型的卡方值为57.072,显著性为0.000,在此次研究中选择显著性水平为0.005,因此分析结果具有统计学意义。Nagelkerke R2为0.061,表明全部自变量可解释因变量的6.1%。尽管解释力度一般,但回归模型的结果是显著的,表明工作压力的确会对部分公务员的职业倦怠产生影响。从Exp(B)值看,每天工作8~12小时和12小时以上的基层公务员高倦怠感的发生比分别是工作8小时以内的1.054和1.919倍。每周工作6天和7天的基层公务员高倦怠感的发生比是每周工作1~5天的1.360和3.021倍。所有自变量的B值均为正数,表明白变量数值的增加对因变量产生正向的影响越显著,由此可以看出工作时间越长,压力越大,基层公务员高职业倦怠的发生比会更高,也即,工作压力与基层公务员职业倦怠呈正相关关系,假设1成立。此次调查的另一组数据佐证了此观点。当被问及可能造成辞职的原因时,有38.2%的基層公务员表示工作压力过大会是主要原因,比工作报酬低还高4.7%。这说明,随着经济社会的发展,基层公务员对闲暇时间的需要越来越明显,而更多的工作时间意味着更少的闲暇。换而言之,工作时长越多,工作压力越大,人们自由支配的时间越少,生存需要获得的满足感越低,满意度随之降低。故,二者是正相关关系。

2.自我成就感与基层公务员职业倦怠关系的验证

在研究自我成就感对基层公务员职业倦怠产生的影响时,将体现自我成就感的5个变量以及体现基层公务员职业倦怠的9个变量分别取平均值,将处理后的自我成就感均值作为自变量,处理后的基层公务员职业倦怠均值作为因变量,进行线性回归分析,结果见表6。此次结果显示,选择显著性水平为0.05,而该模型显著性为0.000,表明该结果具有统计学意义。由表6可知,调整后的R2为0.044,自变量与因变量的拟合度一般但达到了显著性标准。从表6可知,自我成就感的B值为负,说明自我成就感与职业倦怠之间呈负相关关系,即自我成就感越高,职业倦怠越低,假设2成立。为何二者的关系是负相关的?当基层公务员长期处于这种情绪时,往往难以在工作上保持热情和干劲。而合乎时宜的嘉奖和对工作付出的肯定,能够让基层公务员保持乐观向上的心情,人们对他们工作成果的认可也会大大增加其自信心和内生动力,从而降低职业倦怠。正如G省某基层公务员对于“十八大以来公务员心态变化”这一问题的回答一样,他说:“十八大以来的变化是一个好的趋势,政策越来越好,监督越来越严,风气越来越好,尤其是对年轻人来说,充满了正能量,有了更多干事的激情与机会,让年轻人少走弯路,少犯错误,老百姓对习大大的一系列工作比较认可。”

3.责任追究合理度与基层公务员职业倦怠关系的验证

责任追究合理度对基层公务员职业倦怠产生的影响,我们拟使用逻辑斯蒂模型进行分析,故将责任追究合理度的测量指标“不合理、合理”分别赋值为“1、2”,将“无所谓”进行缺失处理;将信访维稳合理度的测量指标“不合理、合理”分别赋值为“1、2”,将“无所谓”进行缺失处理。之所以进行缺失处理,是因为无论是责任追究还是信访维稳制度,都与基层公务员的薪酬、晋升、地位等息息相关,也会对工作内容和工作风格有较大影响。这意味着,无论是基于权利、地位获得还是出于个人抱负从事基层工作,都不应该对该问题持有“无所谓”的态度,因此推断这部分被调查者可能不了解或不清楚责任追究和信访维稳制度对个人的影响。为避免这样的原因影响研究结果,故在验证研究假设时,将这部分数据进行缺失处理。以处理后的责任追究合理度和信访维稳合理度作为自变量,处理后的基层公务员职业倦怠作为因变量.进行逻辑斯蒂回归,结果见表7,模型的卡方值为71.179,显著性为0.000,在此次研究中选择显著性水平为0.05,说明分析结果具有统计学意义。Nagelkerke R2为0.11,说明全部自变量可解释因变量的11%,解释力较好。从Exp(B)值看,认为责任追究合理的基层公务员高职业倦怠的发生率是认为责任追究不合理的0.339倍,认为信访维稳的“一票否决”制合理的基层公务员高职业倦怠的发生率是认为信访维稳制度不合理的0.546倍;两个自变量的B值均为负,说明随着自变量数值的增大,对因变量产生负面影响越显著,即合理度越高倦怠感越低,因此责任追究合理度与基层公务员职业倦怠呈负相关关系,假设3成立。为何责任追究合理度与职业倦怠是负相关关系?责任追究和一票否决制度实际上决定着基层公务员的晋升与职业发展,一旦基层公务员出现这两类问题,将会影响职务晋升与工资收入。虽然严格的责任追究可以督促基层公务员提高效率和工作质量,但缺乏人情关怀的问责机制实际上会增加基层公务员的倦怠感。信访制度更是如此,当前我国信访工作虽取得了较大的成效,但仍存在一些问题,如政府公信力不足、群众不按规范信访、信访群众素质总体较低、积压信访案件数量庞大等。这些问题会将政府与民众之间沟通的不顺畅转移到基层公务员身上,进而加大基层公务员与民众之间沟通的阻碍。事实上,基层工作并非努力了就有结果,也会遇到蛮不讲理的群众在个人利益得不到满足时对基层干部采取报复措施,这时信访制度变成了这些群众的“武器”,不仅扰乱基层工作秩序,还寒了基层公务员的心。长此以往,基层公务员的职业倦怠情绪会不断加重。故,二者是负相关关系。

四、背景探究:影响基层公务员职业倦怠的个体因素

结合前面文献综述时提到的:“50岁以下的被调查者、女性以及长期不活跃的群体更容易产生职业倦怠”这一现象,本文将性别、政治面貌、年龄、文化程度、婚姻状况、工作年限以及工作部门作为背景变量,通过线性回归的方式研究个体因素对基层公务员职业倦怠的影响。需要说明的是:在处理“政治面貌”变量时,将仅占1.6%的“民主党派”作缺失值处理;在处理“工作部门”变量时,将占7.4%的“其他部门”作缺失值处理,将占1.6%的街道归并到“乡镇”变量,其结果如表8所示。

个体影响因素对基层公务员职业倦怠影响的回归结果如表9所示,本次研究选择显著性水平为0.05,而该模型显著性为0.000,表明该结果具有统计学意义。调整后的R2为0.055,自变量能够解释因变量5.5%的变化。由表9可知,本次回归中结果显著的分别是政治面貌、文化程度、工作年限以及工作部门。其中,政治面貌与文化程度的B值为正数,说明白变量数值的增加会导致因变量正向地增加,即政治面貌和文化程度与基层公务员职业倦怠的关系为正相关关系。工作年限与工作部门的B值为负数,说明工作年限和工作部门与基层公务员职业倦怠的关系为负相关关系。为何会呈现上述特征,下面一一解析。

1.政治面貌对基层公务员职业倦怠的影响

由表9可知,政治面貌对基层公务员职业倦怠的影响是显著的。回归结果中的B值为正数,表明政治面貌为“中共党员”的基层公务员更容易产生职业倦怠感。从群众到共青团员,最后成功成为一名党员,这期间必然要经过长期的、系统的思想政治教育,这样的训练让他们具有强烈的共产主义信念和社会主义核心价值观,对公务员“公共人”的角色感知更明显。而实际的基层工作中,由于角色期待的来源不同,基层公务员容易出现角色冲突的现象,这些冲突有三种表现:一是由于公共期待对基层公务员的影响较大,因此基层公务员处理事项的先后顺序会有较大分歧,进而造成目标的不确定性:二是共同工作的同事所处的位置不同,与基层公务员的关系也不同,其产生的角色期待就不一样。其中,作为最直接的利益相关者,同事的角色期待对基层公务员工作目标的设定有重要的意义,也会对目标的模糊性产生影响:三是服务对象对基层公务员的角色冲突产生了影响。服务对象的需要和评价,尤其是信访维稳下的“一票否决”制会对基层公务员产生职业上的压力,这些压力会让他们倾向于接受服务对象的意见,并对他们表示尊重和赞同。但由于不同服务对象的诉求不同,对基层公务员的要求也不一样,这让基层公务员的角色扮演更为困难。由于具备更高政治面貌的基层公务员对“公共人”角色认知更明显,当遇到角色冲突时,产生的倦怠情绪也会更加的强烈。

2.文化程度对基层公务员职业倦怠的影响

之所以会出现“文化程度越高的基层公务员职业倦怠感越强”的结论,是因为相比低学历的群体而言,接受过系统教育的高学历群体会具有更完善的专业知识和更高的理想抱负。由于抱有较高的期待值,当基层工作未能有卓越的成效时,自我成就感和工作认同感相对会更低,发生职业倦怠的概率会更高,故高学历的人职业倦怠程度越高。这与李玉慧的研究相吻合,她在研究綜合管理类公务员的职业倦怠情况时发现,公务员的职业倦怠存在学历上的差异,其中一方面的原因是不同学历的公务员可能对自身有不同层次的期待,高学历的公务员对自身的期待很高,而公务员日常简单而重复性又高的工作往往容易引起心理上的落差,进而形成职业倦怠。

3.工作年限对基层公务员职业倦怠的影响

由分析结果可知,工作年限的回归结果显著性为0.004,B值为-0.123,这说明工作年限对基层给公务员职业倦怠的影响显著负向,即工作年限越长,职业倦怠越低。为何工作年限与职业倦怠呈这样的关系呢?有研究发现,人们职业倦怠的产生过程不是简单的线性过程,在从事一份新的工作时,可能出于兴趣和好奇,刚开始对工作的倦怠程度较低。随着时间增加,工作任务的加重和工作内容的枯燥,对工作的兴趣和热情降低,倦怠感会逐步增加。但一段时间过后,当达到一定的工作年限时,人们发现只能通过调整自身的情绪和心态去接受现状,示或是长时间的倦怠让自身适应环境的能力有所增强,因此倦怠感会有所下降。例如,高晓燕在研究职业紧张对职业倦怠的影响时发现,工龄是影响职业倦怠的主要因素之一,工龄越长.工人发生职业倦怠的比例与程度均较高:但与此同时,个体紧张反应和应对资源的能力也是影响工人职业倦怠发生的重要因素。个人紧张反应的增加可能会引起倦怠感的升高,但随着个体应对资源能力的增强,发生职业倦怠的可能性会逐渐降低。由于样本中有53.3%的被调查者工作年限达到10年以上,其通过调整自身情绪和心态去接受现状的能力或适应环境的能力在逐步提升,因此倦怠感会逐渐降低。

4.工作部门对基层公务员职业倦怠的影响

在对工作部门和基层公务员职业倦怠进行回归分析时发现,回归的显著性为0.003,B值为-0.204,这说明县直部门的基层公务员职业倦怠感更低。不同级别的工作部门,因工作属性、服务对象不同,其工作内容会有较大的差异。与乡镇级别的部门相比,县级单位的公务员工作内容会相对轻松和固定,更多是从事管理、监督、宣传等性质的工作,承担着较少的工作压力,故而倦怠感更低。正如宋佾珈等人的研究所表明,乡镇级以下单位公务员发生职业倦怠的比例高于县、市级单位的公务员,原因是作为最基层的公务员,乡镇级公务员负责具体繁琐的事物又常常不被理解,再加上地域和经济发展的限制,西部地区乡镇公务员的福利待遇不及东部、南部经济发达地区,继而职业倦怠较高,心理健康水平较差。

五、路径探讨:ERG理论下基层公务员职业倦怠的降低

十八大以来,通过严抓狠抓公务员工作作风,公务员队伍整体面貌有较大的变化,“勤俭为公、执政为民”的理念已融入到其日常工作中。正如此次调查所显示,93.4%的被调查者认为中央的八项规定对公务员产生了积极的影响。尽管如此,出于信息传递的完整性和真实性限制,一些地区在落实政策时会出现对政策过度或错误解读的情况,导致部分公务员压力过大、激励缺失以及责任追究过于严苛,最终导致公务员尤其是基层公务员工作满意度下降,职业倦怠情况日益严重。在此背景下,本文在梳理现有文献的基础上,运用SPSS中的逻辑斯蒂回归和线性回归方法,对ERG理论下基层公务员职业倦怠问题及其个体影响因素进行分析,结果表明:第一,工作压力与基层公务员职业倦怠呈正相关关系,工作压力越大,职业倦怠越强;第二,自我成就感、责任追究合理度与基层公务员职业倦怠呈负相关关系,即自我成就感越高,职业倦怠越弱;责任追究越不合理,职业倦怠越强;第三,在职业倦怠的个体影响因素中,文化程度、政治面貌与基层公务员职业倦怠呈正相关关系,即文化程度越高,政治面貌的级别越高,基层公务员职业倦怠越容易发生;工作部门、工作年限与基层公务员职业倦怠呈负相关关系,也即,工作部门的级别越高,工作年限越长,职业倦怠发生率越低。基于前述发现,结合ERG理论的三个要素,特提出降低基层公务员职业倦怠的路径。

1.做好合理的工作规划.给基层公务员减负

从分析结果可以得知,工作压力与基层公务员职业倦怠呈高度正相关关系,即工作压力越大,基层公务员的职业倦怠越强。一味地让公务员工作,无法劳逸结合,鲜有私人空间,长此以往不仅会造成工作质量和工作效率的下降,还会影响基层公务员的身体素质,不利于基层工作的开展。基层工作应当是合理有序地渐进式的推进,短期内的突击只能治标不治本,高强度的工作只能让公务员队伍像拉紧了的皮筋,总有一天会断裂。正如袁刚所言,我国政府体制是讲究级别的,厅处级部门及干部尤其多,他们居于我国行政体系的中层,是转承中央及省市上级政府政令的关键部门,却也是中间环节,具体办事的则往往是底下科级干部或科员,而“责任状”的下发者往往出自中层。下级科员特别是基层干部,对于上级压下来的任务无法讲条件,定责任书小科员也大都不敢不从,份内工作应该做,份外工作也不敢推辞,且上级很多,难以应付,这就是基层干部的烦恼。为此,建议对工作的开展做好规划,制定合理的工作时长,让基层公务员有“喘气”的机会。同时,要制定合理的工作内容,例如基层公务员深入农村进行调研,目的是贴近群众,倾听群众的声音,了解群众的需要,而现实中,部分农民不能很好地理解调研的意义和内容,基层公务员辛苦得到的数据实际上并不能体现群众的需要。再次,应优化基层公务员的考核机制,考核的标准应依据工作的质量而非数量而定,因为盲目制定的高指标只会让基层公务员望而却步,对待工作只能敷衍完成,根本没有质量可言。最后,应严格控制层层发文、层层开会,着力解决文山会海反弹回潮等问题;加强计划管理和监督实施,着力解决督查检查考核过多过频、过度留痕等问题,让基层干部把更多的时间投入到真正的工作中去。

2.建立物质与精神相结合的激励机制,提升基层公务员的自我成就感

我国对基层公务员的激励以物質激励为主,而部分基层公务员得到的物质激励也不足以激发其对工作的热情。例如,在对某乡副乡长的访谈时他提到:十八大后,乡镇正副科级干部的收入将近少了一半,尽管如此,基层公务员的收入还是可以生活,因为我们不求大富大贵,看中的是别人对自己的认可。这说明,物质激励固然重要,但精神激励也不可少。谈及基层工作,留在人们心中的刻板印象就是“又苦又累”,但服务群众、扶贫扶弱所得到的归属感和成就感,也是吸引一部分人到基层工作的原因。正如有人所提到,建立完善的社会支持系统,对解决基层公务员职业倦怠问题有重要的帮助,获得来自家庭、组织和社会的精神支持能够激发公务员工作的积极性。因此,除了健全基层公务员的物质激励机制以外,更应建立精神激励机制,对部分工作认真、表现优秀且对基层工作产生较大贡献的干部进行表彰,通过新媒体、表彰会、授予荣誉称号等手段对其进行嘉奖,以增加其对自身的成就感,同时也能获得群众和同事更多的认同感。此外,还可通过这些方式将基层干部积极的工作氛围传递出去,形成一种良好的工作环境。

3.加快容错机制的建设,科学追究基层公务员的责任

前述研究表明,责任追究越合理,基层公务员职业倦怠越低。由于公务员的责任追究影响着基层干部的晋升,而晋升体现了基层公务员在工作上的发展需要,故值得专门探讨。据悉,在相关部门组织的一次名为“你最想对习大大说的一句话”的活动中,一名乡长说:“我能否辞去现有的职务?”,一名县委书记说:“可否取消信访维稳一票否决制?”,这从不同侧面反映了责任追究给基层工作带来的压力。问责机制从上至下层层传递,到基层往往已形成“上面千条线,下面一根针”的局面,问责给基层公务员带来的压力可想而知。在与重庆市某街道办人员交流基层工作问题时,他说道:“基层压力大,上级给的任务多,管的事情多,‘一岗多责责任过大,比如管安全和维稳的,一旦出事,都要承担责任。”由于责任大,“不敢说、不敢做、做了怕做错”是现在普遍存在的现象。虽然“一票否决制”一定程度上规避了一些原则性问题,让大家认识到有些错误是绝不能犯的.但部分领导对“一票否决制”的过度解读和扭曲,还是让一些干部对基层公务员这一“职业身份”失去了信心。因此,建立合理的责任追究机制,规范问责和监督流程,设置合理的容错范围,都能在一定程度上强化基层公务员的职业认同感,使其更加开放地工作。

如何快速推动小康社会的全面建成是政府工作的重中之重。民生问题、三农问题、扶贫问题、乡村振兴问题等均为小康社会全面建成的重要组成部分,也是基层工作的主要内容。因此,作为基层工作的主力军,各级领导应高度重视基层公务员的职业倦怠问题。如此一来,既有规章制度对其工作内容进行规划、对其工作行为进行约束、对其工作成果进行监督,又有相应的激励机制维持其可持续发展,保持他们的工作热情,这对推动全面小康社会的建成有重要促进。