大度量单位,应该这样学

毛华莹

[摘要]“千米”是一个比较大的度量单位,离学生的生活经验比较远,是學生学习和教师教学的难点。通过前测了解学生学情,分析教材,最终确定大度量单位“千米”的教学路径。

[关键词]认识千米;自主体验;合理想象

[中图分类号]G623.5 [文献标识码]A [文章编号]1007-9068(2020)08-0012-03

“千米的认识”是人教版教材三年级的内容,由于千米是一个比较大的度量单位,比较抽象,相较厘米、米等长度单位,建构千米的概念对学生来说比较困难,是学生学习和教师教学的难点。

数学课程标准指出学生学习应当是一个生动、活泼、主动和富有个性的过程。认知听讲、积极思考、动手实践、自主探索、合作交流等,都是学习数学的重要方式。学生应当有足够的时间和空间经历观察、实验、猜测、计算、推理、验证等活动过程。为了让学生更好地建构1千米长度的概念,笔者通过前测了解学生学情,认真研读教材,最终确定教学路径。

【学情分析】

教学本节课之前,笔者心中一直有个疑问:“一千米到底是多长的一段距离?”问了其他教师,大家也只是猜测,并没有一个统一的答案。可见成人对一千米的长度概念还存在偏差,小学生又如何能掌握这一长度概念呢?

学生在二年级已经认识了长度单位“厘米”和“米”,及质量单位“克”和“千克”,知道1米和1厘米到底有多长,以及克和千克到底有多重,并能够准确地进行米、厘米之间和克、千克之间的单位换算;认识了10000以内的数,知道几个1000就是几千,会进行整百数之间的加减。这些都是学习本节课的基础。课程标准第18页对第一学段的测量要求是这样的:在实践生活中,体会并认识长度单位千米、米、厘米,知道分米、毫米,能进行简单的单位换算,能恰当地选择长度单位。看来,千米这一长度单位不仅需要学生认识,还需要学生有切身体会。

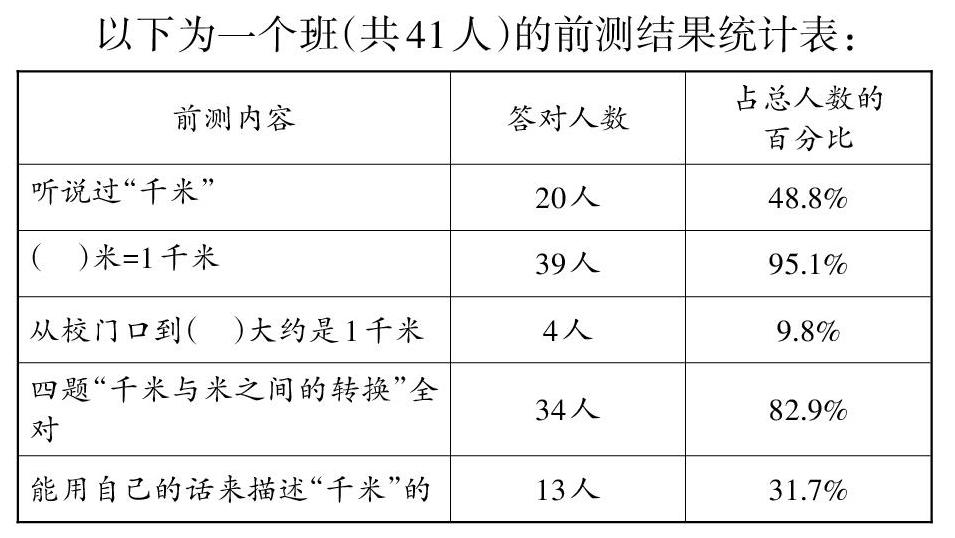

学生之间存在明显的差异,因此要想知道学生的学习起点究竟在哪里,最好的办法就是做一个前测。以下为前测内容:

1.我已经学过的长度单位有:__。除了前面这些单位,我还从课本外了解到的长度单位有__。(不知道的可以不填)

2.你认识千米吗?()。(如果不知道可以不填)()米就是1千米。你觉得从校门口走到()(填一个地方)大约是1千米。你还了解千米的哪些知识?你能用自己的话来描述一下千米吗?

3.你会填吗?

8千米=()米;6000米=()千米;3千米-1千米=()米;700米+300米=()千米

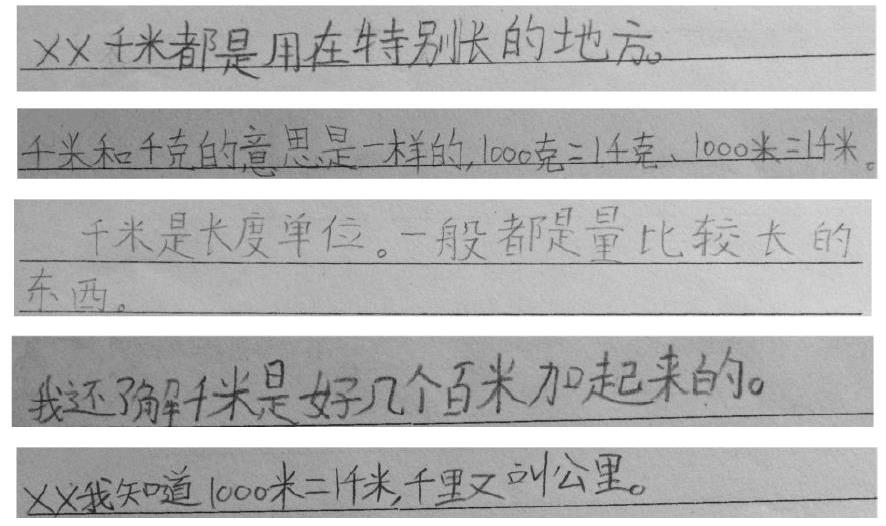

从统计结果可以看出,全班虽然只有48.8%的学生听说过“千米”,但有95.1%的学生能填出(1000)米=1千米,两名填错的学生写的都是“100米=1千米”,不排除这两名学生将1000误写成100的可能性。对于千米与米之间的转换,82.9%的学生能做到四题全对。可见,根据“千米”和“米”的字面理解,借助之前“千克”和“克”的学习经验,学生能将1千米与1000米建立联系,能准确进行“千米”和“米”之间的单位转化。但对于1千米的长度概念,只有9.8%的学生大概知道多远的距离是1千米,并且只有31.7%的学生能用自己的语言对“千米”进行描述。由此可以得出学生对于“千米”还没建立起一个比较准确的表象,不理解一千米到底有多长。

可以看出,部分学生对于千米已经有了一些自己的理解,但大部分学生对于千米的认识只字未写,他们除了能从字面意思理解1千米=1000米外,对千米的其余认识都是空白的,需要教师带领他们去感受千米、建构千米、应用千米。

【教材解读】

人教版教材给出3个例题(例4、例5、例6),分别从认识千米、千米与米的单位换算和估计长度、培养长度观念三个方面呈现千米的知识:

例4的情境图1是结合学生熟悉的运动场跑道示意图,介绍长度单位“千米”,并给出表示千米的符号“km”,将1千米与学生的经验建立联系,说明1千米有多长,并用已掌握的长度单位“米”推算出新的长度单位“千米”,自然地引出千米和米之间的关系。情境图2和“做一做”,是通过量一量、走一走、估一估的活动,增强学生对于1千米直线距离的感受,掌握估计的标准和方法。从统计结果可知,仅4名学生估对了从校门口出发到哪里大约是1千米,仅占总人数的9.8%。这说明学生对于“千米”基本知道它与“米”之间的联系,但还没建立起一个比较准确的表象,不理解1千米到底有多长。因此课程标准中的“体会千米”才是本节课的重中之重:自主体验感受1千米的长度,建立1千米的长度概念,会用千米表示实际长度。

例5的情境图是通过“想”引导学生运用千米和米之间的进率,用口诀直接推算出结果。例5的“做一做”——在数轴上填写合适的数,帮助学生巩固千米与米的换算。从统计的结果可知,95.1%的人知道(1000)米=1千米,因此学生对于千米与米之间的换算应该是没有问题的,而且前测中千米与米之间的转换全对的学生占总人数的82.9%。这说明相当一部分学生虽然没有听说过千米,但根据对“千米”和“米”的字面理解,借助之前“千克”和“克”的学习经验,能将1千米与1000米建立联系,准确进行“千米”和“米”之间的转化。因此例5并不是本节课的教学重点,只要学生认识了1千米,知道1千米=1000米,在原有的学习基础上,学生就能掌握米与千米之间的单位转化。

例6及相应的“做一做”安排的是估测活动,这一部分内容是学生在例4的活动中感知1千米有多远的基础上展开的,意在提高学生的估测能力,培养学生的长度观念,以及体现解决问题策略的多样化。因此上课之前,笔者让学生走操场上的100米,同时记下走100米所需步数,并通过录像记录走100米的时间,为例6的估计从家到校的距离提供依据。再让学生在操场上走一走1千米,并记住这种身体上走完1000米的感觉,让身体这把“尺子”为丈量1千米做好准备。之后再通过介绍学校周围的1千米、2千米和3千米,为学生今后估测较长的几千米提供依据。

【教学目标】

1.知道1千米=1000米,会进行长度单位之间的换算。

2.在建立1千米长度概念的过程中,积累数学活动经验。

3.通过多种活动体验,培养估算意识和实践能力,体会数学与生活的密切联系。

【教学重点】建立1千米的长度概念。

【教学难点】会用千米估测较长的实际距离。

【教学过程】

一、课前活动

1.学生在操场上走100米,数大约需要几步;教师记录所需时间。

(设计意图:获得步行100米所需时间和所用步数,用于推测走1千米所需时间和步数。)

2.学生在操场上走1千米;教师记录所需时间。

(设计意图:体验走1千米的感觉,获得步行1千米所需的时间,积累数学活动经验,获得走1千米劳累程度的感觉。)

二、多重体验,建立1千米的表象

1.亲身体验,初步建立1千米的表象

师(播放学生之前在操场上走100米的录像):你们自己走100米所需步数大约是200步,需要时间约1分钟。

师:如果按这样的速度走,走1000米要走几步?要走几分钟?为什么?

生:走1000米需要走2000步,10分钟。

师:我们学校的跑道一圈是250米,要走这样的几圈才是1000米?

师(播放学生在操场上走1千米的录像):走完1000米我们花了15分4秒,大约15分钟,这与我们刚才推算的走完1000米大约需要10分钟有出入,为什么?

(设计意图:让学生总结原因并分享自己走1千米的感受,记住走完1千米的身体感觉,在生活中学会用身体这把“尺子”去丈量1千米的实际距离。)

2.化曲为直,进一步体会1千米

(1)向南寻找1千米

师:刚才我们在跑道上走了整整4圈才是1千米,接下来我们去校外找一找1千米。(出示校门口图)如果从校门口出发,向南过了红绿灯一直往前走,到哪里大约是1千米?

(设计意图:以每个学生都亲身体验过的春游路线为路径,引导学生探寻校外的1千米,体会数学与生活的密切联系。)

(2)在脑海中回忆1千米的路程

師:闭上眼睛,将你春游时走过的这条路再回忆一遍,在脑海中再走一走这个1千米。

(设计意图:当学生闭上眼睛回忆春游途中的这个1千米时,既发展了空间想象能力,同时也让1千米的实际距离在他们大脑中建立起不可摧毁的表象。)

(3)继续向南寻找1千米

师:根据春游时走1千米的感觉,如果沿着这条路继续往南走,到哪里又是1千米?

(4)向西寻找1千米

师:高年级的春游地点位于学校西边,如果从校门口出发,到了十字路口往西走,也就是往右转,到哪里会是1千米?根据刚才了解到的1千米、2千米的实际距离,请估计。

(设计意图:以其他年级的春游路线为线索向不同方向探寻1千米,再次加深1千米的实际距离在学生头脑中的印象,也为后续比例尺的学习做好铺垫。)

(5)层层递进,估计某建筑物离学校的距离

师:请根据刚才了解到的1千米、2千米的实际长度,估计建筑物(出示三维地图)和学校的距离,再分段逐次介绍从学校到该建筑物分别有多少个1千米。

(设计意图:让学生用大脑中建立起来的1千米、2千米的表象去丈量实际距离,也就是用本节课的所学去解决生活中的实际问题,体会数学与生活的密切联系。)

(6)估计家校之问的距离

师:将学校到家的距离和你刚才体验到的1千米、2千米、3千米的路程做个比较,或和1千米行走大约需要15分钟、大约2000步做个比较,看看是没到1千米还是超过1千米,超过1千米的,请你估一估大约是几千米。(课后学生可在家长的帮助下用汽车的里程表测量家校间的距离,或在网上利用地图计算家校间的距离)

(设计意图:布置课后调查活动,把学生带入研究性学习中,为学生自主学习创造机会。)

三、了解用途。体会价值

1.身边的千米:上虞人的母亲河曹娥江全长193千米。上虞人民大桥横跨在曹娥江上,全长1120多米,约1千米。

(设计意图:通过曹娥江的长度感知193个1千米的长度,体会千米是一个比较大的长度单位,经常用来描述河流、公路等的长度。)

2.出示高速路上的路标和小区里的限速标志,请学生观察这些标志,并说一说从中了解到了哪些信息。

3.介绍黄河、长江、黑龙江、珠江的长度。

(设计意图:感知千米在生活中的应用,体会数学与生活的密切联系。)

【教学反思】

在教学大度量单位时,教师不能仅仅局限于告诉,更需要让学生经历过程、自主体验、合理想象,真正理解和掌握数学思想方法,获得广泛的数学活动经验,自主建构高效的数学课堂。

(责编金铃)