气象科普微视频的服务应用思考

崔洁 金希 郑博闻

(杭州市气象局,浙江 杭州 310051)

0 引言

当今社会处于一个移动互联的环境,随着5G技术的商用,移动端将越来越成为人们信息交流的主渠道。第44次《中国互联网络发展状况统计报告》数据显示,截至2019年6月,中国网民规模达8.54亿,其中手机网民规模达8.47亿,我国网民人均周上网时长为27 h。互联网给人们生活、工作、学习等带来革命性的转变,气象科普工作也必然要适应这种变化,气象科普产品需要充分利用各种日新月异的信息技术,推陈出新的产品载体,适应移动端信息传播“短、平、快”的要求和受众定位细分的特征,以及碎片化的阅读习惯,有效占领传播主渠道。

1 气象科普微视频的特点

科学普及作为一种社会教育,具有社会性、群众性和持续性等特点,因此,气象科普工作就需要运用社会化、群众化和经常化的科普方式,而气象科普微视频正是充分利用多种新媒体传播渠道,面向不同受众,广泛渗入社会生活,形成规模大、传播广、可持续的气象科普新模式。

1.1 短小精干 符合现代人阅读习惯

气象科普微视频一般时长为30 s~5 min,由于内容短小精简,符合现代人快节奏的碎片化学习方式,同时,由于视频容量小,手机用户可无障碍阅读与转发。更重要的是内容没有冗长的铺垫,精华即刻呈现,符合快餐化的传播方式。

1.2 通俗易懂 容易被普通大众接受

气象科普视频选择生动形象的动画与图文结合,结合了专家解读、市民问答等互动环节,加上通俗易懂、风趣幽默的语言,使得受众能够在轻松愉悦的氛围中完成气象知识学习。

1.3 传播便捷 打破传统气象科普传播时空局限

移动网络的快速发展和资费的迅速下降,加上微视频的短小精悍,使其传播实现了不受时间、空间限制,而且观看体验良好。此外,微视频传播改变了传统媒介中受众只是信息被动接受者的局限,受众同时也是发布者,实现了气象科普低成本广泛传播。

2 科普微视频的气象服务应用实践

杭州市气象局自2019年3月开始,正式推出“气象科普67”微视频品牌,品牌67来源杭州市气象局所处的滨文路67号,既有深刻的寓意,又朗朗上口,符合网络传播的语言特征。到2019年11月,共制作33个小视频,内容包含天气预报专业术语解析、天气现象解析、气象防灾减灾知识普及等。视频上载到腾讯视频后台服务器,以“气象科普67”独立品牌,依托“杭州天气”微信公众号、杭州天气微博作为主渠道发布,同时得到了《杭州日报》、“杭州发布”等官方新媒体转发,短短7个月,点击量达到103万,微视频均观看达3.12万人/部,传播效果优异。

2.1 微视频和传统科普方式效益分析

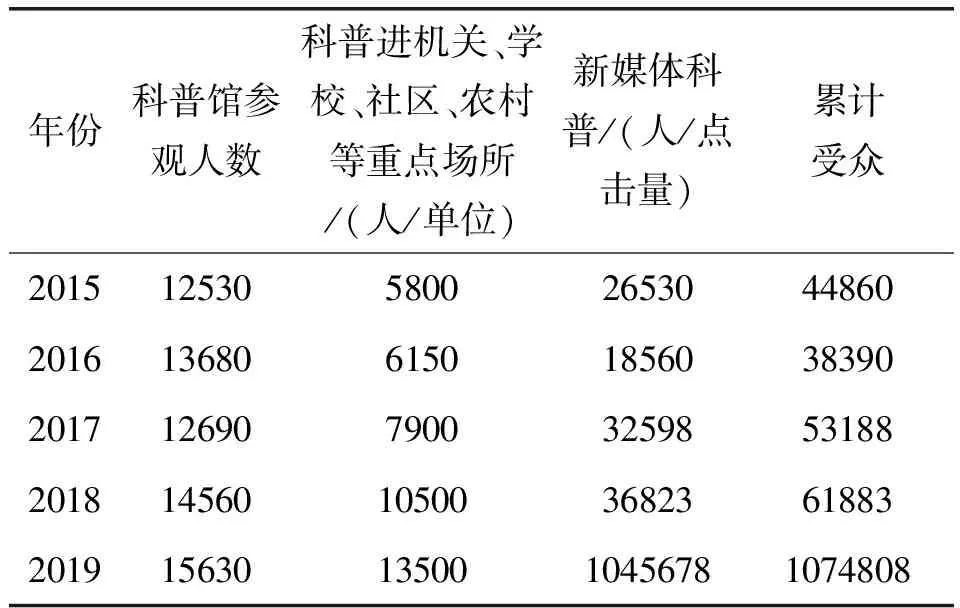

将“杭州天气”微信公众号自2011年开通以来,在推文中不定期推出气象科普内容文章点击量作为新媒体科普数据,2019年的数据为科普文章和微视频的合计数,其中微视频达到104.5万访问量(表1)。将这些数据和历年通过科普“五进”活动的受众登记数据对比分析,发现新媒体科普受众远远高于传统科普形式的受众;科普受众是在逐年上升的,微视频的传播率相比图文手段成10倍级上升。

从科普成本方面分析,传统科普方式,宣传品的发放和活动的组织,人均成本不低于3元,以目前的微视频制作量,相比传统手段人力成本基本持平,其它成本接近0,效益显而易见。当然今后的发展还是需要资金投入才能出精品、可持续,但相比传统科普手段,经费的效益发挥也是几倍甚至几十倍的增长。另外传统的科普手段受众主要是小学生和老年人,新媒体的受众基本覆盖各年龄层。

表1 近5 a杭州(市本级)气象科普各渠道传播受众数

2.2 气象科普微视频传播特征分析

分析所有33个微视频特征数据,其中第一期《新天气传奇》5 min 6 s,其它均在3 min以下,其中24个集中在55~80 s。从每月的访问量看,这里分析腾讯视频、新浪微博和微信数据,3—4月是一个品牌发展阶段,除了第一期有个集中推广外,其它访问量都不高,均在千次以下。5月开始点击过万,6月开始每期点击过万,7—8月出现峰值,9月开始回落,但均点击量也在5000以上。

从视频内容看,读《懂天气预报》系列和《防雷》系列一直保持较高访问量,从视频标题看,3月和4月基本是类似《雨量分级》之类的普通标题,5月以后标题更加活泼,吸引眼球,如《气象台真的不报40℃吗?》《学会这招再也不怕打雷了!》等。视频设计趋于成熟也带动了访问量提升。当然7月和8月超强台风“利奇马”影响,高温和强对流多发也是访问量上升的重要原因。

单个微视频的传播也有其本身的特征,以《为什么雷阵雨多发生在午后?》微视频为例,这是一个37 s的微视频,在腾讯视频访问量达到了12万,加上微博、微信访问量合计14万。从发布开始,它的访问影响持续了10 d,前4 d都保持着较高的访问量(表2)。这说明微视频不同于一般微信推文,它的传播影响周期更长,一般气象微信公众号的推文访问仅限当天,因为新的推文发布后,不太会去回翻过往文章。这一传播特征恰恰符合科普传播的需求,也契合了气象科普微视频的制作特点,结合天气特征,一般一周到10 d推出一期微视频,这种传播规律和制作周期的吻合,能够使网络上的热度有效持续。

表2 7月11—20日微视频累计阅读量

在分析中还发现,所有点击观看过万的视频,大部分的阅读来自腾讯视频和微博,微信点击观看较少。这可能有两个原因,科普微视频是与当天的微信推文一起发出的,没有主推,另外气象微信的粉丝阅读习惯更关注推文,不愿意点击观看视频。这也提醒今后的运营为了科普传播覆盖面更广,是不是需要及时开拓抖音、快手等热门微视频平台,这些微视频平台的用户和微信用户还是有明显的层次划分的。

3 气象科普微视频设计思考

从前面的分析知道微视频的很多特征非常符合当前气象科普的需求,所以制作好一个视频也是微视频科普持续发展的重点,一时的流量可以靠推广,品牌化的发展还是需要坚实的作品质量。

3.1 视频时长要短 知识点切口要小

微软公司就手机和社交媒体对人们注意力时长和质量的影响做过一项调查,发现2000年时人类平均注意力时长为12 s,2015年只有8 s。全媒体环境下网络在线视频大学生受众调查问卷中,79.12%的人可接受广告时长不超过60 s。因此,增加科普视频的长度并不会给科普传播带来更大的效益,反而越短越符合公众阅读习惯。

从近一年的实践也得知,最短的37 s视频访问量最高,“杭州气象科普67”微视频于夏季雷雨高发期推出5个系列防雷科普微视频,受到公众喜爱。5个平均片长为1 min 30 s的科普微视频,累计阅读量达31.12万。1 min左右的视频是长传播效果较好。过短不能说清楚问题,过长就失去了吸引力。每一个视频就推一个知识点,要让在受众注意力最高的几秒钟看明白一个知识点。可以采用系列视频的形式科普一个复杂的问题效果更好,“杭州气象科普67”推出的两个系列微视频均取得了较好的效果,微视频的期数则取决于合适发布此类系列的天气存续周期,因此,并不是每一个知识点都可以采用系列化制作的。

3.2 科学性、艺术性要相结合

科学讲究严谨,艺术追求个性,科普知识传播如何做到既科学研究又充满可看性,为大众所喜闻乐见,是科普微视频创作的关键点。科普微视频创作前稿件需经过专业工作人员审核,以确保气象科普知识传播的严谨性、科学性。在此基础上,搭配能引起公众兴趣的文章标题,前面的分析也发现相比起陈述性语气,充满悬念的疑问句以及富有创意的感叹句形式的文章标题更能吸引公众阅读。

微视频的画面表现形式可多样丰富,但需要注意画面与文字的搭配要恰如其分,画面中文字过多会降低视频可看性,但缺乏相应的文字解释,会增加对科普类视频的认知难度。科普类视频语言以解说为主基调,为使公众更好的理解知识点,语速不易过快,但语速过慢视频容易给人带来无趣感,因此,大部分科普微视频较适合中速加轻松幽默的语言,既达到科普目的又能减弱公众对接受专业性知识的心里压力。

微视频的核心是视频,但是作为科普视频,要合理协调实景和图文手绘的布局。实景视频起到话题代入功能,活泼的片头,相对固定的主持人,风格突出的语调都是品牌体现。图文、手绘、动画注解的综合应用,可以实现很短的篇幅讲明白知识点,同时精心设计的画面也能延续受众的注意力,看完视频。

3.3 充分发挥融媒体下的气象科普传播活力

传统媒体时代下,一个气象科普产品从完成制作到被公众接收,往往是单线传播,公众与公众之间一般是彼此孤立的。融媒体业务体系下,气象科普产品的传播已经开始由单线传播改变为裂变传播,如图1。不可忽视裂变层的传播力,2019年8月7日开始,超强台风“利奇马”逐渐影响杭州,当期推出的科普微视频《台风来了怎么做》通过杭州各大新媒体转载发布,贡献阅读量近4.5万。

产品A传播源B激发层C裂变层D气象科普产品杭州官方微信微博等微信微博的粉丝、合作渠道……粉丝、合作渠道的粉丝、员工、朋友……

图1 气象科普产品裂变传播

前面的分析也发现腾讯视频的访问量一直是每期贡献最大的,说明视频平台的用户和微信的用户还是有明显的界限的,所以对于抖音、快手、小红书等主流微视频平台要适时登陆,新媒体时代的特征就是包容个性,只能去适应不能去回避。

3.4 精准投放 广泛传播

科普微视频的制作是重点,投放也是重要一环。气象科普微视频的投放要考虑到气象、科普和微视频3个关键词。要充分考虑气象特征,主要是在合适的天气背景条件下投放;作为科普微视频,核心功能是科普,不做预报传播的工作;作为微视频,投放时间选在通勤或休闲时间点最为合理,工作时间投放,几个小时就被用户关注的其它公众号推送产品淹没。

基于这些特点,为更好扩大科普传播效果,微视频制作又需要一定的时间周期,所以需要对关键天气和重要天气舆情节点有个预估,提前策划视频制作,在制作的过程中注重微科普视频库建设。同时气象科普微视频选题不局限于聚焦天气做科普,还可拓展延伸到气象防灾减灾,气象科普推广活动等,形成线上线下互为补充,协同提升品牌传播力。

4 结 语

4.1微视频短小精悍,便于传播的特点以及微视频网络用户的爆发式增长,使得微视频已经成为科普传播的重要平台。

4.2气象科普微视频的传播效率明显高于传统科普手段,而且覆盖人群的种类更加丰富,其人均传播成本也远远低于传统科普手段。

4.3气象科普微视频的网络传播热度一般可以保持一周以上,这也是它与其它新媒体手段的区别,利用好传播周期和制作周期的规律,能够有效的保持科普平台的网络持续热度。

4.4气象科普微视频1 min左右的时长最契合受众的需求,新颖的标题编排、固定的主持引流、轻快明了的图文说明都能够有效提升视频的质量和传播效率。

4.5气象科普微视频的投放讲究精准,时机上要结合合适的天气背景,受众的阅读习惯,各类视频、短视频平台、微博平台的传播效率最高,科普还具有服务本地的职能,所以本地新媒体平台也能带来不错的效果。