汉语“贫穷”义常用词的历时演变

王 健,汪银峰

(长春师范大学 文学院,吉林 长春 130032)

常用词研究是汉语词汇研究的重要组成部分,了解常用词的发展演变规律对汉语史研究具有重要意义。汪维辉《汉语常用词演变研究的若干问题》一文认为,近年来学界关于汉语常用词演变的研究经历了从单音节词研究到双音节词研究、从个别词演变研究到语义场演变研究、从历时演变研究到历时演变与共时描写相结合研究等过程[1]。常用词演变研究受到了更多学者的关注,诸如“站立”“思考”“睡觉”“跳跃”等方面的研究均有所涉及。然而,关于“贫穷”义常用词历时演变的相关研究成果略显不足。依据相关文献与辞书,本文拟将“贫穷”义常用词的研究范围确定为“贫”“穷”“乏”“困”“寒”,亦涉及以上述词作为构词词素而形成的双音节词。向熹《简明汉语史》参照王、吕二先生的观点,将汉语史分为上古期、中古期、近代期与现代期四个阶段[2]。本文据此从上古、中古、近代三个阶段展开研究,对“贫穷”义常用词进行共时描写与历时演变分析,尝试梳理“贫穷”义常用词的发展演变过程,以期对汉语常用词研究作一点补充。

一 上古汉语“贫穷”义常用词概况

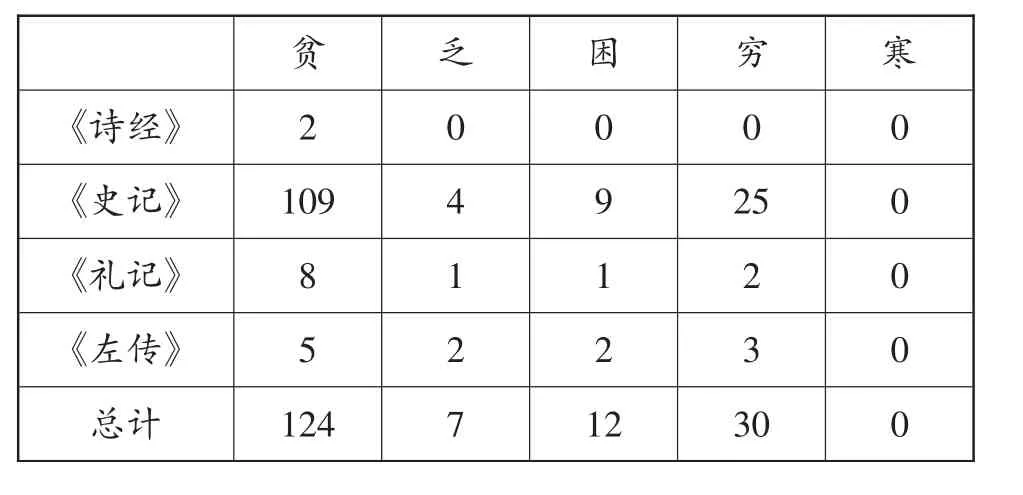

上古汉语词汇以单音节词为主,代表了早期汉语词汇的特点,也清晰地记录了“贫穷”义常用词的早期使用情况。本文以《诗经》《史记》《礼记》《左传》四部经典作为代表文献并结合其他相关文献资料,对上述常用词在上古文献中出现的频率作出统计(见表 1)。

表1 上古汉语“贫穷”义常用词使用情况

据此可以得知:“贫”在上古时期“贫穷”义常用词中居于主体地位,出现时间最早、使用频率最高、应用范围最广,最能代表这一时期“贫穷”义常用词,主要用作“贫穷”“贫困”义出现。核心词性为形容词,常在句子中充当谓语及宾语。

(1)自我徂尔,三岁食贫。(《诗·卫风·氓》)

(2)终窭且贫,莫知我艰。(《诗·邶风·北门》)

(3)公家虚而大臣实,正户贫而寄寓富,耕战之士困,末作之民利者,可亡也。(《韩非子·亡徵》)

(4)子云:“贫而好乐,富而好礼,众而以宁者,天下其几矣。”(《礼记·坊记》)

(5)丘也闻,有国有家者,不患寡而患不均,不患贫而患不安。(《论语·季氏将伐颛臾》)

(6)曰:“吾闻之,生于乱世,贵而能贫,民无求焉,可以后亡。”(《左传·襄公二十二年》)

(7)强本而节用,则天不能贫。(《荀子·天论》)

(8)贫,财分少也。(《说文解字》)

(9)少时家贫,好读书,有田三十亩,独与兄伯居。(《史记·陈丞相世家》)

在所选用的上古语料中,“贫”于商周时期共出现3 次;于春秋战国时期共出现146 次;于两汉时期共出现333 次。由此可见,“贫”作为上古汉语“贫穷”义常用词在西周时期已见用例,春秋战国时期使用频率有所增加,到两汉时期开始广泛应用。相比之下,“乏”与“困”在这一时期的使用频率较低,仅在个别文献中有所涉及。

(10)救乏、贺善、吊灾、祭敬、丧哀,情虽不同,毋绝其爱,亲之道也。(《左传·文公十五年》)

(11)其明年,山东被水菑,民多饥乏,於是天子遣使者虚郡国仓廥以振贫民。(《史记·平准书》)

(12)小国不困,怀服如归。(《左传·襄公二十八年》)

(13)景公曰:“岁饥民困,吾谁为君!”(《史记·宋微子世家》)

(14)管仲曰:“吾始困时,尝与鲍叔贾。(《史记·管晏列传》)

(15)以故城中益空无人,又困贫,所从来久远矣。(《史记·滑稽列传》)

“乏”在相关语料中多表“缺乏”义,核心词性为形容词,由“缺乏”基本义引申为名词“缺乏……的人”及“贫穷”之义。于上古时期使用频率较低,检索结果中共有7 条,主要出现在史书类文献当中,在其他类别文献中较为少见。“困”在上古时期的主要义位为“陷在艰难痛苦或无法摆脱的环境”,引申为“经济困难”。商周时期未有涉及,主要出现在春秋战国及两汉时期,尤以两汉时期使用略多,在《史记》中共出现9 次。

“穷”在语料库检索结果中共出现30 次,最早见于《诗经》,主要表“穷尽”义,鲜表“贫穷”。春秋战国至两汉时期“贫穷”义的使用略有增多,常用搭配为“贫巷”“贫困”等,但该义位尚未成为“穷”的基本义。

(16)宴尔新婚,以我御穷。(《诗·邶风·谷风》)

(17)问独夫、寡妇、孤穷、疾病者几何人也。(《管子·问篇》)

(18)段干木贤者也,不趣势利,怀君子之道,隐处穷巷,声驰千里,吾安得勿轼!(《史记·魏世家》)

(19)分贫,振穷;长孤幼,养老疾,收介特,救灾患,宥孤寡,赦罪戾;诘奸慝,举淹滞;礼新,叙旧;禄勋,合亲;任良,物官。(《左传·昭公十四年》)

(20)穷则独善其身,达则兼善天下。(《孟子·尽心上》)

通过语料分析,可知“寒”在上古时期的用法主要表“寒冷”,几乎未有表示“贫穷”义的例证,故不在此赘述。

总之,在上古时期“贫穷”义常用词当中,“贫”居于主体地位,是“贫穷”义常用词中的核心词。“穷”在这一时期用作“贫穷”义的频率较低,“困”“乏”与“穷”的情况类似。“寒”在该阶段尚未成为“贫穷”义常用词中的成1。

二 中古汉语“贫穷”义常用词的演变

到了中古时期,随着佛教传入、社会发展等影响,汉语词汇开始向双音节化发展,这一趋势导致了词汇的极大丰富,同样对“贫穷”义常用词的成1结构产生了比较深刻的影响。这一时期,以“贫”“穷”“困”“乏”“寒”作为词素而形成的双音节词大量出现,使“贫穷”义常用词呈现出格局广泛的特点。相比于上古汉语,此阶段“贫穷”义常用词既有继承,又有所发展。本部分以《北史》《三国志》《全唐诗》《朱子语类》作为该时期代表文献并参考其他相关文献对“贫穷”义常用词进行描写与解释。表2 为本文所选“贫穷”义常用词在四部文献中出现的频率。

表2 中古汉语“贫穷”义常用词使用情况

根据语料检索、筛查与分析,本文所考察的五个“贫穷”义常用词在中古时期按使用频率从高至低依次排列为:“贫”“穷”“寒”“乏”“困”。其中“贫”在重点考察的四部文献中共出现1341次,仅在《全唐诗》中就达1057 次之多,使用频率最高,仍居于主体地位。该时期“贫”主要作形容词,充当谓语居多。受双音节化影响,“贫”逐渐语素化,“贫穷”“贫寒”“贫困”等双音节词开始出现在这一时期的各类文献中。除此之外,“贫”也常出现于宗教经文(包括汉译佛经)中,表现出其使用的广泛性。

(21)尝梦庶谓己曰:“我薄福,托刘氏为女,明旦当出,彼家甚贫,恐不能见养。”(《北史·列传三十一》)

(22)贫人见已,心大欢喜,即便发之。(《百喻经之三五·宝箧镜喻》)

(23)且夫安贫者以无财为富,甘卑者以不仕为荣。(《抱朴子外篇·嘉遁》)

(24)孙宾硕者,北海人也,家素贫。(《三国志·魏书·二李臧文吕许典二庞阎传》)

(25)终日读书仍少孤,家贫兄弟未当途。(《全唐诗·冬至下寄舍弟时应赴入京》)

(26)久之家业渐替,子孙贫穷,以为地之不利,遂发视之。(《朱子语类·卷八十九》)

(27)拙昧难容世,贫寒别有情。(《全唐诗·天柱隐所重答江州应物》)

“穷”作为“贫穷”义常用词在中古时期得到了一定程度的发展。“穷”的核心义位仍为“穷尽”义,但其“贫穷”义的应用范围开始呈扩大趋势。自魏晋六朝时逐渐被广泛使用,到唐朝时达到高峰,成为除“贫”以外应用最广泛的“贫穷”义常用词。主要词性为形容词,常作谓语及定语。在《全唐诗》中,常以双音节词“穷巷”“穷荒”“穷居”“穷民”等形式出现,其中“穷巷”共出现62 次。以双音节形式出现时多为形容词和名词,主语、谓语、宾语均有所充当。《全宋词》共检索出“穷”196 例,其中表“贫穷”义41例,亦应用于宗教文献之中。

(28)朕当亲执武节,临御诸军,秣马丸都,观兵辽水,顺天诛于海外,救穷民于倒悬。(《北史·隋书·炀帝下》)

(29)会权寻至,羽自知孤穷,乃走麦城,西至漳乡,众皆委羽而降。(《三国志·吴书·吕蒙传》)

(30)穷巷殷忧日,芜城雨雪天。(《全唐诗·扬州选蒙相公赏判雪后呈上》)

(31)穷则箪瓢陋巷,达则鼎彝清庙,吾意两悠哉。(《全宋词·水调歌头·九日醉中》)

(32)己之穷达非所计,故曰“命不足道。”(《朱子语类·卷三十四·论语十六》)

(33)虽穷贱,而不可胁以威;虽危苦,而不可动以利。(《抱朴子外篇·名实》)

相比于上古时期,中古“困”“乏”的“贫穷”义尚未扩大,二者的使用频率依然不高。“困”主要作“困窘,为……所束缚”之义,核心词性为形容词,在句中充当宾语和定语,可引申为“贫困”之义;“乏”主要作“缺乏,……不足”讲,用作形容词,常作宾语,可引申为“缺乏……的人”,即穷人。除单独使用外,也常和其他成分共同组成“饥乏”“困乏”“饥困”等双音节词使用。对上述文献进行检索,包含二者的结果(“贫穷”义)分别仅有14 例与9 例。“困”“乏”在这一时期尚属“贫穷”义常用词中的一般成1,未有显著发展。

(34)乃卖所服衣物,籴粟以振其乏。(《北史·晋书·张轨传》)

(35)此救乏之上务,富国之本业也,使管、晏复生,无以易此。(《三国志·吴书·华核传》)

(36)言常节约以戒不虞,故图乏者必于丰殷,御俭者在于奢逸也。(《昭明文选·卷七·赋丁》)

(37)足以疗饥乏,摘尝味甘酸。(《全唐诗·游悟真寺诗》)

(38)乡人曰:“各自饥困,以君之贤,欲共济君耳,恐不能兼有所存。”(《世说新语·德行·郗公含饭》)

(39)事寡嫂尽礼,抚孤侄恩义极隆,宗姻困匮者,亦多所周恤。(《旧唐书·卷七十·列传第二十》)

(40)丈夫莫守困,无钱须经纪。(《全唐诗·诗三百三首》)

(41)因说:“浙间农民丁钱之重,民之彫困,不可开眼!”(《朱子语类·卷五十三·孟子三》)

“寒”在上古时期尚未成为“贫穷”义常用词,魏晋六朝始加入。在所考察的四部文献中共出现“贫穷”义30 例。使用频率远少于“贫”“穷”,而略多于“乏”“困”,是这一时期“贫穷”义词语的新成1。核心词性为形容词,作定语及谓语时居多。常以双音节词“寒士”“寒门”“寒酸”“贫寒”“穷寒”等形式出现,主要见于唐代文献中。《全宋词》检索出包含“寒”的词句共2726 条,其中用作“贫穷”义仅6条,可见“寒”之“贫穷”义使用范围尚小。

(42)孝谦辞曰:“门族寒陋,访第必不成,乞补1外司马督。”(《北史·文苑传·樊逊》)

(43)郭、贾寒窭,无他资业,而伯求肥马轻裘,光耀道路,是三罪也。”(《三国志·魏志·荀攸传》)

(44)乡人笑我穷寒鬼,还似襄阳孟浩然。(《全唐诗·感归》)

(45)文永曰:仆贫寒如是,父终无已殡送,取主人钱一万,今充身偿债为奴,乌敦(敢)屈娘子。(《敦煌变文·集新书·卷八》)

(46)万壑千岩天付与,一洗寒酸郊岛。(《全宋词·念奴娇·和徐尉》)

总的来说,中古时期“贫穷”义常用词中,“贫”仍处于优势地位,使用最广泛。“穷”有所发展,开始广泛用于各类文献中,使用频率逐渐增加,与“贫”共同作为“贫穷”义最常用的两个词。“乏”“困”的使用频率较之上古时期变化不大。“寒”逐渐加入,成为“贫穷”义常用词之一。

三 近代汉语“贫穷”义常用词的演变

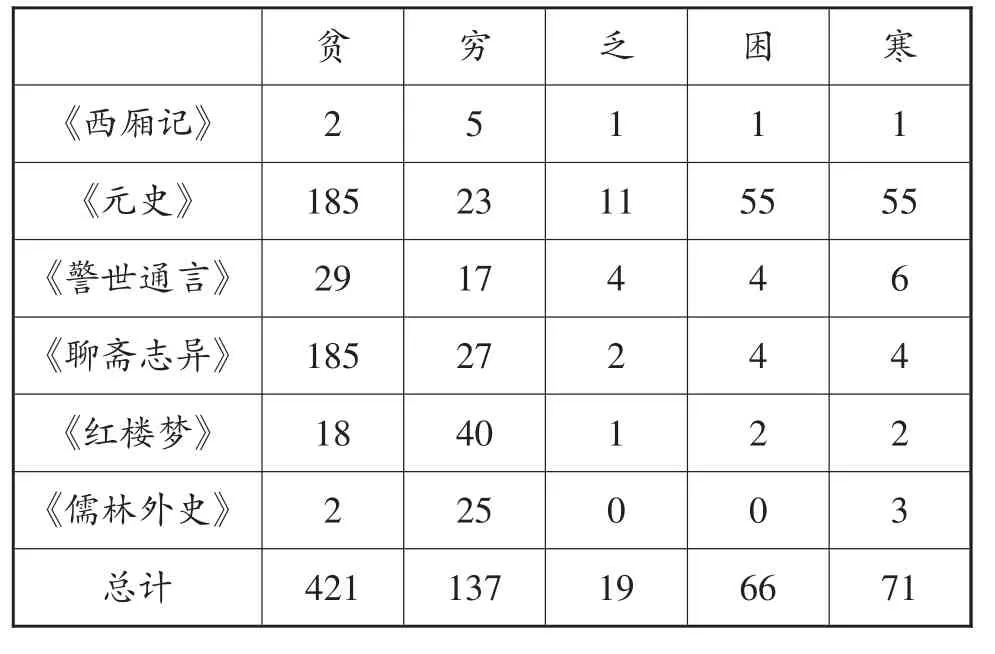

近代时期,社会变动频繁。民族融合、文化交流等因素对这一时期语言文学的发展演变作用巨大。汉语词汇演变亦呈现出与中古时期较为不同的特点,故“贫穷”义常用词的使用情况也随之出现了相应的变化。本部分以该时期经典文献《西厢记》《元史》《警世通言》《聊斋志异》《红楼梦》《儒林外史》为代表,并结合其他相关文献对“贫穷”义常用词进行考察与统计,尝试梳理出近代“贫穷”义常用词的使用情况(见表3)。

表3 近代汉语“贫穷”义常用词使用情况

表3 清晰地反映了近代时期“贫穷”义常用词的使用概况。“贫”在着重考察的六部文献中共出现421次,多于其他四者的总和。主要词性为形容词,常作谓语及定语使用。除单独使用外,亦常与其他单音节词相组合,以“贫穷”“贫困”“贫寒”“贫贱”“贫窭”“贫儒”“贫富”等双音节词的形式出现。由此可见,“贫”在该时期“贫穷”义常用词中仍然具有相当的优势,但也发生了细微的变化。这一时期,“贫”主要出现于历史类文献当中,仅在《元史》中就达185 次之多。除《聊斋志异》外,“贫”出现在其他小说等文学作品中的次数大大减少,《西厢记》《红楼梦》《儒林外史》中分别仅有2 例、18 例、2例。可见,“贫”之“贫穷”义主要应用于书面语体文献中。可以推断:在当时的口语系统中,其使用频率应处于下降趋势。与此同时,“贫”之“厌烦絮叨”义产生,并广泛应用于口语化作品中,这一义位的出现对其“贫困”义产生了一定程度的冲击。

(47)孙大嫂道:“鸟瘦毛长,人贫就智短了。”(《警世通言·卷二十五·桂1外途穷忏悔》)

(48)念贫处十年藜藿,走困他乡;羡威统百万貔貅,坐安边境。(《西厢记·崔莺莺夜听琴》)

(49)只是家贫如洗,衣食无聊。(《醒世恒言·独孤生归途闹梦》)

(50)家贫,昼则负薪米为养,暮则读书。(《元史·郝经传》)

(51)小弟素系寒贫,况且在客中,那里能有定礼?(《红楼梦·第六十六回》)

(52)但寄旅邸,贫不能归。(《聊斋志异·卷八·梦狼》)

(53)自古道:“家贫不是贫,路贫贫杀人。”(《儒林外史·第二十四回》)

“穷”在近代发展迅速,其“贫穷”义的使用频率几乎与“穷尽”义不相上下,甚至略胜一筹。如《儒林外史》共检索出包含“穷”的语料28 条,其中表“贫穷”义25 条;《警世通言》检索出31条,表“贫穷”义 17 条;《红楼梦》45 条语料中,表“贫穷”义40 条。仅在《元史》等历史类文献中,“穷尽”义大于“贫穷”义。可见近代汉语中,“穷”的“贫穷”义在口语语体文献中具有一定的优势,部分文献中的使用频率已高于“贫”。根据语料分析,“穷”常作形容词使用,单独使用时在句子中充当谓语。偶以“穷民”“穷官”“穷诘”等双音节形式出现,这时常作宾语使用。

(54)料定穷儒囊底竭,故将财礼难娇娘。(《警世通言·卷三十二·杜十娘怒沉百宝箱》)

(55)我祖代是相国之门,到不如你个白衣、饿夫、穷士!(《西厢记·第五本·第三折》)

(56)父母穷诘,始实告之。(《聊斋志异·卷十一·狐女》)

(57)也别论远近亲戚,什么穷啊富的,只要深知那姑娘的脾性儿好、模样儿周正的,就好。(《红楼梦·第八十四回》)

(58)只因这一番,有分教:通都大邑,来了几位选家;僻壤穷乡,出了一尊名士。(《儒林外史·第十三回》)

(59)十三妹道:“既不为此,想来是你嫌我这妹妹穷?”(《儿女英雄传·第九回》)

相比于“贫”“穷”,“乏”“困”两者“贫穷”义在近代的使用依旧未有明显的扩大趋势,仅少量出现在部分文献中。“乏”在该时期出现了后起义“疲倦”,这一义位常出现于各种文献中,尤其是带有口语化色彩的小说等文体当中,使用频率甚至略超“缺乏”义。如《红楼梦》中共检索包含“乏”的语料36 条,其中35 条用作“疲倦”,仅 1 条用作“贫穷,缺乏”。“乏”作“贫穷”讲时,常作名词使用,在句子中主要作宾语,如“振乏”。偶尔用作形容词,与“困”“消”组成“乏困”“困乏”“消乏”等双音节词使用。“困”在该时期的核心义位为“困扰,阻碍”“疲倦欲睡”。《西厢记》共检索出包含“困”的语料4条,其中表“疲倦欲睡”2 条;表“贫困”1 条;表“阻碍”1条。《红楼梦》检索出的14 条结果中,仅有2条为“贫穷”义。“困”表“贫穷”义时,主要作形容词,常在句中作谓语。近代时期的“乏”“困”依然属于“贫穷”义常用词中的一般词汇,主要出现于历史类文献中,未见广泛使用。

(60)施生虽是好人,却是为仁不富,家事也渐渐消乏不如前了。(《警世通言·卷二十五·桂1外途穷忏悔》)

(61)诸年谷不登,百姓饥乏,遇禁地野兽,搏而食之者,毋辄没入。(《元史·志·卷五十八》)

(62)每值乏窘,真辄出黑石一块,吹咒其上,以磨瓦砾,立刻化为白金,便以赠生;仅足所用,未尝赢余。(《聊斋志异·卷十·真生》)

(63)凡闺阁中家常一应需用之物,或有亏乏,无人照管,她又不与人张口。(《红楼梦·第五十七回》)

(64)自后数朝,官盛刑滥,民困财殚。(《元史·列传·卷四十五》)

(65)当初父亲存日,也曾周济过别人,今日自己遭困,郤谁人来周济我?(《警世通言·卷十七·钝秀才一朝交泰》)

(66)未几穆生卒,家益索,大困,则乞怜其母。(《聊斋志异·卷九·乔女》)

“寒”在近代的用法和使用频率与“乏”“困”相当。“寒”自魏晋六朝加入“贫穷”义常用词以来使用频率一直不高,与“乏”“困”作为“贫”“穷”的同义词存在。“寒”在考察的六部文献中共出现71例,其中《元史》55 例,仍以历史类文献为主。《警世通言》中共检索出“寒”36 例,6 例用作“贫穷”义。《聊斋志异》34 例中,仅5 例指“贫穷”。当“贫穷”义讲时常为形容词,在句中充当谓语及定语。与“贫”“孤”“贱”“儒”等 组 合成“寒 贫”“寒 贱”“孤 寒”“寒儒”等双音节词出现于文献之中。

(67)今朝三品职,昨日一寒儒。(《西厢记·第五本·第四折》)

(68)当时殿前太尉是阳和王,见了这词,好伤感,“原来刘两府直恁孤寒!”(《警世通言·第八卷·崔待诏生死冤家》)

(69)章丘有周生者,以寒贱起家,出必驾肩而行。(《聊斋志异·卷七·颠道人》)

(70)虽隔重洋,尚叨樾荫,想蒙不弃卑寒,希望茑萝之附。(《红楼梦·第九十九回》)

(71)自小也上过几年学,因是家寒无力,读不成了。(《儒林外史·第十五回·葬神仙马秀才送丧思父母匡童生尽孝》)

(72)广惠司,秩正三品,掌修制御用回回药物及和剂,以疗诸宿卫士及在京孤寒者。(《元史·百官志》)

总之,近代“贫穷”义常用词中,“贫”依旧保持着其主体地位,仍具有优势。“穷”在这一时期被广泛使用,在部分文献中的使用频率甚至超过“贫”,成为成1中的最常用词。尤其在口语化特色鲜明的作品中,“穷”具有相当的优势。可以说,该时期的“穷”逐渐接近“贫”,呈现出有意替代“贫”的趋势。这是近代“贫穷”义常用词发展演变中一个最为显著的特点,促进了“穷”成为现代汉语中“贫穷”义的核心词。“乏”“困”“寒”的发展趋势十分平稳,较之前两个阶段未有大的变化,长期充当一般词汇被使用,三者的“贫穷”义自产生至近代都未成为其全部义位中的核心。自近代起,“贫”“穷”主导“贫穷”义、“穷”后来居上的格局基本形成,影响着现代汉语“贫穷”义常用词的演变发展。

四 汉语“贫穷”义常用词发展演变的特点

(一)“贫”始终处于优势地位

自上古至近代,“贫”一直作为“贫穷”义常用词中的主力被广泛使用。无论在历史类文献或是诗词小说等其他体裁的文献中,使用频率都遥遥领先。“穷”“困”“乏”“寒”在发展过程中都拥有多个义位,且“贫穷”一般不作为主要义位。如“穷”的“穷尽”义与“困”的“困窘”义。反之,“贫”从上古产生时起就作“贫穷”义使用,并始终以此作为其核心义。即便近代产生了“絮叨可厌”之义,但“贫穷”仍作为基本义。明清时期,“穷”的使用频率虽大幅增加,却尚未对“贫”产生本质性冲击。“贫”依然是“贫穷”义常用词中的主体,这是“贫穷”义常用词演变过程中最显著的特点。

(二)同义连用是“贫穷”义常用词双音节化的主要途径

“同义连用是指两个或两个以上意义相同、相近或相类的词并连在一起使用,在句中表示一个相对完整的意义、充当一个语法成分的语言现象。”[3]上古词汇系统以单音节为主,到中古时期开始向双音节化发展,这一趋势在近代时期尤甚。“贫”“穷”“乏”“困”“寒”作为“贫穷”义常用词中的成1,除单独出现外,亦经常通过同义连用的方式相互交替组合成双音节词使用。如“贫”与“穷”组合成“贫穷”;“贫”与“寒”组成“贫寒”;“贫”与“乏”组成“贫乏”;“贫”与“困”组合成“贫困”;“穷”与“困”组合成“穷困”;“困”与“乏”组成“困乏”;“穷”与“寒”组合成“穷寒”等。同义连用促成了“贫穷”义常用词中双音节词汇的极大丰富,是“贫穷”义常用词发展演变过程中的重要特点。

(三)六朝时期是“贫穷”义常用词演变的转折点

对语料进行筛查、整理,根据各时期的数据统计,可以直观地看出“贫穷”义常用词在历史发展过程中的整体趋势。根据以上信息,我们可以概括出魏晋六朝是该类词汇演变的转折时期这一特点。魏晋六朝是“穷”之“贫穷”义初步扩大和“寒”之“贫穷”义开始初步使用的重要转折时期。在此之前,“穷”被广泛用作“穷尽”;“寒”仅表“寒冷”。“寒”的加入扩大了“贫穷”义常用词的成1范围。这一阶段承前启后,既继承了上古时期的使用情况,又孕育出新的力量,推动着“贫穷”义常用词的进一步发展和完善。

(四)词义引申是“贫穷”义常用词演变的主要方式

张博在《汉语词义衍化规律的微观研究及其在二语教学中的应用》一文中提到:“词义运动有引申、分化和虚化三种基本形式,其中词义的相应引申是指语义类聚词在原义的基础上对应性地派生出新义。”[4]词义引申带来词义的扩大、缩小和转移,这一理论可以帮助我们分析“贫穷”义常用词的演变。据语料整理,“贫”自上古产生时期就作“贫穷”义使用,“贫穷”是其核心义位,这一特点一直持续到中古时期结束。“贫”是该类常用词中发展最为稳定的成1,在演变过程中未出现频繁的词义运动,长期稳定地以“贫穷”作为核心义位。至近代,“贫”的词义扩大,引申出“厌烦絮叨”之义,但“贫穷”仍处于优势地位,“贫”的词义分化为“穷”的进一步发展创造了条件。“穷”在上古即作“穷尽”之义,并以此为核心义位,后引申出“贫穷”义。中古尤其是唐朝时期,“贫穷”义方被大量使用。后来,由于“穷尽”这一义位逐渐转移至“尽”,“穷”的“穷尽”义开始被弱化,才出现了明清小说中“穷”多于“贫”的现象。同理,对于“乏”“困”来讲,其原本作“缺乏”“困窘”使用,后来此义位基础上引申出“贫穷”义。且近代起,二者主要偏向于指“乏困、困倦”,“贫穷”义被弱化。“寒”原本指“寒冷”,自魏晋六朝起词义变化,引申出“贫寒”之义,也泛指“贫困”。但“寒冷”始终是“寒”的核心义位,“贫穷”未能被广泛使用。因此说,词义引申是“贫穷”义常用词演变的一大特点。

五 汉语“贫穷”义常用词发展演变的原因

词汇的发展和演变是多种因素共同作用的结果。既离不开其自身的特点,又与外界因素息息相关。因涉及面较广,故难以穷尽。本文尝试运用语言学的相关理论对“贫穷”义常用词进行分析,试图解释影响其发展的主要原因。

(一)认知的作用

语言与思维的关系极其密切,思维是语言形成和发展的重要推动力。关于语言与思维的关系,徐通锵、叶蜚声二位先生在《语言学纲要》一书中有所提及。近年来,从认知角度分析常用词演变愈发受到学界的欢迎,大量实践也充分证明了这一研究方法的适用性与科学性,在语言演变过程中,认知必定起到重要的作用。李宗江认为:认知对语言词汇的影响是多方面的,实际上词的发展变化,根本原因是认知原因[5]。在本文所研究的“贫穷”义常用词中,大部分成1都属于多义词的范畴。多义词多个义位间的引申关系离不开人们的认知。一个词从产生时所拥有的一个意义到后来的多个意义,这都是认知在起作用。如“贫穷”义常用词当中最核心的“贫”在东汉许慎《说文解字》中被解释成:“财分少也”,引申出后来的“贫穷”义正是认知促成的结果。再如“穷”,原义指“穷尽,尽头”。《说文解字》:“穷,极也”,后来用于形容物质财富,泛指“财富的尽头”,即引申出其“贫穷”义,对词语理解的不断加深和广泛使用是推动单义词多义化的主要因素。因此说认知是“贫穷”义常用词发展演变过程中不可或缺的因素。

(二)词义的引申

词义引申既是“贫穷”义常用词演变的特点,又是促使其发展演变的重要因素之一。“贫”之所以长期处于优势地位,是因为“贫”的词义稳定,少有引申,始终以“贫穷”义作为其核心义位。而“穷”由“穷尽”引申出“贫穷”义后,未有其他引申义,成为“穷”最后获得的义位,因此在明清小说中常见“穷”多于“贫”的现象,这正是“贫”“穷”二词词义引申的结果。“乏”“困”“寒”的情况类似,本义均不作“贫穷”用,其后引申出这一义位。但之后三者都不以“贫穷”作为常用义位,而是逐渐向“疲乏”“困倦”“寒冷”方向靠拢,这是三者始终未成为“贫穷”义核心常用词的原因。总之,词义引申在赋予“贫穷”义常用词新义的同时亦推动其发展。

(三)避免歧义

李宗江先生曾说:“如果一个词所承担的义位过多,就容易在使用中发生歧义,影响交际,这可能导致两种后果。一种后果是变为复合词,另一个后果是导致在与词义负担较轻的同义成分的竞争中失败,以致最后消失。”[6]根据上文内容可知,“困”“乏”的义位数量明显多于其他三者,在使用过程中更容易产生歧义,因此在演变过程中没有明显的优势。“贫”“穷”“寒”三者义位数量相当,而“贫穷”属“寒”的引申义,使用频率低,地位比较边缘化,在“贫穷”义常用词的演变过程中亦不具有优势。因此,“贫”“穷”成为“贫穷”义常用词中的主力。“贫穷”义是“贫”最早获得和“穷”最晚获得的义位,“贫”使用时间更长,因此在上古至中古时期,“贫”占据绝对优势。但到了近代,“贫”又引申出“厌烦絮叨”之义,使用日益广泛。而此时的穷不仅没有引申出新的词义,原有的“穷尽”义也开始弱化,逐渐为“尽”所取代,故“贫穷”义占据优势。语言应用中避免歧义的原则促使“贫”“穷”成为“贫穷”义常用词中的主要成1。

本文以“贫”“穷”“乏”“困”“寒”作为考察对象,结合各类文献资料,描述了“贫穷”义常用词在上古、中古、近代三个时期的使用情况,并总结出其发展演变的特点,继而分析其演变的原因。据此,我们可以直观地了解到该类词汇的演变趋势,即:“贫”长期主导;“穷”于中古产生后在近代时期后来居上;“乏”“困”虽一直属于“贫穷”义常用词却始终未能广泛应用;“寒”在魏晋六朝时期成为“贫穷”义常用词的新成1,但使用频率一直不高,单独出现时几乎只用于“寒冷”义,仅与其他词组合成双音节词时用作“贫穷”义使用。自中古双音节化后,以“贫”“穷”作为核心词素的“贫穷”义双音节词亦较为常用,如“贫穷”“贫困”“穷困”“穷苦”等。综上所述,实际上“贫穷”义常用词的发展演变即是“贫”与“穷”替换的过程。