整本书阅读的问题区间和构建场域

韦伟

整本书阅读是培育学生“语文学科核心素养”的有效途径,它高度契合了习近平总书记提出的“坚持把立德树人作为根本任务”的教育目标。但不可回避的是,我们一线教师仍深陷在整本书阅读的困局之中,诸多操作问题还需作进一步的廓清和定位。比如说,在整本书阅读的问题区间上把握不当,在教学方法上迷茫无措,在教学行为上无所作为,在教学认识上急功近利等。下面,笔者将廓清整本书阅读的注意问题并指出其操作路径,以求教于大方之家。

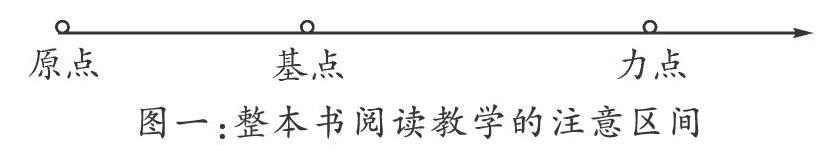

一、廓清:整本书阅读教学的三个注意问题

1.原点:控制阅读的复杂度

在教学原始点上,我们要有这样的认识——整本书阅读并非越复杂越好。搞清这样的认识起点,我们在实施整本书阅读时就会理性追求合理度,谨防复杂化,即体现出整本书阅读的教学规律与测评方向。而从教学现状上来看,有的教师刻意地追求整本书的深度和广度,对“深度学习”的理念存在误解;从书目选择上来看,有的教师将冷门生僻、晦涩艰深的书作为集体教学的内容,不按照课标中推荐的读物组织教学活动。

2.基点:聚焦阅读的思维力

在教学基础点上,批判性思维正成为整本书阅读教学探讨的聚焦点。回顾70年来的阅读教改之路,经历了从关注读物的外在因素(长度、体裁等)到读物的内在因素(艺术、意蕴等),再到阅读者的外在因素(持续时间、兴趣投入等),最终到阅读者的内在因素(自主性、思维性等)的漫长过程。因此,思考才是阅读中的重要因素,整本书阅读需要这种聚焦学生活动、阅读思考和学习方式的思辨性阅读。

3.力点:遵循阅读的过程性

整本书阅读应将过程指导作为着力点,而不是只关注阅读结果。教师应提供适合学生阅读的内容,帮助学生找到有效的阅读方法,搭建阅读交流的平台,在交流过程中解决学生的问题,引领学生发展阅读能力、拓展阅读视野、提升阅读品味。因此,整本书阅读需要形成“选书(激情激趣)-预热(启动行为)-通读(进出文本)-研读(深入品咂)-展示(凝结成果)”的程序性指导流程。

由此观之,整本书阅读形成了“以把控内容为原点,以凸显思维为基点,以过程指导为力点”的问题区间(如图一),其中为整本书阅读选择合宜的教学内容是逻辑起点,提升学生思维品质是整本书阅读教学的核心关键,开展整本书阅读活动的过程指导是实现路径。总而言之,只有厘清整本书阅读面临的问题,才能高效科学、有序规划整本书阅读教学的实施,才能使学生在阅读时有所收获并直指“语文核心素养”的全面渗透。

二、指出:整本书阅读教学的三层操作路径

在厘清了整本书阅读的问题区间之后,指出操作路径才有实际意义。众所周知,整本书阅读经历了从“顶层设计”到“落地实施”的漫长路途,它营造了一个巨大的教学策略构建场域。自高中新课标颁布以来,再到国内外各种教育教学理念的强势介入和深入融合,一线教师在操作层面上最终收获了不少具体可行的操作路径。

1.宏观层面:整本书阅读的课程设置

《普通高中语文课程标准(2017年版)》在课程层面提出:“重视培养学生广泛的阅读兴趣,扩大阅读面,增加阅读量,提高阅读品味。提倡少做题,多读书,好读书,读好书,读整本的书”,并设置了“整本书阅读任务群”。尽管有如此的宏观层面规定,但整本书阅读仍存在实际操作性不强的诸多问题,究其原因是课程模式选择上的迷茫不定。泰勒目标模式下的整本书阅读要求从“区分课程形态,规定阅读篇目的范围,明确阅读方法,评估阅读结果”这四个维度开发和确定教学内容。这种课程模式在一定程度上有效推动了整本书的实践并获得不少经验。

(1)课程的目标定位和内容选择

“具有广阔的阅读视野;养成良好的阅读习惯;多角度探究文本意义;建构合理的阅读策略”是借鉴泰勒目标模式下的整本书课程目标表达。此外,他还从“读什么”和“教什么”两个角度诠释整本书课程内容的选择,产生深远影响。一来,教师要选择学生感兴趣的优秀作品,对学生精神成长和生命塑造有正面意义的进步书籍;二来,教师要将学生设置在宏大背景下去阅读发现,以独特的理论视角对整本书作深度思考,在复杂情境中自如运用阅读策略,并尝试建构多元体系的阅读知识系统。

(2)课程的過程设计和评价构想

泰勒的“目标指引”理念在整本书阅读的实施过程设计和评价方案构想上有极大贡献。具体而言,在过程设计方面,整本书阅读要体现“整”的特点,整体规划阅读活动,整合整本书阅读内容,设计整体阅读任务,帮助学生在不同类型的学习活动中丰富言语实践活动。与此同时,在评价构想方面,整本书阅读的评价维度要包含学生的阅读量、阅读面、阅读习惯等,评价主体要覆盖全面,包括教师、家长、同伴等,评价方式以表现型评价为主,关注学生的阅读状态、阅读策略、阅读质量等。

2.中观层面:整本书阅读的打开方式

(1)思辨式学习

思辨式学习的整本书阅读可称之为“基于问题解决的思辨读写”,以批判性思维的原理、策略与技能介入阅读过程中出现的关键问题和疑难问题的阅读方法,其基本范式是:遭遇困惑-定义问题-推测因果-分析论证-反思确证。以《三国演义》为例,有学生在自主阅读过程中对“刘备”这一人物形象产生了情感冲突,即“作为君王的刘备常给人一种虚伪、矫饰与狡猾的不快之感”,此为第一阶段。第二阶段,学生要确定问题之所在,定义问题的范畴和性质,即“刘备在行为上的两面性,在人格上的虚伪性,在品德上的伪善性”。第三阶段,教师要引导学生在文本提供的信息的基础上,结合自身知识与经验,推测刘备虚伪的原因。第四阶段,学生对刘备的言行举止分门别类的研究,一一澄清。第五阶段,学生对“刘备虚伪”的结论所隐含的意义做进一步的探寻,以完善与校正关于刘备的断言。

(2)专题式学习

专题式学习下的整本书阅读以“专题”为统领,围绕语文学科特定研究领域下的核心阅读材料(整本书群),指导学生建构并解决研究问题、撰写完成研究论文等学习成果的阅读活动。具体到实践层面,“创作背景”“体裁特点”“语体特点”“组织结构”是主题式整本书群文阅读的四大观照维度。以“鲁迅小说中的‘我”(主题名称)为例,笔者提出“点全·线联·面融”三维立体的阅读策略。首先,点要周全。在《呐喊》《彷徨》中出现了不少“我”的形象,通读这两本整本书后,可以初步设定主题名称。其次,线要联通。在《呐喊》《彷徨》中每一类“我”的形象分别有什么特征和功能呢?学生将两本书中与此相牵连的细节反复阅读,捕捉有用信息将两本书相勾连形成网络状的相叠线条。最后,面要融合。设置“这些‘我的形象分别与鲁迅本人有何联系呢?”这样问题将学生引向对文本的深层思考。

(3)混合式学习

混合式学习指的是学生至少进行部分在线学习,其间可自主控制学习的时间、地点、路径或进度,另外至少部分时间在家庭以外受监督的实体场所进行学习。混合式学习使整本书的阅读空间从学校延展到家庭和社会,阅读方式从单一的精细耕耘走向精读与泛读的有机结合;还使整本书阅读既有线上受监督的思考、探究和研讨,也有下线无拘无束的自由漫读。以《朝花夕拾》为例,教师可先以作业布置的方式让学生在课余阅读,然后在课堂以问题研讨的方式检查阅读成果,即“鲁迅曾这样形容书名的寓意‘带露折花,色香自然要好的多,欲罢掩卷,你收获了哪些‘色香”。学生的阅读反馈可能仍然不能伸向文本内核,可引导学生从“人情美”“情趣美”“理趣美”的角度再次回归文本深入阅读,最后在课堂以汇报展示的方式交流阅读收获。

(4)项目式学习

项目式学习在整本书阅读中的操作路径是:成立项目(发现问题)-资源拓展(搜索问题)-项目探索(分工合作)-项目汇报(方式恰当)-项目评价(互评自评)。质言之,组织学习共同体是项目式整本书阅读的基本单元,丰富多样的研学项目是项目式整本书阅读的学力保障,建构项目式课堂模型是推荐整本书研学活动的有效路径,确立项目汇报方式是项目式整本书阅读的专业支撑。以《百年孤独》为例,在组织学生形成研学共同体后引导学生围绕“作品隐喻框架内的内涵指向”提出问题,讨论问题,确定研学项目主题,然后在课堂中共同体成员分工合作、各司其职、各尽其才,优质有序地进行项目汇报,最终在师生对话和自评互评中形成小论文的研学成果。譬如,有研究作品里的“猪尾巴”,有探讨作品里的花花草草,还有探究作品中的黄蝴蝶和其他昆虫的……

3.微观层面:整本书阅读的策略呈現

(1)自主重构内容

为了让学生在阅读过程中形成完整印象,可在学生通读全书后摘取某个人物或者某件事件的关键信息,将相关信息到组织一起在互文空间建构文本意义。文本的意义都是在文本内部各个系统的交互参照和指涉的过程中发生的,文本的互文空间好比植物根茎一样纵横交错。以《西游记》为例,师徒四人和白龙马共同经历了“天上-地上-天上-地上”的发展历程:“起点”在天上,各自因不同的佛门道德缺陷被贬人间,历经千辛万苦取得真经修成正果返回天上。例如,孙猴子有着“摩尼珠-孙悟空-孙行者-斗战胜佛”的成长轨迹和身份变化。教师可指导学生整理师徒四人形象变化的思维导图,组织学生讨论其共同特点,理解其成长过程并充分展示交流。

(2)捕捉反复闪回

为了让学生对作品中的关键内容加强理解,可指导学生捕捉作品中设置的一个重复出现的语言、动作、场景等,以此形成勾连,进而理解作者的创作意图,实现与作品的深度交流,与作者深度对话。作品中反复闪回的关键信息值得读者捕捉、分析和咂摸,这往往是教师带领学生走进文本深处的撬动点和切入点。以《骆驼祥子》为例,作品中出现了四处描写祥子的“笑”——“脸上那么单纯可爱”“他忍不住笑了出来”“似乎连怎么笑都忘了”“他居然向她笑了笑”,这不同的笑勾勒出祥子不同人生阶段的心理状态,也划分出前后期祥子的面貌特征。基于此,捕捉祥子不同形态的笑容,可帮助学生在动态变化中分析人物形象和动作表征,领略作者写作手法的高妙与娴熟。

(3)对比参照阅读

为了让学生吃透作品中的重要内容,可指导学生在阅读过程中将具有一定关联的人物、事件、场景等进行对比参照,区分其中的细微差别,探究差别产生的本质原因,进而生成更为丰富、完整、深刻认识。学生对作品中的人和事保持高度的敏感,在阅读发现中陷入深入思考,在自觉探索中形成阅读成果,构成良好阅读循环。《平凡的世界》中的孙少安和孙少平,《家》中的觉新和觉慧,以及《四世同堂》中的祁瑞宣和祁瑞全,他们在形象定位上极为相似,哥弟的不同形象有着不同的命运和结局,即“他们不同的人生追求折射出那个时代青年的不同思想风貌”。这种对照阅读可帮助学生认识到人物变化折射出的不同文化观念,引向思想文化的深层思考。

(4)尝试跨界阅读

为了让学生体会不同的艺术形式在表现人物、设置情节方面的特点,指导学生阅读名著时打开学科的界限,综合利用历史、地理、政治等学科的知识立体化品评人物,加深名著的理解。这种不同媒介对同一主题的多元化呈现,为学生品味赏析、深化理解开辟了多条道路,诚如斯坦利·费什说“阅读是一种运动的艺术”。举例而言,《三国演义》作为历史演义小说必然涉及历史问题,从历史事实的角度辨析情节,文学虚构的魅力才能露出水面;作为战争小说必然涉及地理问题,弄不明白空间分布、地形构造、气候特点,就无法透彻理解其战争描写的艺术魅力;作为政治小说,想要理解“挟天子”“称天子”这些事的政治原因,确实需要了解古代政治体系中皇权至上的原则……

由于整本书阅读有着“碎片阅读”无法比肩的教学价值:其一,它提供了学生相对完整的文化场域;其二,它推动了学生认知过程的逐渐完善;其三,它促进学生阅读策略的综合运用;其四,它承载了学生综合能力的进阶发展。所以,教师要在厘清整本书阅读注意问题的前提下,设计出丰富多彩的阅读活动,在活动中“潜藏”策略,进而引导学生自主建构阅读策略并形成个性化的阅读经验。

[作者通联:江苏无锡市梅里中学]