“农村社会学”课程思政元素的融合式教学探索

祝士苓,夏建海,张淑玲

(天津农学院 马克思主义学院,天津 300384)

高校思想政治工作关系着高校培养什么样的人、如何培养人以及为谁培养人这个根本问题。要坚持把立德树人作为中心环节,把思想政治工作贯穿教育教学全过程,实现全程育人、全方位育人[1]。利用课堂教学这个主渠道,思想政治理论课在改进中加强、提升思想政治教育亲和力和针对性,满足学生成长发展需求和期待,各类课程应与思想政治理论课同向同行,形成协同效应[1]。习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上对高校思想政治理论课提出了更高的要求,也为高校其他公共基础课、专业课等各类课程明确了定位和职责。为达到其他课程与思想政治理论课同向同行,形成协同效应的效果,深挖其他课程中的思想政治元素,使大学生在知识获得、能力提高的同时,达到价值提升的目标。为中国特色社会主义现代化强国的建设培养具有家国情怀的优秀建设者和接班人,是新时代高校的使命和担当。为此,各高校思想政治理论课的改革创新和专业课、公共基础课等各类课程的课程思政建设方兴未艾。本文就在“农村社会学”课程思政建设中进行的探索做一阶段性总结。

1 课程思政的涵义及重要意义

1.1 课程思政的内涵

课程思政是由课程和思政两个词构成。广义的课程是指学校为实现培养目标而选择的教育内容及其进程的总和,它包括学校教师所教授的各门学科和有目的、有计划的教育活动。狭义的课程是指某一门学科[2]。本文所涉及到的课程范畴是狭义的涵义,特指高校除思想政治理论课程之外的所有课程。作为一门具体学科的大学课程而言,既是国家意志、教育选择和社会需要的结果,同时也承担着学生全面发展和时代使命的责任。任何一门课程都要通过教与学的互动过程达成其本身所具有的内在目标:知识目标——学生专业知识、理论和方法的学习和探究;能力目标(方法目标)——用专业知识、理论和方法分析解决实际问题的能力;素质目标(情感目标)——成长为具有家国情怀的全面发展的社会人。“思政”是思想政治的简称。正如马克思所言,“作为确定的人,现实的人,你就有规定,就有使命,就有任务”[3]。作为成长于新时代的中国青年,历史的发展已经为我们作出了时代的选择——马克思主义的信仰、习近平新时代中国特色社会主义思想、中国共产党的领导、中国特色社会主义的建设道路、改革开放的发展模式等,就是我们应该具备的正确思想理念,就是我们应该遵循的最大政治原则。因此,课程思政本质上是将课程本身具有的三大目标中的素质目标加以强调和突出,究其原因,一是新时代青年人中确实存在着一些“精致的利己主义者”“享乐主义者”“拜金主义者”“不劳而获者”,表明当代某些青年的思想观念确实出现了偏差;二是我国正处于中国特色社会主义发展的关键时期,而世界形势包括国际秩序、国际格局及错综复杂的利益关系等复杂多变,需要具有正确坚定的思想政治信念的当代年轻人成为国家和社会发展的中流砥柱和坚强后盾。古今中外的高校无不承担着国家对青年学子的思想政治教育和价值引领的功能,而这一功能是通过学校的课程开展和教育活动来完成。因此,加强高校思政课的课程改革创新和其他各类课程的课程思政建设符合时代需求。

1.2 专业课程思政建设的重要意义

1.2.1 有利于培养具有时代使命和担当精神的中国特色社会主义事业的建设者和接班人

课程思政是一项系统工程,在这一系统工程中,专业课程思想政治教育是最核心、最关键和最难解决的部分[4]。各高校通过专业课的课程思政建设,在对学生进行专业知识教育和能力培养的同时,挖掘专业课程中蕴含的思想政治教育元素,以适当的方式融入课堂教学,激发学生爱国、爱党、爱人民、爱社会主义的强烈情感,使学生自觉树立中国特色社会主义的共同理想和共产主义的远大理想,养成求真务实、严谨创新的科学精神和爱岗敬业、无私奉献的职业道德,锤炼学生诚信友善、积极向上的良好品德,发挥课程思政对学生价值引领和思想政治教育的功能,有利于培养具有时代使命和担当精神的中国特色社会主义事业的建设者和接班人。

1.2.2 有利于确保中国特色社会主义大学正确的价值遵循和办学方向

大学作为国家和社会的重要教育机构和学术研究机构,本身具有鲜明的价值立场和办学定位。正如法国著名微生物学家、化学家路易斯·巴斯德所言,“科学虽没有国界,但是学者却有自己的祖国”。世界风云变幻,特别是在我国崛起过程中,美国加剧对我国进行科技封锁和打压,这使每一个热血的中国人更深刻地思考——中国的高校应该培养什么样的人?中国特色社会主义大学的本质,决定了高校的课程教学具有鲜明的价值取向和意识形态属性[5]。高校教师应自觉认识到自身的使命和责任,自觉遵循社会主义的核心价值理念,正所谓“学高为师,身正为范”,只有教师从自身做起,才能确保课程思政的建设不流于形式,真正取得实效,确保中国特色社会主义大学正确的价值遵循和办学方向。

1.2.3 有利于引领良好社会风气,凝聚各种社会力量,共圆中国梦

青年是国家和社会的未来,正如习近平总书记在十九大报告中指出“青年兴则国家兴,青年强则国家强,青年一代有理想、有本领、有担当,国家就有前途,民族就有希望。”朝气蓬勃、无私奉献、人格高尚、爱国建业的一代青年必将为我们带来良好的社会风气,必将成为中国特色社会主义事业的坚强力量,也必将带领中国走向辉煌灿烂的明天,实现中华民族伟大复兴的中国梦。如此堪当大任青年的培养,与大学思想政治理论课和专业课程思政建设密不可分。

2 “农村社会学”课程思政元素的融合式教学探索

在“农村社会学”课程思政建设过程中,最重要的是如何挖掘“农村社会学”课程中的思政元素,同时把这些思政元素恰当地融合到课程教学中,对学生思想政治教育达到“润物细无声”的效果。在不断探索——实践——修改——再实践的过程中,笔者进行了如下探索。

2.1 在教学文件中加入课程思政元素的内容

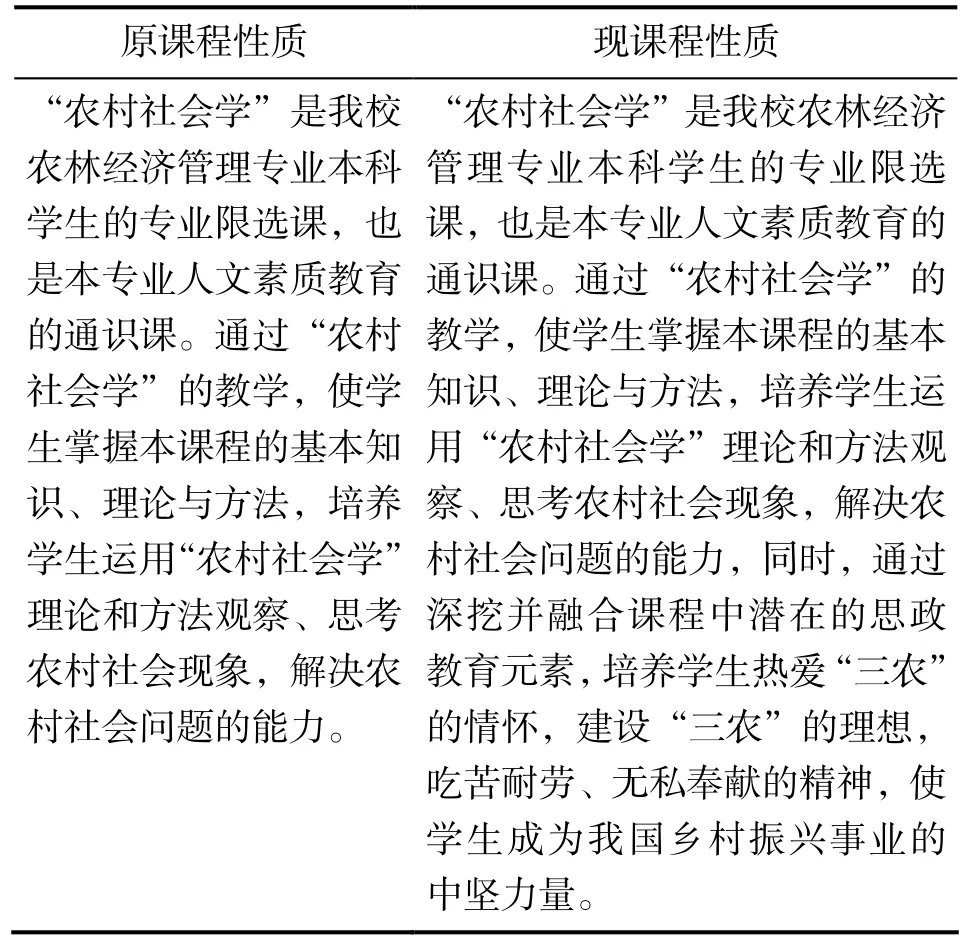

教学大纲是课程教学的指导性文件。教案是对每堂课整体教学内容和过程的说明,包括教学目标、教学重点、教学难点以及教学过程设计。以PPT为主要表现形式的教学课件是学生课上直接看到的教学内容的具体呈现。三者在完成课程教学目标的过程中相辅相成,缺一不可。因此,课程思政建设首先体现在教学文件中,从教学大纲到教案再到教学课件,除了要达到传授知识和培养能力的目标之外,还要体现课程的思想政治教育功能。经过修改后的“农村社会学”教学大纲的课程性质发生了较大变化,如表1所示。

表1 “农村社会学”教学大纲的课程性质在课程思政建设前、后的对比

再比如,原“农村社会学”教案和教学课件在设计时注重知识、方法的讲授,修改后的教案和教学课件中增加了社会主义核心价值观等思政教育元素的内容。以“农村社会学发展历史”的内容为例,原教案和教学课件虽介绍了一些我国20世纪二三十年代的农村社会学家,但注重介绍他们在我国农村社会学发展史上的学术贡献,对他们的爱国奉献、严谨求实的精神很少提及。事实上,以毛泽东为代表的中国共产党人和以吴文藻、费孝通为代表的知识分子之所以能在千疮百孔、水深火热的旧社会放弃安稳的个人生活,投身于流血牺牲、救国救民的实践中来,这背后是强烈的爱国、爱人民精神的支撑,是挽救中华民族和中国人民于危难的使命担当,尽管这一道路充满曲折和磨难,但无数次的失败和探索更坚定了他们顽强斗争的意志,这种“苟利国家生死以,岂因祸福避趋之”的爱国主义精神,是中华民族的脊梁,是中华民族生生不息的力量源泉。这些隐藏在专业知识背后的思政教育元素的挖掘既丰富了学生对我国早期共产党人和农村社会学者在农村社会实践的深刻认知,懂得了每一次成功的取得都来之不易,同时也有利于激发学生爱国爱民的情怀,锤炼坚韧不拔的意志。

2.2 利用不同的教学方式达到课程思政的育人功能

要想让融入专业课课堂的思政元素达到春风化雨、润物无声的效果,根据具体思政内容运用适合的教学方法能起到事半功倍的效果。

2.2.1 案例教学法

案例教学法是教师在课程教学中运用真实的事件作为案例进行价值引导的方法,这种方法有助于学生在对真实事件的思考中不断反思自己如果遇到类似事件将如何去做。积极正向的案例有利于学生形成正确的价值理念。

比如,在讲授农村社会学研究方法中的“实地调查研究方法”时,以前主要侧重于对实地调查研究方法的概念、具体实施过程及应注意问题的讲解。进行课程思政建设以来,除了具体介绍方法外,笔者还以费孝通先生早年在广西大瑶山实地调研的实例来说明这种方法(案例1)。通过案例的讲授,在引领学生如何进行社会问题调查研究的同时,培养学生吃苦耐劳、无私奉献的精神品质。

案例1 《花蓝瑶社会组织》的由来

1933年,费孝通与师妹王同惠相识,相恋。1935年暑假,研究生毕业的费孝通准备在出国深造前在国内做实地考察。当时,广西省政府有个特种民族的研究课题,费孝通很感兴趣,于是准备前往广西大瑶山做调查。王同惠听到后,也愿意一起去做调查,为同行方便,他们提前举办了婚礼。1935年10月28日,他们到达广西大瑶山主峰圣堂山下花蓝瑶聚居的六巷村。

瑶人禁忌客人夫妇在主人家里同居,二人各自休息。接下来的一个多月,他们收集资料,走访各瑶村,取得了大量当地民族的第一手资料。1935年12月16日,在他们从古陈村转移到罗运村的路途中,费孝通不慎落入当地人捕兽的陷阱,身负重伤。王同惠回村搬救兵过程中不慎跌落悬崖。第二天,费孝通自救爬到半路遇到村民被救。七天后在深涧中发现了王同惠的尸体。1936年6月,费孝通整理、修改完王同惠的遗著——《花蓝瑶社会组织》,由商务印书馆出版。这是第一本中国人自己写的社会学、民族学专箸,是费孝通、王同惠用鲜血和生命凝成的硕果,是他们生死爱情的见证。

2.2.2 对比分析法

对比分析法是以课程中的专业知识为切入点,提炼其中的思政教育元素加以比较,以达到深刻理解知识点,明确价值导向的目的。

比如,在讲授农村社会流动专题时,美国于18世纪末至19世纪末20世纪初的“西进运动”,大批移民出于不同原因迁往西部。原住民印第安人被迫迁徙,美国人的“西进运动”也被称为印第安人的“血泪之路”。引导学生学会在不同的思想和价值观引领下,即使同一事件也会得出截然不同的结论。使学生认识到树立正确的价值观对于透过事情表象看问题,正确分析事件本质至关重要。

再比如,讲到我国20世纪六七十年代农村的反向社会流动——城镇知识青年上山下乡时,讲到了习近平的七年知青岁月,在艰难困苦的条件下,青年习近平克服四大难关,确立了从实际出发,实事求是为百姓谋幸福的终身理想。纵向对比在幸福生活中成长起来的新时代青年,更应该不惧困难,努力学习,树立为中国特色社会主义伟大事业而奋斗的崇高理想。

2.2.3 启发式/问题链式教学法

朱飞认为,启发式教学法是“基于教师的主导性与学生的主体性,教师在专业课程教学中启发学生自觉、积极地进行思考,跳出说教的窠臼,激发学生通过自我探索解决问题,而非依赖直接的价值输入形成答案”[5]。比如在讲授“农村人口素质与教育”章节时,笔者就采用了启发式教学法。首先介绍了新中国农村教育取得的巨大成就,引导学生以自己的切身体验思考现阶段农村教育的现状,在大家互动讨论之后,针对学生的各种答案进行启发式提问:造成农村教育现状的原因是什么?很多学生给出的答案是优秀师资匮乏,导致很多农村地区学校虽然有宽敞明亮的校舍,配备齐全的硬件设施,但大多有条件的学生家长还是纷纷到城、镇买房,让孩子到师资力量较为雄厚的城、镇学校读书。面对学生给出的答案,笔者以清华大学研究生支教团为例,20年薪火相传,300多名志愿者前往西藏、青海、甘肃等地区接力教育扶贫,为中西部地区发展贡献了青春力量。当地学生在接受过清华支教志愿者的教学之后,纷纷表示“有了考一个好大学的念头和决心,要成为和志愿者老师一样的人,去外面看看,改变自己、进而改变家乡”[6]。这些青春学子志愿支教的感人事迹深深触动了学生们。通过事例启发,引领学生进行心灵的拷问:如果每一个从农村走出来的孩子最后都留在了大城市,那么乡村振兴的后备力量从哪里来?无论是农村经济还是农村教育的发展,都需要大量的高素质人才施展才能,而农业高校是培养乡村振兴高质量人才的重要基地。但是,据九大农业普通高校2016届毕业生就业质量调查报告的数据,2016届农业高校毕业生从事农林牧渔行业的人数占毕业生总数的比例仅为 12.53%左右[7]。通过这样的启发,能使农业院校毕业生更多地从事与本专业相关的行业,既能为国家乡村振兴战略贡献力量,又能使自己大学四年的学习物有所值。

在“农村社会学”课程思政的教学改革中,笔者深刻认识到,专业课思政教学首先需要任课教师明确了解本门课思政建设的具体目标,充分调动自身的主观能动性,思考如何将思政教育元素不露痕迹地融入到专业课教学中。在这个过程中确实需要付出一定的时间和精力。其次,专业课课程思政建设还需要专业课任课教师本身具有较高的素质,“政治强、情怀深、思维新、视野广、自律严、人格正”不仅是对思政课教师的要求,也是专业课教师努力的方向,这样高校就会不断地淘汰水课,建设金课,提高本科教育水平和人才培养能力,为造就堪当民族复兴大任的时代新人作出应有的贡献。

3 “农村社会学”课程思政元素融合式教学中有待解决的问题

在“农村社会学”课程思政建设的探索过程中,遇到了一些新问题,在以后的改革创新过程中有待进一步优化。

3.1 教学有待系统化设计

“农村社会学”课程思政的改革创新需要进行系统化设计。习近平新时代中国特色社会主义思想是指导专业课思政建设的指导思想,结合本专业、本课程的培养目标确定本课程的思政建设目标。对于专业知识点的思政元素融入要做到立体化浸润,潜移默化式影响。比如,在改革过程中,笔者发现加入思政教学元素后,原本不多的课时更加紧张,这就需要增加学生课下自学时间,通过智慧课堂教学辅助手段——雨课堂课前推送学生需要了解的案例、资料、文献等内容,其中能阐释思政教育功能的部分在课堂上重点讲授或讨论,课后进行专业知识及思政教育元素的小组式学习。这样既有利于解决课时少、任务多的矛盾,又增加了学生课下学习专业知识的时间,也使立德树人的教育目标贯穿于学生学习成长的全过程,进而促进本科教育的高水平发展。

教材是课程思政的重要内容,是育人育才的重要依托[8]。通过课程思政建设,笔者认为融合了课程思政教育元素的“农村社会学”教材或讲义的编写、使用是确保课程思政改革整体性推进必不可少的环节。

3.2 教学有待师生之间更有效的良性互动

正所谓“亲其师,信其道”,尤其对于思想政治教育而言,若使专业课的思想政治教育功能得到有效发挥,除了渊博的专业知识、高尚的人格魅力、饱满的工作热情之外,专业教师和学生之间的良性互动是建立师生之间良好人际关系的重要方式,也是学生愿意亲近老师,高效学习专业知识、培养良好品德的有效途径。在教学过程中应积极正面地回应学生在学习、生活、社会中遇到的困惑,进行正确价值观的引导。随着网络时代“原住民”步入大学校园,作为60后、70后的老师们也要与时俱进,用学生熟悉的方式和语言与他们进行沟通是拉近师生间距离的有效方式。