基于学习进阶的课前学习诊断教学整合研究

张宇 刘文慧

摘 要:以“电磁感应现象的两类情况”为例,阐述了基于学习进阶进行课前学习诊断的教学整合策略,主要包括:从宏观层面构建高中学段电磁感应主题的学习进阶路径;基于进阶假设从微观层面分析具体教学内容;基于概念理解的发展层级模型进行课前学习诊断;基于课前学习诊断确定学习进阶的关键点;基于学习进阶的课前学习诊断进行教学整合设计.

关键词:课前学习;教学整合;学习进阶;诊断教学

文章编号:1008-4134(2020)07-0022中图分类号:G633.7文献标识码:B

基金项目:北京市教育科学“十三五” 规划2018年度一般课题“基于课前学习诊断的教学整合模式研究”(项目编号:CDDB18155);北京市西城区教育科学规划2018年度教师专项课题“高中物理课前自主学习资源开发与指导策略研究”.

作者简介:

张宇(1992-),女,北京人,硕士,中学二级教师,研究方向:中学物理教学研究;

刘文慧(1978-),女,山西人,本科,中学高级教师,研究方向:中学物理教学研究.

“整合与发展”已经成为当代基础教育改革的核心理念.“整合”是通过围绕大概念组织知识内容,构建概念之间的联系,使以往科学课程中的零散概念达成整合,“发展”则是在概念体系的基础上,通过学习进阶的研究与设计,提出适合不同年龄阶段学生认知发展表现期望,使学生的科学素养随着学习进阶的延伸实现连贯一致的进阶发展[1].但是长期以来,我国科学教育存在过度重视“知识点”教学,而相对忽视学生知识体系的构建和基于教学的核心素养培育规划,使得学生核心素养的发展受到“知识为本”的桎梏[2].因此,在发展核心素养的要求下,以整合的概念体系为核心、围绕少数概念进行深入探究的学习进阶,已成为科学教育研究的共识.本文试图以学习进阶为工具,以“电磁感应现象的两类情况”为例,阐述基于学习进阶的课前学习诊断教学整合思路,希冀对当前物理教学有所裨益.

1 从宏观层面构建高中学段电磁感应主题的学习进阶路径

依据《普通高中物理课程标准(2017年版)》的相关内容,构建“电磁感应”学习进阶假设,如图1所示.图1中的学习进阶假设是以认知复杂度作为变量,复杂度的增加主要体现在对电磁感应现象的认识从定性到定量、由宏观到微观、从现象到本质逐步深入.L1-L4层级是奥斯特、法拉第等物理学家们基于自然界中电与磁的对称性思考,逐步探索,在实验现象的基础上总结得出的定性认识,而L5层级揭示了感应电动势、感应电流大小的定量表达,属于定量认识;L1-L5层级属于电磁感应现象宏观规律的描述,而L6- L7层级则从微观角度“电源内部通过非静电力对电荷做功实现能量转化”揭示了电磁感应现象中产生感应电动势的本质原因.通过以上分析,不难发现L6层级在进阶假设中起到了承上启下的作用.

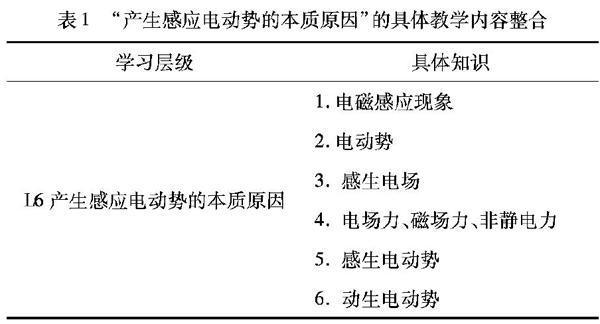

进一步根据课程标准和教材内容,确定学习进阶中L6层级 “产生感应电动势的本质原因”所包含的若干物理知识,见表1.

本节涉及的具体知识包括电磁感应现象、电动势、感生电场、电场力、磁场力、非静电力、感生电动势和动生电动势,其中核心概念是电动势和非静电力.教学中需要将静电场中的电动势与电磁感应现象中的感应电动势(感生电动势和动生电动势)进行类比整合,引导学生明确感应电动势的非静电力来源及其在电磁感应现象中的作用.

2 基于进阶假设从微观层面分析具体教学内容

基于北京师范大学郭玉英物理教育研究团队构建的科学概念理解的发展层级模型(也就是较短时间内具体科学概念的学习进阶),笔者针对人教版高中物理选修3-2第四章“电磁感应”第5节“电磁感应现象的兩类情况”一节的具体教学内容,构建了感应电动势概念理解的发展层级模型,见表2.

通过以上分析可知,感应电动势概念的理解从低层级向高层级的“跃迁”需要学习者主动建立事实经验与科学概念之间的联系,运用类比思想找到产生感应电动势的本质原因,在此基础上,建构科学概念(电动势、电磁感应)与大概念(能量)之间的关联,体会自然界普遍成立的能量守恒定律,即电磁感应现象是能量守恒的一种表现形式,进一步完善能量观念.

3 基于概念理解的发展层级模型进行课前学习诊断

进阶研究是以学生的学习为研究对象,“进”用以描述学生的认知发展方向,而“阶”则要指出发展过程中的关键点,并提供对应的解决方案[3].鉴于此,为了解学生在感应电动势概念学习中存在的“阶”,也就是认知发展路径上的关键节点及其成因,笔者依据“电磁感应现象的两类情况”的具体教学内容,设计问题清单对学生的课前自主学习情况进行诊断,见表3.课前诊断共分为三部分:第一部分知识回顾是对已有知识(电动势基本含义)的掌握和理解程度进行诊断,帮助教师了解学生学习的起点;第二部分新课诊断和第三部分口头访谈是对课前自主学习过程中信息获取能力、新旧知识的关联整合以及对问题情境的分析综合、推理论证等思维过程进行诊断,帮助教师了解学生认知发展路径上的关键点,从而选择合适的教学策略进行精准的教学设计,改进教学.

4 基于课前学习诊断确定学习进阶的关键点

概念理解发展层级的具体表现是对学生是否达到某一概念理解层级做出主观判断的依据,评价学生是否达到相应理解层级的显性化量尺[2].表4是已有研究在科学概念理解发展层级描述基础上,拟定的科学概念理解发展层级的具体表现[4].依据学生对问题清单的作答情况,将诊断结果梳理后填入表4.

基于以上诊断结果,我们确定了学生在感应电动势概念学习中认知发展路径上的关键节点及其成因:

(1)部分学生提出用电荷来检验感生电场的存在,但缺乏将微观现象转化成宏观现象来进行实验观察的策略.

(2)仅有50%的学生知道电磁感应现象的两类情况及其分类依据,有40%的学生能够准确找到两类电磁感应现象的非静电力来源,原因在于学生没有建立起感应电动势与非静电力做功之间的联系.

(3)对于课本P20“思考与讨论”中问题的分析不太准确,原因在于学生没有建立起宏观导体棒的运动与微观电荷运动之间的联系,即导体棒向右运动,导体棒中的正电荷也随导体棒向右运动的物理情景.

由以上分析可知,学生处于在概念理解的发展层级模型中的关联层级,他们缺乏与宏观现象相对应的微观情景构建以及知识之间的关联整合,因此本节课的教学重点确定为从微观角度理解电磁感应现象中非静电力的作用,提高知识间的关联整合能力,难点是在课堂上整合提升,了解导体棒切割磁感线的情景中洛伦兹力在能量转化过程所起的作用,进一步发展能量守恒的物理观念.

5 基于学习进阶的课前学习诊断进行教学整合设计

基于学习进阶的课前学习诊断教学整合流程如图2所示.课前,教师采用问题清单(表3)引导学生自主学习,并依据问题清单对学生的课前自主学习情况以及知识储备进行检测诊断,诱出学生的想法,了解学生认知发展路径上的关键节点及其成因,有针对性地设计教学;在课堂上,通过师生互动交流,添加、辨析、整合学生的想法,帮助学生将碎片化的知识或不规范的想法转变为连贯、准确的科学理解,在此基础之上进行相关知识的整合,促进概念的深层次理解,从而提升学生的分析推理以及问题解决的能力.

5.1 教学环节一:对问题清单的知识回顾部分进行答疑解惑

教师点评展示学生知识回顾部分的作答情况,帮助学生理解感应电动势的物理意义,明确非静电力的作用和功能,确定学习目标,即找到电磁感应现象中产生感应电动势的非静电力来源.

5.2 教学环节二:对感生电动势的非静电力进行答疑解惑与整合提升

教师引导学生从实验角度论证感生电场的存在,丰富对场的认识,帮助学生提升推理论证以及知识之间的关联整合能力,最后通过无线充电的生活应用帮助学生建立“场可以传递能量”的物理观念.问题引导如下.

提问1:通过课前学习,大部分同学已经知道了电磁感应现象的两种情况分别指感生电动势和动生电动势,你们是从教材中的哪部分内容获取得到这个信息的?

提问2:通过阅读,大家已经知道了磁场变化时会在空间激发一种电场,这种电场与静电场不同,我们把它叫做感生电场,场是看不见摸不着的,我们怎么来证明感生电场的存在呢?课前学案中,同学们给出两套方案,有18位同学认为在变化的磁场中加入一个试探电荷,观察其运动情况;有8位同学认为在感生电场中放入闭合导体,检验是否有感应电流.提出第一种方案的同学请举手示意.

提问3:为什么想到用电荷来检验感生电场?

提问4: 你认同他的观点吗?那你为什么选择了闭合导体呢?电荷是一个微观的研究对象,它的移动并不容易观察,需要把微观现象转化成宏观现象来进行观察.

小结:因为电场对电荷有力的作用,所以放在感生电场中的电荷会受到感生电场的力的作用而运动起来,由于电荷的运动不易观察,所以需要将微观现象转化为宏观现象来进行观察,所以我们最终确定的检验工具就是闭合导体.

演示实验1:这是一个线圈,要产生变化的磁场,需要给这个线圈通什么样的电流呢?如何检验回路中是否有电流呢?注意观察小灯泡是否发光.实验装置如图3所示.

提问5:基于现在的实验现象你能否猜想这个感生电场的场线是什么形状呢?你猜想的依据是什么?根据麦克斯韦理论这个场的场线确实是环形的.所以我们把感生电场也叫做涡旋电场.

演示实验2:稳定的磁场真的不能激发感生电场吗?如果给线圈接恒定电流,恒定电流在空间中激发稳定的磁场,我们一起来看.

小结:通过实验,我们验证了变化的磁场确实能够在空间中激发感生电场,回路中的自由电荷在感生电场力的作用下发生定向移动形成电流,因此,回路中感生电动势对应的非静电力就是感生电场力.

提问6:现在老师把小灯泡取下,线圈中还有感应电动势吗?怎么检验呢?

演示实验3:用数字万用表测量线圈的电动势,如图4所示.可见感生电动势不依赖于导体是否闭合而存在,只要空间中存在感生电场,导体中就有感生电场力搬运电荷,使导体两端形成电势差.那么这个导体就有了对外供电的能力,就可以充当电源了.它一旦和外电路构成闭合回路,感生电场力就会源源不断地搬运电荷,就能够形成感应电流.感生电动势的大小如何计算?

应用:今天我们通过研究认识了变化的磁场可以激发感生电场,借助感生电场可以完成能量的传递,这一规律在生活中有很多实际应用,比如手机无线充电,如图5所示.

5.3 教学环节三:对动生电动势的非静电力进行答疑解惑与整合提升

教师引导学生分析教材导体切割磁感线运动所产生的动生电动势的非静电力来源以及洛伦兹力在能量转化过程中起到的作用,帮助学生形成电磁感应中的能量观.

提问1:导体棒在切割磁感线运动时,自由电荷为什么会受到洛伦兹力?

小结:看来导体内搬运电荷的非静电力就是洛伦兹力.如果我们用导线将导体棒与外电路连接构成闭合回路,让导体棒匀速切割,这样洛伦兹力就会源源不断地把正电荷从导体棒的一端搬运到另一端,这样回路中就有感应电流了.

学生活动:根据电动势的定义来推导动生电动势的表达式.

学生小组讨论:在这个情境中洛伦兹力提供非静电力,它的作用是搬运电荷做功,可是上一章在磁场的学习中,洛伦兹力不做功,这里是否存在矛盾? 学生就此问题进行表达交流.

6 结束语

基于学习进阶的课前学習诊断为教师进行教学内容的整合实施提供了重要依据,以理性认识作为教学实践的基础可以较大提升课堂教学设计的科学化水平[2].需要特别指出的是,基于课前学习及其诊断的教学整合,不仅是教学内容的整合,更是学习方式和教学方式的整合,主要聚焦两个方面:课前关注学生的自主学习,引导学生学会学习,主动建立新旧知识之间的联系,有意识地带着问题进入课堂;课上侧重答疑解惑以及知识内容的整合提升,帮助学生进一步深入理解核心概念以及概念之间的联系,讨论结论得出的依据和推理过程,真正把对学生核心素养的发展落到实处.

参考文献:

[1]郭玉英,姚建欣,张静. 整合与发展——科学课程中概念体系的建构及其学习进阶[J]. 课程·教材·教法,2013,33(02):44-49.

[2]张玉峰. 基于学习进阶的科学概念教学内容整合[J]. 课程·教材·教法,2019,39(01):99-105.

[3]姚建欣,郭玉英.为学生认知发展建模:学习进阶十年研究回顾及展望[J]. 教育学报,2014,10(05):35-42.

[4]张玉峰. 高中物理概念学习进阶及其教学应用研究[D].北京:北京师范大学, 2016.

(收稿日期:2020-01-07)