南亚热带杉木人工林材种结构长期立地与密度效应

郭光智,段爱国,张建国*,廖树寿

(1. 中国林业科学研究院林业研究所,国家林业和草原局林木培育重点实验室,林木遗传育种国家重点实验室,北京, 100091;2. 南京林业大学南方现代林业协同创新中心,南京, 210037;3. 潍坊市林业局,山东 潍坊, 261041;4. 中国林业科学研究院热带林业实验中心,广西 凭祥, 532600)

国际上工业人工林培育往往基于遗传控制、立地控制、密度控制等3大控制技术,实行生态系统管理。在盛炜彤[1]提出的人工林育林技术体系中,密度及立地控制起着基础且重要的作用。选择适宜的初植密度或保留密度,可有效掌控林分空间竞争格局,调整林木竞争态势,调控林分生长过程[2]。以往关于密度控制的研究多侧重于不同保留密度对林分水平蓄积、生物量及林下植被等的影响[3-9]。立地控制的相关研究主要反映在立地定性或数量化评价及指示性指标优势木平均高生长曲线簇[1,10]。

杉木(Cunninghamia lanceolata(Lamb.)Hook.)是我国南方亚热带特有优良速生乡土用材树种[11-12],杉木林立地与密度效应研究开展较早,主要集中在密度或立地控制下林分树高、胸径、材积、自然稀疏、生长模拟预测等响应研究[13-16]。刘景芳和童书振对杉木中带、南带、北带林分材种结构的密度与立地早期作用规律进行了系统分析[17],发现造林密度及立地指数显著作用于杉木林材种分布。但已有研究多基于临时样地或林分生长的中幼龄阶段,且研究区域主要为中亚热带[18],而在同样为杉木主产区的南亚热带,杉木林材种结构的长期密度与立地效应研究一直未见报道。鉴于此,基于广西凭祥36 a生杉木密度试验林定位观测数据,对其林分材种结构的密度与立地效应进行了研究,以期揭示南亚热带杉木林材种结构的长期密度与立地作用规律,为杉木林定向培育提供理论与实践依据。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

试验区位于广西凭祥市境内中国林业科学研究院热带林业实验中心伏波林场(106°43′ E,22°06′N),属北热带季风气候区,湿润半湿润气候。光热条件极好,降水充沛,但夏湿冬干。年平均气温19.9 ℃,年降水量1 400 mm,年蒸发量1 200 mm。海拔500 m,地貌主要为低山,坡度25~30°。土壤以发育在花岗岩等母质上的红壤为主,土层厚度大于1 m。林下植被主要有大沙叶(Aporosa chinensis(Champ.)Merr.)、桃金娘(Rhodomyrtus tomentosa(Ait.)Hassk.)、金毛狗脊(Cibotium barometz(L.)J. Sm.)和铁线蕨(Adiantum capillus-veneris Linn.)等。

1.2 研究方法

1.2.1 样地设置 杉木密度试验林于1982年春采用广西当地种源1 a生杉木裸根苗营造,5种初植密度,分别为 1 667、3 333、5 000、6 667、10 000株·hm-2(株行距分别为2.0 m×3.0 m、2.0 m×1.5 m、2.0 m×1.0 m、1.0 m×1.5 m、1.0 m×1.0 m,分别记为A、B、C、D、E)。采用随机区组排列,每个密度设置3块样地(A1、A2、A3,B1、B2、 B3, C1、 C2、 C3, D1、 D2、 D3, E1、 E2、E3),共15块样地,每块样地面积600 m2。每个小区周围各栽植2行同密度的杉木作为保护带。1.2.2 测树因子调查 在杉木固定样地内,对每株杉木挂牌记号,每年生长停止后调查。林分1982—1991年逐年调查,1991年后分别于1993、1994、 1995、 1997、 1999、 2003、 2005、 2007、2009、2015年进行了调查。3~4 a生时,每年测定每木树高;5~6 a生时,每年测定每木树高、胸径、冠径及树高达1.3 m以上的胸径(D1.3);7 a生开始,每年测量每木树高、胸径、冠径及枝下高;10 a生开始,除检尺每木胸径外,每个小区改测50株树高、冠径和枝下高。在每个小区的上、中、下坡位各选2株优势木,将这6株优势木的平均高作为林分优势高,如上一观测年度选定的优势木枯死或缺失,则在其附近另择一株上层木作为替补;20 a生时,以6株优势木平均高作为小区立地指数级值,以2 m为1个树高级距,整化为立地指数级。截至2015年,连续定位测定至36 a生,期间未间伐。

1.2.3 数据分析处理 数据处理软件采用EXCEL、SPSS19,图形制作采用SigmaPlot10.0。胸径以2 cm为1个径阶,林分平均胸径采用林分断面积平方平均直径,林分平均树高采用林分内测得树高的算术平均高。平均单株材积计算采用部颁杉木二元立木材积表经验式:

平均单株材积乘以株数,即为小区材积,然后换算为每公顷总材积。总材积包含活立木材积、枯损木材积,又分别包括用材、薪材及废材,用材包括大径材(LT)、中径材(MW)、小径材(SW)和小条木(LNT)。

对于相同初植密度、相同立地指数级的林分,根据需要采取平均化处理。B1和B3的平均值B1-3代表16立地指数级B密度,C1和C3的平均值C1-3代表16指数级C密度。

参照材种的划分标准并结合推算经验公式[17]:D1.3≥26径阶为大径材,24径阶≥D1.3≥18径阶为中径材,16径阶≥D1.3≥10径阶为小径材,8径阶≥D1.3≥6径阶为小条木,将各小区不同林龄林分大、中、小径材及小条木等各立木株数和径阶材积分别归并。参照林分立木材种按径阶大小的区分标准和过渡径阶的处理办法[17],分别计算各径阶立木出材量,并按各材种进行归并。文中材种材积比例系在用材中比例。

2 结果与分析

2.1 10立地指数级不同初植密度林分材种株数与材积分布的密度效应

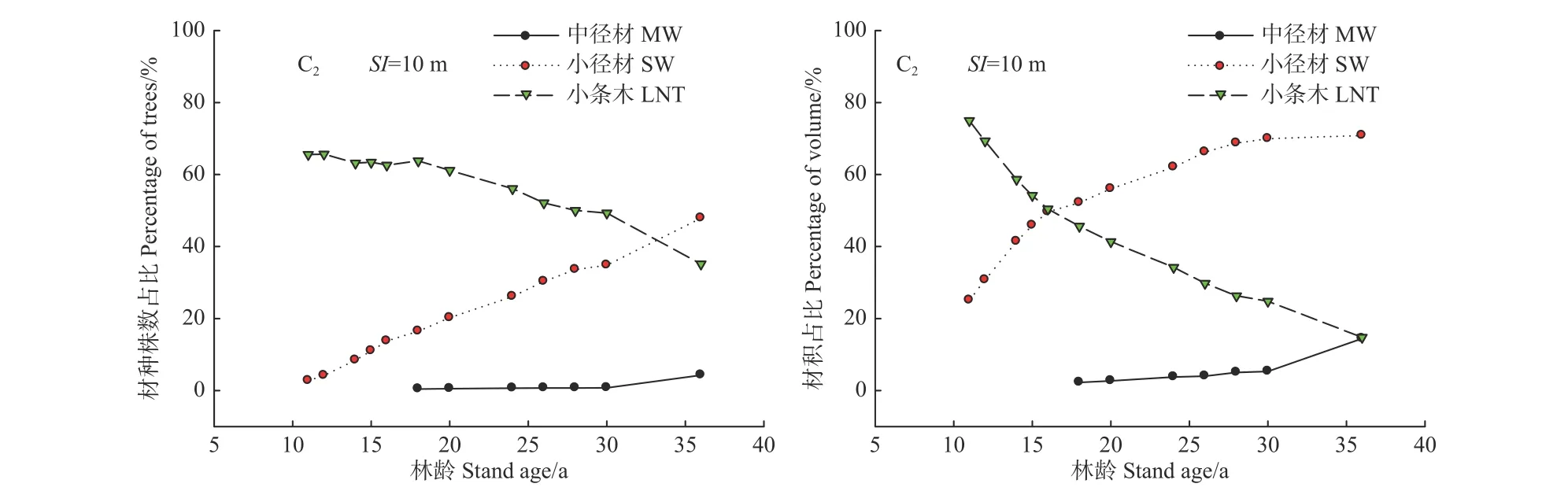

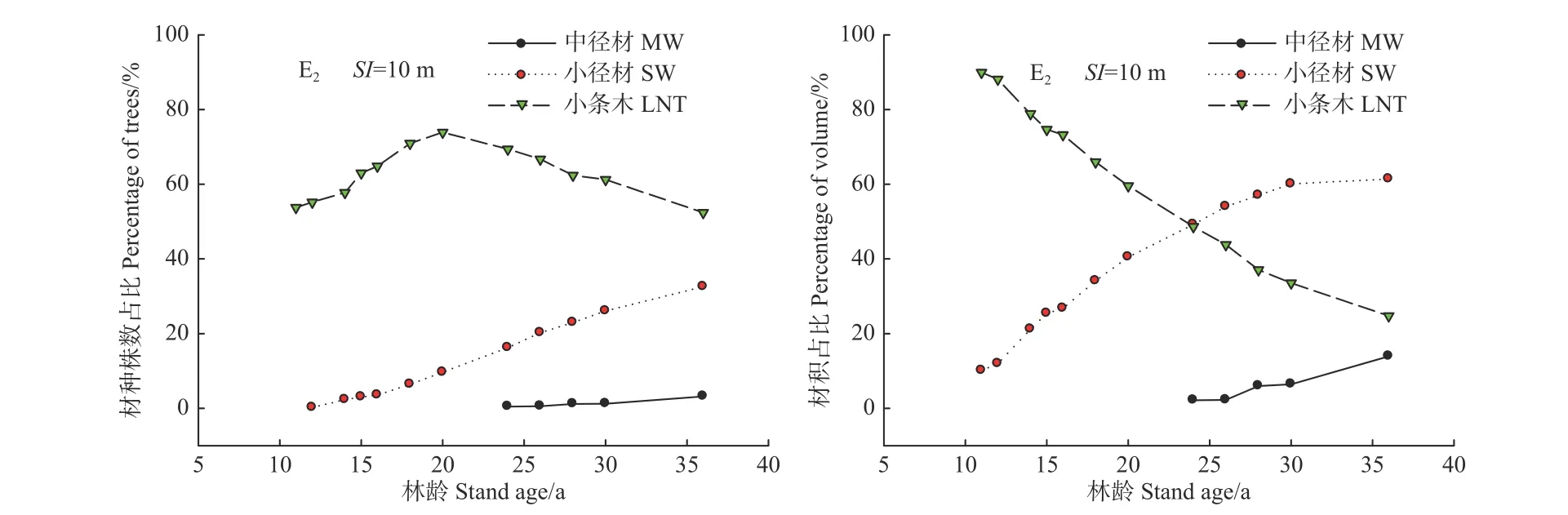

图 1、图 2分别描述了 10立地指数级C2、E2材种株数及材积比例分布的动态变化。由图可见,11~36 a生期间,C2、E2中、小径材株数与材积比例均随林龄增长而递增,且小径材增长速度较快;C2小条木株数与材积比例、E2小条木材积比例一直呈下降趋势。C2、E2均未形成大径材,中径材分别形成于18 a、24 a生。在林分生长后期,林龄相同时,小径材、小条木、中径材材积比例依次降低,且C2小径材材积比例超过小条木材积比例的时间比E2早8 a。36 a生时,C2、E2小径材材积比例分别为70.81%、61.35%,中径材材积比例分别为14.44%、13.89%。显然,10指数级立地短周期经营时只能培育小径材及小条木。

图 1 C2材种株数和材积比例分布的动态变化Fig. 1 Number of trees and volume proportions distribution dynamic changes of C2 timber assortments

图 2 E2材种株数和材积比例分布的动态变化Fig. 2 Number of trees and volume proportions distribution dynamic changes of E2 timber assortments

2.2 14立地指数级不同初植密度林分材种株数与材积分布的密度效应

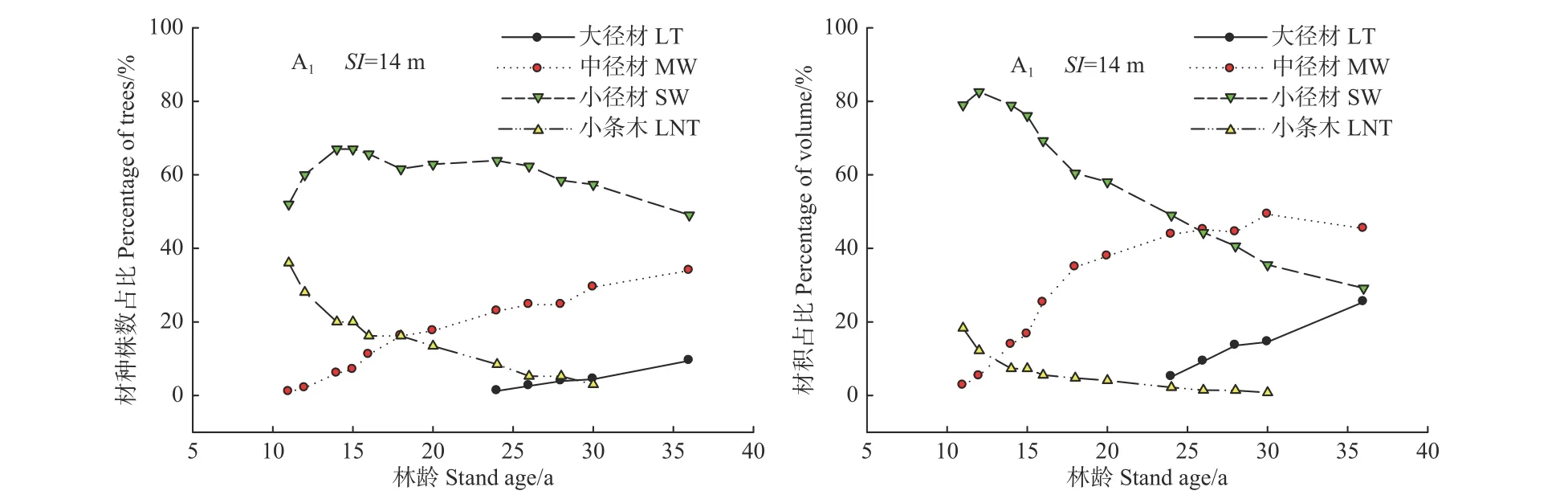

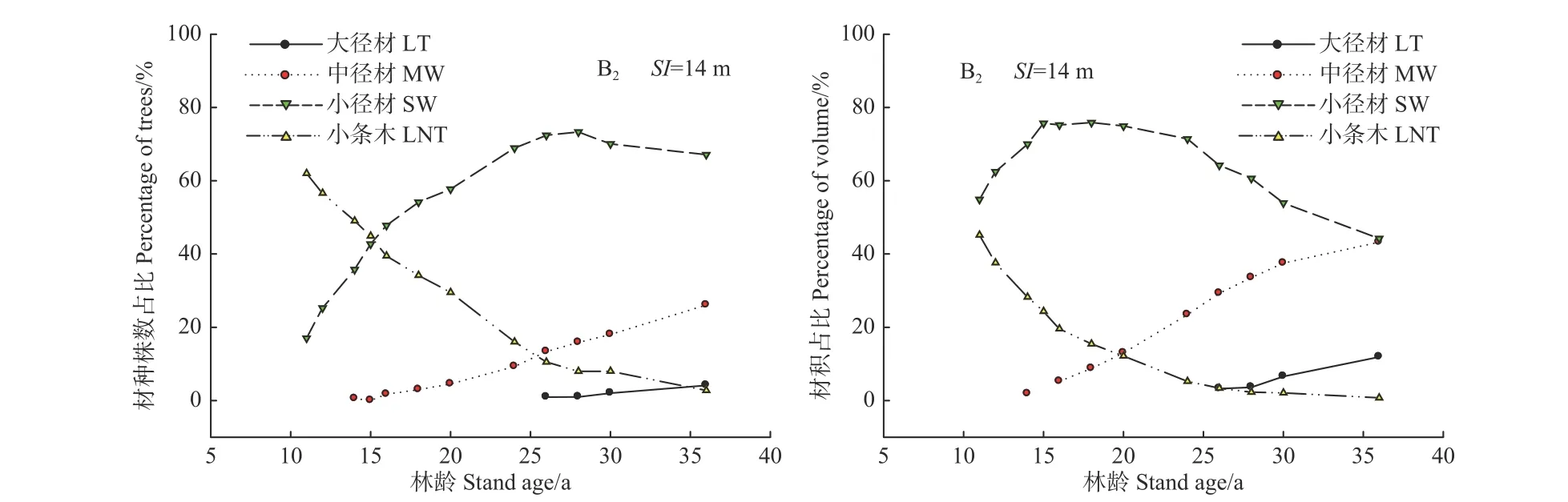

图3、图4、图5分别描述了14立地指数级A、B、D 3种初植密度林分材种株数及材积比例分布的动态变化。由图可见,A1、B2、D3小条木株数与材积比例均随林龄增长而递减,随密度增大而增加,11 a生时小条木株数比例分别为36.0%、62.0%、66.6%,至36 a生时分别降至0、2.74%、13.39%,而材积比例则由18.27%、45.13%、67.42%分别降至0、0.70%、3.25%。

小径材株数及材积比例均随林龄增长呈先增后降的趋势,A1、B2、D3小径材株数比例分别于14、28、28 a生时达到峰值67.00%、73.27%、58.17%,之后下降,36 a生时分别微降至49.06%、67.12%、54.33%;其材积比例分别于12、18、18 a生时达到峰值82.57%、75.87%、69.42%,到36 a生时分别降至29.15%、44.20%、45.17%。

中径材株数及材积比例均随林龄增长呈明显上升趋势,均随初植密度增大而降低。A1、B2、D3中径材分别形成于11、14、18 a生,株数比例分别从11 a生时的1.00%、0.51%、0.83%增至36 a生时的33.96%、26.03%、21.26%,相应材积比例增幅大于株数比例,分别由2.74%、1.82%、2.98%增至45.39%、43.19%、37.21%。

大径材株数和材积比例均随林龄增长而增加,A1、B2、D3分别于24、26、28 a生出现一定比例大径材,初植密度愈低大径材形成愈早、比例愈大。36 a生时,A1、B2、D3大径材株数比例分别仅为9.43%、4.11%、3.94%,材积比例分别为25.46%、11.90%、14.37%。

图 3 A1材种株数和材积比例分布的动态变化Fig. 3 Number of trees and volume proportions distribution dynamic changes of A1 timber assortments

图 4 B2材种株数和材积比例分布的动态变化Fig. 4 Number of trees and volume proportions distribution dynamic changes of B2 timber assortments

图 5 D3材种株数和材积比例分布的动态变化Fig. 5 Number of trees and volume proportions distribution dynamic changes of D3 timber assortments

可见,14指数级立地若采用A密度造林或可培育少量大径材,36 a生时大径材株数比例不到10%,材积比例虽达25%但约11%的最大增幅是在30~36 a生期间,且材积最大分布率径阶均未超过16径阶,故更宜培育中、小径材。

2.3 16立地指数级不同初植密度林分材种株数与材积分布的密度效应

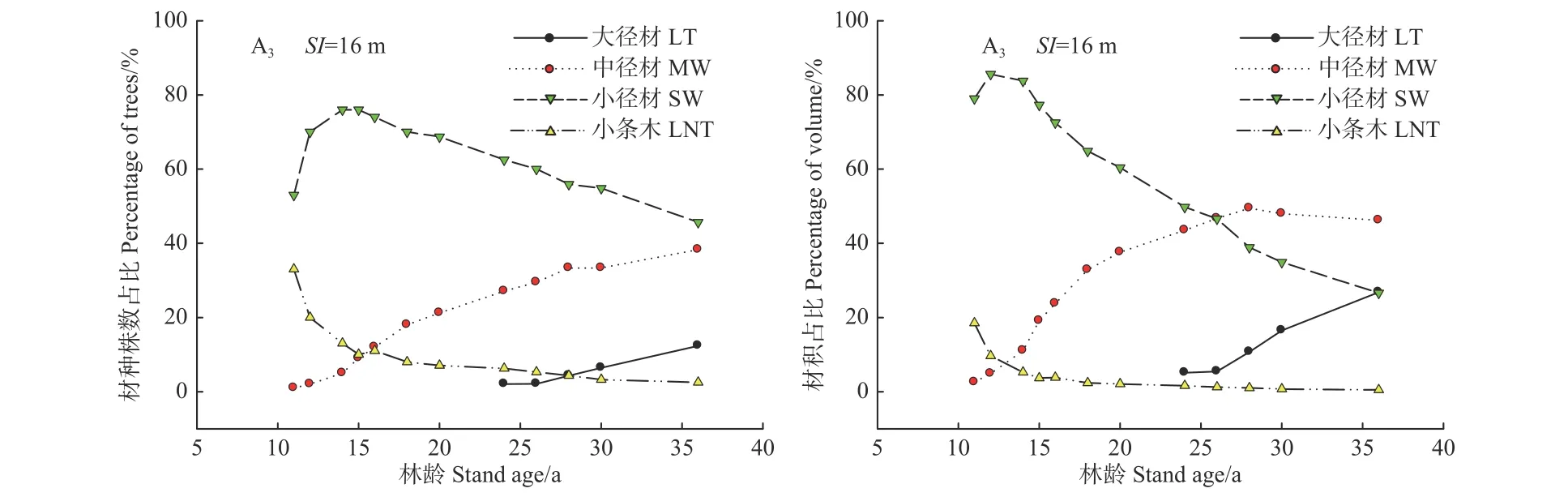

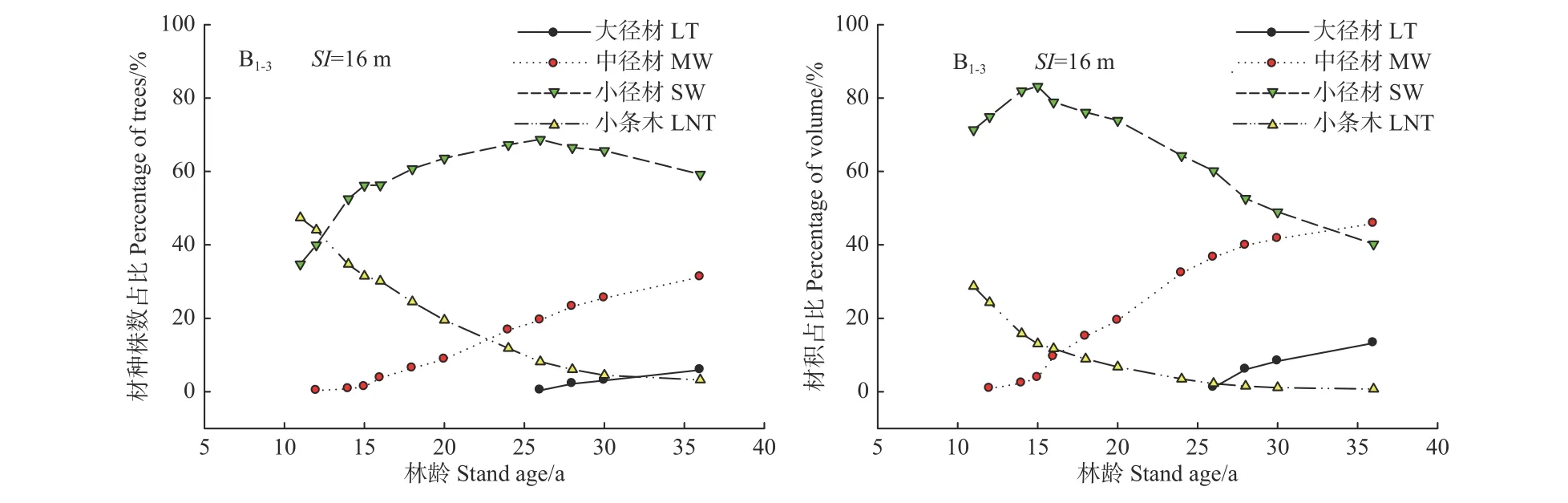

图6至图10分别描述了16立地指数级A、B、C、D、E 5种初植密度林分材种株数及材积比例分布的动态变化。从图中可以看出,5种密度林分小条木株数与材积比例总体随林龄增长而递减,递减速度随密度增大而减缓,且在林分成熟期比例较低。小径材株数比例受初植密度影响较大,A、B、C密度林分小径材株数比例随林龄增长表现为先增后减趋势,D密度林分下降不明显,E密度林分则在后期略有增加。A、B、C、D密度林分小径材株数比例分别在14、26、24、28 a生时达到峰值76.00%、68.69%、63.61%、66.67%。5种密度

图 6 A3材种株数和材积比例分布的动态变化Fig. 6 Number of trees and volume proportions distribution dynamic changes of A3 timber assortments

图 7 B1-3材种株数和材积比例分布的动态变化Fig. 7 Number of trees and volume proportions distribution dynamic changes of B1-3 timber assortments

图 8 C1-3材种株数和材积比例分布的动态变化Fig. 8 Number of trees and volume proportions distribution dynamic changes of C1-3 timber assortments

中径材株数和材积比例总体趋势均为随林龄增长而增加。A、B、C、D、E密度林分中径材形成时间随密度降低而提早,分别为11、12、12、14、16 a生。36 a生时,D、E、B、C、A密度林分中径材株数比例依次增加,分别为21.98%、29.41%、31.21%、36.62%、38.27%,总体表现为初植密度愈低中径材比例愈高;中径材材积比例则D、E、B、A、C密度林分依次增加,分别达31.65%、44.90%、45.81%、46.16%、47.59%。

图 10 E1材种株数和材积比例分布的动态变化Fig. 10 Number of trees and volume proportions distribution dynamic changes of E1 timber assortments

大径材株数和材积比例随林龄增长而增加,初植密度越低则大径材愈早形成,A、B、C、D、E密度林分大径材形成时间分别为24、26、24、28、28 a生;36 a生时大径材株数比例分别为12.35%、5.90%、7.73%、6.59%、3.92%,材积比例分别为26.79%、13.27%、19.04%、23.21%、10.64%,总体表现为密度越低,大径材株数及材积比例越大。

16指数级立地适宜培育中径材,且中低初植密度林分的中径材比率更高,C密度即5 000株·hm-2林分的中径材比例最高;长周期经营时,也可培育大径材,但初植密度要低,36 a生时最低的A初植密度林分大径材比例可超过26%。

2.4 18立地指数级不同初植密度林分材种株数与材积分布的密度效应

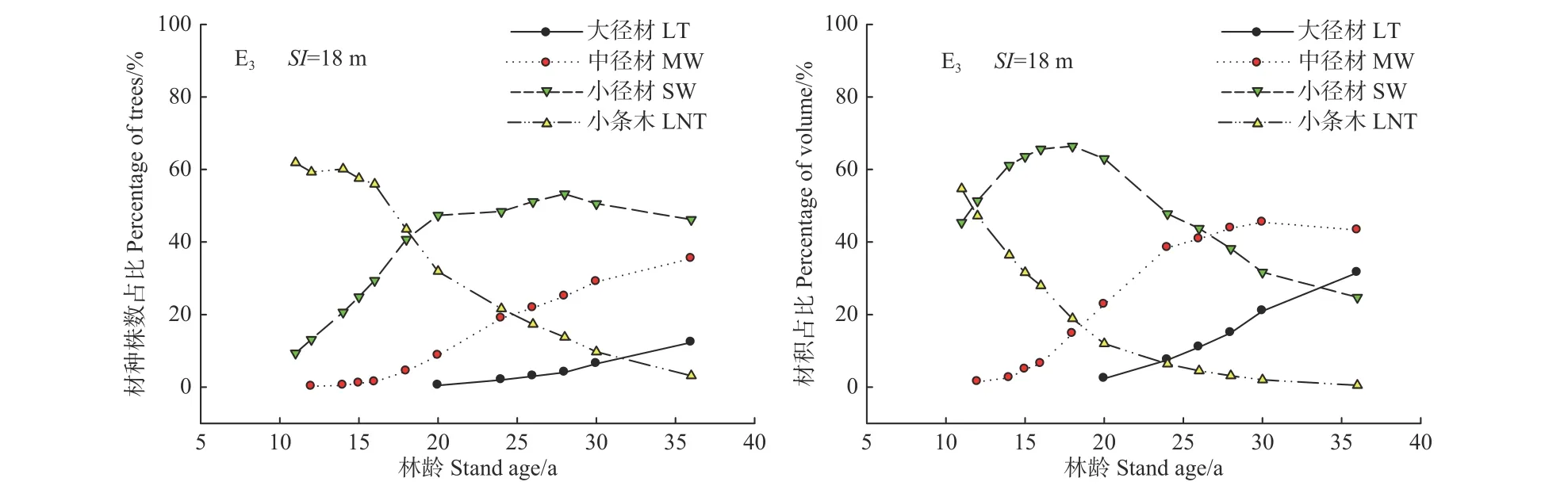

图11、图12、图13分别描述了18立地指数级A2、D1、E3材种株数及材积比例的动态变化。从图中可以看出,A2、D1、E3小条木株数和材积比例均随林龄增长而下降,在林分生长中后期非常少。A2、D1、E3小径材株数比例分别在12、18、28 a生时达到最大值77.78%、60.84%、53.23%,到36 a生时分别降至33.90%、37.50%、46.15%;小径材材积比例则分别于11、14、18 a生时达到最大值79.86%、76.15%、66.41%,到36 a生时分别降至16.22%、20.17%、24.72%,小径材株数比例较材积比例变动幅度小,达到峰值的时间分别晚1、4、10 a生;初植密度愈大,小径材材积比例下降幅度愈大且在成熟期越小。

中径材株数和材积比例在18指数级立地具有较复杂变化,A2、D1、E3中径材株数比例在30 a生前随林龄增长而增加,仅A2在30 a生后略有下降;中径材材积比例均随林龄增长先增后降,且初植密度越小达到最高值越早,下降趋势亦越明显。A2、D1、E3中径材株数比例在36 a生时分别为38.98%、42.19%、35.38%;中径材材积比例则分别在20、28、30 a生时达到峰值 52.29%、50.02%、45.43%,均接近或超过50%。

图 11 A2材种株数和材积比例分布的动态变化Fig. 11 Number of trees and volume proportions distribution dynamic changes of A2 timber assortments

图 12 D1材种株数和材积比例分布的动态变化Fig. 12 Number of trees and volume proportions distribution dynamic changes of D1 timber assortments

图 13 E3材种株数和材积比例分布的动态变化Fig. 13 Number of trees and volume proportions distribution dynamic changes of E3 timber assortments

大径材株数和材积比例均随林龄增长而增加,材积比例较株数比例增长趋势更明显。A2、D1、E3大径材分别形成于18、24、20 a生,36 a生时株数比例分别达27.12%、20.31%、12.31%,材积比例分别达48.29%、38.01%、31.56%。显然,初植密度越低,大径材比例越高,且增长趋势愈明显。可见,18指数级立地培育中径材潜力很大;但更适宜培育大径材,若初植密度在1 667株·hm-2,轮伐期延长至36 a时大径材材积比例可接近50%。

3 讨论

人工林分的材种结构与立地、密度和林龄的关系密切[19-22]。已有研究表明,中亚热带区域不同初植密度的杉木林分径级分布差异明显。随林龄增长和林分经营密度逐渐降低,杉木林径级分布逐步向大径木方向偏移,导致出材率与出材量变动,规格材结构因而发生变化[7,13,18-19,23-24],本研究发现这种变化与南亚热带区域杉木林材种分布发展动态一致,且不同初植密度林分材种分布动态存在明显差异。假定轮伐期足够长,南亚热带一定立地条件下杉木林分潜在最高规格材种总会随初植密度降低而更早出现,且材积比例更高,而适宜培育材种(一般指材积比例最大或较大的材种)往往是中低密度更有利于形成。中、大径材材积比例在较低初植密度时更大,这与规格材数量随密度增大而下降的早期研究结果统一[25-27]。

立地质量是人工林生产力高低的主要前提及控制因子。对南亚热带马尾松的研究表明,在18~20指数级立地培育大、中径材,以初植密度1 667 株·hm-2最优[28]。本研究发现,10~18 指数级范围内不同立地适宜培育的杉木材种大小、结构、成材早晚与峰值均存在明显差异,且立地效应大小受初植密度高低的影响,立地质量对初植密度较低林分的材种结构具有更大的作用效果。立地指数显然对杉木中、大径级材种的形成具有决定性影响,立地指数愈高,初植密度越低,适宜培育的材种规格愈大,而立地指数过低,无论密度如何调控,在培育期限内无法生产出较大规格的材种。

4 结论

基于广西凭祥36 a生杉木密度试验林定位观测数据,对南亚热带杉木人工林林分材种结构的长期密度与立地作用规律进行了研究,得到如下主要结论:

杉木林材种形成存在明显的立地与密度的交互作用,立地质量具决定性作用,而培育高规格材种时初植密度亦可成为关键限制因素。

在杉木南带产区,10指数级立地短周期经营时只适宜培育小径材及小条木,如经营周期延长则宜培育小径材,且初植密度不宜过大。14指数级立地适宜培育中、小径材,若以中径材为第一培育材种时初植密度宜低,而以小径材为第一培育材种时初植密度可略高。16指数级立地适宜培育中径材,且中低初植密度林分的中径材比例较高,C密度即5 000株·hm-2林分的中径材比例最高,约48%;长周期经营时最低A初植密度即1 667株·hm-2林分大径材比例可超过26%。18指数级立地中径材生产潜力很大,但更宜培育大径材,且初植密度宜控制在A密度,轮伐期延长至36 a生时大径材材积比例可接近50%。