喀什市周边玉米螟的消长规律及综合防治对策

常瑞

摘 要:亚洲玉米螟对喀什地区玉米生长发育造成了严重的危害,本文对玉米螟的消长规律进行初探,并在此基础上得出一套综合防治对策,旨在为人们提供绿色、科学的玉米螟防治方法。2019年5—10月,对喀什市尤喀克毛拉扎德村玉米田追踪调查,分别统计玉米螟成蛾、卵、幼虫以及蛹在田间的数量变化。统计结果初步得出玉米的消长规律,其中玉米螟成蛾经历3个高峰期,分别为6月上旬、8月上旬、9月上旬;玉米螟卵经历3个高峰期,分别为6月下旬、7月下旬、9月上旬;玉米螟幼蟲经历3个高峰期,分别为7月上旬、8月中旬、9月下旬;玉米螟蛹经历2个高峰期,分别为7月上旬,8月下旬。结合田间玉米螟的消长规律,建议农业防治、物理防治、生物防治、化学防治相结合,可有效提高玉米螟的防治效果。

关键词:玉米螟;消长规律;综合防治;喀什市

中图分类号:S-3 文献标识码:A

DOI:10.19754/j.nyyjs.20200330005

农作物害虫综合防治的基本内容是针对农作物害虫建立一套科学的管理体系,做到预防和治理相互协调、相互融合。充分利用农作物害虫与农田环境之间的相互联系、相互影响,控制甚至减少农作物害虫的基数,降低农作物害虫大面积爆发的可能性,从而获得更高的农业产值和经济效益[1]。早在1972年,联合国粮农组织就正式提出有害生物综合治理(IPM),其主要内容是研究并分析害虫种群的动态及其有关环境,协调应用各种防治的方法,把害虫的种群控制在低于经济危害水平[2]。1979年,我国生态学家马世骏对有害生物综合治理(IPM)进一步补充说明,即“从生物与环境的整体观点出发,本着预防为主的指导思想和安全、有效、经济、简易的原则,因地制宜,合理地运用农业的、化学的、生物的、物理的方法,及其它有效的生态学手段,把有害微生物控制在不足危害的水平,以达到保护人畜健康和增加生产的目的”[3]。1995年,Tsherny sher提出有害生物生态治理(EPM),即强调系统稳定的重要性,要维持系统的平衡并在此基础上以运用生物防治为主要手段[4]。

新疆喀什地区位于我国的西南边陲,E73°20′~79°57′,N35°20′~40°18′,全区面积达16.2万km2[5]。东与塔克拉玛干沙漠相连,南靠喀喇昆仑山,西靠帕米尔高原,东北与阿克苏地区相连,西北与克孜勒苏柯尔克孜自治州相连[6](图1)。

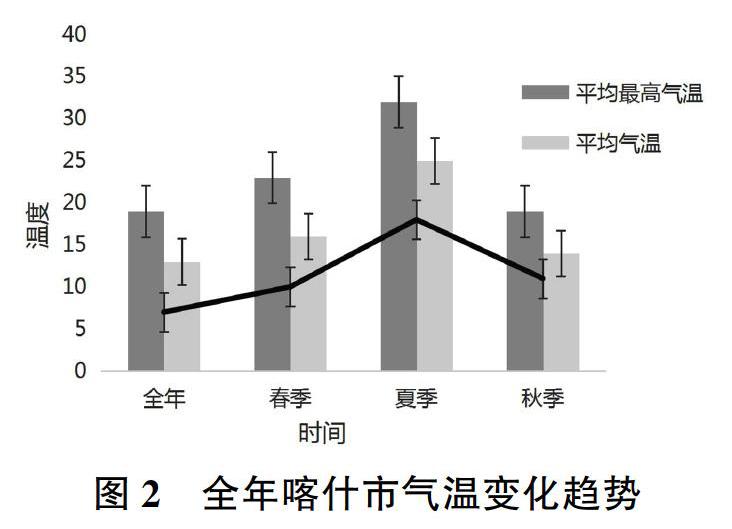

喀什市属暖温带性大陆气候带,夏季为极端天气的高发期,易发生大风、沙尘暴等,冬季平均温度明显高于天山以南,降雪量少[7]。近年来,喀什市的平均最高气温、平均气温和平均最低气温均呈上升趋势(图2),年降水量总体呈明显增多的趋势,但春季的降水量呈减少趋势。夏、秋两季的降水呈明显增多的趋势。春、夏、秋、冬季日照时数呈增多趋势,而其中春季日照增幅最大[8]。

喀什地区主要以农业为主,据统计:2018年喀什地区的农作物种植面积为1177.96千hm2,其中棉花、小麦、玉米种植面积最大,种植面积分别为481.01千hm2、235.36千hm2、194.89千hm2[9]。由于喀什地区气候原因,害虫易集中爆发,尤其以“玉米螟”为代表。玉米螟属于全变态类昆虫,历经卵、幼虫、蛹和成虫4个不同虫态,其啃食玉米心叶、钻蛀茎秆、甚至啃食雄穗以及雌穗[10]。一般年份,玉米螟可造成夏玉米减产20%~30%,如果加上玉米品质下降,经济损失可达40%~50%[11]。

据报道,新疆分布有2种玉米螟,分别为欧洲玉米螟和亚洲玉米螟。欧洲玉米螟主要分布在伊犁部分地区,亚洲玉米螟则分布在喀什地区。研究发现,“1代玉米螟”、“2代玉米螟”、“3代玉米螟”在喀什地区均有发生,其已成为喀什地区农作物害虫研究的重点防治对象[12]。国内外玉米螟的防治措施主要有以下几个方面:农业防治,在玉米秋收后,收集玉米秸秆,将其带出玉米田进行集中粉碎或者作为燃料焚烧,控制越冬基数[13]。物理防治,在玉米田地附近悬挂高压泵灯或悬挂性诱剂,吸引雄虫,减少与雌虫交配数量,降低雌虫产卵率[14]。化学防治,玉米螟大爆发的时期,喷洒化学试剂灭虫。目前,越来越多的绿色环保型化学农药相继问世,化学防治仍然是玉米螟防治中必不可少的环节之一[15]。生物防治,赤眼蜂是推广使用普及度最高的玉米螟天敌之一,在玉米田投放赤眼蜂,达到“以虫治虫”;白僵菌也是生物防治玉米螟中应用最普遍的措施之一,喷洒过白僵菌的玉米田,来年仍可发现白僵菌寄生玉米螟幼虫现象,达到“以菌治虫”[16]。

生物防治是人们历经农业、物理、化学防治之后发展的必然趋势,但仅仅依靠单一的生物法防治玉米螟,很难在玉米螟大爆发的年份迅速降低玉米螟基数,减少损失。因此,制定一套切实可行的综合防治对策,有利于降低玉米螟大爆发的可能性,大大减少其对玉米田的危害程度。

经走访调查发现,大部分农民没有防治玉米螟的意识,少部分农民只是在玉米螟集中爆发时期喷洒剧毒的化学农药进行灭虫,只能达到短期灭虫的目的,治标不治本。国内外几乎没有对喀什市周边的玉米螟进行研究报道,本课题将对喀什市周边玉米螟进行研究,基本揭示玉米螟的消长规律,并在此基础上提出一套综合防治对策,为喀什市周边玉米螟的综合防治可行性研究提供理论参考,补充基础资料。

1 有害生物——玉米螟调查

1.1 调查范围

2018年11—12月,对喀什市周边的玉米地进行调查,其中农户责任田、青储田为重点调查区域。

1.2 调查对象

调查喀什市周边农户责任田、青储田玉米螟的消长现象。

1.3 调查方法

1.3.1 访问调查

咨询农户以及当地的农业技术指导部门相关人员了解玉米地的种植情况以及玉米螟的发生动态。初步了解玉米螟的危害范围以及爆发大致时期。

1.3.2 踏查

通过玉米螟的危害现象,以此发现玉米螟的发生时期以及存在区域。根据玉米螟危害玉米的特性,对选定的区域20d踏查1次。

1.4 选定“目标试验田”

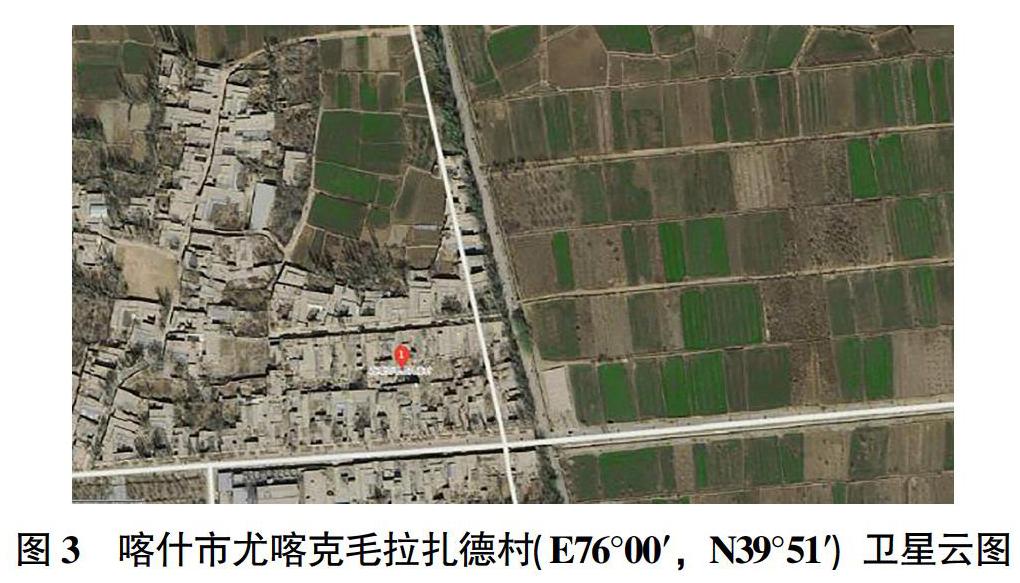

2018年11—12月对喀什市及其周边玉米地进行走访调查、踏查。对喀什市尤喀克毛拉扎德村田间收获的玉米秸秆进行检查,发现秸秆里存在准备越冬的玉米螟,拟将尤喀克毛拉扎德村(图3)3块玉米田约4hm2作为“目标实验田”,建立长期跟踪调查体系。踏查时间为2019年5—10月。

1.5 材料与方法

1.5.1 试验材料

亚洲玉米螟性诱剂诱芯、硬质塑料盆、洗衣粉、细铁丝、支架。

1.5.2 试验方法

自制水盆诱捕器:硬质塑料盆直径约25cm,盆沿下1cm处钻2个排水孔,盆中添加清水以及少量洗衣粉(清水:洗衣粉为10:1)至排水孔。用细铁丝穿过诱芯的小头,固定在盆口处,再将诱芯移至水盆上方中央,诱芯大头朝下,距离水面约1cm。

将自制的水盆诱捕器摆放在试验田间诱捕玉米螟成蛾,并在田间定点采样调查不同时期玉米螟的消长规律(由于玉米螟成蛾与幼虫及卵的形态以及生活习性的差异,故采取不同的调查方法)。

1.5.2.1 玉米螟成蛾消长规律调查

2019年5—10月,将自制的水盆诱捕器悬挂于支架,摆放在目标试验田中,每隔30m放置1个诱捕器,距离可用卷尺进行测量,避免水盆诱捕器摆放误差对实验结果产生影响。由于喀什地区天气炎热干燥,应每隔2~3d补充水盆水量,20d更换1次诱芯。2d查看统计1次诱集到的成蛾数量。

1.5.2.2 玉米螟卵以及幼虫和蛹消长规律调查

2019年5—10月,对所选择的目标实验田分别进行5点取样式调查。每个点随机调查40棵玉米,每隔10d调查1次,统计玉米植株上玉米螟卵以及幼虫和蛹的数量。

2 结果与分析

2.1 田间玉米螟成蛾消长动态

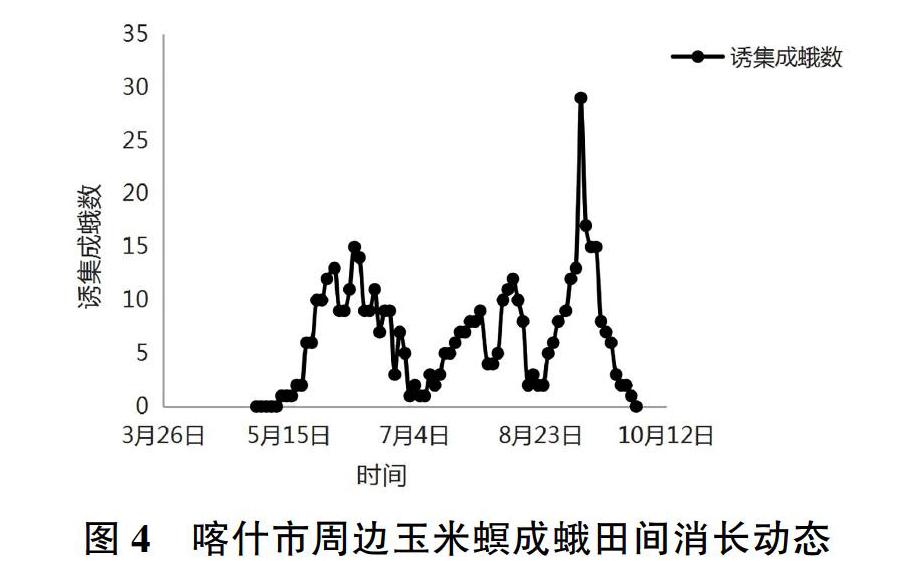

喀什市尤喀克毛拉扎德村试验田玉米螟成蛾的消长规律见图4。2019年5—10月初,该试验地区共出现了3个诱蛾高峰期。第1个高峰期出现在6月上旬,为越冬玉米螟成蛾;第2个高峰期出现于8月上旬,为第1代玉米螟成蛾;第3个高峰期出现于9月上旬,为第3代玉米螟。第3个高峰期成蛾数量明显高于第1、2高峰期。

2.2 田间玉米螟卵消长动态

由图5可以看出,2019年5—10月初,试验田玉米螟卵共出现3个高峰期。第1个高峰期出现在6月下旬,为第1代玉米螟成虫产卵;第2个高峰期出现在7月下旬,为第2代玉米螟成虫产卵;第3个高峰期出现在9月上旬,为第3代玉米螟成虫产卵。第1个高峰期幼虫数量明显高于第2、3高峰期。

2.3 田间玉米螟幼虫消长动态

由图6可以看出,2019年5—10月初,试验田玉米螟幼虫共出现3个高峰期。第1个高峰期出现7月上旬,为第1代玉米螟幼虫;第2个高峰期出现于8月中旬,为第2代玉米螟幼虫;第3个高峰期出现于9月下旬,为第3代玉米螟幼虫。

2.4 田间玉米螟蛹消长动态

由图7可以看出,2019年5—10月初,试验田玉米螟蛹共出现2个高峰期。第1个高峰期出现在7月上旬,为第1代玉米螟化蛹;第2个高峰期出现于8月下旬,为第2代玉米螟化蛹。第1个高峰期玉米螟蛹的数量明显高于第2高峰期。

3 讨论

喀什市喀克毛拉扎德村越冬玉米螟成蛾于玉米喇叭口期将第1代玉米螟卵产于玉米叶片背面。第1代玉米螟卵爆发期为6月中下旬,第1代玉米螟幼虫于7月中下旬集中爆发,并于7月下旬化蛹,8月上旬羽化,成蛾扩散,进一步扩大危害范围。由于喀什市8月气温普遍升高,第2代玉米螟于8月上旬产卵,幼虫于8月中旬爆发,8月下旬化蛹,9月上旬羽化成蛾,继续向四周扩散。第3代玉米螟成蛾于9月中下旬产卵,幼虫于9月下旬爆发,在10月初玉米完全成熟收获时,部分第3代玉米螟钻入玉米秸秆内准备越冬。根据所查阅的文献资料以及实际数据分析,初步判定喀什市周边玉米螟完全可以发生不完全3代。由于喀什市8月持续高温、光照充足、干燥少雨,为第2代玉米螟發生提供了有利条件,从而缩短第2代玉米螟生活史周期,于玉米成熟收获的前期(9月下旬),爆发第3代玉米螟幼虫。

结合喀什地区玉米螟田间消长规律以及文献资料,提出一套综合防治策略。

3.1 农业防治

在玉米秋收后,农户应及时收集田间堆积、散落的玉米秸秆,将其封存至一密闭空间(闲置空房)内,阻断玉米秸秆中残存的老熟幼虫与外界接触的机会,从而降低老熟幼虫的成活率。可将玉米秸秆带出玉米田进行集中粉碎或者作为燃料焚烧,此举可直接消灭躲藏于玉米秸秆中的老熟幼虫,大大降低越冬基数,但大面积焚烧玉米秸秆会对环境产生污染,燃烧的玉米秸秆还会产生一定的安全隐患。可以采用大型农机对玉米田地进行深耕,破坏生长于地下的玉米根茬,彻底清除玉米螟幼虫可能存在的越冬场所。可向农户开展防治知识讲座,普及玉米秸秆的正确处理方式,引进并向农户推荐种植“抗螟品种”。

3.2 物理防治

6月上旬、8月上旬、9月上旬,在田间摆放自制性诱剂装置吸引处死玉米螟成蛾。可在玉米田地周边长期悬挂LED杀虫灯,在6月上旬、8月上旬、9月上旬可适当增加LED杀虫灯的数量。

3.3 生物防治

在6月下旬,向玉米田地投放赤眼蜂,连续投放2~3次,每次间隔7d,可有效减少2代玉米螟幼虫数量。

3.4 化学防治

选择氯虫苯甲酰胺或阿维氯苯酰作为杀虫剂,在6月下旬、7月下旬玉米螟卵高峰期,集中喷洒农药。其它时期不建议大范围喷洒农药,杀虫效率低,且对玉米的正常生长造成一定影响。

4 结论

为避免单一防治策略效果不明显,结合喀什市周边实际情况,建议采取综合防治策略。6月上旬,在玉米田周围摆放自制性诱剂装置或LED杀虫灯;6月下旬投放2~3次赤眼蜂,并喷洒氯虫苯甲酰胺或阿维氯苯酰杀虫剂;7月下旬再次喷洒氯虫苯甲酰胺或阿维氯苯酰杀虫剂;8月上旬、9月上旬检查或适当增加田间自制性诱剂装置以及LED杀虫灯数量;10月上旬玉米收获后,集中处理秸秆,土地深耕。

参考文献

[1] 张维维.天津市北辰区林木病虫害现状调查及综合防治[D].天津:天津农学院,2017.

[2]陈纪敏.河南省驻马店市林业有害生物调查研究[D].咸阳:西北农林科技大学,2008.

[3]李英武.宁夏固原3种重大森林有害生物发生特点及综合治理研究[D].咸阳:西北农林科技大学,2006.

[4]郑兆飞.浅谈构建重点生态区位重大林业有害生物防御长效机制[J].福建林业,2016(03):17-18.

[5]楊霞,蔡梅,赵逸舟,等.近39年喀什日照时数变化分析[J].干旱区研究,2011(01):161-165.

[6]阿依仙木古丽·阿布来提,买托合提·阿那依提.近三十年新疆喀什市气候变化特征分析[J].边疆经济与文化,2012(4):169-172.

[7]王荣梅,张晓琴,刘姣,等.新疆喀什地区近50a来霜冻变化特征及其对农业的影响[J].干旱气象,2013(02):82-85.

[8]阿依仙木古丽·阿布来提.新疆喀什市近30年气候变化及其对农业影响的研究[D].乌鲁木齐:新疆师范大学,2013.

[9]新疆维吾尔自治区统计局.新疆统计年鉴2018[Z]北京:中国统计出版社,2018.

[10]王伟业.亚洲玉米螟发生规律及防治技术研究[D].哈尔滨:黑龙江大学,2010.

[11]隋永林.玉米螟的综合防治[J].农村实用科技信息,2011(05):40.

[12]孙志远.玉米螟综合防治技术研究进展[J].现代农业科技,2012(08):190-191.

[13]李萍.玉米螟综合防治措施的应用研究[D].北京:中国农业科学院,2013.

[14]张琳.北疆地区玉米螟的发生规律及综合防治[J].新疆农垦科技,2015(09):27-29.

[15]张彩珍.玉米螟发生规律及综合防控技术[J].农业技术与装备,2017(10):78-79.

[16]周丹丹.玉米螟综合防治配套技术[J].农业开发与装备,2018(08):195.

(责任编辑 常阳阳)