中国城市体系的层级结构与城市群发展

曹清峰 倪鹏飞

摘 要:中国城市与世界经济的联系日益紧密,有必要以全球城市为坐标系考察中国城市体系结构。以全球1 007个城市为总体样本,基于全球竞争力和全球联系度分析中国292个样本城市的层级结构,结果表明:中国城市的全球竞争力差异较大,大部分城市的全球联系度较低,不存在扁平化趋势;中国已经形成多中心多层级的城市体系,具有明显的四级金字塔层级结构,但大部分中心城市的辐射能力较弱;大部分主要城市已经被纳入各城市群的次级城市体系中,但中心城市在各城市群中的分布不均衡,多中心城市群与单中心城市群并存,并表现出“纺锤型城”“哑铃型”和“金字塔型”三种形态的城市层级结构。城市群的发展成为中国城市体系演进的具体形态和主要推动力量,应充分发挥中心城市的扩散和聚集作用,以城市群内部的一体化发展和城市群间的协同发展构建协调发展的城市体系,进而促进整体区域协调发展。

关键词:城市体系;城市群;中心城市;层级结构;全球城市;全球竞争力;全球联系度;辐射能力;扩散效应

中图分类号:F290;F127 文献标志码:A 文章编号:1674 8131(2020)02-0045-12

一、引言

中国幅员辽阔、人口众多。作为发展中大国,中国新型城镇化正在加快推进,城乡和城市间的产业与要素流动日益活跃,城市体系正发生着深刻变革。进入新世纪,中国出现了一批全球顶级城市,中国社会科学院财经战略研究院(NAES,CASS)和联合国人类住区规划署(UN HABITAT)共同发布的《全球城市竞争力报告2017—2018》显示,中国有深圳、香港、北京、上海、广州5个城市竞争力进入全球前20强,在全球前20强城市中的占比仅次于美国。中国传统基于行政级别形成的一、二、三线城市层级体系正在被打破,区域发展态势已经由单向的“资源向少数高端城市聚集”,转化为双向的“城市极化与扩散效应并存”。在这个过程中,一部分原有的二线城市脱颖而出,与一线城市的差距日渐缩小,并由区域中心城市向国家中心城市迈进。近年来,诸如杭州、苏州、武汉、成都、重庆、天津、郑州、合肥、长沙、西安、大连等城市的崛起在一定程度上改变了中国的城市格局。党的十九大报告提出,要“以城市群为主体构建大中小城市和小城镇协调发展的城镇格局”。中国城市体系演化出现的新现象、新趋势要求我们准确把握城市体系的层级结构,才能科学规划和推进协调发展的城市格局的形成和发展。

目前关于中国城市体系的研究从方法上主要可以分为两类:一是基于Zipf法则,从规模—位序分布的角度对中国城市体系进行研究,该类研究的核心是对城市规模的测度,而不同的学者采用了用不同指标来衡量城市规模。Anderson和Ge(2005)、江曼琦等(2006)、刘学华等(2015)运用非农人口作为城市规模的测度指标对中国城市的规模—位序分布进行了检验[1 3];李松林和刘修岩(2017)利用夜间灯光数据来测度城市规模,发现中国城市规模的分布呈现扁平化趋势[4];张车伟等(2012)认为中国城市体系的人口等级规模结构朝着合理化的方向发展[5];梁琦等(2013)基于城市常住人口数据的分析发现,中国城市层级结构与幂律为1对应的金字塔结构存在差异[6];蔡之兵和张可云(2015)根据市辖区常住人口进行城市层级的划分,发现中国城市体系总体规模偏小[7]。

二是从城市体系内部网络联系的角度展开研究,其核心是获取衡量城市间联系强度的关系型数据。按照关系型数据获取的来源不同,该类研究可进一步分为两种:(1)基于引力模型构造城市间联系强度的关系型数据。顾朝林和庞海峰(2008)利用城市市区非农人口构造引力模型,获取城市间的联系数据并划分了中国城市体系的层次结构[8];吴健生等(2014)基于夜间灯光数据构建引力模型测度中国341个城市之间的相互联系,进而分析中国的城市体系及其空间格局[9]。第二,直接采用城市间的物流、人流以及信息流等关系型数据来衡量城市间的联系强度。近年来大数据技术的应用和发展使得获取城市间各种关系型数据变得更加便捷。物流方面,郑蔚等(2018)利用商品里程来分析福州市经济网络的空间结构[10],陈浩等(2019)基于公路和铁路客运交通流数据分析关中城市群46个城镇的空间网络结构[11];人流方面,叶强等(2017)基于百度迁徙数据研究长江中游城市群的城市网络[12],Bo等(2015)和Calabrese等(2011)利用微博签到数据、移动通信数据来反映城市间的人流[13 14];信息流方面,邓楚雄等(2018)以百度城市吧主题帖为基础数据分析长江中游城市群城市网络联系特征[15],赵映慧等(2017)利用城市间QQ群的分布构建东北地区城市网络[16],甄峰等(2012)利用新浪微博数据研究中国城市的网络结构[17],沈丽珍等(2017)利用百度指数分析长三角城市网络的内部结构特征[18]。

总体上看,已有关于中国城市体系的实证研究局限于城市间的国内联系。然而,在经济全球化不断深化拓展的大背景下,一国的城市体系已不可避免地融入世界城市体系中。因此,中国的城市发展不仅要适合中国国情,还必须契合全球城市发展的大趋势。自20世纪80年代以来,随着世界各国交通条件的改善以及互联网和大数据等信息通信技术的发展,全球城市间的联系日益紧密,人类社会开始进入“全球城市(The world city,The global city)”时代(Friedmann, 1986;Sassen, 1991)[19 20]。因此,在中国对外开放日益深化的今天,对城市体系的研究不能局限于国内视角,还需要从世界的角度——以全球城市为坐标系来揭示中国城市体系的新变化与新特征。对此,本文尝试利用《全球城市竞争力报告2017—2018》的数据测算中国城市的全球联系度,并在此基础上分析中国城市体系的层级结构及其特征。在研究方法上,由于直接获取全球城市间的联系数据非常困难,本文借鉴现有研究利用引力模型测算中国292个城市与全球1 007个城市的全球联系度本文的主要贡献和创新在于首次测算了中国城市的全球联系度,并基于全球联系度分析中国的城市体系层级结构。在全球城市时代,利用全球联系度来衡量城市的地位更具有针对性和参考价值,这是本文对现有研究的重要改进和补充。同时,直接使用城市间的关系型数据来测算城市间的联系度要更加准确,但由于相关数据的获取非常困难,本文采用引力模型测算全球联系度,这也是本文的不足之处,感谢审稿人的相关意见。 。此外,相比现有的相关研究,本文在测算城市全球联系度时使用了更加综合和具有可比性的全球城市競争力指数(包括经济密度和经济增量两个方面,而不单是GDP总量一个指标),因而本文的研究相对来讲更加客观。

二、中国城市的全球竞争力与全球联系度

1.中国城市的全球竞争力及其分布

城市竞争力是一个具有多层内涵的概念,Kresl(2007)将城市竞争力视为一个城市与其他竞争对手比较,在经济、社会、环境等方面达到当前居民和目标新居民所期望水平的能力,包括能提供更多就业和收入、具有更强社会凝聚力和社会治理能力、拥有更好文化娱乐环境以及自然生态环境等[21]。城市竞争力本质上是区位竞争力,而经济竞争力是其最基础、最主要的方面。本文采用《全球城市竞争力报告2017—2018》的数据,利用经济密度(地均GDP)和经济增量(城市过去连续5年GDP增量的均值)的加权均值来构造城市全球竞争力指数基于可比性考虑,所有城市数据口径均为全市口径,详细计算方法和过程参见倪鹏飞等著《全球城市竞争力报告2017—2018》。 。

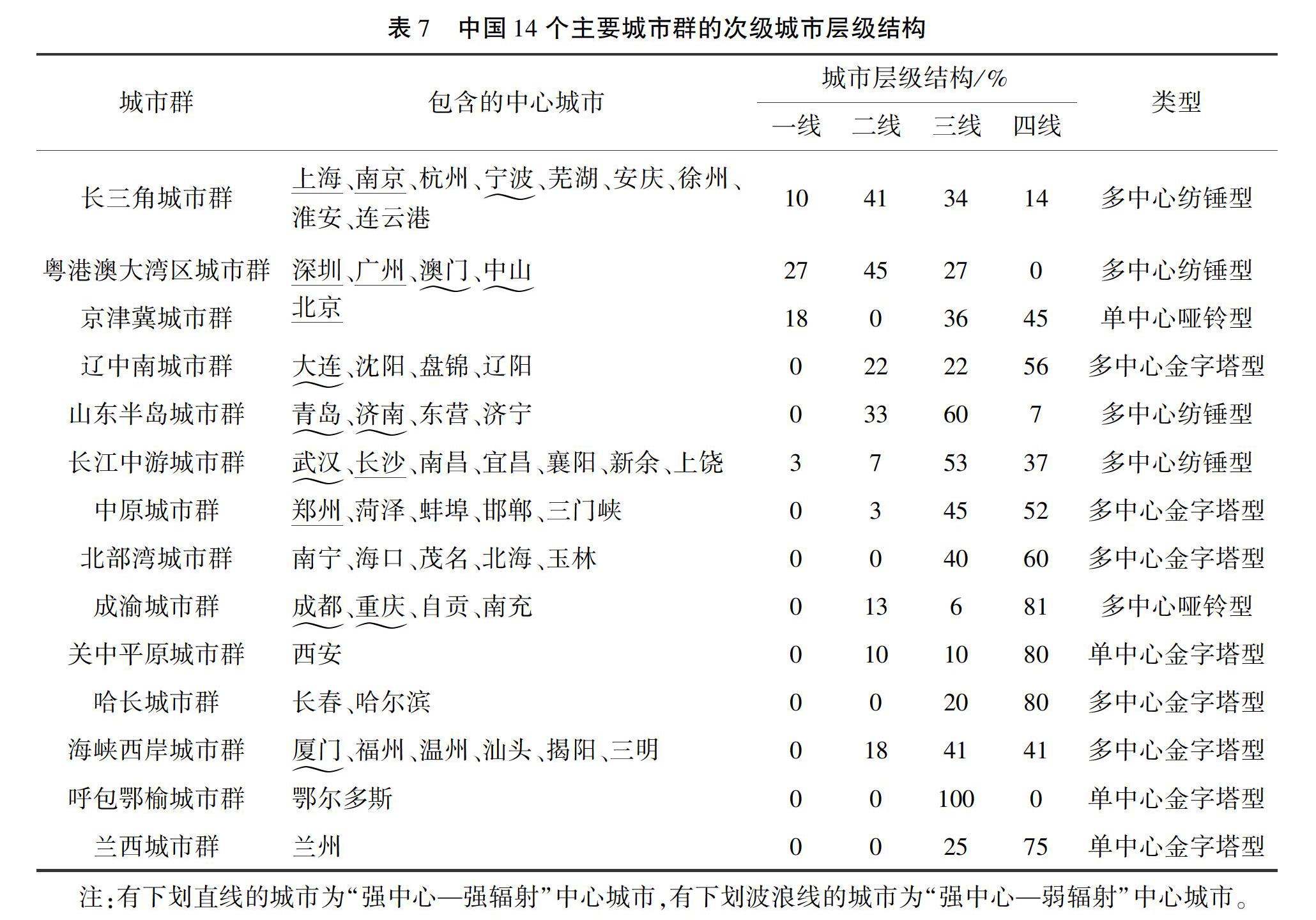

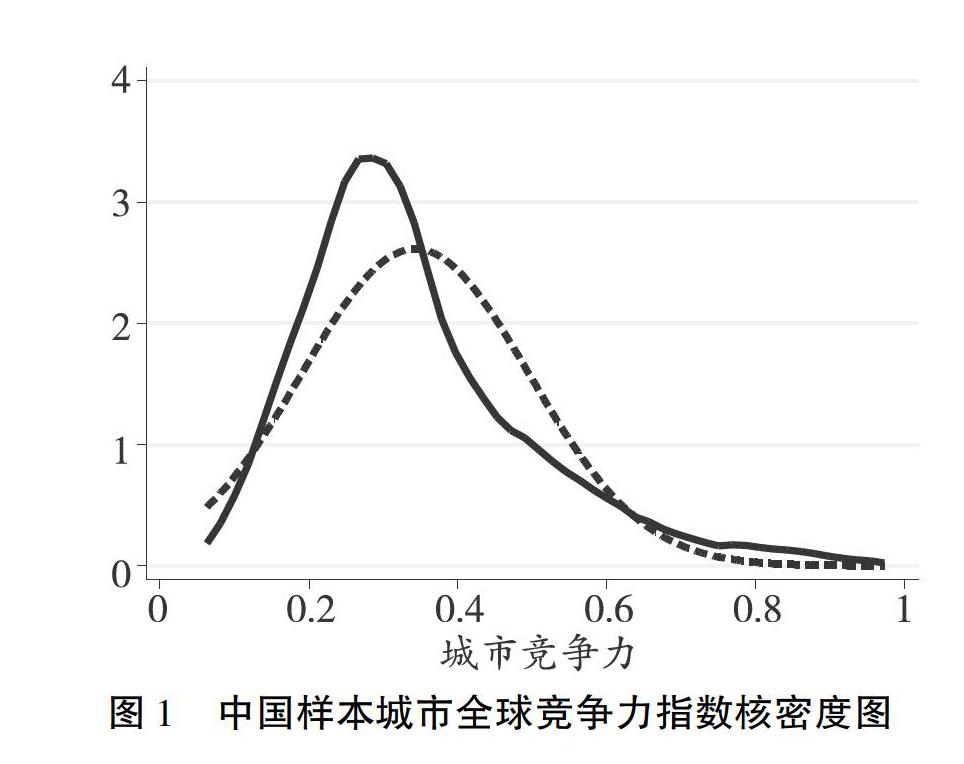

表1报告了中国城市全球竞争力排名前20的城市及其世界排名。中国有深圳、香港、上海、广州和北京五个城市进入了世界排名的前20,表明在全球顶级城市中中国已占据重要地位;同时,从整体上看,中国城市全球竞争力得分的平均值为0.34,与全球平均水平一样,表明改革开放以来中国城市整体的竞争力水平也有较大提升。图1报告了中国城市全球竞争力指数的核密度图,其中虚线表示的是标准正态分布的密度曲线。可以发现,与标准正态分布相比,中国城市体系中全球竞争力属于较低水平和较高水平的城市数量较多,而中等竞争力的城市数量相对较少,表明中国城市间全球竞争力的差异较大。

2.中国城市的全球联系度及其分布

如果将全球城市视为一个网络,那么每个城市的全球联系度相当于该城市在全球城市网络中的网络中心度。参考曹清峰等(2018)的方法[22],本文用基于城市全球竞争力的引力模型来衡量任意两个城市间的联系强度,并在此基础上得到每个中国城市的全球联系度。全球联系度越高的城市,在全球城市网络中的地位也就越高。根据联合国经济和社会事务部2015年发布的《世界城市化展望》,本文选择总人口超过50万的1 007个城市为全球样本(涉及6大洲、136个国家或地区),其中中国样本包括292个城市(除内地285个城市外,还包括中国香港、中国澳门和中国台湾的城市样本)。

表2报告了全球联系度前20名中国城市的排名及其全球竞争力排名,可以发现,中国城市的全球联系度排名与全球竞争力的排名基本一致,但也存在一定差异,这主要是因为一个城市的全球联系度不仅取决于其自身的竞争力水平,还取决于由其地理区位所决定的与其他城市间的空间距离。一个城市如果距离其他竞争力水平较高的城市比较近,那么其全球城市联系度可能更高一些,这对位于中心城市邻近区域的城市而言尤为明显。例如,苏州、南京、无锡、杭州等城市全球联系度排名相对于其全球竞争力排名更靠前,主要是因为其邻近上海;而重庆、成都、郑州等城市全球联系度排名相对于其全球竞争力排名更靠后,主要是因为其所在区域(或邻近区域)的城市竞争力整体水平相对较低。

城市经济学中关于城市规模分布的一个重要规律是Zipf法则。早期基于城市人口数量衡量城市规模的研究表明,中国城市体系呈现出扁平化趋势,也就是中小型城市发展较快,而大型城市的发展相对不足(陈良文 等,2007)[23]。本文借鉴Zipf法则的形式,用城市的全球联系度代替城市的人口规模,估计出如下方程:

ln(Ri)=2.34-0.75 ln Ii R2=0.81

上式中,Ri是城市i的全球联系度,Ii是城市i全球联系度在中国城市体系中的排名。ln Ii的系数的绝对值如果等于1,表明中国城市的全球联系度分布符合Zipf法则;如果小于1,表明中国城市的全球联系度分布不均匀,大部分城市的全球联系度较低,只有少数城市的联系度较高;如果大于1,表明中国城市体的全球联系度分布比较均匀,不同城市间的差异较小,也就是出现了扁平化的趋势。分析结果表明,式中所有系数都是统计显著的(在1%的水平上),且ln Ii的估计系数绝对值为0.75,明显小于Zipf法则中的最优水平1。可见,从全球联系度来看,中国城市体系的分布是不均匀的,城市间的差距较大,且并未出现扁平化趋势。

上述结果意味着中国城市体系中少数城市控制了大部分的全球联系。根据“全球城市理论”,相对于其他城市,“全球城市”是一个高度集中的“命令中心”(Sassen,1991)[20],少数“全球城市”处于“命令与控制”的地位,中国城市体系体现了这一特征。同时,本文基于城市全球联系度的分析结果与相关研究基于人口规模和夜间灯光的研究结论不同。比如,Anderson等(2005)基于人口数据和李松林等(2017)基于夜间灯光数据的分析表明,中国城市体系具有明显的扁平化特征[1][4],由此得出的发展策略是中国更应该加快发展大城市(陆铭 等,2011)[24]。但本文基于全球联系度的分析发现,中国城市体系并没有出现扁平化现象,而是表现为大部分的城市全球联系度都较低。尽管“全球城市理论”预期“全球城市”的数量较少,但中国城市间全球联系度的差距相对较大作为对比,本文对全部样本(全球1 007个城市)进行了估计分析,结果显示ln Ii的系数的绝对值为0.95,尽管也小于1,但非常接近1,明显大于中国的0.75。 。因此,在宏观政策层面,中国更应该注重城市间的协调发展,缩小城市间的差距,而不应继续鼓励资源向个别特大城市集聚,否则中国城市体系内部的差距将继续扩大,不利于形成协调发展的城市体系。

鉴于城市群已在中国城市体系中占据重要地位,本文进一步计算了目前规划的14个主要城市群的全球联系度的均值,结果见表3。可以发现,粤港澳大湾区城市群的全球联系度最高,这主要是由于其包括深圳、香港和广州三个全球联系度非常高的城市,同时其内部其他城市的全球联系度也较高。长三角城市群的全球联系度排名第二,这主要是由于其包括上海、苏州、南京、无锡、杭州等多个全球联系度较高的城市。京津冀城市群尽管包含了北京和天津两个全球联系度较高的城市,但由于其内部其他城市的全球联系度较低,导致其全球联系度均值低于山东半島城市群。此外,中国城市群间全球联系度均值的差距也较大,最高的粤港澳大湾区城市群是最低的兰西城市群的5.5倍。

三、中国城市体系的层级结构

本文根据城市间的辐射关系研究城市体系的层级结构。在得到任意两个城市间的联系度rij后,为了识别不同城市间的辐射关系,将与城市i联系度最大的城市定义为:jmax=arg max(rij),即城市i与其他城市的联系度rij取最大值时的那个城市。值得注意的是,如果与城市i联系度最大的为城市j,但与城市j联系度最大的城市未必是城市i,即两者间是不对称的。此外,根据上式只能得到城市i的最大联系度城市j,但不能识别联系的方向(即辐射方向),也就是说只能确定两个城市是否存在联系及其联系度的大小,但不能确定是城市i辐射城市j还是城市j辐射城市i。本文中,城市间的全球联系度是基于城市的全球竞争力构造的,而竞争力是城市之间相比较的结果(倪鹏飞,2016)[25],应是竞争力强的城市辐射竞争力弱的城市,进而可以根据各城市全球竞争力的大小识别出城市间的辐射方向。需要说明的是,一个城市可能会辐射多个城市,也可能不辐射任何城市;同样,一个城市可能被多个城市辐射,也可能不受任何城市辐射。为较全面地刻画中国城市体系的层级结构,本文从多个维度进行分析:一是根据城市间的辐射关系识别出中心城市,进而分析中心城市及其次级城市体系的结构特征;二是将样本城市分为一、二、三、四线城市,分析四级城市体系结构;三是基于14个主要城市群内中心城市及一、二、三、四线城市的分布,探析城市群的次级城市体系结构特征以及城市群发展在中国城市体系结构演进中的作用。

1.中国的中心城市及其次级城市体系

本文将中心城市定义为“不受其他城市辐射,但至少辐射1个城市的城市”,由此识别出中国样本城市中有68个中心城市。表4报告了按照中心城市全球联系度由高到低排序的68个中心城市及其辐射的城市。可以发现:(1)中心城市的全球联系度都较高。在全球联系度排名前20的城市中,有14个城市都是中心城市。当然,全球联系度高的城市不一定是中心城市,这取决于其与周边城市间的关系例如,由于深圳的全球竞争力高于香港,因此香港属于深圳辐射的次级城市体系;又如天津,由于其邻近北京而属于以北京为中心城市的次级城市体系;类似的例子还有苏州、无锡、常州、佛山等。 。(2)中心城市形成的次级城市体系具有不同的层级结构特征,总体上看,全球联系度越高的中心城市辐射的城市数量和城市层级也越多例如上海直接辐射苏州,又通过苏州间接辐射无锡,再通过无锡间接辐射常州;北京直接辐射天津,又通过天津间接辐射沧州;等等。 ;有相当多的中心城市辐射城市数量较少且辐射路径短(只有直接辐射,没有间接辐射,即城市层级少),反映出其辐射能力较弱。(3)一些中心城市辐射的空间范围不限于省级行政区划内,表明随着中心城市经济辐射的不断扩散,行政区划对城市间经济联系的制约也不断减弱甚至消除。

为了进一步分析不同中心城市的差异,进一步分别基于中心城市的自身全球联系度和所辐射城市的全球联系度总和进行聚类分析,将68个中心城市分为强中心、弱中心和强辐射、弱辐射城市,进而识别出“强中心—强辐射”“强中心—弱辐射”“弱中心—强辐射”“弱中心—弱辐射”四类中心城市,结果如图2和表5所示。“强中心—强辐射”中心城市数量最少,仅有7个城市,除了东部地区的上海、广州、深圳、北京和南京外,中部地区的郑州和长沙也属于这一类型,这主要是由于其辐射的城市数量较多。“强中心—弱辐射”中心城市有13个,这类中心城市尽管自身的全球联系度较高但辐射能力较弱,其扩散效应不强可能是由于城市间距离较大、市场空间分割以及政策等因素导致。“弱中心—弱辐射”中心城市数量最多,总共有48个城市,由于在城市经济的发展往往是先极化、后扩散,该类中心城市自身的聚集效应不足,导致其辐射能力也较弱。此外,“弱中心—强辐射”中心城市在样本中不存在。可见,关于中国城市体系是否存在集聚不足的问题,不能一概而论,需要分类考察:对于数量较多的“弱中心—弱辐射”中心城市而言,确实存在集聚不足的问题;而对“强中心—弱辐射”中心城市而言,主要问题是扩散不足。因此,虽然中国总体上仍应该强化资源向中心城市的集聚,但不是简单地发展大城市,而是应该有针对性地促进要素、产业等向“弱中心—弱辐射”中心城市集聚以提高其辐射能力,而对于“强中心—弱辐射”中心城市数则应更好地利用扩散效应增强其辐射能力,这样才能促进协调发展的城市体系的形成。

2.中国四级城市体系结构

本文采用聚类分析法将中国样本城市分为一、二、三、四线城市,结果如表6所示。可以发现:中国城市体系呈现出明显的金字塔层级结构,其中,一线城市有9个,二线城市有35个,三线城市有89个,四线城市

有159个。“强中心”城市都属于一、二线城市,其中“强中心—强辐射”中心城市大多属于一线城市(只有长沙和郑州属于二线城市),“强中心—弱辐射”中心城市绝大多数属于二线城市(只有武汉属于一线城市)。同时,值得注意的是,一线城市并非都是中心城市,四线城市中也有中心城市。其原因是一、二、三、四线城市的划分是根据城市自身的全球联系度大小,而中心城市的确定主要依据城市与周围城市全球联系度的比较。当一个城市处于具有更大全球联系度城市的辐射范围内时,虽然其自身的全球联系度较大,但也可能不是中心城市;当一个城市可以辐射比其全球联系度更小的城市,且不处于具有更大全球联系度城市的辐射范围内时,虽然其自身的全球联系度较小,但也可能成为中心城市。由此可见,中国城市的发展水平(全球競争力及全球联系度)和分布密度存在显著的地域差异,总体上呈现出城市竞争力和城市密度由东向西梯度递减的空间分布格局。

3.中国主要城市群的次级城市体系结构

城市群的出现是城市体系发展到较高阶段的结果,其形成主要是由中心城市经济发展的空间扩散效应推动的,即邻近中心城市的其他城市会因为中心城市的空间溢出效应而得到更快发展,进而表现为一定区域内多个城市的组群式发展。根据表7(见下页)可以发现:(1)城市群已经成为中国城市体系的主要空间发展形态。中国14个主要城市群包含了54个中心城市(占全部中心城市的79%),包括全部7个“强中心—强辐射”中心城市和除台湾地区的台北及高雄外的11个“强中心—弱辐射”中心城市,这表明中国大部分主要城市已经被纳入城市群的次级城市体系中。(2)中心城市在各城市群中的分布是不均衡的,一方面多中心城市群与单中心城市群并存多中心城市群有“长三角城市群”“长江中游城市群”“海峡西岸城市群”“粤港澳大湾区城市群”等,这些城市群内部都包含了多个中心城市;单中心城市群有“京津冀城市群”“关中平原城市群”“呼包鄂榆城市群”和“兰西城市群”等。 ,另一方面不同城市群的中心城市全球竞争力、全球联系度和辐射能力差异明显比如,“长三角城市群”和“粤港澳大湾区城市群”分别有2个“强中心—强辐射”中心城市和2个“强中心—弱辐射”中心城市;“北部湾城市群”虽然也有多个中心城市,但均是“弱中心—弱辐射”中心城市;而“呼包鄂榆城市群”和“兰西城市群”等只有1个“弱中心—弱辐射”中心城市。 ,反映出各城市群的整体发展水平和内部城市一体化及区域协调发展程度参差不齐城市群内“强中心—强辐射”中心城市的数量越多,越有利于其内部城市网络体系的发展,进而促进内部各城市的一体化发展和区域协调发展。目前中国只有“长三角城市群”和“粤港澳大湾区城市群”呈现出较好的多中心一体化发展格局,其他城市群内部的城市一体化和区域协调发展程度都有待进一步提高。 ,同样呈现出由东向西梯度递减的空间分布格局。(3)各城市群内部的层级结构存在较大差异,具体可分为“纺锤型城市群”“哑铃型城市群”和“金字塔型城市群”三类。“纺锤型城市群”内属于中间层级的城市(二线或三线)占比较高,城市间经济发展差距相对较小属于该类型的城市群有“长三角城市群”“粤港澳大湾区城市群”“山东半岛城市群”和“长江中游城市群”。其中,“长三角城市群”和“粤港澳大湾区城市群”内二线城市占比较高,而“山东半岛城市群”和“长江中游城市群”内三线城市占比较高。因此,尽管都属于“纺锤型”城市群,但“长三角城市群”和“粤港澳大湾区城市群”的发展水平明显高于“山东半岛城市群”和“长江中游城市群”。 ;“哑铃型城市群”内属于中间层级的城市占比较低,而一线城市和四线城市占比相对较大,内部城市之间发展差距较大,不利于城市一体化和区域协调发展属于该类型的城市群有“京津冀城市群”和“成渝城市群”,“京津冀城市群”缺少二线城市,而“成渝城市群”的三线城市占比较低。 ;“金字塔型城市群”内层级越低的城市占比越高,由于低层级城市数量过多通常发展水平较低属于该类型的城市群数量最多且主要是中西部和东北地区的城市群,包括“辽中南城市群”“中原城市群”“北部湾城市群”“关中平原城市群”“哈长城市群”“海峡西岸城市群”“呼包鄂榆城市群”和“兰西城市群”。 。

四、结论与启示

改革开放以来,中国城市发展迅速,与世界各国城市的经济交往也日益密切,全球竞争力不断提升。本文基于全球竞争力和全球联系度从多个维度分析中国292个样本城市的层级结构,发现中国城市体系的发展具有以下特征和趋势:

第一,从城市的全球竞争力和全球联系度看:中国城市的全球竞争力差异较大,竞争力强和竞争力弱的城市相对较多,竞争力中等的城市相对较少;中国城市的全球联系度分布不均匀,少数城市控制了大部分全球联系,城市间差距相对较大且并未出现扁平化趋势;此外,中国城市群间全球联系度均值的差距也较大。

第二,从中心城市及其次级城市体系看:中国城市体系形成由68个中心城市组成的多中心多层级结构;全球联系度越高的中心城市辐射的城市数量和城市层级也越多;大部分中心城市辐射能力较弱,其中“强中心—强辐射”中心城市只有7个,“强中心—弱辐射”中心城市有13个,其余48个均为“弱中心—弱辐射”中心城市;此外,一些中心城市的经济扩散不断加强,辐射空间跨越了省级区划边界。

第三,从四级城市体系结构看:一、二、三、四线城市数量分别为9、35、89、159,呈现出明显的金字塔层级结构;“强中心”城市都属于一、二线城市,但一线城市并非都是中心城市,四线城市中也有中心城市,表明中国城市的发展水平和分布密度存在显著的地域差异,总体上呈现出城市竞争力和城市密度由东向西梯度递减的空间分布格局。

第四,从城市群城市体系结构来看,14个主要城市群包含了79%的中心城市(包括全部“强中心—强辐射”中心城市和11个“强中心—弱辐射”中心城市),表明大部分主要城市已经被纳入各城市群的次级城市体系中,城市群已成为中国城市体系的主要空间发展形态;中心城市在各城市群中的分布不均衡,多中心城市群与单中心城市群并存,不同城市群中心城市的全球竞争力、全球联系度和辐射能力差距显著,导致各城市群的整体发展水平和内部城市一体化及区域协调发展程度呈现由东向西梯度递减的空间分布格局;各城市群内部的城市层级结构差异明显,存在“纺锤型城”“哑铃型”和“金字塔型”三种形态。

虽然中国已经形成了多中心多层级的城市体系,城市经济发展中集聚与扩散效应的双向互动不断加强,但无论是竞争力、联系度还是辐射能力,城市和城市群发展的不平衡不充分依然显著。当前,城市群在维系中国城市体系内部结构中发挥了重要作用,城市群的发展成为中国城市体系演进的具体形态和主要推动力量。因此,应充分发挥中心城市的扩散和聚集作用,以城市群内部的一体化发展和城市群间的协同发展构建协调发展的城市体系,进而促进整体区域协调发展:

首先,由于各城市群的发展水平不一、城市密度和结构不同,尤其是中心城市的竞争力和辐射能力差异显著,不同的城市群需要实施差异化的发展策略。其次,城市群发展的重点在于充分发挥中心城市对其他城市的扩散与溢出效应,要在构建合理的城市群内部城市层级结构的同时推进城市一体化发展。再次,不同发展阶段、不同类型的中心城市应有不同的发展模式。对于数量众多的“弱中心—弱辐射”中心城市,辐射能力较弱主要是由于集聚不足,还需要在促进资源集聚的基础上增强其辐射能力;对于“强中心—弱辐射”中心城市,需要深入研究其辐射能力较弱的具体原因,进而采取有针对性的措施提升其辐射能力;对于“强中心—强辐射”中心城市,则应更好地利用集聚与扩散的双向效应,有效推动城市群实现高质量一体化发展。最后,不但要推进城市群内部城市的一体化发展,还应积极促进城市群之间的协同发展,尤其应加强东中西部城市群之间的经济交流和合作,以进一步推进中国整体城市体系结构的优化和协调。比如,可以在“長江经济带建设”中建立有效的上中下游区域联动体制机制,逐步实现“长三角城市群”“长江中游城市群”“成渝城市群”的互动发展,加快形成协调发展的长江经济带城市体系。

参考文献:[1] ANDERSON G,GE Y. The size distribution of Chinese cities [J]. Regional Science and Urban Economics,2005,35(6):756 776.

[2] 江曼琦,王振坡,王丽艳.中国城市规模分布演进的实证研究及对城市发展方针的反思[J].上海经济研究,2006(6):29 35.

[3] 刘学华,张学良,李鲁.中国城市体系规模结构:特征事实与经验阐释[J].财经研究,2015(11):108 123.

[4] 李松林,刘修岩.中国城市体系规模分布扁平化:多维区域验证与经济解释[J].世界经济,2017(11):144 169.

[5] 张车伟,蔡翼飞.中国城镇化格局变动与人口合理分布[J].中国人口科学,2012(6):44 57.

[6] 梁琦,陈强远,王如玉.户籍改革、劳动力流动与城市层级体系优化[J].中国社会科学,2013(12):36 59.

[7] 蔡之兵,张可云.中国城市规模体系与城市发展战略[J].经济理论与经济管理,2015(8):104 112.

[8] 顾朝林,庞海峰.基于重力模型的中国城市体系空间联系与层域划分[J].地理研究,2008(1):1 12.

[9] 吴健生,刘浩,彭建,等.中国城市体系等级结构及其空间格局——基于DMSP/OLS夜间灯光数据的实证[J].地理学报,2014(6):759 770.

[10]郑蔚,梁煜华,马丽.基于商品里程的城市经济网络结构识别——以福州为例[J].地域研究与开发,2018,37(3): 65 68.

[11]陈浩,权东计,赵新正,等.基于交通流的关中城市群空间联系网络研究[J].资源开发与市场,2019(2):236 242.

[12]叶强,张俪璇,彭鹏,等.基于百度迁徙数据的长江中游城市群网络特征研究[J].经济地理,2017,37(8):53 59.

[13]BO W,FENG Z,HAO Z. The dynamic changes of urban space time activity and activity zoning based on check in data in Sina web [J]. Scientia Geographica Sinica,2015,35(2):151 160.

[14]CALABRESE F,COLONNA M,LOVISOLO P,et al. Real time urban monitoring using cell phones:A case study in Rome [J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems,2011,12(1):141 151.

[15]邓楚雄,宋雄伟,谢炳庚,等.基于百度贴吧数据的长江中游城市群城市网络联系分析[J].地理研究,2018,37(6): 1181 1192.

[16]赵映慧,谌慧倩,远芳,等.基于QQ群网络的东北地区城市联系特征与层级结构[J].经济地理,2017,37(3): 49 54.

[17]甄峰,王波,陈映雪.基于网络社会空间的中国城市网络特征——以新浪微博为例[J].地理学报,2012,67(8):1031 1043.

[18]沈丽珍,汪侠,甄峰.社会网络分析视角下城市流动空间网络的特征[J].城市问题,2017(3):28 34.

[19]FRIEDMANN J. The world city hypothesis[J]. Development and Change,1986,17(1):69 83.

[20]SASSEN S. The global city:New York,London,Tokyo [J]. NJ:Princeton,1991.

[21]KRESL P K. Planning cities for the future:The successes and failures of urban economic strategies in Europe[M]. London:Edward Elgar Publishing,2007.

[22]曹清峰,倪鹏飞,沈立,等.东亚主导下的亚洲城市体系——基于城市竞争力的分析[J].北京工业大学学报(社会科学版),2018,18(6):39 48.

[23]陈良文,杨开忠,吴姣.中国城市体系演化的实证研究[J].江苏社会科学,2007(1):81 88.

[24]陆铭,向宽虎,陈钊.中国的城市化和城市体系调整:基于文献的评论[J].世界经济,2011(6):3 25.

[25]倪鹏飞.中国城市竞争力报告No.14[M].北京:中国社会科学出版社,2016.

The Structure and Rank of Chinas Urban System and Development of

Urban Clusters: Analysis Based on Urban Global Competence,

Global Connectivity and Radiation Capacity

CAO Qing feng1, NI Peng fei2

(1. Institute of Modern Economy and Management, Tianjin University of Finance and Economics, Tianjin 300222, China;

2. National Academy of Economic Strategy, Chinese Academy of Social Sciences,Beijing 100028, China)

Abstract: Chinas urban system is increasingly connected with the world, therefore, it is necessary to examine the new features of Chinas urban system from a global perspective. From the perspective of urban competitiveness, this paper calculates the global connectivity of 292 cities in China to 1,007 cities worldwide based on the gravity model. The study finds that the difference of the global competence of Chinas cities is bigger, Chinas urban system does not have a flattening trend and most cities have low global connections; Chinas urban system has formed a multi center new structure consisting of 68 central cities, but most of the central cities have weak capacity of radiation and lack of agglomeration; Chinas urban system has emerged a new class of urban clusters radiated by the central cities. There coexist both multi center urban agglomerations and single center urban agglomerations, there are three shape urban structures such as “spindle type cities”, “dumbbell type cities” and “pyramidal type cities”. The urban agglomeration development becomes the real shape and the main boosting capacity of Chinas urban system evolution. Therefore, China should sufficiently let central cities play a role in their diffusion and aggregation, use the integrated development of the internal urban agglomerations and the coordinated development between the urban agglomerations to construct the coordinated developmental urban system and further boost the coordinated development of the total regions.

Key words: urban system; urban agglomeration; central city; hierarchy structure; global cities; global competitiveness; global connectivity; radiation capacity; diffusion effect

CLC number:F290;F127 Document code: A Article ID: 1674 8131(2020)02-0045-12

(編辑:段文娟)