猛听得金鼓响画角声震

陈曦

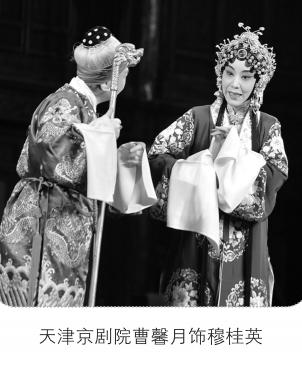

去岁春末,乍暖还寒,我在学校的国际楼里扮好戏,给从泰国来进修的老师演唱了一段《穆桂英挂帅》,就是耳熟能详的“捧印”选段,我能清晰地辨识出舞台下的国外观众眼中的内容,震撼、欢喜,乃至不可掩饰的着迷与跃跃欲试。多像我第一次欣赏梅葆玖先生的这段戏呀,先生的一颦一笑、一举一动,都那么迷人。梅派,是美的集合。

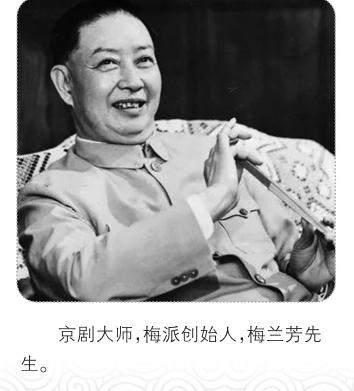

一、美的创造者

“真正的演员,美的创造者。”这是中央戏剧学院老院长欧阳予倩先生对梅兰芳大师的评价。是呀,从梅派诞生到今天,近百年的时间淘漉了多少世事,而梅派艺术却永远因其“美”而打动着所有人。

至今还记得老师教我《贵妃醉酒》时一下下用扇子打我的手,和我说:“指无虚指,是梅派的特点,梅派就是要美到细节,美到指尖,一点也不能含糊。”一点也不能含糊,是我接触梅派最初的记忆。后来听了多少老唱段啊,记不清了,哪怕是一心学程派了,我还是会不停地听梅先生的老唱片,那甜润细腻、宽圆具足的嗓音,那曼妙的行腔和海浪般的余韵美不胜收。

唱腔的美,来源于梅先生对传统的坚持与独到的创新。梅先生出身于梨园世家,祖父梅巧玲便是名卷《同光十三绝》中饰演萧太后的京剧十三位奠基人之一。从小受家学熏陶的梅兰芳八岁学戏,十三岁便搭班“喜连成”,开始从艺生涯。大量学习传统戏的经历让梅兰芳对京剧唱腔有着十分准确的把握和深入的理解,即使是他锐意改革大排新戏时,也毫不动摇地坚持对传统老腔的沿袭。然而,梅先生又是天生的创新者,他在承袭老腔的基础上融入了对每个剧中人情感的深度揣摩,情感与唱腔互为表里,一体共生,这种“以情代声”的唱法让人物立在了观众心上,使得那唱是无腔不新,又无腔不熟。加之梅兰芳深谙音韵学的规律,他创编或改编的戏都无比和谐,悦耳动听。可以说和谐大气,是梅派唱腔美的代名词。

梅先生在京剧艺术上的创新数不胜数,但将京二胡纳入到伴奏中,绝对是里程碑式的事件。在排演《西施》时,梅先生经过深思熟虑,特别邀请王少卿先生加入二胡伴奏,大家本已经习惯了传统的京胡伴奏,对于京二胡的加入并不抱有多少期待。谁知音乐一起,那种烘云托月、层次鲜明的感觉直入大家脑海,而梅先生的唱腔则在这种烘托中更显稳重圆润。时至今日,无论哪个派别,都少不了京二胡的伴奏。可以说,梅先生对于发现美和创造美,着实有着常人无法企及的灵性。

梅先生的扮相、身段、指法,方方面面都体现着他作为艺术大师对美的执着追求。梅先生擅于揣摩剧中人物的内心,并借助唱念做打将其生动演绎,种种演绎又无不落在美上。《霸王别姬》中,梅先生通过舞剑来表现虞姬在面对霸王败北时的温柔与决绝;《贵妃醉酒》中,通过一系列的面部表情和眼神、指法表现杨玉环在醉态下的倾国倾城、大气端庄;《宇宙锋》中,又以充满情感穿透力的念白和一系列“手眼身法步”的配合来展现主人公对秦二世的痛骂与讽刺。在梅先生最后的代表作《穆桂英挂帅》中,先生塑造的穆桂英形象,是那样果敢、深沉、从容、飒爽,梅派所演绎的巾帼气质真是美到骨子里的。

符合人物性格,展现人物内心世界,让美立体地展现在舞台上,是梅派艺术常演不衰的魅力所在。

二、一剑能挡百万兵

一次晚会的后台,我和几名上了年纪的票友阿姨一起扮戏,一位阿姨一边往脸上涂抹油彩一边说:“我看一会儿啊,脸上的粉得掉一路。”化妆间顿时笑成一片。正给我勒头的史姨笑着说:“您这是讲梅先生的掌故吧。”阿姨答:“我能和梅先生相提并论的,怕只有脸上掉粉这一点了。”

那是1955年4月,在“梅兰芳、周信芳舞台生活五十年”的纪念活动后,梅先生邀请周先生吃家宴。席间说:“我老了,扮上戏已经不漂亮,要是再唱《天女散花》,恐怕脸上的粉会自动掉下来。”这句玩笑话其实表明了梅先生晚年的思考,他要排演一出“老青衣”的大戏!

他首先想起的就是1953年在上海观看的豫剧大师马金凤的《穆桂英挂帅》,这出戏给他的震撼久久不散。用他自己的话来说:“老穆桂英这个人物,还是第一次在豫剧中发现!”在京剧中塑造老穆桂英形象这一想法就在那时萌生。

直到1959年,新中国成立的第一个十年,梅兰芳在考虑为共和国献礼排演大戏时,才最终确定大排京剧《穆桂英挂帅》。也正是这个决定,创造出了梅兰芳先生晚年的巅峰之作,也是最能体现梅派特色的,内行所谓的“梅八出”之一(最常见的说法中,“梅八出”指京剧《贵妃醉酒》《霸王别姬》《生死恨》《凤还巢》《抗金兵》《宇宙锋》《穆桂英挂帅》与昆曲《牡丹亭·游园惊梦》)。

《穆桂英挂帅》是艰辛中打磨出的精品。就文学剧本的创作来讲,豫剧的剧本只有五场,而京剧剧本增加了三场,在唱词上,也为了符合梅派唱腔的特点,除了保留豫剧中的一句“我不挂帅谁挂帅,我不领兵谁领兵”之外全部重写,所以创作的过程无异于重新开始。

对于表演来说,为了展示出梅先生晚年的创新,他又不断在身法、动作上加以革新和融合。尤其是在“捧印”和“出征”中,梅先生将穆桂英晚年抛却家恨雪国仇的英勇气概,以及万军阵前谋略高的形象塑造得入木三分。当英姿飒爽的穆桂英唱出“猛听得金鼓响画角声震”“我一剑能挡百万兵”的时候,台下观众无不激动呐喊,那种情绪的传达,精神的共鸣,足以震撼舞台上下。

猛听得金鼓响画角声震,

唤起我破天门壮志凌云。

想当年,桃花马上威风凛凛,

敌血飞溅石榴裙。

有生之日责当尽,

寸土怎能够付与他人,

藩王小丑何足论

我一剑能挡百万兵。

这段唱第一次响起便风靡了全国,激动人心的唱词,梅先生精湛的表演,以及情感上的呼告,让其成为永恒的经典。

1959年5月25日,京剧《穆桂英挂帅》在北京人民剧场首演,10月又作为国庆献礼巡演,演出期间再次创造了万人空巷一票难求的火爆场面。毛主席在看过这出戏之后对梅先生说:“这个戏很好,看得出是你四十年舞臺生活的集中表现,也是你老年的代表作。”

梅先生本人对这出戏也十分喜爱,首演之后连演不断,1961年5月30日,梅先生又率团在中科院演出这出戏。然而,这次演出竟然是梅兰芳大师人生中最后一次在舞台上“挂帅”。

三、蓄须明志真丈夫

《穆桂英挂帅》之所以久演不衰,广受观众追捧,一方面是因为梅兰芳先生以精湛的技艺演出了巾帼英雄的英武与睿智,更重要的则是戏中穆桂英一举一动中流露出的一片爱国赤诚,打动了所有人。梅先生能够塑造出这样的舞台形象,是因为他本人就是胸怀爱国之心的伟大艺术家。

1931年,日本侵略者发动九一八事变,侵占东北后向华北进犯,直指北京、天津。梅兰芳与众多爱国艺术家一样,无比痛恨日寇,为了免于做亡国奴,梅先生举家迁沪。

在上海定居时,梅先生为呼吁全民抗日,排演《生死恨》和《抗金兵》两出大戏,讲述爱国者英勇反抗入侵的大无畏精神,受到上海观众的热捧,买票者挤破了售票处的玻璃窗。

七七事变之后,侵略者占据了上海。敌人知道梅兰芳是著名的京剧大师,便托人要求他发表电台讲话,表明自己要为侵略者服务。梅先生拒绝后搬到香港。

1941年底,日军又占据了香港。他们四处寻找梅先生的下落,而此时的梅先生却留起了胡子,以此标志告别他热爱的赖以生存的舞台。宁可饿死,他也绝不为日本人演出。甚至在日军司令亲自威胁他的时候,他依旧不为所动,直言不再唱戏。在一次最严重的强迫之后,梅先生冒着生命危险,连打三次傷寒针,让自己高烧不止,日军军医看着烧得迷迷糊糊的梅先生,无奈只得放弃。

1945年8月15日,日寇无条件投降。梅兰芳流着热泪说:“天亮了。”当几位朋友兴高采烈地来梅先生家道喜时,发现梅先生精神焕发,手拿纸扇挡着自己的半边脸,就都笑着说:“梅先生定是刮了胡子!”

等梅兰芳回到上海之后,马上安排演出,场场爆满。观众们高呼:“我们就是要看看八年不给日本鬼子唱戏,如今刮了胡子的梅先生。”

热爱艺术高过生命的梅兰芳,到晚年还排演《穆桂英挂帅》为新中国成立十周年献礼,表演到生命的最后时刻,却为报国,在鼎盛时期八年蓄须,告别舞台,靠卖字画勉强度日也绝不为日本人唱戏。那是因为,他更爱自己的国家、民族和人民。蓄须明志真丈夫,他一剑能挡百万兵。