症状管理策略在慢性心力衰竭患者健康教育中的应用

陆丽娟,何细飞

慢性心力衰竭的发病率和患病率呈明显上升趋势,正在成为我国乃至世界心血管病领域的重要公共卫生问题[1]。国内外心力衰竭治疗和管理指南提出自我管理和规范化药物治疗是心力衰竭管理的两大基石[2-3]。但慢性心力衰竭患者的自我管理并不理想[4],于是各国卫生服务体系都在积极探索帮助心力衰竭患者更好地带病生存的自我管理策略。国外对慢性心力衰竭患者的研究起步较早,制定了同伴支持[5]和远程监控[6]等管理策略。国内有学者通过制定个案管理[7]、情景式健康教育[8]以及动态管理[9]等策略,提高慢性心力衰竭患者的自我管理效能和生存质量。但由于患者知识缺乏以及受生理、心理及社会等因素的影响,管理策略往往得不到有效实施[10]。国外有研究指出,通过健康教育及随访等措施能有效地提高心力衰竭患者自我管理能力,改善患者健康状况及生活质量[11]。Armstrong[12]在2003年提出症状经历模式,该模式指出症状经历指感知症状发生的频率、严重程度和困扰程度以及对症状意义的理解,具有主观性和多维度等特点。慢性心力衰竭患者往往经历多种症状,个体的症状经历也因不同特征产生差异,本研究基于症状经历模式对慢性心力衰竭患者进行健康教育,方法与结果报告如下。

1 资料与方法

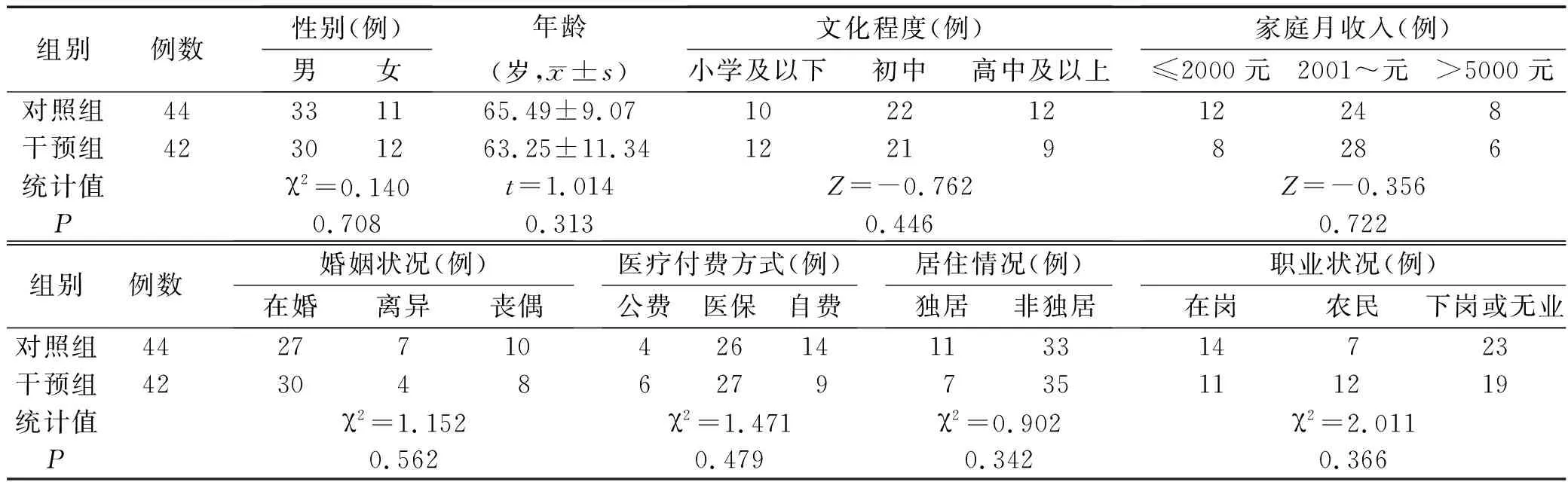

1.1 一般资料 2017年7~12月在我院心血管心内科住院的慢性心力衰竭患者。纳入标准:临床根据诊断标准[13]确诊为慢性心力衰竭的患者;心功能分级 Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级的患者;有呼吸困难、乏力或体液潴留等慢性心力衰竭症状;年龄≥18周岁的患者。排除标准:并存恶性肿瘤,或认知功能障碍、痴呆、严重精神病或不能交流的患者。剔除和脱落病例:住院短于5 d,死亡或随访中途再入院或自动退出者。共纳入100例,并存冠心病46例,高血压43例,心肌病26例,心脏瓣膜病17例。按照患者入院先后顺序编号,根据随机数字生成表将患者分为对照组和干预组各50例。对照组4例死亡,2例退出,最终纳入44例;干预组5例死亡,3例退出,最终纳入42例。两组一般资料比较,见表1。

1.2 方法

1.2.1 干预方法

对照组采用病区常规护理方法,即管床护士遵医嘱进行对症处理的同时利用健康教育记录单分别对患者进行入院时、入院中及出院时健康指导,并发放宣教手册;出院后1个月、3个月、6个月由责任护士对患者进行电话随访,主要包括饮食、药物、运动、自我监测及健康教育。干预组采用基于症状经历模式的随访管理策略。

表1 两 组 一 般 资 料 比 较

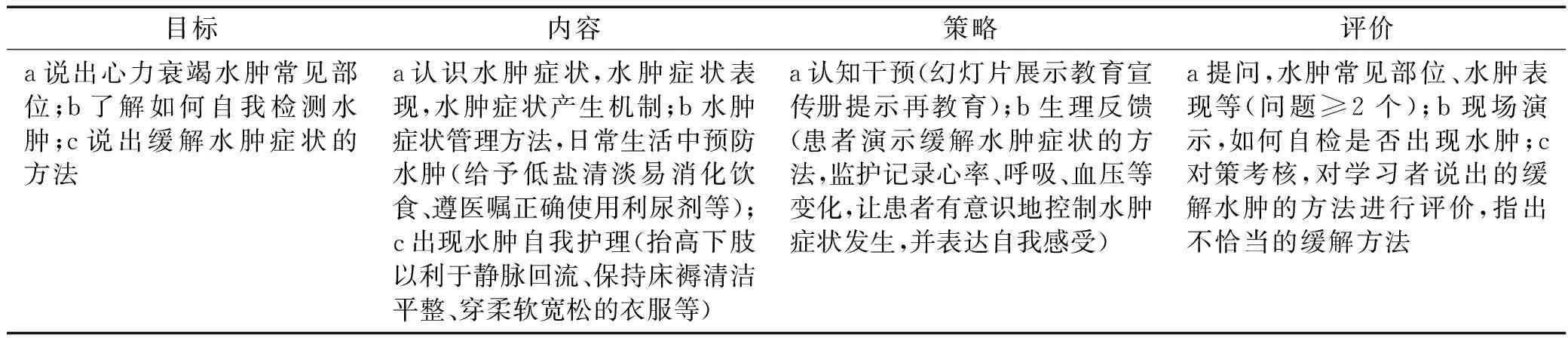

1.2.1.1 医护小组的组成与症状管理教育计划表的制订 由专业知识扎实且具有5年以上临床工作经验的医护人员组成医护小组,均接受症状经历模式和症状管理的统一培训。小组根据心力衰竭患者常见症状制订各个症状管理教育计划表以及行为查检表。以心力衰竭常见症状水肿为例,症状及管理教育计划表(下称计划表)见表2。行为查检表内容包括称体质量;检查脚踝水肿;采取措施避免患病(如注射疫苗、避免与生病的人接触);进行一些体力活动(锻炼30 min);低盐饮食;未忘记服药;外出就餐选择低盐食品;使用一定方法(如药盒、闹钟、家属等)提醒服药;定期复查(明确标注时间)。

1.2.1.2 慢性心力衰竭患者住院期间标准化症状管理教育路径 患者入组后,每例患者确定一位家庭照护者为其责任家属,该家属全程参与症状管理项目,主要负责监督患者进行知识学习、症状自评与管理以及出院后督促完成行为查检表。由医护小组的责任护士与患者及责任家属共同确认进入标准化症状管理教育路径,首先进行0.5~1.0 h的知识学习。在进行心力衰竭自护知识教育开始前讲授增强记忆的方法并提供图文材料,健康教育同时运用内化(组合、分类、联想、回顾及形象化等)和外化(日历、清单及笔记等)方法增强记忆策略;利用PPT、健康教育手册等方法让患者及家属了解心力衰竭知识和症状管理知识;最后利用中文版Memorial心力衰竭症状评估量表[14]让患者进行自评,按困扰得分高低排序,明确最先需要管理的3个症状。根据计划表对每个症状进行30 min的症状管理教育,5 d后对患者进行评价,确认患者的知识掌握效能提高即进入下一轮症状自评和管理。如果知识未掌握效能未提高,则由医护小组人员与患者共同进行原因分析并总结经验,修改症状管理教育计划表,实施后再评价。实施策略包括:①个人经验,每例患者住院期间制定心力衰竭自护某一方面计划,鼓励患者采取一切可及资源达成目标;②口头劝说,请心血管内科心力衰竭治疗专家向患者讲授心力衰竭症状管理自护行为;③行为榜样,评估患者自护行为,让表现优秀的患者进行经验分享;④生理反馈法:研究者指导患者演示缓解心力衰竭症状的方法,然后让患者将自己的感受用语言表达。

表2 水肿症状及管理教育计划表

1.2.1.3 延续性护理策略 建立心力衰竭症状管理微信群用于上传行为查检表及出院后线上咨询,定期发布心力衰竭自我护理相关知识让患者自我学习。患者出院时,与医护一起制定心力衰竭症状护理十大行为目标,并征得患者及责任家属同意填写行为查检表,出院后患者于每日晚饭后依据完成情况在每1个项目下勾选“是”或 “否”(定期复查按时间勾选),然后由责任家属或患者将患者行为查检表微信上传。医护小组人员每日查看并及时反馈,给予针对性健康教育。护士出院后2、4、8、12周分别对患者进行电话随访,责任家属和患者也可在微信群进行咨询。

1.2.2 评价方法 由研究者分别于患者入院24 h内(入院时)和出院后6个月采用以下量表进行资料收集。①心力衰竭症状评估量表:采用郭金玉等[14]汉化的量表,包含生理症状(21个)、心理症状(6个)和心力衰竭症状(5个)3个亚量表共32个症状条目。每个症状从症状有无(“有”“无”单选)、发生频率(“很少”到“几乎一直持续”Likert 1~4级评分)、严重程度(“轻度”到“十分严重”Likert 1~4级评分)和困扰程度(“一点也没有”到“十分严重”Likert 0~4级评分)4个特点进行评估。若没有出现该症状,则赋值为0;若出现该症状则其他3个特点的均值为该症状的得分,得分越高表明感知症状水平越高。本研究是对患者出现的症状进行管理,因而在进行统计学分析时,剔除了患者没有的症状条目,即0分条目。②症状管理自我效能量表:该量表由Lorig等[15]设计,反映了患者的症状管理、角色功能、情绪控制和与医生沟通的自我效能。包含了6个条目,均采取1~10级评估方法。6个条目的平均分反映了总体自我效能水平,得分越高表明自我效能越高。③心力衰竭自我管理知识量表:由康晓凤[16]编写,共6个条目,采用0~3分评分,分数越高,自我管理知识越好。④心力衰竭自我护理维持量表:采用郭金玉等[17]汉化的量表,共10个条目,采用Likert 1~4级评分,原始总分10~40分,最终得分=(原始分-10)/30×100,最终得分0~100分,≥70分为自我护理行为好。分数越高,自护行为越好。⑤统计两组出院6个月内的再住院率,多次再入院者仅记录1次。

1.2.3 统计学方法 所有数据采用SPSS17.0软件进行统计分析,计数资料用频数、百分比描述;计量资料用均数±标准差来描述,行t检验,检验水准α=0.05。

2 结果

2.1 两组症状评估、症状管理自我效能、自我管理知识及自我护理维持评分比较 见表3。

表3 两组症状评估、症状管理自我效能、自我管理知识及自我护理维持评分比较 分,

2.2 两组出院6个月内再入院率比较 对照组4例(9.09%)再入院,干预组8例(19.05%)再入院,两组比较,χ2=1.774,P=0.183,差异无统计学意义。

3 讨论

3.1 慢性心力衰竭患者的常规护理及随访存在不足 心力衰竭是一种临床症候群,由心脏疾患引起的心排血量降低、静脉压增高,并伴有导致衰竭心脏进行性恶化和心肌细胞过早死亡的分子异常。慢性心力衰竭的症状主要表现为因运动下降引起的呼吸困难或乏力和体液储留引起的腹部或腿部水肿等,患者稳定期常出院在家进行自我管理。症状作为患者主观感受到的不适或痛苦,是患者感知疾病严重程度和来医院就诊的重要依据[18],其严重程度与患者的病死率和疾病进展有非常显著的相关性[19],而患者入院或再入院最常见的原因也是症状的反复出现或加重[20]。患者对自我管理效果的判断主要是通过症状感知,感知到的症状越轻,自我管理的效果越积极,感知到的症状越严重,自我管理效果越差,采取就医行为越积极。但研究指出,心力衰竭患者从症状出现或加重到来医院就诊的中位延搁时间为2~7 d[21-22],患者常常在感知到症状无法通过自我管理控制时,才会去医院就诊,但往往延误了治疗,加重心力衰竭的进展。

由于患者对疾病知晓率低、存在认知误区以及缺乏自我护理的执行力,健康教育等常规护理方式和随访过程中存在形式单一、患者及家属难以坚持等问题,因此,教会患者在家更好地识别症状和正确合理地实施症状评估、监测和管理的重要方法,是改善患者症状经历和提高患者疾病知识、症状管理自我效能和自护能力的必要探索,更是改善患者预后的重要护理课题。相比于传统的护理方法,基于症状经历模式的管理策略通过提高患者心力衰竭自护知识和症状自我管理效能,作用于心力衰竭患者症状经历的个体特征前因,能改善患者自护行为,从而有效地改善患者症状管理水平。症状管理策略的目标是在生物医学和专业管理的基础上,患者通过自我护理来扭转或延缓负向结局,基于此,笔者提出心力衰竭患者症状管理策略。

3.2 基于症状经历模式的管理策略的优势及其作用机制 症状经历模式由Armstrong在2003年发展,是指患者主观感知到的每种症状的发生频率、严重程度和困扰程度以及对症状意义的理解,包括症状发生、困扰以及症状共同作用的情境意义和存在意义,患者的人口学特征、疾病特征以及个体特征三类因素对患者症状经历有不同程度的影响。根据本研究目的,通过小组讨论和文献查证分析提出:通过提高患者的心力衰竭自护知识和症状管理自我效能等策略,能够改善患者的自我护理行为。

本研究结果显示,出院6个月后,两组症状经历水平均降低,症状管理自我效能、心力衰竭自我管理知识及自我护理行为均得到改善,且干预组效果显著优于对照组(均P<0.01)。本研究在提高慢性心力衰竭患者自护知识的策略中,通过认知干预法让患者认识到心力衰竭是什么,自己经历了那些症状,采取哪些措施可以预防症状出现或加重,采取出现症状可以采取哪些措施进行控制或缓解等,认知是患者进行自护的前提,只有足够的知识储备才有可能采取正确的行为。强化法让患者对心力衰竭自护知识不断的学习和强化,遗忘的知识可以被记住,记住的知识可以被内化接受,从而通过行为表现。Clark等[11]研究指出干预措施中结合增强记忆法可以提高患者心力衰竭自护知识、自我效能和记忆能力,改善患者健康状态和自护结局。实践法让患者在住院期间实践其习得的自护知识和技巧,正确的实践让患者体验症状经历的改善,不当的实践有专业护士进行指导,不断调整以达到改善症状经历的目的。

在提高慢性心力衰竭患者症状管理自我效能策略中,通过个人经验法让患者自己制定小目标并完成,有利于建立患者症状自我管理的信心,这也提示在对患者进行自我管理指导时,要以患者为主导,设定可及目标并让患者自己努力达成,在患者朝目标的过程中遇到困难时,护理人员起到协助作用。口头劝说法,让患者信任的医护人员予以指导,起到明星效应,增加患者的信任,同时医护人员在与患者的沟通中可以通过动机性访谈了解患者的真实想法,从而针对性实施指导[23]。行为榜样法,从患者中选择榜样,让榜样的力量来自于身边。生理反馈法,让患者尝试自护技巧,自我感受症状是否缓解并表达。这些策略从不同的方面作用于患者的身体和心理,从而增强心力衰竭患者症状自我管理效能。

本研究两组的再住院率明显低于以往文献报告,如张秀娟等[24]研究发现55%的慢性心力衰竭患者出院后3~6个月再次住院,也低于国外报道的3个月的再住院率24.5%[25]。相比对照组,干预组再住院率不但没有下降反而略有升高,可能原因为干预措施使患者对症状的识别能力和严重程度认识提高,因而采取更积极的就医行为。

4 小结

心力衰竭是一种复杂的临床症状群,是各种心脏疾病的严重阶段,其再住院率和病死率极高。新发急性心力衰竭患者起病急且需要立即治疗,在解除急性心力衰竭后可出院接受药物治疗,住院时间较短,治疗充分且预后较好,本研究中为排除干预措施以外的影响因素以减少偏倚,将新发急性心力衰竭患者排除。基于症状经历模式的管理策略,理论分析慢性心力衰竭患者症状经历水平的前因因素,从干预的可及性考虑,选择患者的个体特征因素进行干预,采取提高心力衰竭患者自我管理知识和效能的策略,改善患者的行为,从而改善了慢性心力衰竭患者的症状经历水平,为慢性心力衰竭患者症状自我管理提供理论和实践依据。本研究干预措施仅持续至出院后3个月,缺乏长期干预效果观察,今后将完善干预方案,进一步探讨症状自我管理在降低慢性心力衰竭患者再住院率和病死率中的作用。