国内养老社区的未来发展研究

侯绪芳 张振

摘 要:当下中国社会的人口结构层次正在不断变化,老龄化的人口层次正在不断加深,面对现如今高龄人口比例的不断增加、生活成本不断增高、城乡发展不均等、城市化进程的加快以及人均收入和支出的失衡等存在的问题,在中华传统文化背景下居家养老的弊端日渐凸显。本文以丹麦的多世代混居社区为例,针对现如今的社会问题,结合中国现有的“传统养老”模式难以满足当下老年人对于养老的需求,再结合国内养老社区发展阶段中普遍出现的瓶颈,来进行初步的探究分析。

关键词:老龄化;多世代;发展现状;国家政策;养老社区

一、引言

联合国在1982年“老龄问题世界大会”修改过的国际通用老龄化国家的衡量标准,将60岁定为老年年龄的界限。2000年11月底我國第五次人口普查,60岁以上人口达1.3亿人,占总人口10.2%,老龄化己成为21世纪不可逆转的世界性趋势。在《2019-2025中国人口老龄化市场研究及发展趋势研究报告》中明确指出,到2018年年底,我国老龄化人数已经达到了2.41亿,占总人口比例为17.3%。而养老社区方面,国内已经进行了多方向、大幅度的尝试。针对现如今传统的居家养老模式日渐凸显的弊端与劣势、消费差异、生活习惯等问题,未来的养老社区的发展方向成为了一个社会性问题。因而,本文将从现代社会问题,和当代市场经济的背景下,结合现代老龄化人群的不同需求以及现有案例,试图提出符合国内环境下的新型养老公寓的发展概念方向。

二、现状分析研究

(一)有关新型养老社区必要性的现状研究

现阶段的养老服务选择相对较多,但服务水平参差不齐,首先限制于城市经济发展因素的影响。多数老年人住房的室内设计相对简陋,空间布局基本为建筑本身原有的分隔结构来进行划分,空间内部颜色单一、沉闷,气氛低沉,安全设施也不到位。

于1933年8月在雅典会议上制定的《雅典宪章》提出将人类的生活划分为三个部分,即日常生活、劳动和休憩,也就是所谓的“三分法”[1]。后来,著名日本住居学家吉阪隆正先生在《住居的发现》一书中,进一步充实了“三分法”,他从老年人的视角出发,提出老年人的居住空间不应该只是个简单的居所,而应成为老年人心理、精神休息的场所。

根据我国《“十三五”国家老龄事业发展和养老体系建设规划》的指导意见,要求在基础设施建设、养老服务等方面加大投入。在现有的政策下,各地区以当地发展为导向,摸索不同的发展方式,但在现有的资源条件下,大都展现出的依旧是传统的居家养老,又或者是老年活动中心式的空间安排,又或者是纯商业化的老年公寓。对于飞速发展的国内养老需求来讲仅仅是一个有限的方向选择,在物质上的发展是可以通过不断的发展来进行经济上的调整,但对于老年人的精神世界的发展与适应,社会有必要进行多方位的尝试,以求面对不同层次的老年人,不同时代的精神需求,既满足老年人对于独立空间的需求,又让养老社区的优越性充分体现。

(二)有关养老社区的需求性的现状研究

自1999年进入老龄社会以来,经过了20年的发展,我国老龄社会已经形成了一个复杂的结构。就近十年的调查数据来看,2009年针对上海长宁区调查中,在对90位已经处于养老机构中的老年人和313名当地传统式居家养老的老年人进行调查后,老年人对于居家养老的传统方式的倾向占到了绝大部分,调查人员发现老人们对于养老机构的性质以及老年人自身的生活自理能力的不同这两点,对于是否愿意入住养老机构有着主要的影响,如果老年人身体健康,那么他们更愿意选择居家,但如果老年人的生活状态到达无法自理的地步时,其入住机构养老机构的意愿直线上升。那么,什么样的生活环境才能够既达到老年人对于生活状态的基本要求,又能更好地使老年人的精神世界也能达到一种良性的状态呢?

社区养老服务的出现,为养老社区的发展提供了更适宜的选择方案,解决了机构养老功能缺失以及家庭养老力量不足的问题,是未来养老服务发展的基础。在Karen M Gibler,George P Moschis与Euehun Lee三位学者在《养老公寓搬迁计划》中讲到,在某一国家即将进入老龄化的社会时期,对于市场将会演变出多元化的需求,而不同时代的老年层次人群对于市场提供的多样化产品,有着不同的偏好需求,进而做出不同选择。

三、养老社区服务的内涵与性质

理论上“养老社区服务”其意为在有限的社区内将社区资源充分利用起来为老年人服务。例如由社区成立养老服务机构,为那些生活不能自理或不能完全自理的老年人提供有偿又有效的生活服务[2]。综合各方面因素来看,养老社区所提供的服务应该以社区为主要的载体,让社区层级发挥主导的作用,结合政府官方、社区内、家庭和个人不同的能力,集中多方面的财力、物力和人力,满足老年人在社区内的不同需求。

总的来说,养老社区服务宗旨有两层含义:一是“社区内照顾”,被照顾者既能获得独立的适宜居住的个人空间,又能不离开他所熟悉的社区,在本社区内居住就能享受到各种生活所需的服务。二是“由社区照顾”,即充分利用本社区的人力资源,将不同人群都容纳于这个社区空间之内,合理区别于那些将老年人孤立起来的所谓的老年社区,让他们重新融入社会,又能寻求个人需求的个性化空间,进而完善老年人的精神世界[3]。

四、The Future S?lund——多世代混居社区分析

位于哥本哈根的The Future S?lund城市疗养中心位于哥本哈根市诺瑞布罗区毗邻Sortedam湖。他们将原本的疗养中心拆除,在项目开展之初就想将社区改造成为一个多世代、多龄化居住的混合居住社区。在社区内将建成360间的疗养公寓,150间青年公寓,在其中又特意安排了20间由自闭症青年居住的特殊疗养空间,20间专为高龄长者的特护公寓,一个日常护理中心,三间小型商店以及满足不同需求的多种饮品店、餐饮空间、各类公共服务设施等。

多龄化、多世代的居民将各种思想情感交织在一起,以及所带来的各种物质上不同层次的需求将是一个巨大的挑战。社区建成后将以诺瑞布罗区发展的重心,让这里成为各色城市活动、各种文化交融的聚集地,为这一地区带来新的改变。

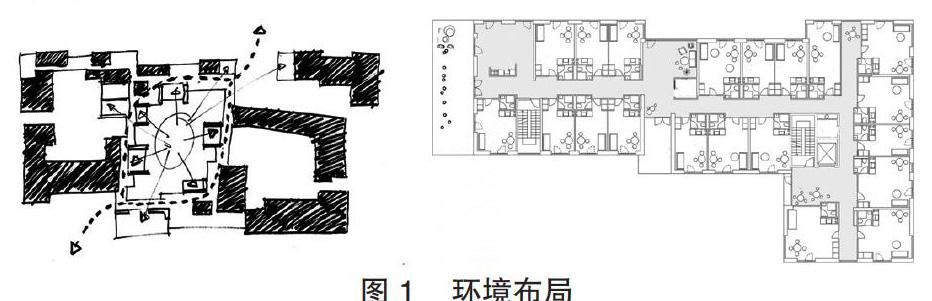

(一)环境布局分析

在社区的北面正对着的就位于哥本哈根的最繁华都市中心区,南边便靠着Sortedam湖。社区本身处在三个公共空间的围合之中,却巧妙地将围合感消除掉,使其无论在空间设计布局中,还是在商业规划下,都充分展现了项目本身的区位优势,又在规划指出便将不同年龄层次的人所不同的需求,以及对活动场景不同需求巧妙地进行重新布局,使其既有所联通,但又互不干扰。这是多世代人群在一个社區共生的基础。这也正符合了黑川纪章在《共生思想》中提出的,一个小型的完整的社会体系,要把从幼儿园到老人院都考虑进来,将这种“小圈”套在整个社会的“大圈”之中。

为了和周边的城市肌理相协调,建筑沿用了砖砌的外墙,但预制的表面肌理为其立面带来了竖向上极富韵律的变化。整座建筑满足了丹麦2020级低耗能建筑的严格要求,包括对室内温度和被动式措施的关注,在提案中,整座青年公寓将采用全木的结构。

(二)空间布局分析

The Future S?lund的设计最核心的部分是360间养老社区公寓,他们将老年人的生活质量作为首要的关注点。在工程设计中,后勤保障、建造和室内温度调节系统中都运用了最新的技术,以求能最大限度的服务于老年人群。养老社区的模式是以组团为形式,将公共的场所,如公共厨房、餐厅置于其中,将这些日常的小空间活动变成了一种精神上的家庭式协作,带来了家的氛围。在这里居住的老人无论社交圈和活动范围的大小,都能随时找到一个供他们安静休息的公共空间。

这其中,20套特别设置的长者公寓分布都规划在一层的空间,对老年人上下行所带来的问题进行了充分考虑。社区最东边的一栋楼,是青年公寓,环抱的庭院也更年轻化,承担着年轻人彼此社交、与外接社交的城市客厅功能。青年公寓与社区中部及西侧的疗养公寓之间只有一条内部步行通道,保证了老年居住区的安宁和平静,如图2所示。

日常护理中心的位置也布置在较为靠近的地方,正对着的是一处滨湖公园,也将庭院的设计——世代广场毗邻与其周边,将广场打造为华年零交流的最佳场所。庭院四周的首层空间是一条连通的环形内街,串联起各类为老年人、青年人,以及孩子准备公共服务设施。这里有主题商店、理发店、青年网咖、咖啡厅、手工作坊、厨艺教室等,老人们不会再有受排挤的感觉,在养老社区安排的独立区域内又能去享受自己的宁静,让老年人有着更多的选择。

五、多世代混居社区对我国养老产业发展的影响

我国的现阶段老年人年龄层次分布广,跨度小,再类比中国改革开放以来的飞速发展,所谓的年龄代沟是不可忽略的一点,而在不同年龄层次的交流中,不同文化层面的需求也不同,所以,在这里居住的老人无论社交圈和活动范围的大小,都能随时找到一个供他们安静休息的公共空间。而在活动方面中除了与“世代广场”相连,甚至还有一处老年人专属的果蔬园,让老年人能够去选择他们喜欢的事情,选择自己想要的生活状态。

相比更具人性化的空间规划设计外,The Future S?lund显然也从奥地利借鉴了全龄混居社区的管理模式。这种专业模式在国内现代社会快速发展的现状下,有着充分的可行性空间[4]。首先对于现在年轻人的住房需求来讲,租房已经成为了新的居住习惯,在房价高居不下的现状中,年轻人为了减少压力,便会去寻求更加经济实惠的住房。而在这种混居社区的模式中,年轻人可以选择通过为老年陪护,来抵消部分房租,提供的服务既减轻了护理中心的医护人员工作压力,使他们能够投入更多的精力在专业护理上,又在一定程度满足了年轻人对于现阶段对廉租房的需求[5]。即使是在公用的城市客厅、手工作坊、烹饪教室,除了硬性规定的陪护时段之外,青年们与老人的交集也相当有限。所以,“以陪护减租金”就成了一项必须履行的义务,申请入住的年轻人并不需要100%认同“混合居住”的价值观,只要有减免房租的需要,然后对社区老人提供必要时段的陪护,多劳多减免,在社区制度框架下,自然而然就成了社区的一份子。而年轻人带来的活力也使得那种老年社区惯有的忧郁气息更新,对老年人的晚年精神世界带来全行的感受。而老人所缴纳的护理费用,也在一定程度上保证了年轻住户的低价房租。这样的良性循环下,老年人的幸福感调查指数也将会有明显的改善。

六、结语

理想的状态下,两代人进行互动,良性的循环互动就会自动产生。可就实际情况上来看,国内的代际之间的交流多数为家庭内交流,如果没有血缘关系,这几乎是不可能实现的。

在整个社区规划中,虽然建筑和自然环境有很好的融合,就像一个微型城市,但在其实际操作方面还是有些理想化。老年人的孤独问题是因为他们不再能跟得上这个时代的话题,而在情感上的弥补是需要全社会共同来进行维护的。

参考文献:

[1]闫凤英.居住行为理论研究[D].天津:天津大学,2005.

[2]周瑞乐,石岩涛.我国社区养老研究综述[J].合作经济与科技,2016(3):180-182.

[3]赵靓雯.社区养老中的政府职能研究[J].华章,2013(13):18-19.

[4]王祝根,昆廷·史蒂文森,李晓蕾.墨尔本人性化城市设计30年发展历程解读[J].国际城市规划,2018,33(2):111-119.

[5]冯晓英.北京市城乡结合部人口管理模式的制度选择[J].北京社会科学,2004(1):85-92.