乡村撤并校学生异地就学后厌学现象调查研究

郦盈羽 叶佳俊 程含蓉

摘 要:“撤点并校”对于农村学生而言,不仅是求学空间的位移,还包括学习环境的改变。然而,学习环境改变引起的适应性问题会导致学生出现厌学心理。通过对12所学校285位小学生进行调查,发现乡村撤点并校学生存在厌学问题的比例远高于同班级普通学生,突出表现在学习兴趣低低、学习成绩偏差、课堂纪律问题偏多方面。研究分析发现,该现象与撤点并校学生家庭、个人、学校三者教育关系重构不畅有直接关系,包括个体学习环境适应、家校关系、亲子关系等。

关键词:厌学现象;撤点并校;小学生;异地就学

一、问题的提出

2012年9月,国务院办公厅发布《关于规范农村义务教育学校布局调整的意见》(下文简称《意见》)叫停了县(区)政府对乡村学校大撤大并的激进做法,但因新生人口锐减、生源流失等因素导致部分乡村学校不得不撤并的情况却不曾停止过。而且我国正在实施的新型城镇化战略对乡村人口流动趋势、教育空间布局产生了显著影响,乡村学校生源外流趋势进一步加剧,由此导致村小(教学点)撤并也必将随之增多。撤点并校带来的影响不仅仅是地区教育资源的重新整合、学校空间结构的重新布局,也会直接影响学生个体生活和学习状况,如学习成绩会变差、生理状况不良等。由此看来,“撤点并校”作为学生早期成长经历事件是否会如Heckman认为的那样影响其终身的人力资本积累能力,又或是影响他们终身的教育和职业发展能力,还需要进一步分析。如果因为撤点并校导致学生产生厌学心理,并由此而影响个体的学习轨迹,甚至后续学习能力发展。那么,关注经历撤点并校学生厌学现象并给予帮助就显得尤为重要。

二、数据采集与来源

研究数据来自浙江省高校重大人文社科项目攻关计划项目“浙西农村小规模学校办学机制改革与对策研究(2016QN037)”课题组《农村小规模学校调查问卷》系列调查的部分数据。本研究所使用到的数据包括生源类别、经费负担、培养过程、师生关系、家庭关系5个维度15项二级指标。课题组于2018年6-7月对衢州市开化、常山、龙游、江山4个区县进行问卷调查。两次实地调查涉共及12所学校,并对校内属于乡村撤点并校身份的学生进行问卷调查,共计发放问卷320份,回收问卷302份,回收率94.38%,有效问卷285份,有效率89.06%。尽管教育部(2012)已经叫停区县主动推进的“撤点并校”运动,但村小(教学点)由于生源持续萎缩、经费短缺等导致办学无法继续不得不撤并的现象几乎每天都在上演。所以,调查样本在地域分布上,所涉及的四个区县数量不等。最多的为开化县4所,最少的为龙游县2所;学生年级分布上,三年级50名,四年级75名,五年级78名,六年级82名。因1-2年级基本没有经历撤点并校的学生,故样本未涉及。

三、乡村撤点并校学生厌学现象的特征描述

厌学是一种个体心理情绪或状态,这种内心状态必然對学习兴趣、学习成绩、学习态度等个体学习行为产生影响。反之,学生学习兴趣不高,学习成绩不佳,且上课纪律不好也能反映学生存在厌学问题。下文将从上述指标分别论述。

(一)学生学习兴趣偏低

在与乡村撤点并校学生交流中,能够明显感到学生的学习兴趣寡淡。问卷调查数据证实存在此现象,如图1所示。

图1数据显示撤点并校学生转到新学校后,学习兴趣出现下降的学生占样本总数的52.54%,其中,学习兴趣呈“明显下降”的高达31.86%(94人)。同时,乡村撤点并校学生入新学校后,学习兴趣有明显提高的仅有9.83%。两项数据比较,二者明显的反差更能说明撤点并校学生的学习兴趣不高。

(二)学生学习成绩偏差

调查中有撤点并校学生反映:“原先在村里读书的时候,班里的同学不多。在班里也排在比较前面,考的好的时候能考到九十多分,老师对我们都挺好的,但是现在到镇上之后成绩就排在中下了,一般都是六七十,虽然有可能是因为本来学的就越来越难,但是因为成绩不好,我在新班级里感觉不快乐,学习没意思。”

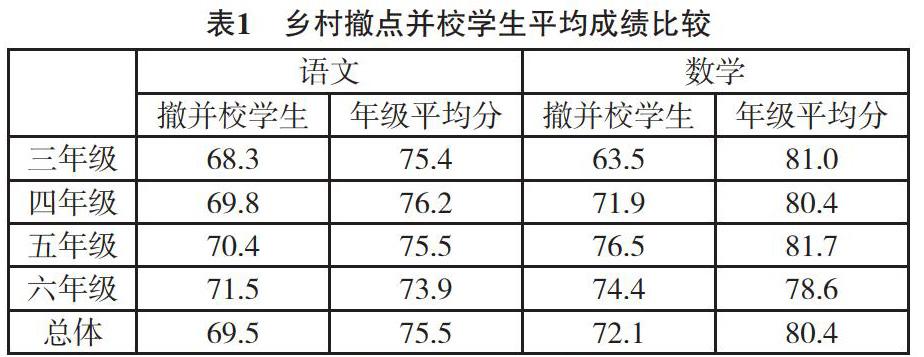

正如图1和上文访谈学生所揭示的那样,乡村撤点并校学生转入新学校后的学习成绩非常不理想。尽管浙西地区义务教育学校教育质量不高,但撤点并校学生的学习成绩普遍偏低。乡村撤点并校学生平均成绩比较如表1所示。

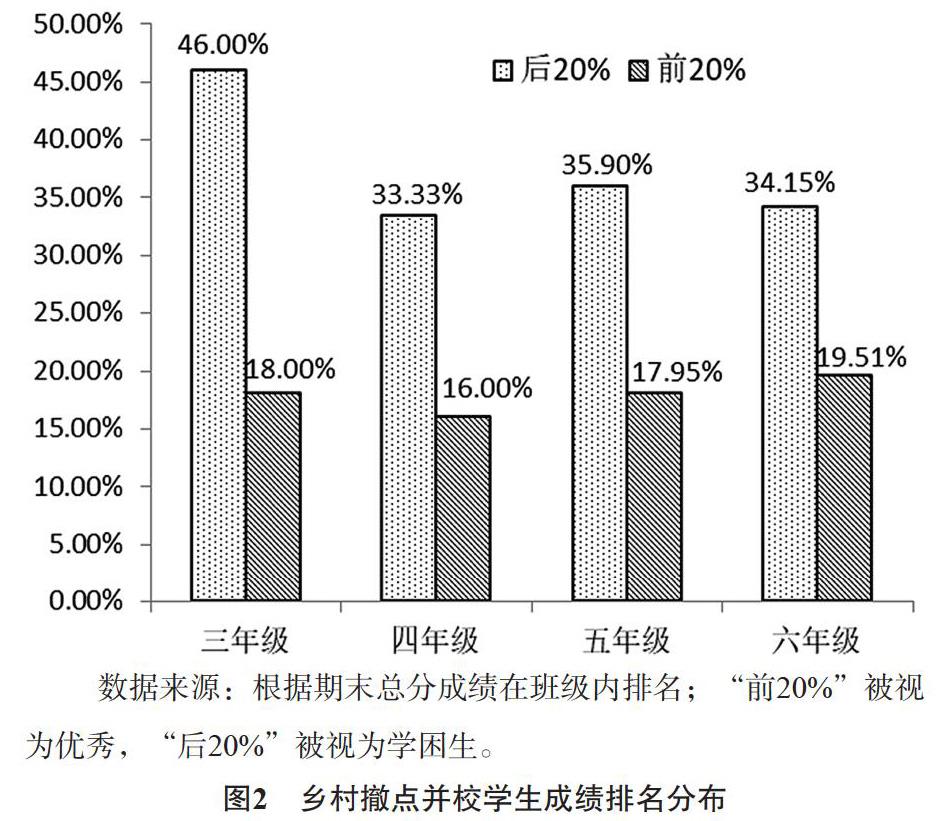

表1数据显示,与普通学生相比,乡村撤点并校学生学习成绩总体偏低:语文学科低于年级平均分6.0分,数学学科低于年级平均分8.3分;按年级分别比较,发现乡村撤点并校学生与年级平均成绩间的差距随着年级的提高不断缩小。无论语文还是数学,在三年级的差距是最大的,六年级则是差距最小的。依据学生期末成绩总分按照“前20%”和“后20%”进行区分比较,同样可以发现乡村撤点并校学生成绩不甚理想的现实,如图2所示。

数据来源:根据期末总分成绩在班级内排名;“前20%”被视为优秀,“后20%”被视为学困生。

以三年级数据为例,50名乡村撤点并校学生中,有46%(23人)的学生成绩处于所在班级“后20%”。相反,排名能够进入班级成绩“前20%”的学生仅有18%(9人)。数据显示:乡村撤点并校学生学习成绩在班级内居末位者较多,优秀者较少,这也一定程度上佐证乡村撤点并校学生存在较为突出的厌学现象。

(三)学生课堂学习纪律问题偏多

具有厌学情绪的学生一般存在很多课堂纪律问题,如开小差、讲话、睡觉等行为的出现频率较高。课题组通过对班级内任教教师(班主任)和同伴(同桌)的外在评价来判断撤点并校学生的课堂学习纪律状况,如表2所示。

表2数据显示,无论是班主任还是同伴,40%以上的评价者均认为乡村撤点并校学生的课堂学习纪律“较差”。尤其在班主任教师眼中,此类学生的课堂学习纪律问题较多(46%以上),调查中有班主任表示:“如果一个班级来自撤点并校的学生较多,整个班级就比较难管,上课的小动作特别多。”综上所述,数据调查证实撤点并校后,学生无论是学习兴趣还是学习成绩,又或是学习态度都存在很大的问题,其本质就是存在明显的厌学心理。

四、对策

在2018年全国教育大会上,习近平总书记明确指出:“办好教育事业,家庭、学校、政府、社会都有责任。”为撤点并校学生提供学习支持,同样是教育利益相关方的共同责任。

(一)针对乡村撤点并校学生提供学习环境适应的社会支持

在转学初期未能顺利适应学习环境,是导致撤点并校学生后续学习出现问题并累积问题的根本所在。如果教师能在撤点并校学生入学初期就及时提供相应的学习支持和帮助,包括角色改变和心理归宿引导,完全可以帮助学生在最短时间内融入新的学习环境,形成良好的学习心理。所以,在解决此问题时,一方面需要在转入学校内建立制度化的撤点并校学生帮扶制度,如建立学生心理帮扶团队;另一方面是任课教师尤其是班主任要关注撤并生融入学校环境的主动意识,学校需要有专门的培训体系。

(二)建立和发挥“家长课堂”的作用,缓解家长和学校之间的教育认知差异

撤点并校前后,家长对子女学习不恰当的期望是学生学习压力的重要来源,也是学生学习兴趣降低的重要原因。所以,建议在学校建立有针对性的“家长课堂”:首先,要尊重家庭与学校之间的价值差异,尤其要缓解农村家长执着于通过学校教育改变孩子身份的功利性诉求;其次,学校应及时与家长沟通撤点并校学生的学习动态,尤其是心理状态,家校合力构建适宜学生发展的家校环境。

(三)针对撤点并校学生提供适度的教育经费支持

课题组调查发现,因为撤点并校导致家庭教育经费开支增加,而对子女教育颇有微词的现象还是较多的。针对此问题,研究建议区县政府或学校设立必要的帮扶基金。具体措施包括:一是针对过渡期撤点并校学生提供奖学金,帮助学生树立学习自信;二是为寄宿制或校车接送的学生学校提供一定比例的经费支持。