不同耕法下秸秆还田对土壤WSOC荧光特性的影响

李玉梅,王根林,李承阳,3,刘峥宇,孟祥海,王 伟,邵广忠,胡颖慧

1. 黑龙江省农业科学院土壤肥料与环境资源研究所,黑龙江 哈尔滨 150086 2. 黑龙江省农业科学院畜牧研究所,黑龙江 哈尔滨 150086 3. 东北农业大学生命学院,黑龙江 哈尔滨 150021 4. 黑龙江省绥滨农场,黑龙江 绥滨 154213 5. 黑龙江省农业科学院牡丹江分院,黑龙江 牡丹江 157041

引 言

土壤溶解性有机质由溶解在土壤溶液中的低分子量有机质和以胶体状态悬浮于土壤溶液中的大分子量有机质组成,一般将通过0.45 μm微孔滤膜的水溶性有机碳表示为WSOC。 WSOC虽然只占土壤有机碳的很少部分,却是土壤微生物可直接利用的有机碳源,影响土壤中有机和无机物质的转化、迁移和降解[1]。 耕作5年土壤的WSOC组成与天然土壤相似,而耕作1年土壤的WSOC 中碳水化合物几乎完全消失,新形成了一些烷基碳结构的有机物。 不同取样时期、不同土层深度,土壤WSOC组成不同[2]。 目前,荧光光谱分析法广泛应用于DOM及不同来源FA类物质的荧光特性研究中,具有灵敏度高,选择性好等优点。 而采用平行因子分析(PARAFAC)与荧光光谱结合,可以揭示传统荧光图谱无法识别的细微差别,目前已成为腐殖酸类物质结构、组成特性分析的主要评价方法[3]。 以追求产量为目标的高强度耕作方式,带来耕地土壤有机质退化、耕层变浅、土壤肥力下降,利用秸秆还田培肥土壤,被认为是一种最直接、最有效的途径。 由于受土壤类型、环境、生物量等因素的影响,秸秆还田方式对土壤有机碳库的贡献不同[4],以往研究多侧重于秸秆覆盖、粉碎翻耕、过腹还田等方式[5],而对于连续秸秆还田方式的研究则较少。 因此,本研究通过不同耕法下秸秆还田方式对草甸土不同深度土层中WSOC荧光光谱特征的影响,为今后科学应用秸秆还田开展黑土培肥具有重要的意义。

1 实验部分

1.1 试验设计

本研究于2016年5月—2018年10月在牡丹江市温春镇(44.60′N,129.58′E)粘壤质型草甸土上进行,土壤基础养分指标: 全N 1.12 g·kg-1、全P 0.55 g·kg-1、全K 2.53 g·kg-1、碱解N 101.55 mg·kg-1、速效P 26.50 mg·kg-1、有效K 130.28 mg·kg-1、有机质16.50 mg·kg-1、pH 7.93。

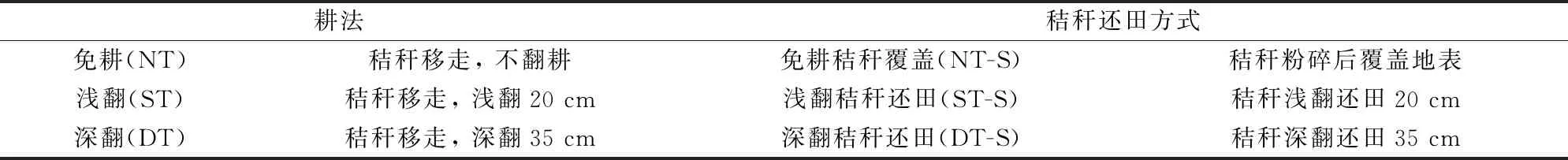

表1 田间试验设计

设计3种耕法: 免耕(NT)、浅翻20(ST)和深翻(DT),3种秸秆还田方式: 免耕秸秆覆盖(NT-S)、浅翻秸秆还田(ST-S)和深翻秸秆还田(DT-S)。 每小区234 m2,3次重复,玉米施N 160.0 kg·ha-1,P2O5110.0 kg·ha-1,K2O 75.0 kg·ha-1。 每年秋季玉米收获后,将秸秆粉碎至长度小于10 cm,覆盖或翻埋于20或35 cm土层。 免耕与免耕秸秆覆盖处理在作物整个生长期间均不进行耕作。

1.2 测定项目与方法

(1) 样品采集: 秋季每隔10 cm分层采集0~50 cm土层土样,测定土壤WSOC。

(2) 测定方法: 荧光光谱仪为F-7000型(日本日立公司),450 W氙弧灯,PMT电压700 V,扫描速度1 200 nm·min-1,扫描范围EX=200~490 nm/EM=250~550 nm,运用仪器自带软件(FL WinLab software (Perkin Elmer) ) 收集数据。

(3) 数据处理: 应用Matlab 2011软件及origin 2016进行三维荧光图谱绘制与平行因子分析。

2 结果与讨论

2.1 不同处理土壤WSOC组分的荧光图谱特征

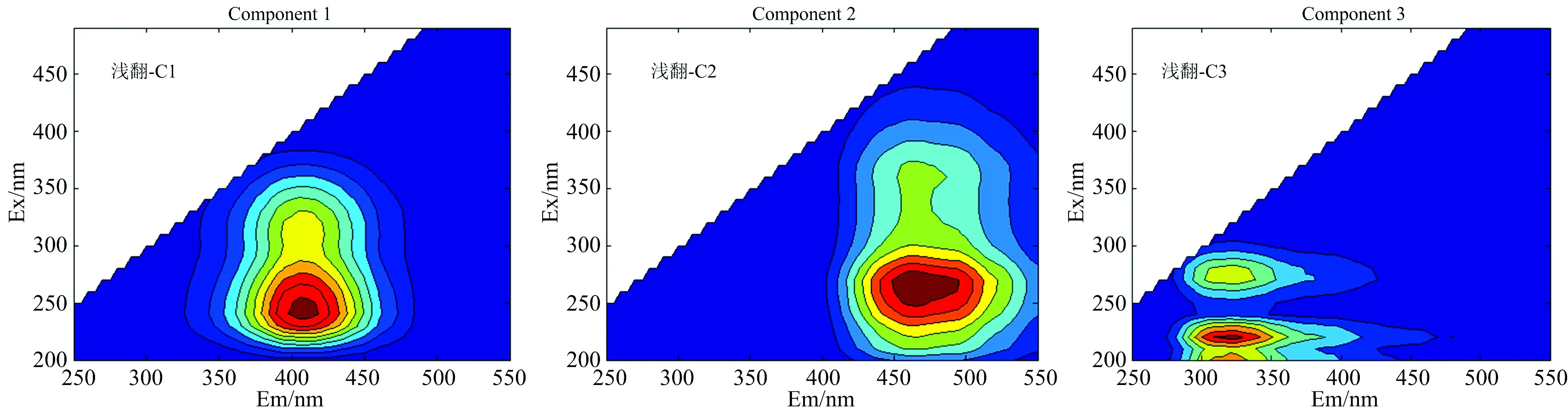

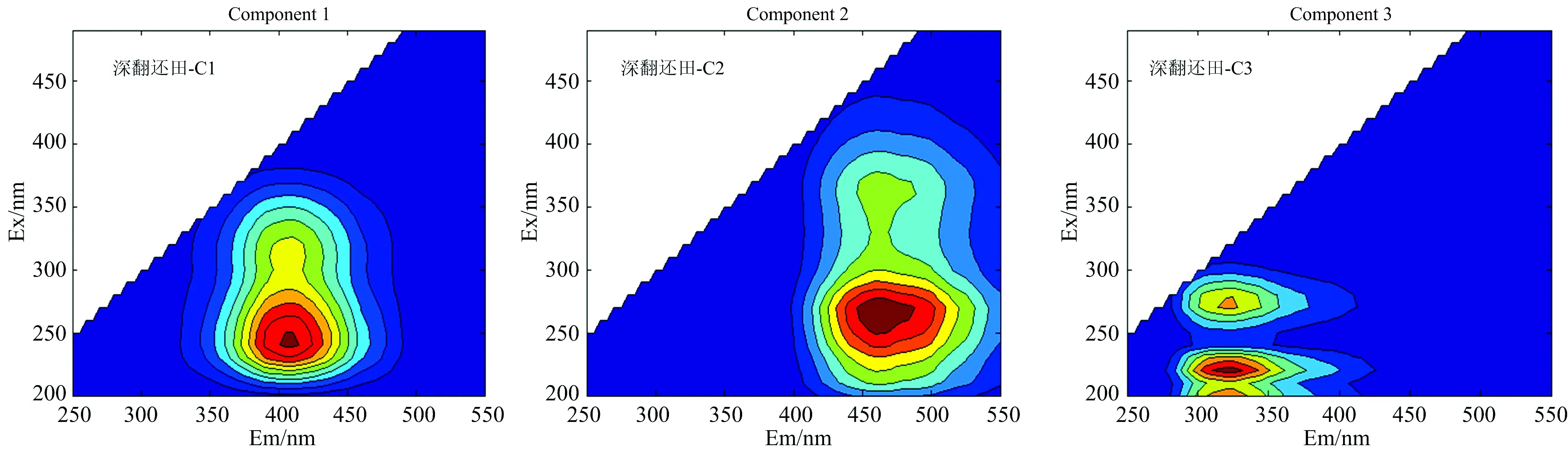

由图1可见,不同深度土壤样品中均解析出3组荧光组分,类腐殖质组分C1(240/400 nm)和C2(245,400/465 nm)及类蛋白组分C3(220,275/325 nm),每一组分在同一发射波长中均存在两个峰。 其中,C1组分具有明显的短波类腐殖物质的荧光特性,存在的主峰(EX=240 nm/EM=400 nm)与陆源腐殖质A峰相近,为来源于微生物或者动物活动产生的、易氧化、类腐殖质组分[6],而同为类腐殖质物质的C2组分,主峰(EX=260 nm/EM=465 nm)与陆源腐殖质A上部峰接近,主要来自自生源及动物活动产生,C3组分的两个峰分别与新近类氨基酸B峰和T峰接近,为蛋白质类物质,也有称之为色氨酸的荧光峰。

图1 不同处理土壤WSOC组分荧光图谱

2.2 不同处理对土壤WSOC组分荧光强度的影响

平行因子分析(PARAFAC)表明[见图2(a—c)],秸秆不还田条件下,3种耕法0~50 cm土层C1,C2和C3组分平均占比36.78%,33.65%和29.57%,耕法对土壤WSOC不同组分的影响随土层深度呈波动性变化。

图2(a) 免耕不同土层WSOC组分荧光强度

NT与ST处理C1,C2组分在10~20和20~30 cm土层分别有一个最高荧光峰,而DT处理在10~20和30~40 cm土层有2个荧光最高峰,其20~30 cm土层C1和C2组分荧光强度最弱,C3组分最强; NT处理C3组分与深度呈抛物线变化(R2=0.8143); ST处理不同深度土层中C1>C2>C3,C1与C2,C3组分差异显著的同时,C1和C2组分与土层深度变化显著相关(R2=0.743 7和0.882 4); 连续DT对0~20 cm土层C1和C2组分影响不大,与30~40 cm土层接近均较高; 无论浅翻还是深翻,0~20 cm表土层C1>C2>C3,20~30 cm土层C3组分变化与C1和C2组分负相关,DT处理由于打破犁底层,加速了深层土壤腐殖质的氧化速度,促进了蛋白质类物质的生成。

图2(b) 浅翻不同土层WSOC组分荧光强度

图2(c) 深翻不同土层WSOC组分荧光强度

图2(d) 免耕覆盖不同土层WSOC组分荧光强度

图2(e) 浅翻还田不同土层WSOC组分荧光强度

图2(f) 深翻还田不同土层WSOC组分荧光强度

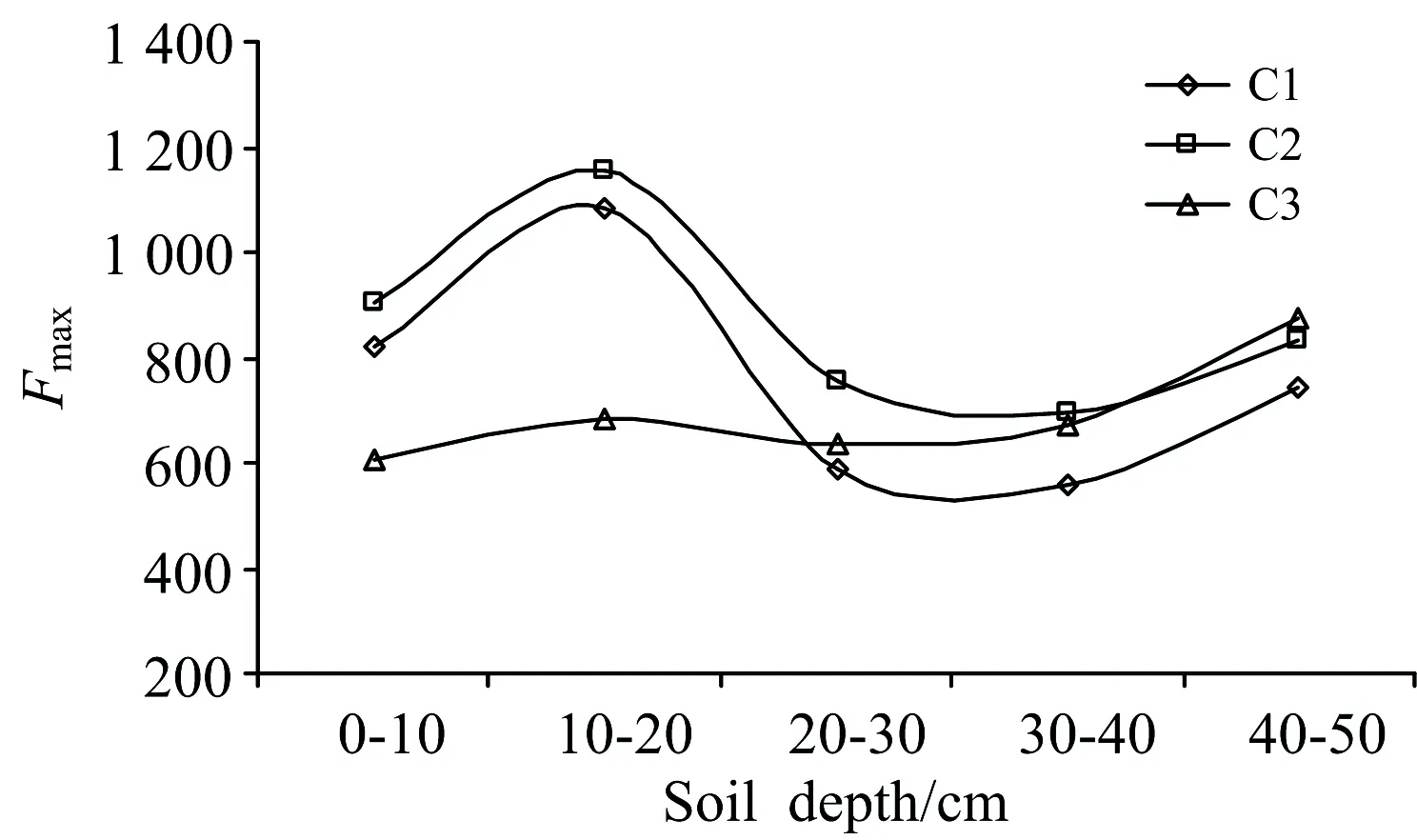

由图2(d)—(f)可见,秸秆还田后土壤WSOC组分的荧光强度分布特征发生变化。 0~50 cm土层,C1,C2和C3组分平均占比38.45%,32.06%和31.61%,C3组分占比随土层深度增加而提高,至40~50 cm土层平均占比达42.18%; 免耕秸秆覆盖(NT-S)0~10 cm表土层C1和C2组分荧光强度最强,随土层深度增加而下降,与深度变化的抛物线相关系数分别为0.869 8和0.899 5,显著相关; 秸秆浅翻还田(ST-S)C1和C2组分最低荧光强度与C3组分最高荧光强度均出现在30~50 cm土层,与秸秆还田促进了深层土壤中腐殖质类物质转化为蛋白质类物质有关; 秸秆深翻还田(DT-S)C1和C2组分荧光强度变化趋势一致,10~50 cm土层,随土层深度先增加后降低,最高和最低荧光强度分别出现在10~20和40~50 cm土层,平均荧光强度为1 301.920,1 082.722和884.740,624.043,20~50 cm土层荧光强度C3>C2; 由图2(e)和(f)可见,ST-S 与DT-S处理20~50 cm土层C3组分与C1和C2组分变化呈负相关。

2.3 不同处理土壤WSOC组分的FMAX分析

2.3.1 不同耕法土壤WSOC组分的FMAX分析

由表2可见,秸秆不还田,3种耕法FI指数均以10~20 cm土层最低,平均1.520,20~50 cm土层随土层深度增加而提高,至40~50 cm土层最大,达1.729; 不同耕法0~10 cm土层FI指数以NT>DT>ST,分别为1.673,1.619和1.585; 10~50 cm土层FI指数以DT与NT接近,均高于ST; 不同深度土层FI指数表明土壤WSOC组成为非生物源和生物源的混合物,二者所占比例不同,NT与DT处理接近,与ST差异显著。 0~20 cm土层BIX变幅为0.629~0.657,表明该土层具有较少的自生源特征,NT

2.3.2 不同秸秆还田方式土壤WSOC组分的FMAX分析

由表2可见,与耕法对土壤WSOC的FI指数影响一致,秸秆还田后,随土层深度增加FI指数先降低后增加,NT-S>DT-S>ST-S; 10-20 cm土层FI指数最低,3种还田方式分别为1.603,1.533和1.492,20~50 cm土层ST-S与DT-S处理FI指数接近,平均1.705,略低于NT-S,无显著差异; 不同处理FI指数变幅为1.492~1.790,表明土壤WSOC来源于非生物源和生物源的混合物特征明显。 0~20 cm土层BIX变幅为0.646~0.670,NT-S>ST-S>DT-S,均具有较少的自生源特征; 随土层深度增加BIX指数增加,30~50 cm土层BIX变幅为0.712~0.822,具有中等的自生源特征,其中,40~50 cm土层,NT-S与ST-S处理BIX分别为1.802和0.805,自生源特征较强。 3种还田方式下土壤WSOC的C2/C1平均比值为0.775,变幅0.623~0.877,除40~50 cm土层外,ST-S>DT-S>NT-S; 0~10 cm表土层C2/C1比值均最高,平均0.849,随土层深度增加C2/C1比值降低,至40~50 cm土层最小,平均为0.661; 虽然30~50 cm土层C2/C1比值降低,但C2占比为DT-S>ST-S>NT-S,说明秸秆还田深度影响了土壤微生物代谢活动形成的内源腐殖质与秸秆、根系及其脱落物等外源腐殖质的形成,从而影响土壤有机质的腐殖化进程,秸秆深还田深层土壤的腐殖质化趋势增强。

表2 不同处理土壤WSOC组分的荧光指数分析

2.4 土壤WSOC组分的荧光特征

受生物和非生物过程的影响,土壤有机质、凋落物、根系分泌物和微生物体的分解与腐殖化均是土壤WSOC的潜在来源[7]。 研究发现,在湖泊的CDOM组成中,微生物作用类腐殖质C1(245/391 nm)占40.80%,陆源类腐殖质C2 (255,340/453 nm)占 30.80%,类酪氨酸物质C3 (275/304 nm)占28.40%[8]。 谷思玉等对黑土FA荧光分析,仅解析出C1与C2两个荧光组分[3]。 本研究表明,不同耕法与秸秆还田方式下,土壤WSOC均解析出2类3个荧光组分,类腐殖质组分C1(240/400 nm)和C2(245,400/465 nm)及类蛋白组分 C3(220,275/325 nm); 0~50 cm土层中,3种耕法与相应秸秆还田方式C1,C2和C3组分平均占比36.78%,33.65%,29.57%和38.45%,32.06%,31.61%; 短期内连续翻耕与秸秆还田,促进了土壤腐殖质的氧化、分解,C1和C3组分增加,C2组分降低,C1与C2组分线性相关。

2.5 土壤WSOC组分的荧光指数变化

FI(f450/500)存在两个端源1.4和1.9[8],FI<1.4,DOM组分异源特征明显,即有机物的前体更多来源于植物残体和根系分泌物等外来物质[1]。 FI>1.9,DOM组分主要来源于微生物的代谢活动,土壤有机质以微生物代谢形成的腐殖质为主[7]。 本研究表明,不同耕法与秸秆还田方式下,0~50 cm土层,FI指数变幅1.509~1.762和1.492~1.790,表明土壤WSOC组成为非生物源与生物源的混合物,二者所占比例不同,免耕与深翻接近,高于浅翻; 秸秆深翻还田与浅翻还田接近,均小于免耕秸秆覆盖处理。

BIX是DOM的自生源参数,衡量了自生源有机物对DOM的贡献。 0.6

水热梯度的增加可导致土壤FA中C1和C2组分数量下降,FA组内趋于简单化,加快土壤中FA的消耗,不利于土壤肥力的保持[3]。 秸秆不还田条件下,短期内连续翻耕促进了土壤有机质的矿化与分解,C2/C1比值降低,NT>DT>ST; 通过对C3组分的分析,也能比对腐殖质物质占总有机质的比率。 无论秸秆覆盖还是翻耕还田,30~50 cm土层C3组分增加,而C2/C1比值降低,表明该土层有机质腐殖质化程度降低; 秸秆深翻还田40~50 cm土层C2/C1比值高于浅翻还田和秸秆覆盖,表明该土层腐殖质的产生和积累趋势增强,与耕翻造成根系分泌物的大量淋溶、移动有一定的关系,还有待于进一步研究。

3 结 论

短期内连续翻耕与秸秆还田,促进了土壤腐殖质的氧化、分解,C1和C3组分增加,C2组分降低; 免耕与免耕秸秆覆盖由于整个生长季节对土壤无扰动,20~50 cm土层自生源特征较强; 秸秆深翻还田40~50 cm土层腐殖质的产生和积累有增强趋势。