我国消费性政府支出对 城乡居民消费的效应分析***

王静雅 侯帅圻

〔 DOI〕 10.19653/j.cnki.dbcjdxxb.2020.05.004

〔引用格式〕 王静雅,侯帅圻.我国消费性政府支出对城乡居民消费的效应分析——基于省级城乡面板数据的实证考察[J].东北财经大学学报,2020,(5):31-41.

〔摘要〕本文探讨了消费性政府支出对城乡居民消费的影响,通过构建四变量SVAR模型在我国省级政府层面识别消费性政府支出的城乡居民消费效应,识别结果表明全国层面以及区域视角下消费性政府支出对城乡居民消费的影响存在显著差异,且城乡间差异同样不容忽视。基于实证识别结论对城乡居民消费分为挤入组合挤出组,利用面板数据实证分析消费性政府支出对城乡居民消费的影响及传导机制。研究发现,收入制度、经济因素、人口结构以及财政制度与城乡居民消费的相关关系存在显著差异,并且消费性政府支出经由上述因素对城乡居民消费發挥的作用也呈现显著的结构性差异。这表明,应针对消费性政府支出挤入或挤出城乡居民消费对应的省份,采取差异化调整优化措施。

〔关键词〕消费性政府支出;城乡居民消费;挤入效应;挤出效应;SVAR

中图分类号:F126.1;F812.45 文献标识码:A 文章编号:1008-4096(2020)05-0031-11

一、引 言

消费性政府支出对城乡居民消费的影响不仅是学界的研究焦点,而且事关我国财政政策有效性的现实问题。在我国当前经济新常态的背景下,科学准确地评价消费性政府支出扩张的政策效果,对校准我国政府经济职能边界、推动消费升级和促进我国宏观经济增长具有重要的现实意义。

消费性政府支出对居民消费的效应在学界尚未形成一致性结论。凯恩斯主义的乘数理论认为,政府通过财政支出扩张可以促进居民收入上涨进而带动消费增加,最终刺激总产出上涨,即消费性政府支出的增加会挤入居民消费。相对地,新古典宏观经济学派则认为,消费性政府支出的增加会使得经济行为主体预期未来税收增加从而收入降低,并对当期居民消费产生负向影响,即消费性政府支出的增加会挤出居民消费。学界的实证研究也印证了这两种不同观点,一些学者支持消费性政府支出挤入居民消费的观点,Karras和Song[1]认为消费性政府支出的增加可以通过提升消费者边际效用促进居民消费增加,Gali等[2]则认为提高生产率水平和刺激居民实际收入上涨同样是促进私人消费增加的渠道。另一些学者,如Barro[3]认为消费性政府支出的增加会挤出居民消费,实证分析过程中强调二者的替代性。

国内学者对消费性政府支出与居民消费的关系也进行了大量研究,总体上同样可以分为挤入效应和挤出效应两种观点。

一些学者认为消费性政府支挤入居民消费,其研究主要围绕需求管理政策以及经典消费理论展开。李永友和丛树海[4]实证分析研究表明,作为总需求管理的扩张性财政政策对我国城乡居民消费具有挤入效应。杨子晖[5]对包括我国在内的27个国家和地区的消费性政府支出与居民消费的关系进行研究,发现我国消费性政府支与居民消费呈互补关系,而政府债务水平是两者关系的重要影响因素。

另一些学者认为消费性政府支出挤出居民消费。姜洋和邓翔[6]基于代表性消费者均衡模型,利用11个省份的面板数据分析消费性政府支出与居民消费的关系及其影响程度,验证了我国消费性政府支出会在长期对居民消费产生替代效应,其替代系数为1.04—1.44。申琳和马丹[7]研究认为,1978—2005年消费性政府支通过消费倾斜渠道和资源撤出渠道影响居民消费,前者会促使居民消费上升,后者会导致居民消费下降,两者的综合影响最终导致居民消费的下滑,这意味着我国消费性政府支出对居民消费存在挤出效应。武晓利和晁江锋[8]运用动态随机一般均衡方法将政府支出作为外生随机冲击变量引入模型,前者发现改革开放后我国政府支出对居民消费存在一定程度的挤出效应,而后者认为在长期我国消费性政府支出对居民消费存在挤出效应。

可见,当前关于消费性政府支出对城乡居民消费效应的相关研究结论并不一致。同时,由于我国经济结构性问题由来已久,地区间、城乡间发展不平衡,使得我国消费性政府支出对城乡居民消费的影响因地域、城乡差别而不存在一致性结论,但国内大部分文献并未充分考虑该问题。针对这一问题,申世军和马建新[9]采用Theil指数对我国八大区域消费差异进行了区域内和区域间差异的分解,但未考虑城乡居民消费的不同影响。

结合国内外相关文献的研究现状并结合我国情况,本文拟从省级层面的城、乡两个维度展开实证研究,为地方政府有区别地进行政策调整以刺激和引导城乡居民消费提供理论依据。基于此,本文采用31个省级面板数据识别我国消费性政府支出对城乡居民消费的影响,通过对比差异提炼总结出有针对性的政策建议。

具体而言,首先,利用全国以及各省份消费性政府支出、GDP、城镇居民消费以及农村居民消费的宏观数据建立四变量结构向量自回归模型(Structural Vector Autoregression,简称SVAR),通过符号限制的识别策略,按照当期消费性政府支出外生冲击导致滞后一期GDP上涨但对城乡居民消费不设限制,在省级层面识别消费性政府支出的城乡居民消费响应。其次,基于向量自回归模型的识别结果,对我国城乡居民消费的挤入/挤出组进行分类,在此基础上进行面板数据的实证分析,并通过具有个体固定效应的面板模型,实证识别收入、经济、人口以及制度等因素对消费性政府支出对城乡居民消费效应的可能影响。最后,在研究结论的基础上提出相关政策建议。

二、我国消费性政府支出居民消费效应的实证识别

本文通过构建消费性政府支出、国内生产总值、城镇居民消费和农村居民消费的四变量向量自回归模型,采用符号限制的识别方法,实证识别消费性政府支出对城镇和农村居民消费的动态响应关系。

(一)数据处理

为识别我国消费性政府支出对城乡居民消费的动态响应关系,本文构建四变量符号限制SVAR模型,变量包括消费性政府支出、国内生产总值、城镇居民消费和农村居民消费。对于消费性政府支出数据指标的选取,本文直接采用国家统计局数据库公布的按支出法计算的国内生产总值中消费性政府支出的部分。

消费性政府支出指政府部门为全社会提供的公共服务的消费支出和免费或以较低的价格向居民提供的货物和服务的净支出,前者等于政府服务的产出价值减去政府单位所获得的经营收入的价值,后者等于政府部门免费或以较低价格向居民提供的货物和服务的市场价值减去向住户收取的价值。政府部门包括以下行业的各种行政单位和非营利性事业单位:农、林、牧、渔服务业,科学研究、技术服务和地质勘查业,水利、环境和公共设施管理业,居民服务和其他服务业中的托儿所和殡葬服务,教育,卫生、社会保障和社会福利业,文体行业,公共管理和社会组织等。国内生产总值、城镇居民消费和农村居民消费数据,本文直接采用国家统计局数据库数据以及各省份统计年鉴数据。数据区间均为1993—2016年。

为识别消费性政府支出冲击的动态响应,并剔除物价水平波动的影响,本文将原始数据利用价格指数进行真实化处理。对于消费性政府支出数据,采用当年居民消费价格指数进行转换。通过GDP平减指数将名义GDP转化为实际GDP。

GDP平减指数=![]()

其中,![]() 和

和![]() 分別代表第

分別代表第![]() 年的国内生产总值和国内生产总值指数,

年的国内生产总值和国内生产总值指数,![]() 代表1993年的国内生产总值指数。城镇和农村居民消费分别采用对应地区的城镇和农村居民消费价格指数进行处理。数据处理过程中,以1993年为基期将价格指数进行定基处理。价格指数数据来源于国家统计局数据库以及各省统计年鉴。

代表1993年的国内生产总值指数。城镇和农村居民消费分别采用对应地区的城镇和农村居民消费价格指数进行处理。数据处理过程中,以1993年为基期将价格指数进行定基处理。价格指数数据来源于国家统计局数据库以及各省统计年鉴。

为消除变量数据中的异方差影响,对相关数据序列进行对数处理。运用Augmented Dickey-Fuller方法对调整后的各序列进行平稳性检验。检验结果显示,城镇居民消费和消费性政府支出为平稳序列,农村居民消费存在一阶单整,GDP数据存在二阶单整。运用Johansen Cointegretion Test方法对四个序列进行协整检验,显示迹统计量和最大特征值统计量均拒绝变量间不存在协整关系的原假设。因此,使用对数一阶差分数据序列,将四变量系统中的每一个内生变量作为系统中所有内生变量滞后值函数的VAR模型,分析动态随机系统针对当期和历史随机冲击的响应是适当的。

(二)消费性政府支出的脉冲响应

1.识别策略

本文参照Mountford和Uhlig[10]的研究,采用符号限制的向量自回归识别方法。相较于以往SVAR模型的常用识别方法,符号限制的识别策略可以一定程度上放松模型的假设条件,能较好地避免先验假设的干扰。符号限制的向量自回归模型不对模型参数施加约束,而是对冲击效应本身做方向上的设定,通过蒙特卡洛抽样方法(Monte Carlo method)将符合符号约束的冲击保留,得到政策效应的脉冲响应。本文建立包含消费性政府支出、GDP、城镇居民消费和农村居民消费的四变量SVAR模型,再施加1单位消费性政府支出正向冲击后,城镇居民消费和农村居民消费的脉冲响应。模拟过程中对GDP施加正向限制,即假设当期消费性政府支出的增加对GDP产生正向刺激作用,对城镇居民消费和农村居民消费无限制。

2.全国层面脉冲响应

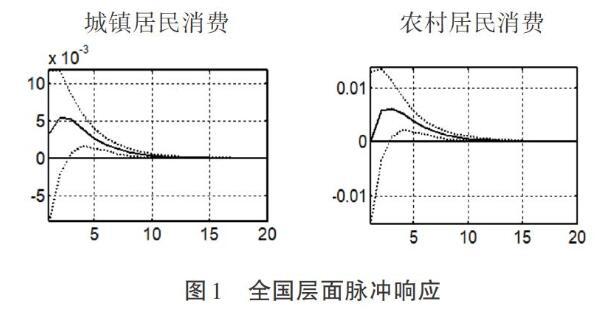

结合全国消费性政府支出、GDP、城镇居民消费和农村居民消费数据建立四变量SVAR模型,考虑1单位消费性政府支出冲击对城镇居民消费和农村居民消费的影响。采取一阶滞后,横坐标轴为年度时间间隔,纵坐标为百分比为单位度量的城镇居民消费和农村居民消费针对1单位标准差消消费性政府支出冲击的反应程度。消费性政府支出冲击后,城镇居民消费和农村居民消费都为正向驼峰状反应,但短期均不显著。第3期开始显著为正,此后逐渐收敛回归零点。如图1所示。

3.省级层面脉冲响应

为准确识别消费性政府支出对居民消费的冲击效应,在我国省级政府层面,就每个省份单独实证刻画消费性政府支出与城镇居民消费和农村居民消费的动态响应关系。具体而言,本文选取我国除港、澳、台之外31个省份1993—2016年消费性政府支出、GDP、城镇居民消费和农村居民消费年度数据建立四变量SVAR模型,对消费性政府支出和GDP施加正向限制,城镇和农村居民消费无限制。受数据样本长度限制,均取一阶滞后。按照置信区间是否包含零点为依据判断其显著性,将全部省份的所有显著结论按照脉冲响应的方向差异进行整理分组,可以得到城镇居民消费和农村居民消费的挤入、挤出分组实证结论。

在对北京、甘肃、河南、江苏、新疆、海南、上海、青海8个省份进行1单位正向冲击后,城镇居民消费会显著上升呈现正向反应。其中,江苏经历5期上涨后逐渐收敛至0附近;北京、甘肃、河南、上海、青海5个省份上涨持续期稍长,经历7期左右收敛至0附近;新疆和海南在正向反应衰减的过程中会有所波动,在第3期再次上涨,第6期收敛至0附近。如图2所示。

对广东、广西、宁夏、浙江、西藏、重庆6个省份进行1单位消费性政府支出冲击,结果显示城镇居民消费会呈现显著的负向反应。其中广东、广西、浙江、西藏、重庆5个省份在冲击当期显著下降,随后快速回升并存在超调现象,在第5期收敛至0附近;宁夏的城镇居民消费在模拟期内不存在超调,始终为负向反应,在第8期收敛至0附近。如图3所示。

对甘肃、广东、黑龙江、江苏、福建、宁夏、云南、浙江、湖南、山西、西藏、重庆12个省份进行1单位消费性政府支出的正向冲击,结果显示农村居民消费呈现显著正向反应。其中,甘肃、广东、黑龙江、江苏、云南、湖南、山西7个省份农村居民消费在冲击发生当期显著上涨,随后迅速下降逐渐收敛至0附近,模拟期内均为正;福建和宁夏2个省份农村居民消费在当期达到最大值随后快速下降,在第2期出现超调现象,随后负向收敛至0;浙江、西藏、重庆3个省份的脉冲响应在由正值向0附近收敛的过程中呈现出明显的波动性特征,但从总体上看,以正向反应为主。如图4所示。

对海南、上海、青海和贵州4个省份进行1单位消费性政府支出冲击后,农村居民消费呈现显著的负向反应。其中上海和贵州的农村居民消费在冲击当期的负向反应明显,随后逐渐收敛回升,在第6期收敛至0附近;海南和青海在负向反应回归至0附近的过程中呈现一定的超调特征,其中海南尤为明显。如图5所示。

4.綜合比较分析

根据全国和省级层面的消费性政府支出支出冲击实证结果,可以得到如下结论:首先,就城镇居民消费和农村居民消费对消费性政府支出冲击的脉冲响应方向而言,全国层面与省级层面并不一致。全国层面的消费性政府支出冲击后,城镇居民消费和农村居民消费均呈现正向反应,与基于我国省级政府层面消费性政府支出的居民消费响应可被归并为挤入组和挤出组,存在显著差异。其次,省级层面城镇居民消费和农村居民消费对消费性政府支出的脉冲响应并不存在一致性结论。例如,上海的城镇居民消费为挤入效应,但农村居民消费为挤出效应。这印证了前文对消费性政府支出作用于城镇居民消费和农村居民消费的传导机制存在差异的论断,所以将城镇、农村居民消费分别进行实证研究是适当的。最后,与东部、中部和西部区域视角的消费性政府支出的居民消费效应研究相比,挤入和挤出效应并不在经济发展水平相似的区域存在一致性结论。例如,在东部区域中,北京、上海的城镇居民消费均呈现显著的挤入效应,但广东、浙江却呈挤出效应;新疆、青海为典型的西部区域,城镇居民消费呈现显著的挤入效应,而同为西部区域的西藏、宁夏为挤出效应。农村居民消费也呈现相似的特征。因此,以东、中、西部进行区域划分来进行消费性政府支出的居民消费效应分析并不恰当,可能会将各省份差异平均。

综上所述,本文通过对省际脉冲响应识别,不仅验证了区别研究城镇居民消费和农村居民消费的必要性,也为基于我国省级政府行政区划形成的省级政府层面实证识别提供支持。进一步地,对从省级政府层面实证识别可能影响消费性政府支出居民消费效应的收入因素、经济因素、人口因素,尤其是制度性因素提供了研究视角。

三、基于省际面板数据的实证回归分析

(一)计量模型与实证策略

我国不同省份消费性政府支出的居民消费效应存在显著差异,下文分析消费性政府支出居民消费效应的影响因素以及传导机制。本文分别在城镇居民消费、农村居民消费的挤入组和挤出组运用具有个体固定效应的面板模型进行实证分析。与前文研究相对应,按照居民消费的挤入、挤出差异进行分组。运用各省份1993—2016年省级面板数据,建立固定效应回归模型:

![]()

其中,![]() 和

和![]() 分别表示居民消费和消费性政府支出的对数一阶差分,即二者的增长率。

分别表示居民消费和消费性政府支出的对数一阶差分,即二者的增长率。![]() 为各个省级政府,

为各个省级政府,![]() 为年份,

为年份,![]() ,1表示城镇,2表示农村,

,1表示城镇,2表示农村,![]() 为时间趋势项,

为时间趋势项,![]() 为常数项,

为常数项,![]() 为控制变量组成的向量,

为控制变量组成的向量,![]() 为控制变量与消费性政府支出的交互项,

为控制变量与消费性政府支出的交互项,![]() 为地区效应,

为地区效应,![]() 为随机误差项。

为随机误差项。

(二)控制变量选取与数据处理

1.收入因素

根据凯恩斯的绝对收入消费理论,居民消费随收入水平的提升而增加。本文将居民可支配收入作为控制变量。城镇居民收入采用1993—2016年各省城镇居民可支配收入,对农村居民收入,由于2013年统计口径变化,本文将数据区间调整为1993—2012年,以各省农村居民人均纯收入作为控制变量。数据取自然对数并进行一阶差分。

收入差距是影响居民消费的重要因素。朱琛[11]认为,我国城乡居民收入差距与城乡居民消费差距存在紧密关系,二者的叠加效应会导致城乡居民收入和消费差距的不断扩大,并制约我国刺激内需政策的效果。考虑到政府对居民消费可能产生的影响,本文将城乡收入差距引入面板回归模型中作为控制变量。数据通过相关资料计算可得,数据区间为1993—2016年。

2.经济因素

居民消费会受到社会整体宏观经济环境制度的影响,体现在农村乡镇企业的快速发展以及城镇国有企业的非国有化,这必然对城乡居民消费造成一定影响。一方面,农村乡镇企业的快速发展有效地吸纳了农村剩余劳动力,从而提高了农村居民收入进而刺激消费;另一方面,城镇国有企业非国有化使得就业市场劳动力供给增加,对工资产生冲击,进而影响城镇居民收入水平。本文将所有制结构作为控制变量,借鉴陈斌开和林毅夫[12]的做法,通过国有企业比重进行刻画,具体而言以省级规模以上国有经济总产值占当地国内生产总值比重来衡量。

经济产业结构也会对居民消费产生影响。Kanbur和Zhang[13]认为我国改革开放前优先发展重工业的战略对城乡巨大收入差距产生了重要影响,许秀川和王钊[14]认为工业化发展与城乡收入差距呈恶性循环关系,工业化的发展拉大了城乡收入差距,而城乡收入差距反过来又阻碍了工业化的发展。自20世纪90年代市场经济体制改革以来,我国国民经济的产业结构已经发生深刻变革,各省份最大产业正在逐步由传统第二产业向现代服务业既第三产业转变,促进居民收入水平提升,同时直接扩大了居民的消费对象,理论上会对居民消费行为产生深远影响。周波[15]认为当前我国产业结构呈现三大产业比例失调、产业内部失衡的基本特征。本文借鉴吴海江等[16]的做法,将产业结构作为控制变量引入回归模型,采用各省份第二产业当年产值占GDP的比重加以衡量。

随着我国城市化进程不断加快,城市的空间拉动效应以及城市人口的规模集聚效应势必对城乡居民消费造成影响。孙永强和巫和懋[17]认为,城市化可以缩小城乡间居民收入差距,进而降低居民消费差距。本文将城市化率作为控制变量引入模型,通过各省份城镇人口占该省份总人口比重加以衡量,以上三个经济因素控制变量数据均来自国家统计局,数据区间为1993—2016年。

3.人口因素

人口的年龄结构是影响居民消费水平的重要因素。人口年龄结构可通过微观和宏观两个渠道影响居民消费。微观层面上,Modigliani和Brumberg[18]基于生命周期假说认为,居民所处的生命周期阶段会影响其消费能力,依照效用最大化原则理性居民会倾向于平滑消费,年轻工作时期进行储蓄并积累财富,而在年老退休期间负储蓄并消耗财富;Samuelson[19]基于家庭储蓄需求假说,认为在单个家庭中儿童数量与该家庭储蓄量存在明显的替代关系,即家庭抚养子女数量增加会减低家庭储蓄。宏观层面上,Cutler[20]假定社会中个体行为人持有资本存量不变的前提下,例如人口转型时期,生育率下降将导致劳动人口比重降低,此时由于劳动人口减少而使社会节约的投资支出会转化为居民消费,进而促使居民人均消费上升。国内学者对人口年龄结构与居民消费的关系进行了研究,王芳[21]发现人口的年龄结构除了直接影响居民消费外,还通过间接路径影响居民消费,如人口年龄结构可能会通过收入分配、产业结构、经济增长等途径对居民消费产生影响。本文采用总抚养比来衡量居民的人口年龄结构,以各省份0—14岁和65岁以上人口总和占当地总人口比重来进行刻画,数据来自国家统计局数据库和各省份统计年鉴,区间为1993—2016年。

4.财政制度性因素

1994年实施的分税制财政体制是我国界定地方政府事权、支出责任和财力配置的制度性框架。Bradford和Oates[22]认为政府间财政分权,使我国地方政府获得一定程度和范围内的财政收支自由裁量权,影响各省份提供公共产品服务的能力,进而影响居民消费水平。本文采用财政分权为控制变量,使用各省级政府人均财政支出与全国人均财政支出之比测度财政支出分权,数据来源于中经网统计数据库,数据期间为1993—2016年。

(三)面板回归的实证结果

1.城镇居民消费

将北京、甘肃、河南等8个省份划入城镇居民消费挤入组,将广东、广西、宁夏等6个省份划入挤出组,并把相应省份数据带入回归模型,探讨消费性政府支出对城镇居民消费的可能影响。

表1是城镇居民消费挤入组的实证回归结果。在控制两个收入因素的情况下,单独以消费性政府支出进行估计时,如表1回归组合(1)所示,回归参数![]() 在1%的显著性水平下的估计值为0.216;在此基础上,加入消费性政府支出与城乡收入差距、居民人均可支配收入的交互项,考虑消费性政府支出经由两个收入因素可能发挥的作用,如表1回归组合(2)所示,回归参数

在1%的显著性水平下的估计值为0.216;在此基础上,加入消费性政府支出与城乡收入差距、居民人均可支配收入的交互项,考虑消费性政府支出经由两个收入因素可能发挥的作用,如表1回归组合(2)所示,回归参数![]() 在1%的显著性水平下大幅提升至1.213。消费性政府支出经由城乡收入差距发挥的效应在1%的显著性水平下估计为-0.366,表明消费性政府支出经由城鄉收入差距发挥减弱消费性政府支出挤入效应的作用。经由人均可支配收入发挥的效应不显著。表1回归组合(1)和组合(2)说明,在探究消费性政府支出的居民消费效应时,有必要考虑其经由收入因素发挥的作用渠道。

在1%的显著性水平下大幅提升至1.213。消费性政府支出经由城乡收入差距发挥的效应在1%的显著性水平下估计为-0.366,表明消费性政府支出经由城鄉收入差距发挥减弱消费性政府支出挤入效应的作用。经由人均可支配收入发挥的效应不显著。表1回归组合(1)和组合(2)说明,在探究消费性政府支出的居民消费效应时,有必要考虑其经由收入因素发挥的作用渠道。

联合控制两个收入因素以及所有制结构、产业结构因素,并考虑消费性政府支出经由收入因素可能发挥的作用机制,如表1回归组合(3)所示,回归参数![]() 在1%的显著性水平下的估计值为1.429,城乡收入差距发挥的作用在1%的显著性水平下估计为-0.413,经由人均可支配收入发挥的效应仍不显著。进一步地,在此基础上增加消费性政府支出与所有制结构和产业结构的交互项,表1回归结果如组合(4)所示。回归参数

在1%的显著性水平下的估计值为1.429,城乡收入差距发挥的作用在1%的显著性水平下估计为-0.413,经由人均可支配收入发挥的效应仍不显著。进一步地,在此基础上增加消费性政府支出与所有制结构和产业结构的交互项,表1回归结果如组合(4)所示。回归参数![]() 以及消费性政府支出经由城乡收入差距发挥的作用不发生根本性变化,值得注意的是,经由所有制结构发挥的效应在10%的显著性水平下的估计值为0.578,即消费性政府支出经由所有制结构发挥增强消费性政府支出挤入效应的作用。消费性政府支出经由人均可支配收入和产业结构发挥的作用不显著。本文在表1组合(4)的基础上,增加控制城市化因素,回归结果无明显变化,结论仍然稳健。

以及消费性政府支出经由城乡收入差距发挥的作用不发生根本性变化,值得注意的是,经由所有制结构发挥的效应在10%的显著性水平下的估计值为0.578,即消费性政府支出经由所有制结构发挥增强消费性政府支出挤入效应的作用。消费性政府支出经由人均可支配收入和产业结构发挥的作用不显著。本文在表1组合(4)的基础上,增加控制城市化因素,回归结果无明显变化,结论仍然稳健。

考察人口年龄结构对消费性政府支出居民消费效应的影响。控制两个收入因素和三个经济因素,考察消费性政府支出经由收入因素以及经济性因素可能发挥的作用,在此基础上增加控制总抚养比。如表1组合(6)所示,回归参数![]() 在1%的显著性水平下的估计值为1.456,消费性政府支出经由城乡收入差距发挥的减弱挤入效应作用以及经由所有制结构因素发挥的增强挤入效应作用仍然稳健。增加考察消费性政府支出与总抚养比的交互项,回归结果如表1组合(7)所示。可见,各项回归结果无明显变化,仍然稳健。最后,考察制度性因素的可能影响。进一步增加控制财政分权因素,如表1组合(8),回归参数

在1%的显著性水平下的估计值为1.456,消费性政府支出经由城乡收入差距发挥的减弱挤入效应作用以及经由所有制结构因素发挥的增强挤入效应作用仍然稳健。增加考察消费性政府支出与总抚养比的交互项,回归结果如表1组合(7)所示。可见,各项回归结果无明显变化,仍然稳健。最后,考察制度性因素的可能影响。进一步增加控制财政分权因素,如表1组合(8),回归参数![]() 在1%的显著性水平下的估计值为1.420,消费性政府支出经由城乡收入差距发挥减弱挤入效应的作用,系数在1%的显著性水平下的估计值为-0.429,经由所有制结构发挥增强挤入效应的作用,系数在10%的显著性水平下的估计值为0.560。

在1%的显著性水平下的估计值为1.420,消费性政府支出经由城乡收入差距发挥减弱挤入效应的作用,系数在1%的显著性水平下的估计值为-0.429,经由所有制结构发挥增强挤入效应的作用,系数在10%的显著性水平下的估计值为0.560。

表2是城镇居民消费挤出组的实证回归结果。控制城乡收入差距并考虑消费性政府支出经由城乡收入差距可能发挥的作用,回归参数![]() 在1%的显著性水平下的估计值为-1.003,消费性政府支出经由城乡收入差距发挥缓解消费性政府支出的居民消费挤出效应,系数在1%的显著性水平下的估计值为0.241。在此基础上,同时控制城乡收入差距和人均可支配收入两个收入因素,并考虑消费性政府支出经由二者可能发挥的作用。如表2组合(2)所示,回归参数

在1%的显著性水平下的估计值为-1.003,消费性政府支出经由城乡收入差距发挥缓解消费性政府支出的居民消费挤出效应,系数在1%的显著性水平下的估计值为0.241。在此基础上,同时控制城乡收入差距和人均可支配收入两个收入因素,并考虑消费性政府支出经由二者可能发挥的作用。如表2组合(2)所示,回归参数![]() 在1%的顯著性水平下降低至-1.171,消费性政府支出经由城乡收入差距发挥的缓解居民消费挤出效应的结论仍然稳健,系数在1%的显著性水平下的估计值为0.276,人均可支配收入发挥的作用不显著。

在1%的顯著性水平下降低至-1.171,消费性政府支出经由城乡收入差距发挥的缓解居民消费挤出效应的结论仍然稳健,系数在1%的显著性水平下的估计值为0.276,人均可支配收入发挥的作用不显著。

联合控制两个收入因素以及所有制结构、产业结构因素,考虑消费性政府支出经由城乡收入差距、居民人均可支配收入发挥的作用机制,如表2组合(3)所示,回归参数![]() 在1%的显著性水平下降低至-1.223,而消费性政府支出经由城乡收入差距发挥的缓解居民消费挤出效应以及经由人均可支配收入发挥的不显著效应仍然稳健。进一步地,在此基础上增加消费性政府支出与所有制结构和产业结构的交互项,回归结果如表2组合(4)所示。可见,回归参数

在1%的显著性水平下降低至-1.223,而消费性政府支出经由城乡收入差距发挥的缓解居民消费挤出效应以及经由人均可支配收入发挥的不显著效应仍然稳健。进一步地,在此基础上增加消费性政府支出与所有制结构和产业结构的交互项,回归结果如表2组合(4)所示。可见,回归参数![]() 在1%的显著性水平下大幅降低至-2.431,消费性政府支出经由城乡收入差距发挥的缓解挤出居民消费效应也明显增强,参数在1%的显著性水平下的估计值为0.431,其他交互项参数估计结果不显著。考察城市化因素对消费性政府支出居民消费挤出效应的影响,如表2组合(5)所示,增加城市化率作为控制变

在1%的显著性水平下大幅降低至-2.431,消费性政府支出经由城乡收入差距发挥的缓解挤出居民消费效应也明显增强,参数在1%的显著性水平下的估计值为0.431,其他交互项参数估计结果不显著。考察城市化因素对消费性政府支出居民消费挤出效应的影响,如表2组合(5)所示,增加城市化率作为控制变

量后模型估计结果无实质性变化,仍然稳健。

考察人口年龄结构对消费性政府支出居民消费效应的影响。控制两个收入因素和三个经济性因素,考察消费性政府支出经由收入因素以及经济性因素的作用,在此基础上增加控制总抚养比。如表2组合(6)所示,回归参数![]() 在1%的显著性

在1%的显著性

水平下的估计值为-2.623,估计结果仍然稳健。考察财政分权因素的影响,次第增加财政分权作为控制变量以及消费性政府支出与财政分权交互

项。如表2组合(7)所示,当增加财政分权因素作为控制变量时,模型参数无实质性改变,且消费性政府支出经由城乡收入差距发挥的缓解居民消费挤出效应的作用仍然稳健。当增加考虑消费性政府支出与财政分权交互项时,如表2组合(8)所示,回归参数![]() 在1%的显著性水平下大幅降低至-4.446,消费性政府支出经由城乡收入差距、产业结构和财政分权因素发挥缓解居民消费挤出效应的作用,系数分别在1%、5%、1%的显著性水平下的估计值为0.412、3.655和0.469。这表明在考察消费性政府支出对居民消费的挤出效应时,财政分权因素不容忽视。

在1%的显著性水平下大幅降低至-4.446,消费性政府支出经由城乡收入差距、产业结构和财政分权因素发挥缓解居民消费挤出效应的作用,系数分别在1%、5%、1%的显著性水平下的估计值为0.412、3.655和0.469。这表明在考察消费性政府支出对居民消费的挤出效应时,财政分权因素不容忽视。

2.农村居民消费

基于向量自回归模型的实证识别结果,将甘肃、广东、黑龙江等12个省份作为农村居民消费挤入组,将海南、上海、青海等4个省份作为农村居民消费挤出组,分析消费性政府支出对农村居民消费的影响。

表3是农村居民消费挤入组的实证回归结果。控制居民人均可支配收入,考察消费性政府支出经由人均可支配收入可能发挥的作用,回归参数![]() 在5%的显著性水平下的估计值为0.213,消费性政府支出经由人均可支配收入发挥的作用不显著。同时控制城乡收入差距和人均可支配收入两个收入因素,考察消费性政府支出经由二者发挥的作用。如表3组合(2)所示,回归参数

在5%的显著性水平下的估计值为0.213,消费性政府支出经由人均可支配收入发挥的作用不显著。同时控制城乡收入差距和人均可支配收入两个收入因素,考察消费性政府支出经由二者发挥的作用。如表3组合(2)所示,回归参数![]() 在1%的显著性水平下大幅提升至0.943,此时消费性政府支出经由城乡收入差距和人均可支配收入都发挥降低居民消费挤入效应的作用,且分别在1%和5%的显著性水平下估计值为-0.162和-1.578。

在1%的显著性水平下大幅提升至0.943,此时消费性政府支出经由城乡收入差距和人均可支配收入都发挥降低居民消费挤入效应的作用,且分别在1%和5%的显著性水平下估计值为-0.162和-1.578。

联合控制城乡收入差距和居民人均可影响收入,考察消费性政府支出经由二者发挥的作用机制。并增加控制所有制结构和产业结构因素,考察消费性政府支出经由所有制结构发挥的作用。如表3组合(3)和(4)所示,单独增加所有制结构和产业结构作为控制变量,或是增加消费性政府支出与所有制结构的交互项,消费性政府支出经由城乡收入差距和人均可支配收入发挥的降低居民消费挤入效应的作用仍然稳健,所有制结构作用不显著。在表3组合(4)的基础上增加控制城市化因素,回归结果无明显变化,结论稳健。

考察人口年龄结构对消费性政府支出居民消费效应的影响。依次将人口总抚养比以及消费性政府支出与总抚养比的交互项加入回归模型,结果如表3组合(6)和(7)所示。可以看出人口总抚养比在农村居民消费挤入组中作用并不显著。考察制度性因素的作用,将财政分权作为控制变量加入模型,回归参数![]() 在1%的显著性水平下的估计值为0.962,消费性政府支出经由城乡收入差距和人均可支配收入降低居民消费挤入效应,经由所有制结构和人口总抚养比发挥的作用不显著。

在1%的显著性水平下的估计值为0.962,消费性政府支出经由城乡收入差距和人均可支配收入降低居民消费挤入效应,经由所有制结构和人口总抚养比发挥的作用不显著。

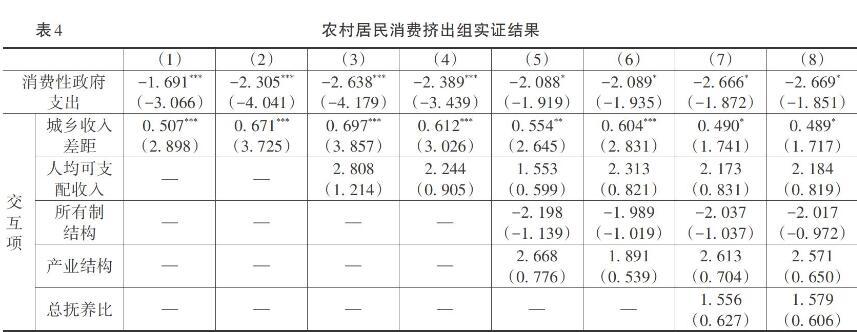

表4是农村居民消费挤出组的实证回归结果。居民城乡收入差距为控制变量,加入消费性政府支出与城乡收入差距的交互项。如表4组合(1)所示,回归参数![]() 在1%的顯著性水平下估计值为-1.691,消费性政府支出因城乡收入差距发挥缓解居民消费挤出效应作用,系数在1%的显著性水平的估计值为0.507。在此基础上次第增加居民人均可支配收入和消费性政府支出与人均可支配收入的交互项。回归结果如表4组合(2)和(3)所示,回归参数

在1%的顯著性水平下估计值为-1.691,消费性政府支出因城乡收入差距发挥缓解居民消费挤出效应作用,系数在1%的显著性水平的估计值为0.507。在此基础上次第增加居民人均可支配收入和消费性政府支出与人均可支配收入的交互项。回归结果如表4组合(2)和(3)所示,回归参数![]() 在1%的显著性水平下分别降低至-2.305和-2.638,消费性政府支出经由城乡收入差距发挥的缓解居民消费挤出效应的作用仍然稳健,参数在1%的显著性水平下分别提升至0.671和0.697,人均可支配收入发作用不显著。

在1%的显著性水平下分别降低至-2.305和-2.638,消费性政府支出经由城乡收入差距发挥的缓解居民消费挤出效应的作用仍然稳健,参数在1%的显著性水平下分别提升至0.671和0.697,人均可支配收入发作用不显著。

在控制两个收入因素以及考察消费性政府支出影响作用基础上,依次加入控制所有制结构和产业结构因素,以及消费性政府支出经由二者可能发挥的作用机制。如表4组合(4)和组合(5)所示,回归参数![]() 分别在1%和10%的显著性水平下的估计值为-2.389和-2.088,而消费性政府支出经由城乡收入差距发挥的缓解居民消费挤出效应仍然稳健,经由人均可支配收入、所有制结构和产业结构发挥的作用均不显著。

分别在1%和10%的显著性水平下的估计值为-2.389和-2.088,而消费性政府支出经由城乡收入差距发挥的缓解居民消费挤出效应仍然稳健,经由人均可支配收入、所有制结构和产业结构发挥的作用均不显著。

考察人口年龄结构对消费性政府支出居民消费效应的影响。依次将人口总抚养比以及消费性政府支出与总抚养比的交互项加入回归模型。如表4组合(6)和组合(7)所示,回归参数![]() 在10%的显著性水平下虽有波动但无实质性变化,而消费性政府支出经由城乡收入差距发挥的缓解居民消费挤出效应分别在1%和10%的显著性水平下的估计值为0.604和0.490,经由其他因素发挥的作用均不显著。因此,人口总抚养比在农村居民消费挤出组中并未发挥显著性影响。考察制度性因素的作用,将财政分权作为控制变量加入模型,如表4组合(8)所示,估计结果仍然稳健。

在10%的显著性水平下虽有波动但无实质性变化,而消费性政府支出经由城乡收入差距发挥的缓解居民消费挤出效应分别在1%和10%的显著性水平下的估计值为0.604和0.490,经由其他因素发挥的作用均不显著。因此,人口总抚养比在农村居民消费挤出组中并未发挥显著性影响。考察制度性因素的作用,将财政分权作为控制变量加入模型,如表4组合(8)所示,估计结果仍然稳健。

3.实证结果汇总分析

第一,收入因素。城乡收入差距对于消费性政府支出挤入还是挤出居民消费作用不同。无论在城镇还是农村,城乡收入差距在挤入组都发挥降低消费性政府支出居民消费挤入效应的作用,而在挤出组则发挥缓解挤出居民消费的作用。人均可支配收入在城镇居民消费挤出组中会微弱地缓解消费性政府支出挤出居民消费效应,在农村居民消费挤入组中则会减弱挤入效应,在城镇居民消费挤入组以及农村居民消费挤出组不显著。

第二,所有制结构在城镇居民消费挤入组中发挥着增强挤入效应的作用,而挤出组中则发挥微弱地缓解挤出效应的作用,在农村居民消费分组中不显著。产业结构、财政分权在城镇居民消费挤出组中都发挥着缓解居民消费挤出效应的作用,在其他三个分组中均不显著。

第三,控制变量本身。与居民消费增长率存在相关关系。无论是城镇居民还是农村居民,或在居民消费挤入组还是挤出组,人均可支配收入与居民消费均呈正相关关系,这意味着居民可支配收入的提升会促进居民消费上涨,符合一般规律。城乡收入差距对居民消费的影响存在差异性。在居民消费挤出组中,城乡收入差距对城镇和农村居民消费都为负相关,表明城乡收入差距加大会抑制居民消费的上涨,而在农村居民消费的挤入组系数符号为正。所有制结构在城镇居民消费挤出组中回归参数系数符号为负(不显著,但t值大于1),在其他分组中无显著性影响。产业结构对农村居民消费无影响,对城镇居民消费挤入组负相关,在挤出组为正相关(均不显著),这或许与本文回归分析中采用第二产业所占比重衡量有关。城市化率作为作为控制变量时,除城镇居民消费挤入组之外,均表现为与居民消费增长率负相关关系(农村居民消费分组中不显著,但t值大于1)。总抚养比衡量人口年龄结构对居民消费的影响,在城镇居民消费挤出组中与居民消费增长率呈现正相关关系,即总人口中0—14岁和65岁以上人口所占比重越高,居民消费增长越快,但在其他分组中不显著。作为财政制度的重要考量,财政分权在城镇居民消费挤出组中与居民消费增长率呈现负相关关系,其他三个分组均不显著。

四、结 论

本文将城镇居民消费与农村居民消费区分开来,基于消费性政府支出对居民消费的挤入效应和挤出效应判别财政政策宏观调控的重要性,在省级政府层面构建消费性政府支出、GDP、城镇居民消费和农村居民消费的四变量SVAR模型,识别消费性政府支出对居民消费的挤入或挤出作用。在此基础上,对我国31个省份面板数据进行分组,主要从收入制度、经济体制、人口年龄结构、财政制度约束角度,探究消费性政府支出居民消费的挤入效应和挤出效应的影响因素。通过实证分析,主要得到以下结论:

首先,在我国省级政府层面消费性政府支出的居民消费效应并不存在一致性结论,这不仅体现在挤入效应和挤出效应的差别,在城镇与农村两个层面也存在差异。具体而言,按照居民消费效应的不同,我国省级政府可以被划分为四组:城镇居民消费挤入效应组和挤出效应组、农村居民消费挤入效应组和挤出效应组。其次,针对城镇和农村居民消费挤入组和挤出组,运用具有个体固定效应的面板回归模型,探讨消费性政府支出的居民消费效应影响因素及传导机制。实证结果表明,收入因素、经济结构因素、财政分权因素在消费性政府支出的挤入效应组和挤出效应组发挥着差异化的结构性影响。

综上所述,我国消费性政府支出扩张并非必然挤入居民消费。当政府采刺激居民消费和扩大内需时,应注意区分不同省份并对制度进行结构性调整。具体来说无论在城镇还是农村,都应该提升居民人均可支配收入并缩小城乡居民收入差距,政府的消费性政府支出要转变以往的扩张方式,以调节居民收入为主。针对城镇居民消费挤入组,应优化所有制结构;而在城镇居民消费挤出组,应降低政府支出规模,优化产业结构和所有制结构,降低第二产业和国有企业比重。

参考文献:

[1] Karras,G.,Song,F.Government Spending and Private Consumption: Some International Evidence[J].Journal of Money Credit & Banking,1994,26(1):9-22.

[2] Galí,J.,López-SalidoJ. D.,Vallés,J.Understanding the Effects of Government Spending on Consumption[R].NBER Working Paper No.11578,2005.

[3] Barro,R.J.Output Effects of Government Purchases[J].Journal of Political Economy,1981,89(6):1086-1121.

[4] 李永友,叢树海.居民消费与中国财政政策的有效性:基于居民最优消费决策行为的经验分析[J].世界经济,2006,(5):54-64.

[5] 杨子晖.消费性政府支出与居民消费:期内替代与跨期替代[J].世界经济, 2006,(8):37-46.

[6] 姜洋,邓翔.替代还是互补?——中国消费性政府支出与居民消费关系实证分析[J].财贸研究,2009,(3):1-7.

[7] 申琳,马丹.政府支出与居民消费:消费倾斜渠道与资源撤出渠道[J].世界经济,2007, (11):73-79.

[8] 武晓利,晁江锋.财政支出结构对居民消费率影响及传导机制研究——基于三部门动态随机一般均衡模型的模拟分析[J]. 财经研究, 2014,(6):4-15.

[9] 申世军,马建新.我国消费性政府支出和居民消费的地区差异研究[J].财经问题研究, 2008,(1):102-106.

[10] Mountford,A.,Uhlig,H.What are the Effects of Fiscal Policy Shocks?[J]. Journal of Applied Econometrics, 2009,24(6):960-992.

[11] 朱琛.城乡居民收入与消费差距的动态相关性——基于1992—2009年经验数据的考察[J].财经科学,2012,(8):39-48.

[12] 陈斌开,林毅夫.发展战略,城市化与中国城乡收入差距[J].中国社会科学,2013,(4):81-102.

[13] Kanbur,R.,Zhang,X.Fifty Years of Regional Inequality in China: A Journey Through Central Planning, Reform,and Openness[J].Review of Development Economics, 2005,9(1):87-106.

[14] 许秀川,王钊.城市化、工业化与城乡收入差距互动关系的实证研究[J].农业经济问题, 2008,(12):65-71.

[15] 周波.促进产业结构战略性调整的税收政策取向[J].税务研究,2012,(2):3-8.

[16] 吴海江,何凌霄,张忠根.中国人口年龄结构对城乡居民消费差距的影响[J]. 数量经济技术经济研究,2014,(2):3-19.

[17] 孙永强,巫和懋.出口结构、城市化与城乡居民收入差距[J].世界经济, 2012,(9):105-120.[18] Modigliani,F.,Brumberg, R.Utility Analysis and the Consumption Function: An Interpretation of Cross-Section Data[M].New Jersey:Rutgers University Press,1952.388-436.

[19] Samuelson,P.A.An Exact Consumption-Loan Model of Interest with or without the Social Contrivance of Money[J].Journal of Political Economy,1958, 66(6):467-482.

[20] Cutler,D.M.,Poterba,J.M.,Sheiner,L.M.,et al. An Aging Society:, Opportunity or Challenge?[J].Brookings Papers on Economic Activity, 1990,1990(1):1-73.

[21] 王芳. 人口年齡结构对居民消费影响的路径分析[J].人口与经济, 2013,(3):12-19.

[22] Bradford,D.F.,Oates,W.E.Papers and Proceedings of the Eighty-Third Annual Meeting of the American Economic Association——Towards a Predictive Theory of Intergovernmental Grants[J].American Economic Review,1971,61(2):440-448.

(责任编辑:李明齐)