新冠疫情冲击对商业模式和 社会治理的影响***

〔 DOI〕 10.19653/j.cnki.dbcjdxxb.2020.05.001

〔引用格式〕 寇宗来.新冠疫情冲击对商业模式和社会治理的影响[J].东北财经大学学报,2020,(5):3-13.

〔摘要〕本文从分工和专业化的角度对新冠疫情冲击的影响进行了总体分析。一方面,新冠疫情对经济的负面冲击力度远超2003年的SARS疫情,对此绝对不能掉以轻心,必须做好打持久战的充分准备;另一方面,必须认识到中国经济的独特优势,不能过度夸大新冠疫情冲击致使产业链加速转移出中国的效应。首先,本文从不同维度剖析了新冠疫情冲击的经济影响和应对措施,通过划分复工收益大小和复工风险大小,探讨了四种基本的政策组合,并以高校复学为例进行了具体阐释。其次,本文讨论了救助中小微企业的重要性、必要性,以及应该采取的精准纾困措施。特别强调,除了减免社保、税收等政策措施,国家需要设立专项基金,从劳动者补贴的角度减轻中小微企业的成本压力,并进行成本估计。再次,本文从勒沙特列原理出发分析认为,经济体系会通過商业模式嬗变而对新冠疫情冲击做出对冲反应。特别地,新冠疫情的“危”将会通过迅速扩大的“客户基础”,进而通过“网络外部性”的正反馈机制,促使线上会议、移动办公和网络学习等新兴业态获得爆炸式增长。最后,本文在一般意义上探讨了应对巨灾风险的国家治理模式问题。

〔关键词〕新冠疫情;国际产业链转移;中小微企业;商业模式;国家治理;复工复产;高校复学

中图分类号:F276.3 文献标识码:A 文章编号:1008-4096(2020)05-0003-11

一、如何认识新冠疫情的总体影响?

与“自给自足”的传统经济相比,现代经济的本质特征就是高度的分工和专业化,以及由此而来的人际之间、企业之间乃至于国家之间的贸易和互联性。如果将新冠疫情冲击的效果看作是为经济体系的运行按下了“暂停键”,那么从理论意义上讲,至少在短期内,分工、专业化和贸易对于现代经济有多重要,新冠疫情冲击对经济的负面影响就有多大。

考虑到经济体系的复杂性及统计数据的滞后性,只能大致估计本次新冠疫情的负面冲击。一个自然的参考点是2003年的SARS疫情。按照历史数据,SARS疫情尽管在短期内导致了经济大幅度下滑[1],但从2003年全年的时间尺度上看,其负面冲击的效果几乎观察不到。也正因如此,有些分析者认为,如果新冠疫情能在短期内得到有效控制,其对中国经济的负面冲击也将是几乎可以忽略的。

但是,这样的估计可能过于乐观了,会严重低估新冠疫情冲击所造成的负面影响。主要原因是,与2003年相比,现在的中国经济有如下五个显著的不同点:一是中国经济内部的一体化程度大大提高了;二是中国经济的产业结构已经发生了本质性的变化,服务业已经占据主导地位,而此类人员接触密集型产业受新冠疫情的冲击最大;三是自2001年加入世界贸易组织以来,中国融入国际分工和贸易的程度也大幅提升,中国制造已经成为国际产业链分工中至关重要的一个环节,世界各国因防控新冠疫情而采取的限制措施对中国经济的影响比2003年更大;四是经过十几年的发展,中国经济已经陷入了房地产“一业兴而百业衰”的“脱实向虚”困境,能否再次依靠刺激房地产的政策来保增长,其有效性已经是个大大的问号;五是新冠疫情令整个国际贸易都受到重创,这对于已经高度融入世界经济一体化的中国经济而言,也必然会是一个巨大的负面冲击。综合上述五点,不能简单以2003年的SARS疫情作为参照基准而做出“新冠疫情负面冲击后果是有限的”这一过于乐观的结论。

形成强烈对照的是,有些观点认为,新冠疫情会让中国经济遭受重创并倒退数年,特别是会让中国经济面临国际产业链加速转移的巨大挑战。这种观点的支持理由主要是,近年来,随着中国劳动力成本急剧上升,中国在劳动密集型产业方面的竞争优势下降,跨国公司已经在考虑,甚至已经开始或完成了将企业从中国转移到诸如越南、印度等其他发展中国家的布局。新冠疫情导致中国经济暂时停摆、跨区域交通运输严重受阻、企业难以有效复工复产,这些都让在华投资的跨国公司遭受巨大损失,进而必然加速做出离开中国的决策。

如上所述,既不能低估新冠疫情的负面冲击,同时也不能否认近年来的确存在产业转移的现象[2],但并不能据此而做出新冠疫情会加速产业链从中国转移出去的整体结论。

第一,跨国公司进入中国的动机有很多种,有些是青睐中国的廉价劳动力,有些是看重中国良好的基础设施,有些是被中国完备的产业链配套能力所吸引,还有些则是瞄准了中国超级巨大的消费市场,当然更多时候,这些因素是共同起作用的。综合来看,只有那些生产特别依赖于廉价劳动力、不太需要产业链配套、不需要良好的基础设施,以及没有将中国作为主要销售市场的跨国公司,才有很强的动力将企业从中国转移出去。

第二,关于劳动工资上升的效应,也必须一分为二地看待:一方面,在生产端,劳动工资上升的确提高了企业的用工成本,这会激发跨国公司做出产业转移的决策;另一方面,在需求端,劳动工资上升则意味着居民购买力及中国市场的吸引力提高,这又会降低跨国公司转移出中国的激励。进一步地,具体到本文主题,那些认为新冠疫情会加速跨国公司产业转移的结论有一个隐含前提,即新冠疫情只发生在中国,而在其他国家没有。很显然,现实情况已经基本上证伪了这个前提假设,因为韩国、日本、意大利、印度、美国等全球其他国家都已经出现了新冠疫情。对跨国公司而言,产业转移是有成本的,虽然跨国公司可以仅仅因为中国发生新冠疫情而做出产业转移的决策,但跨国公司却完全没有办法确保产业转移的目的国不会发生新冠疫情。实际情况有可能恰好相反。按照目前新冠疫情的发展动态来看,正是因为采取了强有力的抗疫措施,中国在未来一段时间内反而有可能成为新冠疫情不确定性程度最低的国家。无论是个人投资还是企业决策,最难应对的问题就是不确定性,即“不知道不知道什么”(Unknown Unkowns)的情形。尽管中国经济已经因为新冠疫情遭受影响,但一旦这种影响已经实现并成为“沉淀成本”,由于未来不存在严重的新冠疫情不确定性,留在中国反而成为最安全的投资决策。

进一步需要强调的是,“母市场效应”(Home Market Effect)的重要性。因为一旦未来全球范围内的新冠疫情更加严重,那么,国际贸易将会受到重创,整个世界就会暂时进入“孤国寡民”的状况,而在此情况下,留在中国的企业将会因为中国这个超级大的消费市场而获得更大的生存机会。综合以上分析,笔者认为,尽管不能低估新冠疫情的负面冲击,但也不能夸大新冠疫情所造成的产业链转移风险。

二、分类施策、精准应对新冠疫情的负面冲击

对新冠疫情造成经济影响的分析需要强调分类讨论。面对新冠疫情,不同市场主体所受到的影响是不同的,需要进行异质性分析。面对新冠疫情冲击,当下最为紧急的工作就是分类施策、精准应对新冠疫情造成的各种严重负面效应。新冠疫情之所以对整个社会造成巨大冲击,除了给民众造成直接的生命财产损失之外,更主要的是因其所产生的社会恐慌情绪,以及国家和个人为抗击疫情而采取的各种防控措施,导致整个中国经济处于短期的停摆状态。

因此,降低新冠疫情的损失,一方面当然是要釜底抽薪,通过寻找和改进治疗方案,加快疫苗研发,真正将新冠疫情控制和消灭掉;另一方面,则要在科学评估新冠疫情风险的基础上,有差别地、分步骤地复工、复产、复市与复学(为了表述方便,除非特别指明,下文统一简称为“复工”),逐渐让整个经济社会运行回到正常的轨道上。

(一)经济主体复工的分类施策

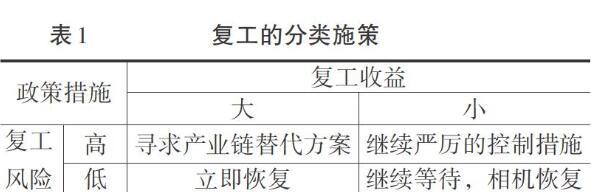

国家在新冠疫情的应对上按照属地原则进行防控,故而分类施策的第一个关键就是科学地评估不同地区的新冠疫情风险。给定不同地区新冠疫情风险不同,原则上应在新冠疫情风险比较低的地方率先复工,但在具体落实上还需综合考虑。给定现代经济是高度分工和专业化的,许多经济活动的范围必然超越行政边界。特别地,如果低风险地区的企业与高风险地区的企业存在产业链的上下游关系,那么,在找到有效的替代方案之前,低风险地区的企业也是难以复工的。如表1所示,按照复工风险和复工收益对经济主体进行分类,有四种基本的分类施策情形。

第一,复工收益大,且复工风险高。不管是因为某些产业链整体都位于新冠疫情严重的地区,还是因为产业链的某些重要环节位于新冠疫情严重的地区,国家至少在短期内要在国内其他地方寻找整个产业链或产业链关键环节的替代方案。而与之对应,国家必须提供后续的精准扶持措施,以抵消这种区域间产业链转移对新冠疫情严重地区的长期负面冲击。

第二,复工风险低,且复工收益大。对应于这种情况,立即复工显然是最优选择,但具体到落实层面,却最有可能因地方政府缺乏有为担当的精神而难以付诸实践。“懒政”“不作为”者之所以有积极性继续采取不必要的严厉管控措施,是因为这既可以“最小化”因出现新冠疫情案例而带来的政治风险,同时又可以借助“全力抗疫”来掩盖其在恢复生产活动方面的工作不力。

第三,复工风险大,且复工收益小。对应于这种情况,最佳的方案是继续实行严厉的管控措施,以防止新冠疫情扩散对社会造成严重影响,但在具体执行过程中,国家必须对牵涉其中的企业、个人和各单位提供有力的外部援助。这种外部援助不仅是基于人道主义精神,而且也是符合经济学基本原理的。因为新冠病毒具有传染性,对这些地区进行一定的限制,本质上是为社会提供了一种公共品。

第四,复工风险小,且复工收益小。对应于这种情况,考虑到新冠疫情可能造成的巨大损失,为保险起见,建议采取继续等待、相机恢复的政策措施。

(二)学生复学的精准施策

学生作为特殊群体,有必要按照上述分类方式对复学问题进行补充分析。必须强调,复学是一个非常具有挑战性的问题。考虑到学生和学校有很多类型,其所对应的复学風险和复学收益又具有很大差异,故而需要按照分类精准施策。

第一,中小学生主要对应于经济主体复工分类施策的第四种情形。一般而言,中小学生基本都是本地生源,升学考试也基本都在本地举行,故而在明确没有新冠疫情问题的地方,复学风险是比较小的;与此同时,中小学的一般考试或升学考试都带有“相对绩效”的性质,因而在给定大家都不复学的前提下,每个学生的实际损失并不大。

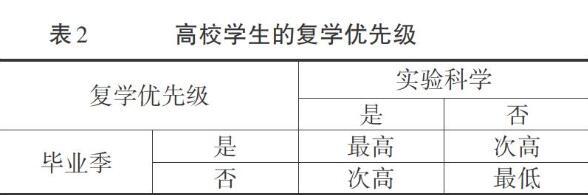

第二,高校学生,这里主要指国内的大学生和研究生。此类情形非常复杂,需要更加精细的分析。复学风险方面,由于此次新冠疫情暴发恰好发生在寒假期间,绝大多数高校学生都回家过年,故而高校复学将必然牵涉到跨区域人员流动的防疫风险。考虑到很多高校都有来自疫区的学生,高校的复学防疫问题十分棘手。由于高校学生的起居及教学活动具有高度的空间集聚性,一旦有学生感染,隔离和治疗的社会成本巨大。而在复学收益方面,以教师上网课和学生在家自学作为比较基准,则不难发现,不同学科、不同年级的学生在复学收益上具有很大差异。从学科分类角度看,人文、社科与理科专业(如数学、理论物理等)的学生复学收益并不特别明显,而那些学习过程必须在实验室才能完成的专业(如生物学、实验物理等),在家学习的效果就很差,或者说复学收益很高。类似地,若从年级来分,与低年级学生相比,毕业季学生的主要任务是实习和找工作,这也就意味着毕业季学生的复学收益较高。综合复学风险和复学收益两个方面,高校学生复学的优先级如表2所示。

第三,留学生。如果新冠疫情只是发生在中国的局部疫情,那么,留学生复学的防疫风险就很低,但现在的情况是,在华留学生的重要来源地日韩等国也出现了严重的新冠疫情,故而轻率地让留学生复学就会对各个高校带来严重的输入性风险。留学生的防疫难点在于无法控制其他国家的新冠疫情防治工作,并且,留学生是否复学牵涉到外交事宜。综合来看,在处理留学生复学问题时,应该淡化“留学生”身份,而是按照前述复学风险和复学收益的分类方法施以“一视同仁”的处理方案。

三、中小微企业的救助问题

面对新冠疫情冲击,如何精准有效地救助中小微企业是值得专门讨论的重大问题[3],救助中小微企业的主要原因有三个方面。

(一)中小微企业的破产危机

中小微企业不但受新冠疫情冲击的负面效应最为显著[4],而且与大企业相比,中小微企业的抗风险能力非常低,不予以及时有力的救助,中小微企业将会大范围破产。从产业分类上看,绝大多数的中小微企业属于服务业部门。考虑到诸如餐饮、旅游、娱乐等服务行业都是“人际交往密集型”,而新冠疫情最直接也最强烈的冲击就是阻断面对面的人际交往,无论这种阻断是因为公众害怕感染而主动避免的,还是因为政府为防控新冠疫情而制定的强制措施。以餐饮业为例,在新冠疫情管控措施最严厉的春节期间,全国几乎全部的餐馆都关门歇业,而在正常情况下,这段时间是餐馆的销售旺季。更加严重的是,即便现在允许餐馆开业,广大消费者也会因为恐慌情绪而尽量避免外出就餐,这意味着,与新冠疫情本身的持续时间相比,新冠疫情对餐饮业的影响要更加持久,或许至少要等到新冠疫情结束的几个月之后,餐饮业才有可能真正恢复到新冠疫情暴发之前的水平。

由于现代经济的高度互联性和迂回生产性(Roundabout Production),每个企业都与其他企业、最终消费者具有产业链的上下游关系。所以,不管是哪个环节受到负面的外生冲击,该冲击所产生的负面效应在原则上都不会由直接受到冲击的环节单独承担,会或多或少地牵动、转嫁到产业链的其他环节,而直接受冲击者在整个产业链中的可替代性越小或市场力量越大,其牵动、转嫁的能力就越强。考虑到绝大多数中小微企业近乎“完全竞争”,在产业链中的可替代性很高,很难将新冠疫情冲击对其造成的负面影响转嫁到产业链中的其他环节。尽管在新冠疫情期间,有个别企业能够逆势上升,如西贝等实力比较雄厚的连锁餐饮企业通过大力开发外卖业务取得了不错的成效,但对绝大多数中小微企业而言,不管是因为业务特性,还是因为企业本身能力的限制,期待其在短期内进行商业模式的有效调整都是非常困难的。简言之,若无外部的救助措施,中小微企业则无法独自承担新冠疫情带来的经济损失,将会出现大规模的破产现象。

绝大多数中小微企业属于服务业,经营业务受新冠疫情冲击的负面影响很大且很难转移,自新冠疫情发生开始算起,至少在两到三个月的时间内,中小微企业的收入会急剧下降,很多企业甚至“颗粒无收”。企业只要在运营,就会产生大量刚性成本支出,如房租、工资、社保及税款等,而且按照绝多大多数中小微企业的“微利”特征,这些成本支出接近于其在正常经营状态下的营业收入。此外,中小微企业的现金流和利润留存非常有限。从银行角度看,与大型企业相比,中小微企业的贷款风险大,因而很难得到银行贷款,即便能够获得融资,其资金成本都相对更高,这在世界各国都是一样的。除此之外,中国的金融体系还有一个对中小微企业更加不利的独特因素,即存在所谓的所有制差异:给定绝大多数中小微企业都是民营企业,与国有企业相比,即便不考虑规模因素,中小微企业也会更难从正规渠道获得融资支持。

综合而言,给定新冠疫情冲击导致中小微企业营业收入锐减,则成本支出刚性必然意味着中小微企业会遭受严重亏损。进一步地,如果新冠疫情的影响很难在短期消除,仅凭中小微企业非常有限的现金流、利润留存,以及非常有限的外部金融资源,不但是难以为继的,而且也会因为暗淡的盈利前景而被迫“止损”,选择破产。

(二)中小微企业对维护经济体系的运行效率极其重要

经济理论和经验证据都表明,创新和技术进步是经济长期增长最重要的推动力量,而重大技术创新既有可能是由大企业完成的,同时,小企业也是重要的创新来源。随着中国经济进入新常态,原有的以大规模要素动员为特征的粗放式增长模式已经难以持续,由此中国政府提出创新驱动的发展战略,期待实现从“中国制造”到“中国创造”的伟大转换。要实现这个战略目标,不能只依靠大企业或只依靠小企业,而是通过营造一个让大企业与小企业竞合有序、共生共赢的产业生态,让它们同时发挥各自的创新优势。

技术创新具有“自我替代”的性质,正如诺贝尔奖获得者Arrow[5]所指出的,大企业会因为具有更大的“在位收益”而更加不愿意进行创新。与此同时,正如熊彼特[6-7]所强调的,创新也是一种“创造性破坏”的过程,许多小企业就是通过技术创新而进入市场,并最终取代原有在位者而成为大企业;而面临严峻的进入威胁,大企业也必须创新,如此才能保住其巨大的在位者利益。在此意义上,来自创新型小企业的进入威胁是“鞭策”大企业持续创新的必要条件。

大企业与小企业之间不但有竞争关系,在很多情况下,尤其是在创新领域,两者也可能呈现共生共赢的关系。这主要牵涉到大企业对小企业及其技术的收购和集成问题。具体地,技术创新不但有很多可能性,同时有很大的不确定性。即便如苹果、腾讯、阿里这样的大企业,也无力自行尝试全部可能的创新方案。实际上,大企业也无须这样做,因为除了一些最核心的、需要大规模投资的创新项目以外,大企业可以将其他创新活动“外包”给小企业,然后根据自己的实际需求,挑选和收购那些最合适的小企业或技术。从大企业的角度来看,尽管需要支付一定的收购成本,但却可以最大可能地避免技术开发过程中面临的各种风险;而且,因为被收购对象往往已经通过市场的初步检验,集成產品的商业化风险也会比较小。如苹果手机的绝大多数技术都不是苹果公司自己开发的,而是在市场中收购和集成的。对创新型小企业而言,除了公开上市(IPO)和管理层收购(MBO)以外,被大企业收购一直是风险投资退出和创新者获益的重要方式。由于大企业的市场占有率高,推广能力强,同样一个技术,被大企业收购和集成之后所创造的社会价值也更大,因而被收购之后,创新者的收益有可能远远高于自己推广。在这种情况下,大企业与中小微企业就形成了一种良性的共生共赢关系。

(三)中小微企业对于解决就业具有至关重要的作用

根据第四次全国经济普查结果,2018年末,中国共有中小微企业1 807万家,占全部企业总数的99.8%;中小微企业吸纳就业人员23 300.4万人,占全部企业就业人员的79.4%。由于第四次全国经济普查目前尚未公布各省市中小微企业数量和其吸纳的就业人员数量,但结合各省市的全部企业数量与全部就业人员数量,可以大致估算各省市中小微企业数量与就业人员数量。第四次全国经济普查系列报告提供了东中西部地区的中小微企业数量,本文假设在东中西部各自内部,各省市中小微企业的数量占比分布与全部企业相一致。第四次全国经济普查系列报告只提供了中小微企业就业人员总数,本文假设各省市中小微企业就业人员占全国的比例和全部企业的占比一致。通过推算,各省市中小微企业的数量和就业人数如表3所示。

为应对本次新冠疫情,必须做好打“持久战”的打算,采取精准有力的政策措施,以可控的成本救助中小微企业和低收入阶层的就业,防止新冠疫情扩散成为经济危机。针对中小微企业的政策措施具体包括四个方面。

第一,由中央银行发布行政命令,禁止商业银行在新冠疫情期间及新冠疫情结束半年之内对中小微企业抽贷,并对已经到期的授信自动展期半年。面对新冠疫情带来的负面冲击,许多中小微企业的盈利前景会突然变得非常黯淡,因而如果没有来自中央银行强有力的行政干预,每个商业银行都会出于“控制风险”的考虑而竞相对这些中小微企业抽贷,导致并加速中小微企业的破产清算,进而让经济陷入一种“自我实现”的“经济疫情”之中。

第二,将新冠疫情定义为“不可抗力”,要求不动产出租方在新冠疫情结束之前对中小微企业征收的房租减半,以共克时艰。尽管业主和租户之间也会进行市场谈判,也的确已有一些大型企业对其租户进行了租金减免,但更多的中小微企业可能不会得到业主的租金减免,必须完全承担新冠疫情所造成的负面影响。以“不可抗力”的方式来处理这一问题,不但可以为业主和租户之间的谈判提供一个“参考点”,而且能够极大地降低谈判成本。

第三,为切实有效地降低中小微企业的负担,减免其在新冠疫情期间需要缴纳的社保支出,并在新冠疫情宣布结束之后的三个月减半。当前已經有一些地方推出了缓交社保、临时返回部分社保的救助措施。但是,这些措施本质上并不能解决中小微企业“无收入,有支出”的巨大困境。既然是缓交,将来还是需要补交的,其作用相当于是为中小微企业提供了一笔贷款,虽然可以补充流动性,但无法改善其盈利前景,同时也提高了中小微企业的资产负债率或杠杆率。换言之,若要此类措施起到积极作用,必须有一个基本前提,即中小微企业不会退出市场,但当前需要解决的问题恰恰是防止大量中小微企业在“无收入,有支出”的困局中选择破产清算。基于以上分析,笔者认为,社保政策应该加大力度,通过切实降低中小微企业的负担,提高其坚持和存活下去的信心和可能性。

第四,国家应设立专门的中小微企业纾困基金,以过去一年缴纳的社保金额作为基准,对在中小微企业就业且工资低于当地平均工资60%的员工,在新冠疫情结束之前,由纾困基金直接向这些员工通过社保账户发放“最低工资标准”数额的货币,同时按社保缴费的最低档标准进行“五金”补贴。这项措施在中央层面实行是比较合理的,因为除了少数发达省市,许多地方政府并没有这样的财力。此外,考虑到就业存在跨区流动的问题,地方政府采取这种措施的积极性不足。此项措施通过切实降低中小微企业的劳动力成本,可以起到稳定企业家信心,进而提高中小微企业存活概率和降低失业风险的作用。为低收入劳动者提供基本的生活保障,可以起到稳定民心、消除社会不稳定因素的作用。此外,因低收入阶层消费的恩格尔系数很高,此措施还能够起到刺激消费的作用。甘犁等[8]在四川进行了大量的随机可控实验(RCT),研究结果表明,对已经参与工作的低收入劳动者进行收入补贴,其所产生的经济拉动作用是非常可观的。极其重要的一点是,此项措施虽然是非常之举,但成本是可控的。根据笔者的上限估算,政府补贴中小微企业的就业数量大约是3 998.3万人,每月需要支出的补贴金额是1 255.9亿元,其中工资补贴为785.7亿元,社保费用补贴为470.2亿元(如表4所示)。如果新冠疫情持续三个月,政府应补贴3 767.7亿元;如果新冠疫情持续半年,政府应补贴7 535.4亿元。需要强调的是,考虑到经济学中的机会成本问题,上述金额实际上是高估了救助中小微企业的社会成本。对此有一个经典的阐释案例,即如果一个国家事前增加了教育方面的投资,事后就会节省在监狱方面的投资。同样的道理,一旦出现中小微企业大面积破产并造成大规模失业,国家就必须投入更多的维稳成本。这便意味着,在前面核算的社保费用等补贴金额中,扣除不采取救助措施而导致的维稳成本增加之后,才是救助中小微企业的真实成本。各省市应该补贴的总量分布情况如表4所示。

我国现行的社保缴纳基数要求,“职工工资收入低于当地上一年职工平均工资60%的,以当地上一年度职工平均工资的60%为缴费基数”。据此,为了估算补贴人数和所需资金,本文首先以年工资低于该省市上一年平均工资60%的企业员工作为低收入劳动者,然后以2019年中国企业的招聘大数据和2018年中国各省市的平均工资计算出各省市中小微企业内部的低收入劳动者占比,并利用各省市中小微企业就业数量乘以低收入劳动者占比,可以大致估算得到各省市中小微企业内部的低收入劳动者数量。进一步地,按照各省市最低工资的最高档标准,工资补贴等于各省市需要补贴的中小微企业劳动者数量乘以相应的最低工资;而社保补贴则等于各省市需要补贴的中小微企业劳动者数量乘以该省市上一年平均工资的60%,再乘以企业应该缴纳的社保费率。最后,政府应该补贴的金额等于工资补贴加上社保补贴。

民众对于直接发放收入补贴的建议尚存在很大争议,事实上,人类决策最大的难题就是不确定性,即“不知道不知道什么”的情况,而直接发放收入补贴这一方案的最大好处就是以一个可控的成本,避免了后果难以预测的各种社会成本。进一步地,还有这样一种政策建议,为了“保增长”,国家应该针对“铁公鸡”进行大规模的刺激方案。笔者认为,或许这种方案能够在短期内起到“保增长”的作用,但其“大水漫灌”的性质能否对中小微企业起到精准的救助效果是非常值得怀疑的。

四、“危”中有“机”,新冠疫情冲击的动态效应分析

按照勒沙特列原理,任何系统在受到外部冲击时一定会衍生出一种相反的对冲力量(Countervailing Power)来抵消这个外部冲击的效应。正是在这个意义上,危机不单是“危”,而是“危”中有“机”,故而看待新冠疫情,必须采取动态的、全面的观点而非静止的、孤立的观点。新冠疫情会对现有产业产生动态影响,并可能会催生新的商业模式。

(一)新冠疫情冲击对移动出行行业会产生先抑后扬的动态影响

从长期来看,现在的移动出行模式会受到人工智能和无人驾驶等新技术、新业态的严峻挑战。随着技术发展,无人驾驶变得更加安全便宜,市场逐利一定会向着不需要司机的方向发展。不过,正如工业革命初期机器替代人工导致了路德主义的强烈反对一样,无人驾驶也一定会在世界范围内遇到司机群体的抵制,而世界各国也会出于社会稳定及分配正义的考量,或多或少会对无人驾驶的技术创造和产业应用进行政府干预。

若将新冠疫情和移动出行联系起来,从理论上可以预测,公众对新冠疫情的恐惧会在边际上促进无人驾驶技术和产业的发展。毕竟,少一个人便会减少一个人的风险。但是,具体到实际上,无人驾驶的优势也并非是绝对的。因为司机会出于自身防疫的考虑而增加对移动出行车辆的消毒和通风,从而降低风险。正因如此,新冠疫情对移动出行的长期效应是极难分析的。

最重要也最具争议的是新冠疫情对移动出行的中期影响。一种流行的看法是,新冠疫情冲击会增加民众购买私家车的积极性,进而降低对公共交通工具的出行需求。直观上,私家车不与别人分享,自然也就极大地降低了被别人感染的风险。在新冠疫情期间及新冠疫情结束后的一段时间内,这种分析理论上是正确的。但是,这或许只是汽车市场的一个“小阳春”而已。

第一,从历史经验中总结出来的结论是,人类具有“健忘”的特性。十七年前的SARS疫情已经警告公众不要食用野生动物,但在执法机构缺乏强制措施的情况下,总是存在一些抱着“没关系”“无所谓”“尝新鲜”心态的人,而将曾经惨痛的教训抛在九霄云外。

第二,移动出行的感染风险并不构成公众购买私家车的强大理由。原因正如木桶能装多少水不是取决于其最长边,而是取决于最短边一样。公众要预防感染,最需要避免的风险显然不是来自出租车或移动出行。相比于挤地铁、万家宴,以及人山人海的演唱会,乘坐出租车的风险更低。因此,即便公众在短期内会因为害怕传染而购买和使用私家车,但在中期内,冷静过后,公众一定会回归理性,预防感染并不是购买私家车的决定性理由。

第三,必须将购买私家车和使用私家车区别开来。因为使用私家车所牵涉到的问题除了驾照、日常使用和维护费等问题,还牵涉到停车的问题。给定新冠疫情结束之后,绝大多数地方,尤其是大城市并不会在私家车停车方面有显著性的改进,因而买得起车却停不起车的困境依然是使用私家车的强约束。

(二)新冠疫情冲击会促进餐饮业的线上线下融合

新冠疫情的短期效应确定是负面的,而对长期效应的判断则很复杂,故而这里主要关注新冠疫情对餐饮业的中期影响。所谓的中期概念,指的是新冠疫情本身已经结束,但对社会认知和偏好的影响却依然在持续的时间段。新冠疫情冲击的中期影响对应的是所谓的“需求的变动”,即会通过“害怕感染病毒”这种非价格因素而让民众减少外出就餐的数量。与之对应,有个非常有趣的问题值得分析,即餐饮业的线上线下融合问题[9]。

需要明确,减少外出就餐与在家做饭是两回事情。尽管由于新冠疫情冲击所产生的认知记忆,民众不太愿意到餐馆里面“堂食”,但民众对于自己做饭的麻烦却依然是不偏好的,综合上述两方面因素,将会得到一个自然的推论:正如西贝等在新冠疫情期间所展示的那样,相对于“堂食”业务,“外卖”业务在餐饮行业中所占份额会增加,或者,会有更多的餐馆采取线上线下融合的业务模式。按此逻辑,又会得到如下三个方面的推论:“外卖”将来会成为吸纳低技能劳动者的一个重要增长点、美团和饿了么等从事餐饮业线上线下交易业务的互联网公司会从中获益、“社会学习”(Social Learning)在餐饮消费中的作用会降低。

从信息的角度进行分类,餐饮具有典型的“经验品”(Experience Good)性质,即消费者在消费之前并不清楚产品的质量,但在消费之后就会有所了解。正是由于这种信息不对称,公众在选择餐馆时往往会参照别人的选择,即会“跟风”和“扎堆”,因为公众相信,总有一些“食客”是具有对称信息的“回头客”,故而越是人满为患的餐馆,就越有可能拥有更多的回头客,而其菜品也越有可能是高质量的。很显然,一旦公众对于新冠疫情风险心有余悸,“人满为患”对高质量餐馆带来的竞争优势将会被削弱。作为对“社会学习”信号显示功能变弱的反应,高质量餐馆将更有积极性通过各种措施,鼓励“堂食”客户对菜品进行线上点评,进而将高质量信息从线下的“堂食”业务溢出到线上的“外卖”业务。

(三)新冠疫情冲击会将网络会议和线上学习等新兴业态推上一个高速发展的新轨道

历史虽然不会简单地重复,但新冠疫情催生互联网新业态的方式却是似曾相识的。如果说2003年的SARS疫情让阿里巴巴和京东等挣扎在死亡线上的电商公司凤凰涅槃,那么,2020年的新冠疫情同样会将线上学习和网络会议等新业态推上一个高速发展的新轨道。

为理解这一点,首先需要介绍互联网产品或业务所具有的一个关键特性,即“网络外部性”(Network Externality),其含义是,一种产品或服务给消费者所带来的效用,与已经在使用這种产品或服务的人数正相关。例如,拥有一部手机所享受的效用可以分为两部分:一是独立效用,如闹钟服务、单机游戏等;二是网络效用,如用户可以借助手机与朋友打电话或微信聊天,而加入同一个网络的朋友越多,消费者从中得到网络效用越大(这里暂时不考虑“骚扰”信息等需要更加深入讨论的微妙问题)。

网络外部性对于互联网公司的发展和竞争而言具有极其重要的意义。给定其他因素不变,某种互联网产品和服务的使用人数越多,相对于其他替代产品的竞争优势就越大;而竞争优势越大,又必然意味着会吸引更多的新客户加入其中。如此循环往复,将会形成自我强化的正反馈效应,最终往往会造成“赢者通吃”(Winner-Takes-All)的市场格局。

正因如此,对于任何互联网的新业态而言,如何尽快地吸纳更多的客户加入其产品或服务网络将是至关重要的,但在现实中要真正做到这一点非常困难。大量的经济学研究表明,受制于各种“转换成本”(Switching Cost),新技术的接受和扩散随时间通常呈现出典型的S型过程:一开始客户基础增长非常缓慢,而一旦客户基础(Installed Base)超过一个临界值(Critical Mass)时,“正反馈机制”才会被真正触发,进而使得客户数量爆炸式增长。所以,对于每个互联网公司来说,如何尽快地达到临界客户水平就显得至关重要,而这必须克服转换成本,不但包括新技术的货币成本,更重要的是公众接受新技术或新业态所需要花费的学习成本和认知成本。

对于网络会议、线上学习等新业态而言,新冠疫情通过一种极端的方式在很短时间内让其拥有了超级巨大的客户基础。任何团队要举行网络会议,都有一个基本前提,即所有与会成员都必须安装网络会议APP。在正常情况下,要实现这一点实际上是非常困难的,很多人会因为“学不会”“看不懂”而不愿意尝试网络会议这种新生事物。但是,在新冠疫情这种极端条件下,给定公众有开会的需求却又不能相互见面,举行网络会议就成了“不得已而为之”的“次优选择”。这时候,不管某个人的内心有多抵触,也会因为“同群效应”(Peer Effect)的压力而下载、安装、学习并使用大家共同采用的某种网络会议APP,如腾讯会议、阿里钉钉、ZOOM。

正如许多消费者从一开始不信任、不喜欢电子商务,但在SARS疫情之后开始依赖电子商务一样,可以预期,许多本来很排斥、不喜欢、不习惯网络会议APP的使用者,也会因为“干中学”效应而慢慢地发现,许多会议实际上都是可以在线上进行的,而且线上开会的效果还有可能比线下更好。例如,与线下会议相比,线上会议具有高度的灵活性,不需要任何物理空间,与会者不管身处何地,只要有网络就可以与其他人随时沟通,不仅节省了交通、住宿等参会成本,而且会议过程还可以同步录制和记录下来。

(四)以“慕课”(MOOC)为代表的在线教育将迅速发展

慕课即大规模线上公开课(Massive Online Open Course),正因为“大规模”“线上”和“公开”这三种特性,慕课必将对公众未来的学习方式乃至整个教育体系造成巨大冲击并引发教育改革[10]。尽管公众经常批评中国股市没有价格发现功能,但仔细分析就会发现,中国股市实际上非常准确地反映了中国资本市场的本质,而且也给出了富有前瞻性的信号指引。面对来势汹汹的新冠疫情,中国股市经过第一天大跌之后,除了与病毒防治相关的医药股如期上涨之外,一些与在线教育相关的股票表现非常抢眼。这一表现是对市场的一个直接反应,学校为了让学生们在新冠疫情结束之前放假不放学,将课堂教学改为网络教学,形式上可以选择直播,也可以在诸如超星、智慧树等在线课程平台中选择已经公开发布的各种精品课程。

在传统模式下,教师提供的是一种“俱乐部公共品”(Club Good)。因為物理空间及声音传播的限制,每堂课所能容纳的受众是非常有限的。传统模式下,教师上课所提供的是一种“阅后即焚”的“易耗品”。学生每年都不一样,即便课程内容保持不变,课程和学生的组合却是不断更新的。然而,慕课会从本质上改变这种情况。慕课将教师上课从“易耗品”变成数字化的“耐用品”,即一旦课程内容变成音频或视频,就能够脱离于授课教师的肉体而长久地独立存在了。为了避免上课变成“老生常谈”,教师们将会陷入到“为生存而创新”的状态,即通过不断的知识更新,来充实自己的课程。此外,正因为变成了数字化产品,慕课可以借助于互联网以极低的成本进行传播,而且其范围还会迅速扩大,“俱乐部公共品”则变成了“全局公共品”(Global Public Goods),这就意味着公众可以学习全国任何一所大学乃至于世界范围内任意一所大学的教师所提供的线上课程。正如影响网络会议一样,新冠疫情的冲击会通过改变公众的学习习惯,从“教”和“学”两个方面对人力资本产生意想不到的积极作用。

五、新冠疫情冲击与社会治理模式的改进与创新

新冠疫情冲击会对社会治理模式产生重大甚至颠覆性的影响,为了理解这个问题,先从美国资本市场的收益率之谜讲起。研究表明,从长期来看,投资与美国股市的复合收益率远远高于“无风险”的财政部短期债券利率。很显然,要解释这个收益率之谜,不能单看趋势因素,还要注意诸如“黑色星期五”之类的极端市场波动(Volatility)。在2019年末至2020年5月底之前,因新冠疫情在美国大规模爆发的预期[11],以及沙特因俄罗斯石油限产谈判破裂而大打石油价格战,国际资本市场发生巨震,原油期货价格直线下跌30%左右,美国股市两次熔断,整个世界经济都似乎处于金融危机的边缘。即便美国股市的长期趋势依然向上,但短期内,很多人会在这样剧烈的波动中倾家荡产。因此,为了享受复利增长带来的巨大收益,一个稳健的价值投资组合就必须留有足够的安全边界以抗击各种虽然概率很小、一旦降临就会造成巨大损失的“黑天鹅”。

实际上,此类“黑天鹅”式的巨灾不仅表现为资本市场崩溃,还可能表现为核战威胁、气候变化,以及与本文主题密切相关的超级细菌和病毒的全球流行。与资本市场价值投资相类似,在国家治理模式的选择上,也不能单单考虑常规时期的高增长,还要考虑如何避免那些可能会突如其来的巨灾风险。换句话说,公众应该追求的是一种更加稳健的社会治理模式,虽然其常规增长可能相对慢些,但其面临巨灾冲击的不确定性也会更小。

六、结 语

在全国的不懈努力下,中国一定会战胜新冠疫情,但根据历史经验,新冠疫情之后的生活和工作秩序或许将是非常不同的。新冠疫情的冲击本身是短暂的,但其所产生的效应却有可能是长期的,会让中国社会发生量子跃迁式的商业模式嬗变,也会让中国的人力资本积累踏上一个新台阶。

新冠疫情冲击是一次大考,是一面镜子,从中可以看出问题,也可以总结经验。新冠疫情冲击之后,不管是个人、企业还是政府,都应该居安思危,在把握趋势收益和避免波动风险之间形成合理的权衡。国家应该在更大程度上允许试错和创新,唯有如此,才能让整个经济与社会富有弹性。中国有句俗话叫“多难兴邦”,这显然不是说希望发生灾难,而是希望能够在应对灾难的过程中,吸取教训,总结经验,因势利导,反败为功。为此,必须时刻铭记《阿房宫赋》的箴言:秦人不暇自哀而后人哀之,后人哀之而不鉴之,亦使后人而复哀后人也。

参考文献:

[1] 张国清. 公共危机管理和政府责任——以SARS疫情治理为例[J]. 管理世界, 2003,(12):43-51.

[2] 刘志彪.新冠肺炎疫情下经济全球化的新趋势与全球产业链集群重构[R].江苏社会科学(优先出版),2020.

[3] 周新辉,李昱喆,李富有.新冠疫情对中小服务型企业影响评估及对策研究——基于回归算法优化模型的分析预测[J].经济评论,2020,(3):101-117.

[4] 朱武祥,张平,李鹏飞,等.疫情冲击下中小微企业困境与政策效率提升——基于两次全国问卷调查的分析[J].管理世界,2020,(4):13-25.

[5] Arrow, K. J.Economic Welfare and the Allocation of Resources for Invention[A]. Rowley, C.K. Readings in Industrial Economics[C].London:Palgrave, 1972.

[6] 约瑟夫·熊彼特.经济发展理论:对利润、资本、信贷、利息和经济周期的探究[M].叶华,译.北京:中国社会科学出版社,2009.

[7] 约瑟夫·熊彼特.资本主义、社会主义与民主[M].吴良健,译.北京:商务印书馆,1999.

[8] 甘犁, 尹志超, 贾男,等. 中国家庭资产状况及住房需求分析[J]. 金融研究, 2013, (4):1-14.

[9] 李韵,丁林峰.新冠疫情蔓延突显数字经济独特优势[J].上海经济研究,2020,(4):59-65.

[10] 张岩. “互联网+教育”理念及模式探析[J]. 中国高教研究, 2016, (2):74-77.

[11] 章玉贵,徐永妍.美联储应对新冠疫情冲击的救市方案:特征与理论分析[J].上海经济研究,2020,(6):97-106.

The Effects of Covid-19 Pandemics on Business Model and Social Governance

KOU Zong-lai

(China Center for Economic Studies, Fudan University, Shanghai 200433,China)

Abstract:This paper provides an overall analysis of the impact of the COVID-19 from the perspective of division of labor and specialization. On the one hand, the negative impact of the COVID-19 on the economy is much stronger than the SARS epidemic in 2003, which must not be taken lightly, and must be fully prepared to fight a long war; on the other hand, we should not over-exaggerate the potential risks that covid-19 will result in rapid industrial chain transfer out of China, for China boasts of many advantages that are very difficult to replace at least in short run. First of all, according to benefit and risk of work resumption, we analyze four policy portfolios and use academic resumption in higher educations as an explanatory example. Secondly, this paper discusses the importance and necessity of bailing out SMEs, as well as the concrete fine-tuned measures that should be taken). In particular, it emphasizes that besides social insurance relief, tax rebate, etc., the government should set up special fund that subsidizes workers who were or are still employed in SMEs and contributed to social insurance before covid-19. We also quantitatively estimate the upper limit of the necessary expenditure. Thirdly, this paper analyzes from Le Chateliers principle that the economic system will hedge against the impact of COVID-19 crises through business model transmutation. For instance, this crisis will be driven by the rapid expansion of ‘customer base, which in turn, through the positive feedback mechanism of ‘network externalities, which will lead to the development of online conferencing, mobile office and e-commerce. Finally, this paper explores the issue of national governance models to cope with catastrophe-like risks in the future.

Key words:COVID-19;international industry chain transfer;SMM enterprises;business model;national governance;resumption of work;reinstatement of higher education

(責任编辑:邓菁)