创新扩散理论视域下近代博物馆思想的传播与实践(1840—1925)

摘 要 博物馆是舶来品,它在近代中国社会的传播与实践是一项具体而实际的活动。通过不同人群、团体以及政府机构等媒介,经过认知、说服、决定、实施、确认五个阶段,将西方博物馆的功能、价值和意义等向中国民众扩散。以创新扩散理论的视角考察1840—1925年博物馆思想在中国传播与实践的全过程,试图把握近代博物馆在中国传播的内涵,丰富博物馆史的研究。

关键词 创新扩散理论 近代博物馆 思想传播与实践

0 引言

美国学者埃弗雷特·M·罗杰斯提出的创新扩散理论是传播效果研究的经典理论之一,他把“创新”定义为:“一种被个人或其他决策单位视为新颖的观念或实践。”[1]11而所谓的创新扩散,则是指一种新事物,如新发明、新风尚等,在社会系统中推广或扩散的过程[1]10-11。这一理论深入分析了媒介在劝服人们接受新事物中的作用,认为传播是引起社会变革的基本要素和重要力量。

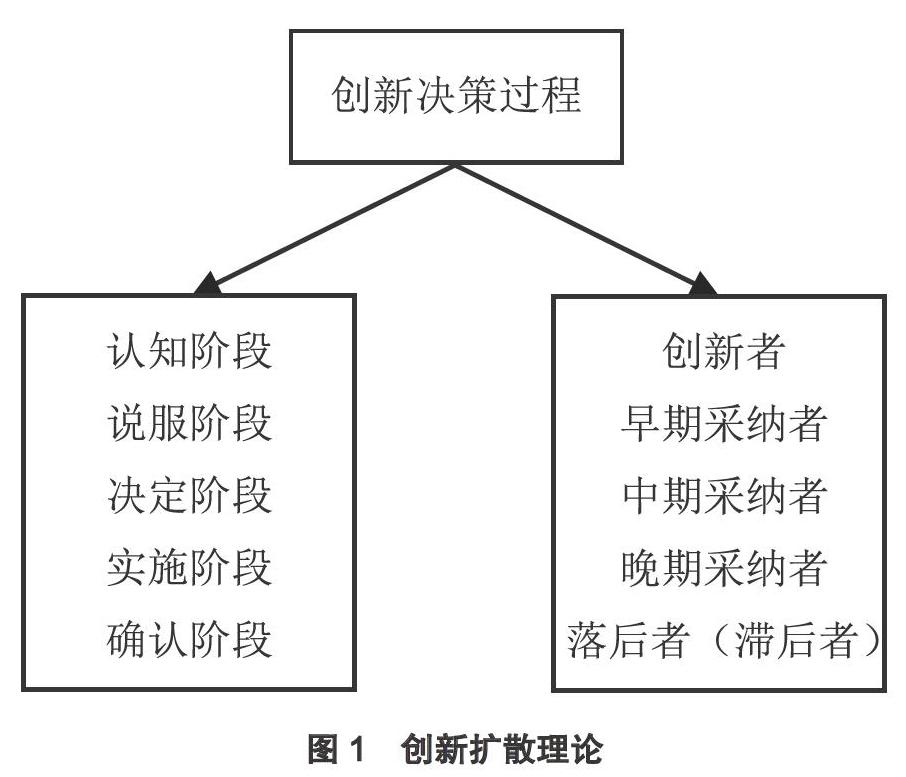

如图1所示,罗杰斯认为“创新决策过程”需要经历五个阶段:(1)对某项创新有初次认识;(2)对这一创新形成一种态度;(3)决定采纳还是拒绝;(4)实施这个新想法;(5)确定这一决策[1]145。这五个阶段所涉及的“个人(或其他决策单位)”便是创新扩散理论中的五种创新采用者或传播媒介,即创新者、早期采纳者、中期采纳者、晚期采纳者、落后者(滞后者)[1]32。近代博物馆思想的传播与实践亦是通过不同的媒介人群——知识分子、游历官绅、实业家和政府机构等,经历了认知、说服、决定、实施、确认这五个阶段,最终使得博物馆传播知识、增广学识、开启民智的职能为中国人所认可,让博物馆这一外来事物在中国生根、发芽、开花,并结出丰硕的果实。

鸦片战争后,伴随西方列强的入侵,近代西方的商品、科技、文化等不断涌入中国,迫使越来越多的中国人开始学习西方的先进技术、政治体制、思想文化,为博物馆在中国的创设提供了思想准备和实践基础。

1 近代博物馆思想的早期传播

近代博物馆思想的传入是跟随来华西方人在中国的宗教传播而展开的。近代中国最早的博物馆便是由传教士所建。如表1所示,在本文所讨论的时间段:1840—1925年,近代外国传教士所建的博物馆有18家之多。这些博物馆的出现为中国人开阔了眼界,增长了见识,同时也促进了近代博物馆思想在中国的传播。

来华西方人创建的博物馆在中国产生了深远的影响,这些博物馆是国人初次体验博物馆功能的地方,是国人对博物馆获得感性认识的地方。自1868—1905年,活跃在博物馆移植舞台上的大多是境外来华人士,其主要构成为传播宗教的人士、从事文化活动的知识分子等。该群体率先在中国境内创建博物馆,向国人展示先进的博物馆模式。其活动特点是借助博物馆的实体传播简单的观念,向当时中国精英阶层宣扬博物馆公共教育的独特作用,为日后国人传播群体的形成奠定了基础[2]42。

作为“创新扩散理论”的第一阶段——“认知阶段”,是指个人(或其他决策单位)了解到某项创新的存在,并对它的功能有所认识[1]146。这些个人(或其他决策单位)被称为“创新者”,他们在创新扩散过程中具有举足轻重的作用,往往由系统外界获取并引入创新思想,从而启动创新思想在本系统的扩散[1]247。对于来华的西方人来说,博物馆并不是新事物,但对于近代的中国人则不同。博物馆的传入让近代中国人看到了它在除旧布新、丰富知识方面中的重要作用,故而有大批早期接触博物馆的人群——学者、游历官绅等,极力提倡在中国创办博物馆。

近代中国人中最早涉及博物馆思想的是林则徐等人,而最早接触并传播博物馆思想的则是早期游历的驻外大臣、翻译官等,主要人物如徐继畬、林碱、郭连成、斌椿、张德彝、李圭、黄遵宪、王韬等。他们便是“创新扩散理论”中所说的“创新者”。这些人是社会系统中最先接触新事物的人,对于新事物有着天然的敏感,可以迅速识别新事物,并有选择地将其向本系统内的人群传播。这些人在游历西方国家之时,接触到大量的博物馆,看到了博物馆在西方社会所起的作用,了解到博物馆的重要性。这一时期尚处于“认知阶段”,虽是初步认知,但这种向国内介绍西方的博物馆,并提出仿效建馆的诉求依然受到当时民众的关注。

据陈建明考证,“博物馆”一词最早见于1841年林则徐主持编印的《四洲志》:关于英国的记述中便有“英吉利又曰英伦,又曰兰顿……兰顿建大书馆一所、博物馆一所”;关于美国的记述中则有“設立天文馆、地理馆、博物馆、义学馆”。[3]

1848年,徐继畬在其著作《瀛寰志略》中记录了西班牙、普鲁士等国的“古玩库”[4]217“军器局”[4]143“军工厂”[4]217等机构。

1849年,林鍼的《西海纪游草》出版,自序写道:“博古院明灯幻影,彩焕云霄”,并描绘“有一院集天下珍奇,任人游玩,楼上悬灯,运用机括,变幻可观。”[5]

1859年,郭连成随天主教传教士徐伯达等人赴意大利述职并游历,归国后完成《西游笔略》一书,他将自己在意大利所见的博物馆命名为“博览院”[6]68“方物院”[6]72“博古院”[6]92等。

1866年,斌椿及京师同文馆学生张德彝等一行八人赴欧洲游历,这是清政府首次派遣官方代表出洋。此次出访主要是考察欧洲各国的政治经济、民俗风情等。在近4个月的时间里,到达了法国、英国、比利时、荷兰、丹麦、瑞典、芬兰、俄国、普鲁士、意大利等国,了解到欧洲各国的社会状况,并参观了诸多博物馆。斌椿的旅行日记《乘槎笔记》中记载了约15个博物馆,被称作“画院”[7]23“生灵苑”[7]24等。张德彝的旅行日记《航海述奇》中记载了约20个博物馆,被称作“炫奇会”[8]47“万种园”[8]47“集字院”[8]51“集书库”[8]60“画楼”[8]60“集宝楼”[8]77等。

1876年,李圭受清政府派遣参加美国的费城世界博览会,之后又游历了华盛顿、纽约、伦敦、巴黎等地,历时9个月,行程8万里。归国后李圭将自己出访的所见所闻写成《环游地球新录》一书,李鸿章对此大加赞赏,并为其作序、出资印刷。书中提到的“赛奇公会”[9]2“公家院”[9]59“博物院”[9]61等便是博物馆,他认为“博物馆古物居多,盖知古乃能通今,援古乃能证今。”[9]93

1877年,黄遵宪在《日本杂事诗》中写道:“博物千间广厦开,纵观如到宝山回。摩挲铜狄惊奇事,亲见倭奴汉印来”,诗后附有注释:“博物馆,凡可以陈列之物,无不罗而致之者。广见闻,增智慧,甚于是乎赖”。[10]

随着海外游历官绅的增多,各式各样的博物馆逐渐被近代中国人所熟知,这些博物馆被赋予了各种名称,如“公所”“行馆”“集奇院”“積新宫”“古器库”等。事实上,人际传播就需要以这些相同、相通或相似的经验范围为背景,离开这一背景便无法进行[11]126。以中国人比较熟悉的字词翻译、引介西方博物馆,使得博物馆的传播更加顺畅。1890年,王韬在《漫游随录》中首次将“museum”翻译为“博物院”[12],此后便一直使用并延续至今。

2 近代博物馆思想的初步传播

在西方博物馆思想的传播过程中,有这样一批人不容忽视,那就是留学生。洋务运动期间,清政府派员赴欧美留学,留学归来后,他们不仅带回了西方社会的科学知识,同时也自觉或不自觉地分享了他们在西方的生活经历,其中便包括他们参观过的博物馆。19世纪末至20世纪初,留学生甚至成为博物馆思想的传播主体。此时,西方博物馆已脱离了早期的发展形态,经过调整后作为一种社会现象正式形成,其知识公开、开放的原则和经营主体的性质得以确定,博物馆成为西方公共文化体系的重要组成部分,发挥着日益重要的公众教育作用[2]50。这些人群在留学期间参观博物馆之余,甚至学习相关课程,这样的留学经历为他们接受博物馆学的专业教育、接触博物馆的实际工作提供了极大的便利,也为将来在国内传播博物馆思想,增强了说服力。

曾在德国莱比锡大学留学的蔡元培对莱比锡民族博物馆印象深刻,关注到博物馆在辅助教学方面所起的显著作用。1916年,蔡元培在《华法教育会之意趣》一文中赞扬法国博物馆资源之丰富:“法国美术之发达,即在巴黎一市,观其博物院之宏富,剧院与音乐会之昌盛,美术家之繁多,已足证明之而有余。”[13]“中国考古学之父”李济在1918—1923年间公费留学美国,攻读人类学专业,并获得人类学博士学位。在此期间,他接触到美国各种门类的博物馆,并意识到博物馆具有保存古物、启蒙思想、科学研究等多重功能。事实上,蔡元培与李济后来都成为创设国立历史博物馆、故宫博物院的主要参与者。

早期留学生中的一些人在博物馆研究方面颇有建树,成为博物学领域的专家,多有专著面世,如费畊雨、费鸿年的《博物馆学概论》[14]、曾昭燏、李济的《博物馆》[15]等。

有着亲身体验的实际经历者们,对于西方博物馆思想的传播自然更有说服力,他们便属于“说服阶段”中的“早期采纳者”之一。所谓“说服阶段”是指个人(或其他决策单位)对创新形成赞同或者反对的态度[1]146。而“早期采纳者”比社会系统内的普通个体更具有创新性,在多数系统中最能把握舆论导向,他们是系统内许多成员效仿的对象[1]247。这些对博物馆在中国的传播持赞同态度的人群,无疑是传播博物馆思想的典型性代表。

随着近代中国人对于西方公共文化设施——博物馆的认识更加广泛而深入,出现了维新派以及张謇等另一批“早期采纳者”。受到维新派的宣传鼓吹以及张謇建馆的个人实践,博物馆的创建开始纳入清政府的政策制定和方案规划。

维新派领袖康有为在《实理公法全书》中说:“其花园、酒楼、博物院等项,当令其属之于公,勿据为一己之私,于是任其制度之新奇,以开民智而悦民心,惟以不伤生为限,制斯可矣。”[16]这一言论表明了康有为对博物馆的肯定。1895年,他在上海强学会章程中主张设置博物院:“凡古今中外,兵农工商各种新器,如新式铁舰、轮车、水雷大器及各种电学、化学、光学、重学、天学、地学、物学、医学诸机器,各种矿质及动植种类,皆为备购,博览兼收,以为益智集思之助。”[17]并在《大同书》中将“音乐院、美术馆、动植园、博物馆”[18]设计成其崭新世界的重要组成部分,提出了从国家到地方都要建立博物馆的设想。之后,维新派的另一领袖梁启超于1896年在《时务报》上发表文章《论学会》,指出欲振兴中国,须兴学会,所要办的16件大事之一便是“大陈各种仪器,开博物院,以助试验。”[19]

1898年,在光绪皇帝批准的变法奏折里,就有奖励民办博物馆的事项:“如有独捐巨款,兴办藏书楼、博物馆,其款至二十万两以外者,请特恩赏给世职。十万两以外者,请赏给世职或郎中实职。五万两以外者,请赏给主事实职,并给匾额,如学堂之例。捐集款项,奏办学堂、藏书楼、博物院等事,仅及万金以上者,亦请加恩,奖以小京官虚衔。”[20]

戊戌变法最终以失败而告终,关于博物馆的筹划也付诸东流,但博物馆思想的传播开始突破以往个人的范畴,扩大到团体乃至政府的层面,使其更加深入人心,为后来国人自建博物馆做了舆论铺垫。

1898年,总理衙门在奏拟京师大学堂章程中写道:“泰西各种实学,多藉实验始能发明,故仪器为学堂必需之事。各国都会,率皆有博物院,搜集各种有用器物,陈设其中,以备学者观摩,事半功倍。今亦宜仿其意,设一仪器院,集各种天、算、声、光、化、电、农、矿、机器制造、动植物各种学问应用之仪器,咸储院中,以为实力考求之助。”[21]但由于变法失败,仪器院的计划就此搁置。1902年,京师大学堂章程中再次提议筹建博物馆的事宜:“京师大学堂建设地面,现遵旨于空旷处所择地建造,所应备者,曰礼堂,曰学生聚集所,曰藏书楼,曰博物院,曰讲堂。”[22]遗憾的是,这一设想也未能成功。直至1907年,京师大学堂仅有动物、植物、矿物标本室三处共13间,以及植物园一处[2]81。

1905年,前后持续一千多年的科举制度正式被废除,取而代之的新式学堂纷纷涌现,学校教育的实施离不开社会教育的辅助,担负社会教育重任的博物馆自然受到人们的重视。同年,清末状元、著名实业家张謇创办了南通博物苑,它是最早由中国人兴建的公共博物馆。其“园馆一体”,融合了中国古代苑囿与西方博物馆的理念,旨在“设为庠序学校以教,多识鸟兽草木之名”[23],“庶使莘莘学子,得有所观摩研究以辅益于学校”[24]。

南通博物苑在中国博物馆史上可谓浓墨重彩的一笔,它开启了中国博物馆事业的新纪元。当时正值帝国主义列强瓜分和掠夺中国领土、资源,实行文化侵略之际,张謇以一己之力创办博物馆,期望改良社会。随着南通博物苑影响的扩大,全国各地对于创建博物馆的热情由此高涨,博物馆思想在近代中国的传播与实践顺利完成“创新传播理论”中的“说服阶段”,进入“決定阶段”。

3 近代博物馆思想的深入传播

1911年,辛亥革命推翻了腐朽的清王朝,民主共和观念家喻户晓,给中国社会的政治、经济和文化带来了巨大的影响,这也为博物馆在中国的创建制造了空前的社会氛围。这一时期博物馆的建设工作开始突破个人以及小团体的范围,直接影响到政府相关机构的决策。近代博物馆思想的传播进入“决定阶段”——个人(或其他决策单位)忙于对创新作出采纳或者拒绝的选择行为[1]146。对应这一阶段的“中期采纳者”,是社会系统内比普通成员略早采纳创新的群体,在扩散过程中具有独特的地位,多为某个团体或系统的决策层。他们在作出采纳创新的决策之前,需要考虑一段时间,因此相对“创新者”和“早期采纳者”来说较晚出现[1]247-248。

1912年,南京临时政府成立,开始对封建教育体系进行彻底改造,首先是废学部为教育部。教育部成立后即设社会教育司,其下设三科:第一科负责宗教礼俗(后移交内务部管理);第二科负责文化、科学、美术;第三科负责通俗教育[25]。其中,第二科的科长为鲁迅,具体工作为:关于博物馆、图书馆事项;关于美术馆及美术展览会事项;关于艺术、音乐、演剧等事项;关于调查及搜集古物事项;关于动植物园等学术事项[26]18。同年,蔡元培被任命为教育总长。他发表《对新教育之意见》一文,批判了清末的封建教育,倡导以军国民教育、实利教育、道德教育、世界观教育和美育教育为内容的教育导向与方针。特别是美育教育的提出,既丰富了新教育的内涵,也为美术馆、博物馆、图书馆等社会教育,奠定了理论基础[27]。自此博物馆建设被正式纳入国民教育体系中,蔡元培、鲁迅等人成为这一时期博物馆思想与实践的积极传播者和践行者。

4 近代博物馆思想的初步实践

随着博物馆的社会教育职能逐渐为人们所理解,关于建设“国家博物馆”的呼声日益高涨。如果说中华民国的成立将博物馆纳入政府体系,那么国立历史博物馆的建成与开放无疑是中国博物馆事业进入新阶段的标志。这是博物馆创建的“实施阶段”,即个人(或其他决策单位)将创新付诸使用[1]146。其中,起主要作用的为“晚期采纳者”,他们是社会系统内比普通成员稍晚采纳创新的群体。只有创新方案的不确定性被慢慢减少和去除后,晚期采纳者才会有一种安全感,进而作出采纳的决策[1]248。

1912年6月,教育部“拟就国子监旧署筹设历史博物馆以立博物馆之基础”[28]。鲁迅受委派勘选馆址,“午后视察国子监及学宫,见古铜器十事及石鼓,文多剥落,其一曾剜以为臼”[29],为此他十分痛心,奔走相告极力动员保护这些珍贵的文物资料。

1912年7月,国立历史博物馆筹备处在北京国子监“彝伦堂”成立,聘京师大学堂教授胡玉缙为主任。同年9月又成立了美术调查处,以此为计划建设的美术馆、博物馆“美术部”及古物调查出版等进行一些研究和准备工作[26]28。这期间鲁迅亦参与相关筹备工作,负责为该馆充实藏品,甚至多次自费购买文物。在筹备过程中,国立历史博物馆逐渐明确了自身的定位与功能:“历史博物一项,能令愚者智开,嚣者气静,既为文明各国所重,尤为社会教育所资。”[30]

因馆舍未定、隶属不明,加之时局动荡与经费短缺,直接影响了国立历史博物馆的建成开放。不过教育部社会教育司为履行社会教育的职责,虽未开馆但仍多次举办展览。如1914年的“儿童艺术展览会”,展品主要来自全国各地小学生的字画作业,以及编织、刺绣、玩具等手工艺品,种类繁多,数量不少[26]35。再如,1915年的“专门以上学校成绩展览会”,是对专科以上高校办学成绩的一次巡礼。

1918年,国立历史博物馆的馆舍正式定于清故宫前部的端门、午门。该馆自建成之后,因陆续发掘古物而促成数个临时性专题展览,吸引各界来宾参观,扩大了社会影响力。既不须入场券,又不限何种人,诚完全公开之展览会也[31]。

国立历史博物馆是中国由政府筹建并管理的第一个国家博物馆,它的成立证明博物馆启迪民智、教育大众、保护文化遗产的作用获得了政府和社会的认同,标志着国家在文化层面上已然接受西方的先进理念并付诸实践,并为博物馆在20世纪二三十年代在中国的兴起和发展起到了引领航向的作用[32]。

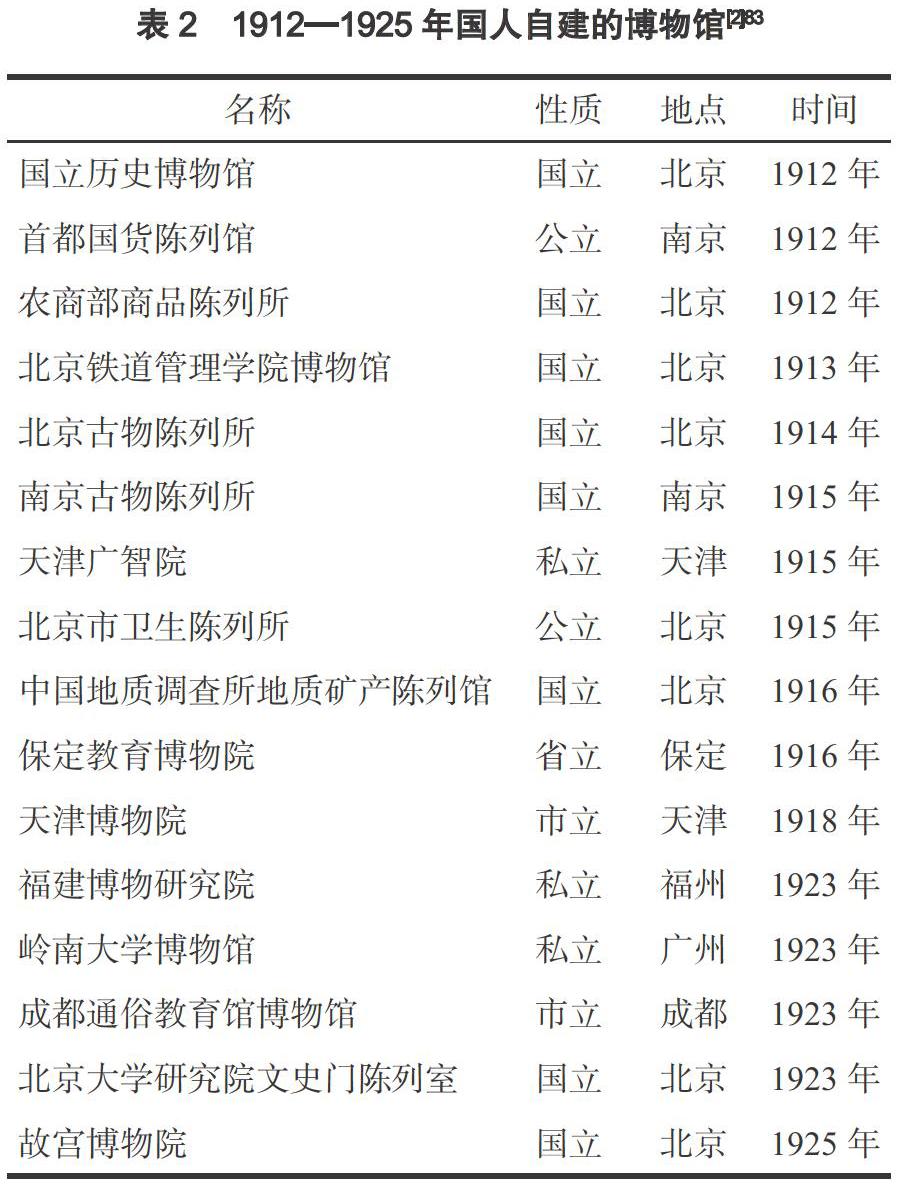

国立历史博物馆的创建是政府行为在博物馆建设方面的体现,它充分说明了这一时期博物馆思想的传播不再局限于游历官绅、知识分子以及实业家,而是纳入政府体系并积极实践,是国家意志的体现。它掀起了博物馆在中国创办的热潮,自此近代中国博物馆事业进入新的篇章。如表2所示,1912—1925年,国人自建的博物馆达16家。

[名称 性质 地点 时间 国立历史博物馆 国立 北京 1912年 首都国货陈列馆 公立 南京 1912年 农商部商品陈列所 国立 北京 1912年 北京铁道管理学院博物馆 国立 北京 1913年 北京古物陈列所 国立 北京 1914年 南京古物陈列所 国立 南京 1915年 天津广智院 私立 天津 1915年 北京市卫生陈列所 公立 北京 1915年 中国地质调查所地质矿产陈列馆 国立 北京 1916年 保定教育博物院 省立 保定 1916年 天津博物院 市立 天津 1918年 福建博物研究院 私立 福州 1923年 岭南大学博物馆 私立 广州 1923年 成都通俗教育馆博物馆 市立 成都 1923年 北京大学研究院文史门陈列室 国立 北京 1923年 故宫博物院 国立 北京 1925年 ][表2 1912—1925年国人自建的博物馆[2]83]

5 近代博物馆思想的深入实践

此时的博物馆在中国已经实现了从无到有、从少到多的蜕变,博物馆思想为人们所熟知,并应用到实践中。博物馆自身所具有的公共性越发凸显,以公众为服务对象的公共观念在博物馆思想的传播与实践中获得共识,其最具代表性的体现莫过于故宫博物院的成立。

进入“确认阶段”后,即个人(或其他決策单位)为已完成的创新决策寻求进一步的证实,或是改变先前作出的采纳或者拒绝的决定[1]146。相应地便出现了“滞后者”,或称作“落后者”,他们是社会系统内最后采纳创新的群体[1]248。这些“滞后者”或“落后者”受到20世纪早期新文化运动的影响,经历了现代西方思潮的洗礼,试图对传统文化进行革新,并对中国社会的发展提出不同建议。而博物馆在科学研究、文献整理等方面的独特优势,以及背后的公共意识和实证主义正切合了“民主与科学”的口号,为新文化运动的倡导者所看重。故新文化运动的兴起为故宫博物院的成立做好了思想和舆论准备。

1905年,张謇就提议成立“帝室博览馆”以“宣上德而扬国光”[24]。闻此,晚晴大臣金梁也建议朝廷创建博物馆,公开展示所藏古物。但这些想法都未真正实施。辛亥革命后经南北议和,清王室以丰厚的优待条件退位。按约定清帝退位后尊号不变,暂住宫禁,这就使得紫禁城无法像卢浮宫*那样迅速成为博物馆。

1912年中华民国成立后,公私关系在新时代背景下被重新定义,有关清室皇宫及物品处置成为人们关注的焦点。鉴于当时博物馆思想在中国的传播与实践,将紫禁城建成博物馆以保存、展示古物的设想为人们所采纳。1913年,张謇主张清室古物不应“私于皇室”,紫禁城也应随“国体变更,势须开放”,可将北海和皇宫的建筑作为馆址,以奉天和热河的清室古物为馆藏来建国家博物馆和图书馆[33]。

当时的清室为维持奢华的生活,数次拍卖抵押宫中的金银、珍宝及古玩等。1922年,清室就公开出售宫中古瓷、玉器、古铜约500余件,以补助生活。1923年,建福宫失火,大量珍贵文物付之一炬,招致民众极大不满[34]。直至1924年,清室彻底搬离皇宫后,新修订的《清室优待条件》才明确规定:“宫内所藏历史文化物品,均系国宝,只能封存宫内,收归国有,不能归爱新觉罗一人一姓所有。”[35]

1924年11月5日溥仪被驱逐出宫,7日摄政内阁发布命令:“修正清室优待条件业经公布施行,着国务院组织善后委员会,会同清室近支人员协同清理公产私产,昭示大公。所有接收各公产,暂责成该委员会妥慎保管。俟全部结束,即将宫禁一律开放,备充国立图书馆、博物馆等项之用,藉彰文化,而垂永远。”[36]于是,“皇宫博物馆化”被推上议事日程。之后不久,财政整理委员会提出拟定筹备博物馆章程。17日,时任摄政内阁教育总长的易培基代表政府再次向社会表明改清室皇宫为博物馆的态度[37]。19日,在京八所高等院校(北京大学、北京高等师范学校、北京女子高等师范学校、北京法政专科学校、北京医学专科学校、北京农业专科学校、北京工业专科学校、北京美术专科学校)召开联席会议,议决要求政府公开保存清室古物[38]。

10月10日又称“双十节”,正是辛亥革命推翻满清王朝武昌首义的日子,又是中华民国的国庆节。1925年10月10日,故宫博物院正式开放,任由民众参观的行为可谓史无前例,这在当时引起了巨大的社会反响。开馆当日,故宫即出现万人空巷的盛大场面,“第一日开放售票约十万,由鹿钟麟派兵弹压。”[39]“十日、十一日两日系全部开放,故游人较往日为多,开放之第一日,计有游人二万余。开放第二日,游人较第一日多,计有三万余。清宫地址本属辽阔,然因游人过多,处处均现非常拥挤之象。”[40]

对此,马衡曾赞扬道:“吾国博物馆事业,方在萌芽时代。民国以前,无所谓博物馆。自民国二年政府将奉天、热河两行宫古物移运北京,陈列于武英、文华二殿,设古物陈列所,始具博物馆之雏形。此外大规模之博物馆,尚无闻焉。有之,自故宫博物院始。”[41]足见故宫博物院的创办在中国博物馆史上的重要性。

李瑞年特别撰文说:“至民国十三年清室善后委员会成立,开始点查故宫物品后,又有故宫博物院之设置。我国历代藏于皇室之无价贵重古物——为我国文化最精美之一部分代表——遂得公开展览,以供世人观赏与研究,此诚为民国史中最重要事故之一章也。”[42]

6 余论

从1840年鸦片战争爆发,近代中国人开始接触博物馆,到第一座由国人创办的博物馆——南通博物苑建成,再到国立历史博物馆筹备、成立以及故宫博物院开放。博物馆这一外来事物,经过不同的人群、团体以及政府机构等媒介,从认知、说服、决定、实施到确认阶段,在中国完成了传播与实践的任务,开始融入中国的文化中。

传播贯穿于创新扩散的全过程。创新扩散的先决条件既在个人,更在社会。面对一个新事物,首先得问个人是否愿意接受,其次得问所处的社会环境是否允许接受[11]133。博物馆思想在近代中国的传播与实践正好贴合了这一说法,先被某一群体所接受,后扩散到团体,最终进入社会系统的核心——政府。

近代博物馆事业的兴起除了个人、团体以及政府行为外,还得益于洋务运动、维新运动、新文化运动等社会变革的推动。同时博物馆在近代中国的传播与实践也推动了实业的发展、科学的普及、民主观念及公共意识的培养。辛亥革命后,在皇宫和皇室收藏基础上建立起来的故宫博物院无疑撼动了封建堡垒,成为巩固革命成果的重要力量,这便是博物馆在参与社会变革时所起的作用。

社会上的传播至少有两种模式:一种是为了维持社会机体一般水平的运转所需的模式,另一种是为了应付社会有机体遭遇挑战和严重问题时所需的模式[43]。显然博物馆在近代中国的传播与实践属于第二种,其作为一种特殊的社会活动,一方面近代社会的不断改革保证了它的发展与走向,另一方面博物馆的出现对近代社会具有促进或维持的作用。在近代社会的变革运动中,博物馆成为革命与进步的重要体现。

参考文献

[1]埃弗雷特·M·罗杰斯.创新的扩散[M].辛欣,译.北京:中央编译出版社,2002.

[2]徐玲.博物馆与近代中国公共文化(1840—1949)[M].北京:科学出版社,2015.

[3]陈建明.汉语“博物馆”一词的产生与流传[M]//中国博物馆学会.回顾与展望:中国博物馆发展百年——2005年中国博物馆学会学术研讨会文集.北京:紫禁城出版社,2005:211-218.

[4]徐继畬.瀛寰志略[M].上海:上海书店出版社,2001.

[5]林鍼.西海纪游草[M].长沙:岳麓出版社,1985:36.

[6]郭连城.西游笔略[M].上海:上海书店出版社,2003.

[7]斌椿.乘槎笔记(外一种)[M].谷及世,校点.长沙:湖南人民出版社,1981.

[8]张德彝.航海述奇[M].钟叔河,校点.长沙:湖南人民出版社,1981.

[9]李圭.环游地球新录[M].谷及世,校点.长沙:湖南人民出版社,1980.

[10]黄遵宪.日本杂事诗广注[M].钟叔河,辑校.长沙:岳麓出版社,1985:639.

[11]李彬.传播学引论(第三版)[M].北京:高等教育出版社,2013.

[12]王韬.漫游随录图记[M].王稼句,点校.济南:山东画报出版社,2004.

[13]蔡元培.华法教育会之意趣[M]//高平叔.蔡元培全集(第二卷).北京:中华书局,1984:414-416.

[14]费畊雨,费鸿年.博物馆学概论[M].北京:中华书局,1936:23.

[15]曾昭燏,李济.博物馆[M].南京:正中书局,1943:5.

[16]康有为.上海强学会章程[M]//中国史学会.戊戌变法(四).上海:上海人民出版社,1957:391.

[17]康有为.康有为全集(第一集)[M].姜义华,吴根梁,编校.上海:上海古籍出版社,1987:299.

[18]梁启超.变法通义[M].北京:华夏出版社,2002:76.

[19]康有为.大同书[M].邝柏林,选注.沈阳:辽宁人民出版社,1994:315.

[20]王宏钧.中国博物馆学基础[M].上海:上海古籍出版社,2001:74.

[21]光绪二十四年五月十四日大学堂章程(1898年7月2日)[M]//王学珍,张万仓.北京高等教育文献资料选编(1861—1948).北京:首都师范大学出版社,2004:77-81.

[22]中国史学会.洋务运动(一)[M].上海:上海人民出版社,1961:41.

[23]题博物苑(二副)[M]//李明勋,尤世玮.张謇全集(7诗词、联语).上海:上海辞书出版社,2012:441.

[24]上南皮相国请京师建设帝室博物馆议[M]//李明勋,尤世玮.张謇全集(1 公文).上海:上海辞书出版社,2012:114-117.

[25]王雷.社会教育概论[M].北京:光明日报出版社,2007:141.

[26]孙瑛.鲁迅在教育部[M].天津:天津人民出版社,1979.

[27]梁吉生.近代中国第一座国立博物馆——国立历史博物馆[J].中国文化遗产,2005(4):19-21.

[28]鲁迅.鲁迅日记(上卷)[M].北京:人民文学出版社,1976:5.

[29]教育部设立历史博物馆的有关文件(1914年6月—1927年10月)[M]//中国第二历史档案馆.中华民国史档案资料汇编(第三辑文化).南京:江苏古籍出版社,1991:274-284.

[30]中央纪事:历史博物馆之筹备进行[N].教育周报,1914- 08-15.

[31]李万方.国立历史博物馆筹建初期的展览研究[J].文物天地,2015(11):62-66.

[32]钟国文.细说国家博物馆馆址变迁[J].文史天地,2015(2):62-66.

[33]国家博物馆图书馆规画条议[M]//李明勋,尤世玮.张謇全集(4论说、演说).上海:上海辞书出版社,2012:278-280.

[34]叶秀云.逊清皇室抵押、拍卖宫中财宝述略[J].故宫博物院院刊,1983(1):44-48.

[35]刘北汜.故宫沧桑[M].北京:紫禁城出版社,1989:19.

[36]大总统发布清室宫禁充作博物馆令(1924年11月7日)[M]//中国第二历史档案馆.中华民国史档案资料汇编(第三辑 文化).南京:江苏古籍出版社,1991:292-293.

[37]教长易培基关于保存古物之谈话[N].大公报,1924-11-18.

[38]京八校联席会议与清室古物[N].顺天时报,1924-11-21。

[39]故宫博物院开放[N].申报,1925-10-12.

[40]故宫博物院开放[N].大公报,1925-10-12.

[41]马衡.故宫博物院开放[N].晨报,1925-10-12.

[42]李瑞年.歐美博物馆及美术馆陈列法之演进[J].中国博物馆协会会报,1935(2).

[43]威尔伯·施拉姆,威廉·波特.传播学概论(第二版)[M].何道宽,译.北京:中国人民大学出版社,2010:93.

(2020-02-17收稿,2020-03-02修回)

作者简介:赵国香(1987—),女,研究方向为近代中国社会史、博物馆史,E-mail: gxzhao0103@163.com。

The dissemination and practice of modern museum thoughts from the perspective of innovation diffusion theory(1840-1925)// ZHAO Guoxiang

Author's Address School of History and Culture in Minzu University of China, National Library of China, E-mail: gxzhao0103@163.com

Abstract The museum is an imported product. Its dissemination and practice in modern Chinese society is a concrete and practical activity. It is a process of spreading the functions, values and meanings of western museums to the Chinese people through different people, groups, government institutions and other medias in modern times through the stages of knowledge, persuasion, decision, implementation and confirmation. From the perspective of innovation diffusion theory, this paper investigates the whole process of the dissemination and practice of modern museum thoughts from 1840 to 1925, in order to grasp the connotation of the communication of modern museums in China and enrich the study of museum history.

Keywords innovation diffusion theory, modern museum thoughts, dissemination and practice