消费升级影响连锁零售业的经济效应分析

杨学分

(安徽国防科技职业学院 经贸管理学院,安徽 六安 237001)

连锁零售业的发展是目前国际零售业发展的主流模式,也是新零售时代传统零售业转型升级的新兴业态。随着我国市场化水平的提升,国内连锁零售业的发展速度也在不断加快,家乐福、沃尔玛等大型国外零售连锁企业已经在我国大部分一二线城市落地生根,国美、苏宁等国内零售连锁企业也在国家优惠政策的扶持下茁壮成长,已经成为具有较强竞争力的优质零售企业。但是,受到我国区域发展差距、城乡二元体制与居民消费习惯等因素的影响,连锁零售业在快速发展的过程中也逐渐暴露出了利润下滑、资源整合性差等现实问题,尤其在生鲜蔬果的销售方面,连锁零售业相对于传统的“农贸市场”“集市”等交易场所缺乏价格与质量优势,并且在固有消费观念与消费模式的影响下,欠发达地区与农村地区的居民收入水平相对较低,消费层级也处于较低水平,这也导致连锁零售业的发展表现出较大的空间异质性。

从现有研究来看,学术界也对消费升级、居民收入与连锁零售业的关系进行了较为丰富的研究,已经有众多研究证实消费升级水平的提升对连锁零售业的发展具有显著促进作用,消费升级往往表现为居民消费过程的个性化、品牌化与享受性,反映在居民消费结构层面即基础性消费支出比重的下降与发展性、享受性消费支出比重的上升,消费升级过程反馈到生产部门即产业结构的调整,尤其是随着居民对优质性、个性化服务需求的增加,消费升级水平也会逐渐提升,从而促进产业结构的进一步优化,而连锁零售业作为零售业发展的高级形态也应运而生,并且随着消费升级水平的提升得到进一步发展。但是,连锁零售业对经济环境与消费基础存在着较大的依赖性,居民消费模式的固化是阻碍连锁零售业发展的重要原因,消费需求不足与消费层级偏低共同制约连锁零售业在欠发达地区的普及过程[1,2]。尤其在我国步入中等收入国家之后,尽管连锁零售业表现出较快的发展速度,但是很多企业在规模扩张的过程中缺乏对当地居民消费习惯与经济社会环境的考察,在经营与销售模式方面缺乏足够的创新力度,行业发展呈现出明显的粗放化特征,从而导致同一企业在不同区域的经济表现存在较大差距,规模扩张与规模利润倒置的现象也屡见不鲜。从这一角度来看,消费升级尽管对连锁零售业的发展具有促进作用,但是从部分地区的现有需求结构来看,两者关系并非呈现出线性增长的趋势,反而在诸多社会因素的影响下呈现出一定的曲线变化关系。而在众多社会因素中,居民收入水平的变化与两者表现出更为密切的关系,在刘哲希、陈彦斌的研究中指出,总体收入偏低与收入差距过大是导致居民消费疲软的主要原因,尤其是广大中低收入群体在收入预算的约束下,缺乏高层次消费的经济动力,并且在高房价的压迫下表现出更为消极的需求欲望[3]。魏勇等人则指出,在消费价格波动与社保支出费用上升的压力下,居民收入对消费升级仍然表现出显著的促进作用,并且也是拉动消费需求持续增长的重要动力[4]。此外,郭馨梅、孙文茜认为,尽管零售业在企业规模与组织管理方面存在着一定的发展缺陷,但是居民收入水平的提升为连锁零售等新零售业态的发展提供了重要驱力,促进着销售模式的革新与行业经济的增长[5]。但是,以往研究有关收入在消费升级与连锁零售业发展关系中的影响作用并没有进行深入探索,也缺乏相应的实证依据。本文拟在以往研究基础上构建门槛效应模型,实证分析收入门槛约束下消费升级对连锁零售业影响的非线性变化,并在此基础上分析城乡消费升级对连锁零售业影响的区域差异,为连锁零售业的持续发展提供经验证据。

一、研究设计

1.实证模型选择

本文采用门槛效应模型对消费升级、居民收入与连锁零售业发展的关系进行实证分析,首先构建包含城乡消费升级与居民收入水平的一般面板数据模型,模型构建形式如下:

(1)

(2)

如式(2)所示,r为城镇居民收入的门槛临界值,在不同门槛临界值下,居民收入对连锁零售业的影响作用可能存在不同影响。此外,在我国二元体制的影响下,城乡居民的消费与收入水平表现出较大差距,其所产生的经济效应也并不相同。因此,本文构建了基于城乡差异视角的门槛效应模型,即分别考察城镇消费升级与农村消费升级对连锁零售业影响的门槛特征。农村居民消费升级对连锁零售业影响的门槛效应模型与式(2)类似,不再赘述。

2.数据来源说明

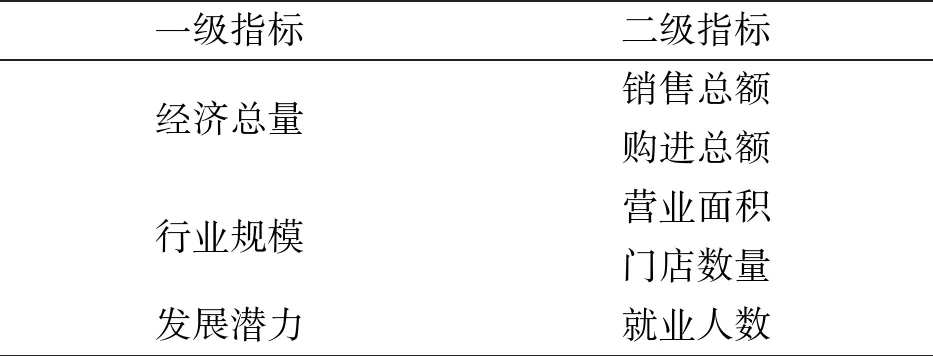

(1)被解释变量:连锁零售业发展水平。连锁零售业发展水平不仅表现在行业的经济利润,还包括企业数量、从业人员等诸多方面,胡文静在研究中采用了就业人口、营业面积等作为其测度指标[6],潘诞特则以门店数量作为行业发展的判断依据[7],这些指标均能从某一方面对连锁零售业的发展水平进行单维测度,但是难以反映出行业发展全貌的变化情况,指标的设计缺乏综合概括能力。因此,本文采用因子分析方法对连锁零售业发展水平进行综合评价,从而得到具有综合评价能力的连锁零售业发展因子,指标体系设计见表1:

表1 连锁零售业因子分析的主要指标构成

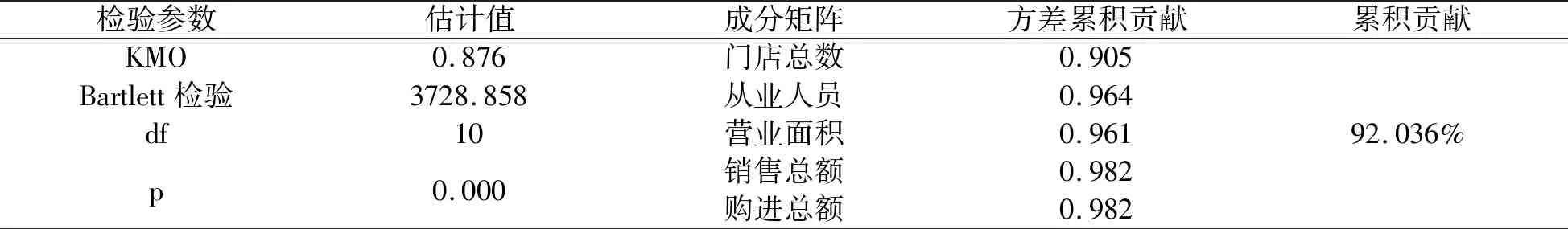

根据上述指标设定,本文采用了最大方差法对各指标先后进行了主成分因子提取,表2为因子分析的适宜性检验与公因子提取结果,采用了KMO与Bartlett球形检验进行适应性分析,具体结果如下:

表2 连锁零售业的因子分析估计结果

从表2中可以看到,文中选取的5项指标共提取了1个公因子,累积贡献达到了92.036%,并且KMO检验与Bartlett检验也具有较好的解释力度,说明公因子能够充分反映5项指标的信息量,作为连锁零售业的代理指标具有较高可靠性。

(2)核心解释变量:消费升级水平。根据居民的消费结构可以将其划分为基础性、发展性与享受性消费三大类,基础性消费主要是指满足居民的基本生存需求的消费,在周焕月等人的研究中将其归类为衣食住三方面[8];发展性消费是在居民满足基本的生存条件外的拓展性消费,主要包括用于个体技能、知识水平提升以及基本生存之外的生活保障性支出,通常包含教育、医疗、交通等方面的消费支出;享受型消费则是个体用于愉悦自我的消费性支出,最常见的消费类型包括文化、旅游消费支出。从消费结构的分类来看,基础性消费支出属于居民的刚性需求,也是保障居民温饱的必要条件,从这一角度来看,这部分消费支出比重的上升意味着居民面临较为严重的温饱问题;反之,衣食住消费支出比重的下降也是居民消费水平提升的重要标志,也反映着居民的消费升级过程。故本文采用非衣食住类消费支出占总消费支出的比重衡量消费升级水平,计算公式为:

消费升级=(1-衣食住消费支出)/总消费支出*100%

(3)

式(3)中,衣食住消费支出采用居民用于食品烟酒、衣着、居住三类支出总额衡量,总消费支出采用消费支出总额衡量。

(3)门槛变量:居民收入水平。我国城乡居民的收入统计指标存在着一定差异,城镇居民主要以可支配收入衡量,农村居民以纯收入衡量,但是在2013年后,由于统计口径的变化,农村居民也采用了可支配收入作为收入水平主要判别依据,故本文对于城镇居民的收入水平采用可支配收入衡量,农村居民的收入水平在2005—2012年采用纯收入衡量,2013—2017年以可支配收入衡量。

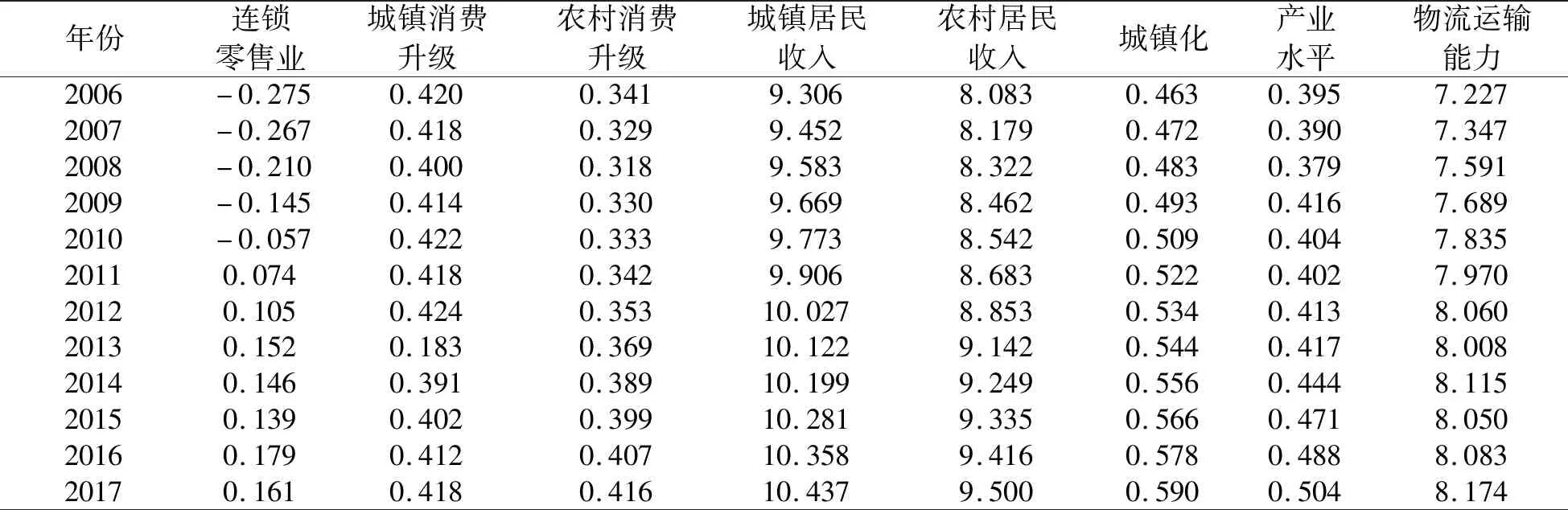

(4)控制变量:消费升级、居民收入与连锁零售业的发展受到诸多社会因素的影响,为了能够客观反映三者关系的变化情况,本文采用了城镇化、产业水平与物流运输能力作为控制变量进行分析,分别以城镇人口比重、第三产业比重与物流周转能力衡量。此外,在分析城镇消费升级对连锁零售业影响时,将农村消费升级与居民收入作为控制变量,在分析农村消费升级对连锁零售业影响时,再以城镇消费升级与居民收入为控制变量。上述所有变量均采用2006—2017年我国31省区的面板数据,连锁零售业发展水平、城乡居民收入、物流运输能力需要进行对数处理,以便减少变量的内生性问题,其他变量采用原始数据。表3为主要变量的均值统计结果:

表3 主要变量的均值统计结果

从表3中可以大致看到,2006—2017年我国连锁零售业发展水平总体上表现出快速的上升趋势,不过在2011年后增速逐渐放缓,并且由持续上升转变为波动上升过程。城镇消费升级水平在2006—2012年总体上保持着平稳状态,2013年出现了异常下降,之后尽管在不断提升,但是增长速度相对较缓;而农村消费升级总体上表现出持续上升的趋势,不过相对于城镇地区,农村消费升级水平总体上处于较低状态。从这一结果来看,消费升级与连锁零售业并不存在协同发展的关系,两者的非线性关系仍然有待进一步探索。

二、实证检验

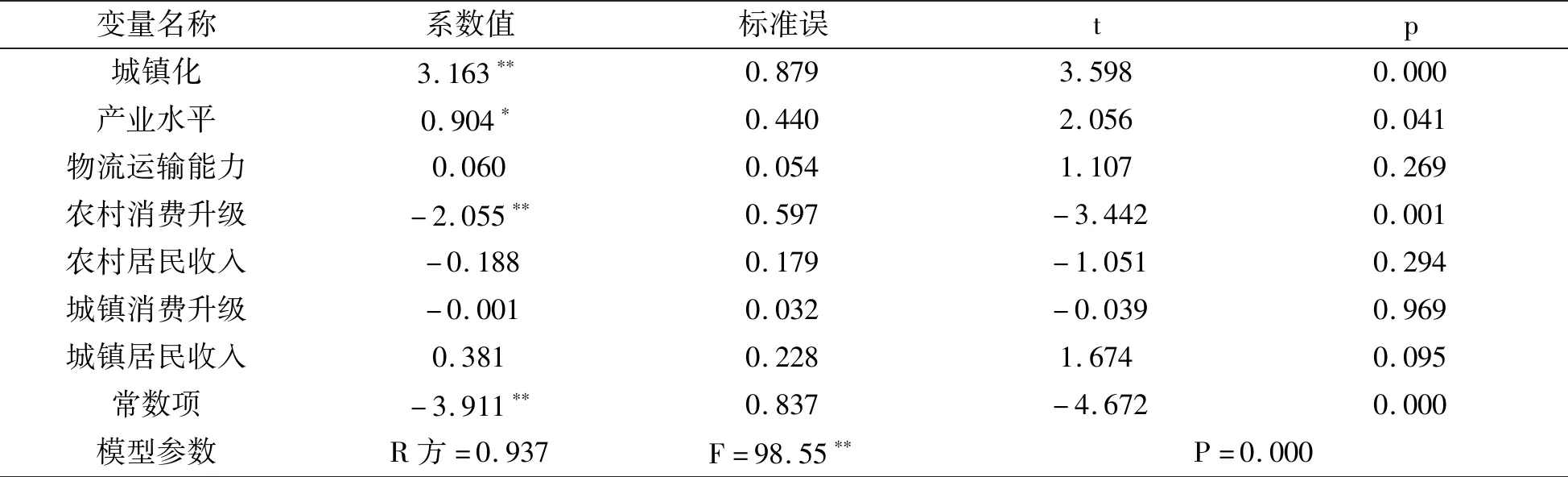

首先对消费升级、居民收入对连锁零售业发展的影响作用进行一般线性面板回归分析,表4为基于固定效应的线性面板回归估计结果:

表4 线性回归估计结果

注:*、**分别代表在5%与1%水平上显著,下同。

由表4可知,城乡消费升级对连锁零售业的影响作用存在显著差异,农村消费升级水平的提升对连锁零售业表现出显著抑制作用,而城镇消费升级表现出不显著的抑制作用,影响系数在各解释变量中最小;此外,城乡居民收入水平的提升对连锁零售业的影响也不存在显著的线性关系,两者表现出相反的影响作用。从线性回归结果来看,消费升级对连锁零售业的影响作用并不乐观,城乡消费升级均表现出抑制作用,而城乡收入影响作用的相反性意味着其对连锁零售业的影响并不稳定,从这一角度来看,不同收入水平所产生的经济效应并不相同,那么对于不同消费群体,收入水平的高低是否对消费升级的经济效应造成了差异化的影响作用?为了验证这一现象是否存在,后文给出了基于收入门槛的回归估计结果,在表3与表4中,模型1与模型2分别代表以城镇居民收入、农村居民收入为门槛变量,城镇消费升级与农村消费升级为核心解释变量的门槛估计结果,具体情况如表5所示:

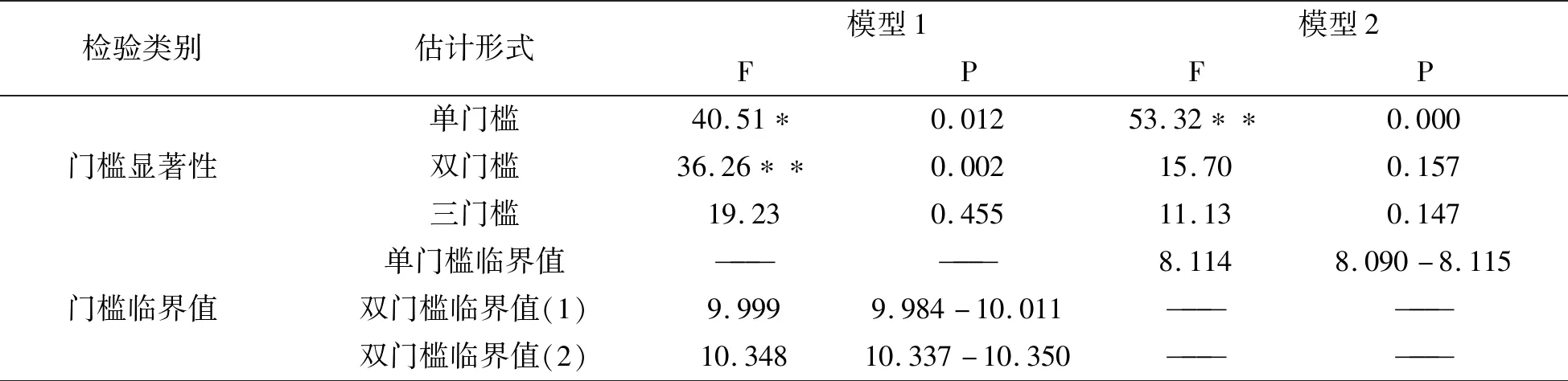

表5 门槛效应模型显著性及临界值估计结果

从表5中可以看到,两模型的显著性检验存在一定差异,在模型1中显著存在双门槛效应,而模型2仅在单门槛检验时达到了显著性(5%水平),即意味着在城镇居民收入门槛的约束下,城镇消费升级对连锁零售业的影响实际上发生了三阶段的曲线变化;而农村居民收入作为门槛时,农村消费升级的影响作用表现出了两阶段变化。为了进一步分析消费升级对连锁零售业影响的曲线变化形式,表6给出了两模型的门槛回归估计结果:

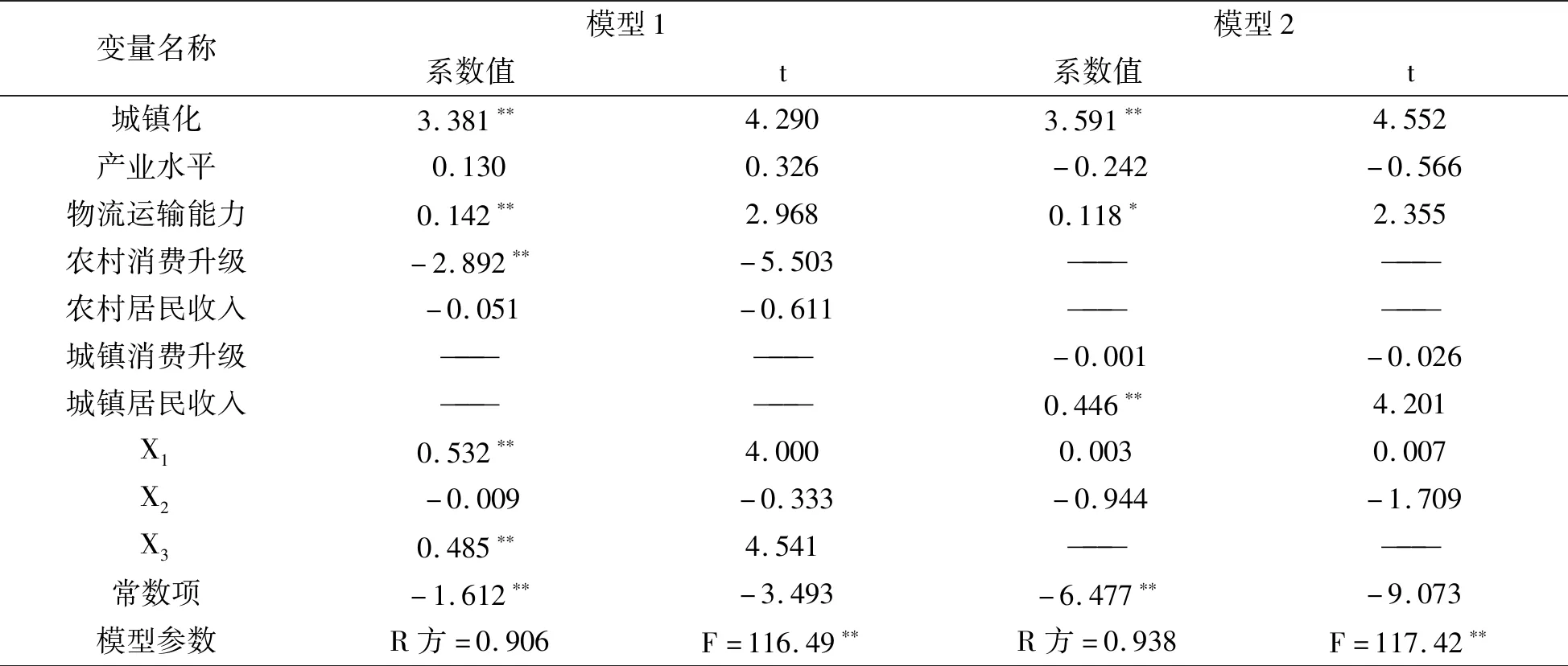

表6 门槛效应模型回归估计结果

注:模型1中X1-X3分别表示城镇居民收入在低、中、高水平时消费升级的待估参数;模型2中X1、X2分别为农村居民收入在低、高水平时消费升级的待估参数。

从表6中可以看到,两模型中核心解释变量的影响作用表现出较大的差异性,模型1中,城镇居民收入处于较低水平时,城镇消费升级对连锁零售业的发展表现出显著的促进作用,当城镇居民收入处于中等水平时,城镇消费升级的影响作用转化为不显著的抑制作用,当城镇居民收入处于高水平时,城镇消费升级再次转变为显著促进作用;模型2中,当农村居民收入处于低水平时,农村消费升级表现为不显著的促进作用,当农村居民收入处于高水平时,农村消费升级转变为不显著的抑制作用。由此可见,城镇消费升级对连锁零售业的积极作用更为明显,而农村消费升级的影响作用并不乐观。原因在于:受到地缘因素与文化环境的影响下,城镇居民主要从事第二、三产业,日常消费对超市等场所的依赖性相对较强,消费水平普遍较高,但是在高房价的影响下,低收入群体往往无力购买房产资源,用于日常消费的资金得到相对增长,而中等收入群体通常表现出更为积极购房意愿,这也变相增强其储蓄意愿,导致这一群体的消费升级水平提升缓慢,甚至在部分发达城市,中等收入群体的储蓄消费比更高,收入水平的提升反而会在一定程度上抑制全社会消费需求的增长,不利于连锁零售业的发展[9];而对于高收入群体,消费升级的趋势最为明显,收入的增加会进一步促进全社会消费升级水平的提升。此外,我国农村居民具有自给自足的经济特点,食品性消费支出水平相对较低,但是在土地资源的束缚下,农村居民收入也处于较低水平,极大限制了农村消费总量的增长,消费升级水平相对较低,难以对连锁零售业发展形成有效推力。

三、研究结论与政策启示

本文基于城乡差异视角,采用门槛效应模型实证检验了收入水平在消费升级对连锁零售业影响的门槛特征,主要得出以下结论:在收入水平的影响下,我国城乡消费升级对连锁零售业的发展存在显著门槛特征,在城镇与农村居民收入的作用下,城镇与农村消费升级对连锁零售业的影响作用分别呈现出“N”型与倒“V”型变化趋势,城镇消费升级对连锁零售业的促进作用较为明显,而农村消费升级的影响作用并不明显。

上述结论的政策启示如下:一是要进一步提升城镇居民的收入水平,不断完善社会保障服务体系,为城镇居民的消费扩大提供良好的社会环境,在扩大中等收入群体的同时,注重加强房价管控,促进城镇居民消费的多元化与个性化;二是要加快推进农村地区的城镇化过程,在改善农村基础设施的同时,注重乡镇企业、现代农业的发展,鼓励农民的再就业过程与新型农民的培养,逐渐转变农村居民的消费观念,挖掘农村剩余消费潜力。