股骨近端防旋髓内钉治疗≥90岁股骨转子间骨折患者的疗效

鲁 成,陈德旗,刘光旺

近年来,股骨近端防旋髓内钉(PFNA)治疗股骨转子间骨折被广泛使用,该技术成熟,疗效肯定。2016年1月~2018年6月,我科采用PFNA治疗94例股骨转子间骨折患者,本研究旨在探讨≥90岁患者行PFNA治疗的效果,报道如下。

1 材料与方法

1.1 病例资料纳入标准:① ≥60周岁;② 影像学检查确诊为股骨转子间骨折,AO分型A1.3~A2.3型。排除标准:① 病理性骨折;② 高血压病、糖尿病、冠心病等内科疾病未能良好控制,经麻醉评估不适宜手术;③ 失访;④ 不能严格遵嘱卧床及不负重功能锻炼;⑤ 术前Harris评分<80分;⑥ 出现抗凝剂出血反应。最终94例患者纳入本研究,按照年龄分为3组:① A组:29例,男8例,女21例,年龄60~74(67.43±4.52)岁,合并内科疾病16例。② B组:50例,男12例,女38例,年龄75~89(81.36±3.17)岁,合并内科疾病21例。③ C组:15例,男5例,女10例,年龄90~99(94.00±2.74)岁,合并内科疾病4例。3组性别比及合并内科疾病情况比较差异均无统计学意义(P>0.05)。

1.2 术前准备3组患者术前均摄双髋关节正位X线片,行心脏彩超检查;B组及C组术前常规行血气分析检查。常见内科疾病的控制要求:① 高血压病:术前未经控制的,要求血压<21.3/13.3 kPa。如术前已药物治疗,要求血压维持于正常范围内。② 2型糖尿病:控制血糖,空腹血糖≤8 mmol/L、餐后2 h血糖≤11.1 mmol/L。如控制良好,手术当日空腹血糖要求放宽至≤10 mmol/L即可进行手术。③ 冠心病:如患者有相关病史,术前存在胸闷、胸痛等症状,术前完善冠状动脉CT血管成像技术检查以评估冠状动脉狭窄情况,冠状动脉中度及以下狭窄可进行手术。术前常规备红细胞悬液,术前30 min~2 h使用抗生素。

1.3 手术方法全身麻醉或硬腰联合麻醉。患者仰卧位于骨科牵引床上。健侧下肢截石位固定,患侧下肢伸直。根据骨折移位情况,患肢牵引、旋转复位,C臂机透视确认复位满意。取大转子近端切口约4 cm,逐层切开,于大转子顶点开口置入导针,透视确认导针在髓腔内,沿导针开口、扩髓,置入主钉。在近端瞄准器帮助下,打入螺旋刀片导针,透视确认导针正位位于股骨颈中部或中下1/3,侧位位于股骨颈中部,沿导针开口、扩髓,打入螺旋刀片,透视确认未损伤软骨并成功锁定。在远端瞄准器帮助下,打入远端静态锁钉。拆除瞄准器,尾端封帽。透视确认骨折位置及内固定位置良好。冲洗伤口,放置引流管,逐层缝合。

1.4 术后处理术后继续给予抗生素,根据患者伤口外观、血常规等指标决定停用抗生素的时间。术后8~12 h使用伊诺肝素6 000 AXa IU ih,qd抗凝,疗程1周,然后口服阿司匹林肠溶片0.1 g,qd至术后35 d。患者麻醉作用消失、恢复下肢运动功能后即进行踝泵练习,每天单侧下肢运动≥1 000次,静脉气压泵应用促进回流。术后第1天指导患者逐渐在床上坐起,继续踝泵练习,并进行股四头肌等长收缩锻炼。术后1~2 d拔除导尿管。术后2~3 d拔除引流管后行主动屈髋、屈膝锻炼。术后多次复查血常规:① 血红蛋白≥100 g/L的患者不输血。② 血红蛋白80~99 g/L的患者,如无明显不适症状不予输血;如出现贫血热、胃肠道功能紊乱等不适反应,予输红细胞悬液治疗。③ 血红蛋白<80 g/L的患者,需输注红细胞悬液支持治疗。出院时指导患者下肢不负重锻炼方法及预防血栓的措施。术后每6周返院摄X线片复查,根据愈合情况指导下床时间。

1.5 观察指标与疗效评价术前住院日,手术时间,术后输血率,术后输血量,术后半年髋关节Harris评分优良率,术后半年病死率。

2 结果

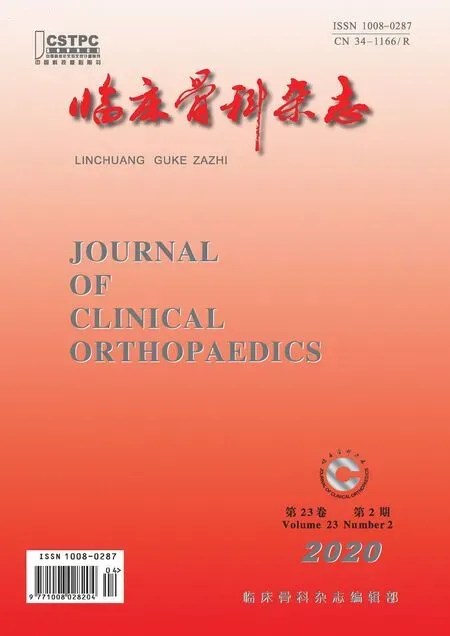

术中出血量约100 ml,术中均未输血。92例患者获得规律随访,时间6~12(7.4±1.7)个月;2例出院3个月内死亡(为C组患者,其中1例死于肺部感染,另1例猝死于家中,考虑为心脑血管意外)。住院期间患者未发生切口感染、愈合不良、下肢深静脉血栓、肺部感染等并发症。术前住院日、手术时间、术后输血量、术后半年Harris评分优良率3组比较差异均无统计学意义(P>0.05),术后输血率C组明显高于A组及B组(P<0.001),术后半年病死率C组高于A组和B组(P<0.01),见表1。

典型病例见图1~6。

表1 3组患者围手术期指标比较

注:C组2例在出院3个月内死亡,未纳入C组Harris评分优良率总数

图1 A组患者,女,73岁,左股骨转子间骨折(A2.1型),采用闭合复位PFNA内固定术 A.术前X线片,显示左股骨转子间骨折,小转子游离;B.术后X线片,显示骨折复位,内固定在位;C.术后6周X线片,显示骨折线模糊;D.术后12周X线片,显示骨折线基本消失 图2 A组患者,男,69岁,右股骨转子间骨折(A2.3型),采用闭合复位PFNA内固定术 A.术前X线片,显示右股骨转子间骨折,小转子游离,累及小转子下方1 cm;B.术后X线片,显示骨折复位,内固定在位;C.术后6周X线片,显示骨折线模糊;D.术后12周X线片,显示骨折线基本消失

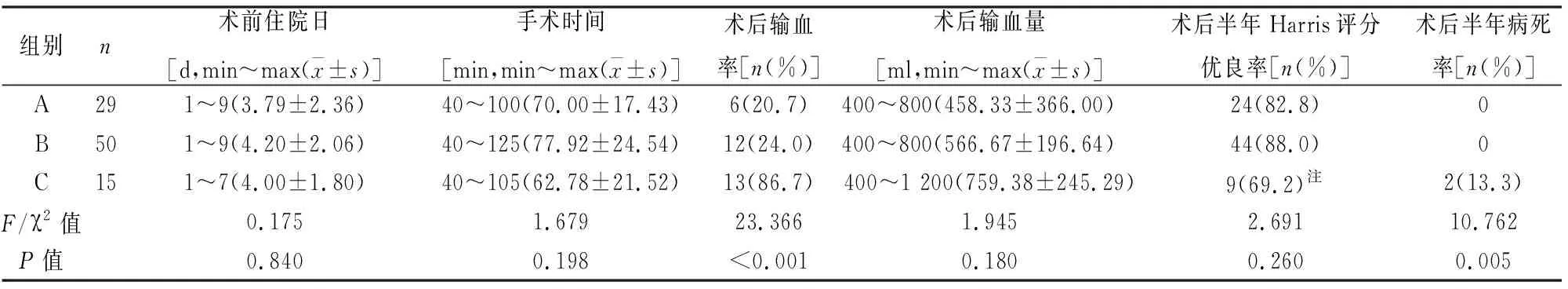

图3 B组患者,女,78岁,右股骨转子间骨折(A2.3型),采用闭合复位PFNA内固定术 A.术前X线片,显示右股骨转子间骨折,小转子游离,累及小转子下方1 cm;B.术后X线片,显示骨折复位,内固定在位;C.术后6周X线片,显示骨折线模糊;D.术后12周X线片,显示骨折线基本消失 图4 B组患者,女,82岁,右股骨转子间骨折(A2.2型),采用闭合复位PFNA内固定术A.术前X线片,显示右股骨转子间骨折,大、小转子游离,数个内侧骨块;B.术后X线片,显示骨折复位,内固定在位;C.术后6周X线片,显示骨折线模糊;D.术后12周X线片,显示骨折线基本消失

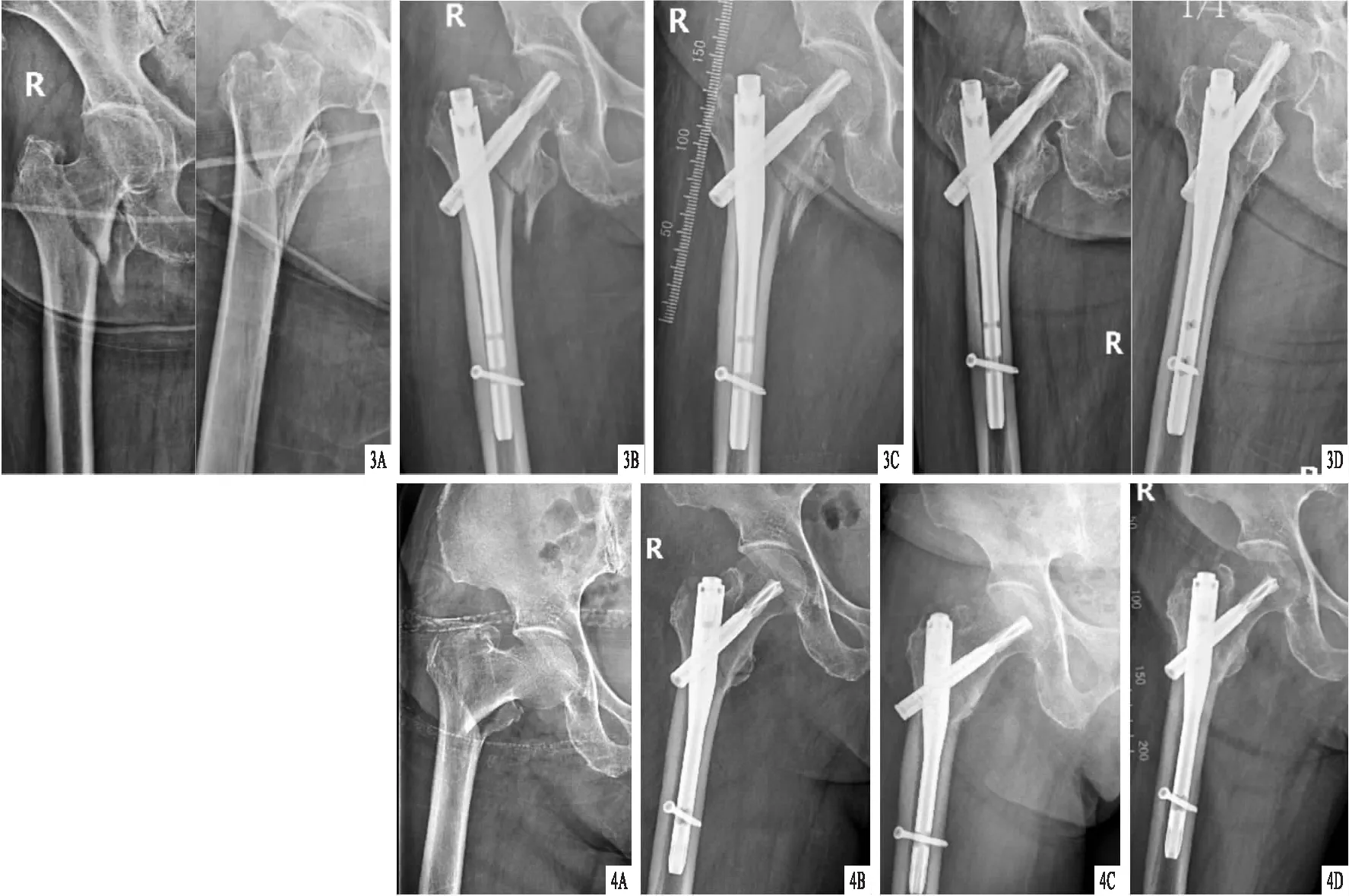

图5 C组患者,女,90岁,左股骨转子间骨折(A2.3型),采用闭合复位PFNA内固定术 A.术前X线片,显示左股骨转子间骨折,小转子游离,累及小转子下方1 cm;B.术后X线片,显示骨折复位,内固定在位;C.术后6周X线片,显示骨折线模糊;D.术后12周X线片,显示骨折线基本消失 图6 C组患者,女,91岁,右股骨转子间骨折(A2.3型),采用闭合复位PFNA内固定术 A.术前X线片,显示右股骨转子间骨折,小转子游离,累及小转子下方1 cm;B.术后X线片,显示骨折复位,内固定在位;C.术后6周X线片,显示骨折线模糊;D.术后12周X线片,显示骨折线基本消失

3 讨论

3.1 骨折分型及评估方法常见的股骨转子间骨折的分型有Evans分型、Jensen分型、AO分型等。本研究使用AO分型法进行病例的选择。股骨转子间骨折的AO分型系统具备很好的一致性,尤其是对于髓内固定,有助于预判手术时间[1]。本研究期间,AO分型2018版较前一版本有部分改动,但本研究纳入的骨折,在新的分型系统中,仍属于A1.3~A2.3型,对临床工作有同样的指导意义。股骨转子间骨折与骨质疏松关系密切,PFNA固定失效率低[2],在缓解疼痛、恢复髋关节功能、为患者提供生活质量方面,取得了令人满意的效果。目前临床上常使用尖顶距评估内固定位置是否满意,简单易评估。

3.2 围手术期处理股骨转子间骨折患者常合并内科疾病,需详细了解相关疾病史,对可能影响手术的内科疾病应及时会诊并治疗[3],以降低手术风险。PFNA内固定术切口小、软组织损伤小、术中出血少,但由于手术需要扩髓,隐性失血量可能较大,对术后功能恢复有影响[4-6]。急性失血的患者,由于血液浓缩,早期血红蛋白变化不明显,在术后2~3 d血液稀释后会有更明显的血红蛋白及红细胞压积变化。因此,术后需多次检查血红蛋白波动情况,以决定是否需要输血。但输血可能诱发全身的系统性反应,包括过敏、循环系统容量过多、感染等问题,需慎重决定。不支持对血红蛋白水平≥80 g/L的无明显临床贫血症状患者进行输血,但支持对血红蛋白<80 g/L的患者输血。经评估没有明显出血风险的患者,参照《中国骨科大手术抗凝指南》,术后常规抗凝治疗。接受抗血小板和抗凝药物治疗患者的早期髋部骨折手术是安全的,并且不会显著增加围手术期失血、输血、术后病死率和发病率[7]。但需要警惕抗凝药物可能有出血反应。有研究表明,年龄、糖尿病等内科疾病、手术时间、创伤等因素可能与股骨转子间骨折患者术后早期血红蛋白和红细胞压积的变化有关[8]。

本研究中,不同年龄组患者术前住院日、手术时间、术后输血量、术后半年髋关节Harris评分优良率比较差异均无统计学意义,提示PFNA治疗≥90岁股骨转子间骨折患者疗效良好;而术后输血率、术后半年病死率3组比较差异均有统计学意义,C组86.7%的患者接受了输血治疗,且平均输血量较多,提示年龄与术后血红蛋白关系最大,因此对于≥90岁患者术后需要特别关注血红蛋白变化。