你毁掉生活,我就毁掉虚构

于瀛

01. 熔断

他靠旋转楼梯的中轴坐着,我逼近他,坐他身旁。在那种场景和气氛下,如果我不上前搂住他,以后就与其他男生们不合群了。所以我轻轻地搂起他,胡乱拉扯着他的衣服。这时阳光转过楼梯夹角的缝隙,刺向我们,他那半透明绸缎质地、应该是裁缝定做的裤子里的身体,瞬间浮现在我的眼前。我的动作因为完全没有男孩间打闹游戏那种粗鲁的攻击性和征服感,而显得尴尬。于是我愣住,而他转头看向我,仿佛在问:发生了什么?为什么你的动作不再继续?

阳光下,他皮肤真是白得不像话,身上浮动的腻香扑鼻而来。

这大概是小学三年级时的事情,总被班里一拨坏男孩集体欺负的他,每天穿着绸缎面料的衣服来学校,这让他显得和其他穿着运动服的男生们有些不同。现在我想,他大概有个姐姐,衣服可能是姐姐穿小之后给他穿的。但在那时,他这样的打扮,使他显得像个有钱人家的小孩。

学校通向天台有个铁制旋转楼梯,大概是学校的“红番区”。坏男孩们,想来只比我女儿现在大3岁的孩子们,每到中午半小时自由活动时间,就会把这个男生掳到此处,做他们的“压寨夫人”,狠狠地搂他的脖子,甚至解开他的衣服纽扣——我已经不记得这个创意是谁发明的,这样的“霸凌”大概持续了半年。

那时我成绩好,一直是全校第一名,是个标准意义上的好学生,但我和这些坏男生们是好朋友,和其他成绩好的孩子反而玩不到一块儿去。现在,我猜想当时的男孩们是在这样的粗鲁的搂抱中,体会到了某种男子气概。但我毕竟不是一个真正的坏孩子,可能也没有什么人是真正的坏孩子,我心里一直隐隐觉得这样欺负一个人不好。在那次只是为了“合群”的搂抱他之后,我就没再去楼梯了。

2003年我读高二,那时手机不普及,学校因SARS封校,一中和二中这两所高中突然流行起写信。一中学生比二中的学习好;而二中艺术生多,女生更会打扮,传言早恋在那边非常普遍。小学、初中后分离的老同学们,纷纷通过书信重新联络起来,现在想起来,鸿雁传书真是斯文。我就在这时候,收到失联很久的这个男生的来信。他后来读了二中。想起往事,我心有惭愧,回信时文字写得客套而尴尬。甚至,我会在信中告诉他,“如果你有不会的数学题,可以问我”。

隔离持续了很久,直到疫情结束,家乡始终没有出现病例,让我感觉自己白白隔离了那么久。最后一封信收到时,刚好学校解封,报纸上都是战胜疫情的报道,天气已经非常炎热。在信里他说喜欢了我好多年,很感谢我小时候保护了他。他在准备高三艺考,想学播音主持,想得到我的加油。收到信,我就像小时候那次一样愣住了,一千种情绪翻滚:很温柔的欺负,就是保护吗?我感到极度惭愧,不知用什么角度的文字回复他的这封信。后来我想,学校解封了,写信这件事也不再流行了。

02.隔离

一开始没注意到他们,自然不了解他们怪脸背后的苦命。他们身体毫无存在的体量感,就像弗朗西斯·培根笔下的形象,形状支离破碎。

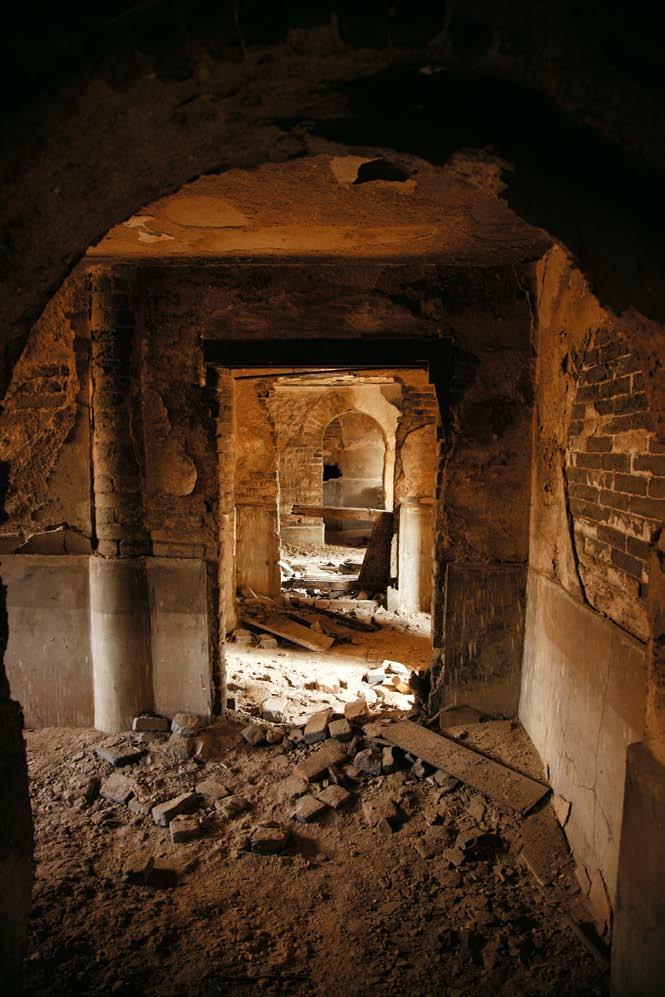

高二暑假,我跟美术补习班的几位大哥,来到这里写生风景。SARS已结束,但这里依旧人迹罕至。来这里写生,在当时的我看来显得叛逆——家人認为这里存有未被消灭的麻风病毒,禁止我去此地。其实这里作为麻风病院是几十年前的事了,病毒早就绝迹了。

这片由土黄、赭石、熟褐编织的废墟,令我最兴奋的不是拿榭德堂产廉价绿杆硬毛笔用琐碎方形小笔触镶嵌工艺般地堆出画面,而是脑补禁忌之地的探险情节:这个病院,是解放前的外国传教士所建。院内有教堂,教堂门前当地士绅立的“癞感救恩”纪念碑上,页岩般的油漆层层剥落出“东亚共荣”、毛语录、“八荣八耻”;翻窗入阁楼,厚厚尘土覆盖的古董雨鞋和医疗玻璃器皿,被窗缝一缕斜阳变成古典油画——这些都令我感到非常美。

在阁楼上,我远远地看到了他们的家,他们聚居的平房在病院30米外的土坡边,宛如一座孤岛。他们坐在门前晒太阳,他们怪异的形象夺目扎心扑面而来。这是一种无法用当时我热爱的苏联社会主义现实主义式的琐碎方形小笔触所兼容的形象:怪异、苍老、古怪、贫困。大哥们告诉我,这群人是因麻风病无法返回社会生活的愈后病患。现在我回忆起他们那个群落,可以感受到:那里是社会文明、政治更新、律法之光无法抵达之地,他们被遗弃在此处,被亲人认为早已逝去。他们之间只拥有彼此。

2005年我到北京读书前,麻风院遭遇了一场大火,我在大火之后钻进欲塌的病院里拍照,当时家人已经习惯了我“青春期”的怪,妈妈甚至帮我引开这片火灾封锁地的保安,让我在里面安心拍照。2009年,此地被市政改造为市民公园。大火毁掉的病院依照原样重建,大概因为这是个典型的欧式建筑吧,还曾是个教堂,便成了婚纱照的取景地,似乎已经没有新婚眷侣在意这里曾经是个“麻风病院”。

上次回老家,傍晚我带女儿去此地散步,身边一阵阵跑过装备齐全的夜跑青年。走在这里,就像走在所有城市的所有公园一样。迷惑了我整个少年时代的废墟美感和危险诱惑不在了,后来我迷恋的怪物美感也没了。凉风习习,女儿爬上一栋翻新了“文革”时代标语的影壁基座,我坐在长椅上突然想起那些仅仅拥有彼此、薄命如斯的麻风病人。他们去了哪里?他们与世隔离的孤岛之家,在这个花样翻新的荣华风光里,绝迹了。

03.虚构

新冠肺炎疫情持续3个月,我像贪生怕死之辈一样每日居家。全是为了女儿。

本来疫情打开了一类古代小说里的局面:因为战乱瘟疫天谴灭世等种种意外,而侥幸获得一次避世良机的主人公,在额外被启动的这段远距离、局外人、花果山、鲁滨逊漂流般的时间线里,在自我孤独的人间负压隔离舱中,思考、工作、破解谜题,最终留下传世之作或练成绝世武功……

但这漫长一个月的封闭时光带给我的结果是:长了不少肉,学会了不少儿童歌曲,头发长了更适合被女儿练习扎辫子,显得老了20岁,成了一个好爸爸。粮食蔬菜和精神生活混合在一起:看《萌鸡小队》那就吃个煎鸡蛋吧,看《小羊肖恩》那就涮羊肉,炖完排骨那再看一集《小猪佩奇》。《蝙蝠侠》是不会看的。

其实想起来,从2005年开始,就没有这样持续的在家时光了。每天在女儿入睡之后,我才有一些时间喝喝酒、看看书、午夜翻翻分崩离析的朋友圈、做点自己拖延很久的工作……过去习以为常的生活像被掷进了巨大的秘密的时间里,显得珍贵加倍,所以这一段时间我都没怎么睡好。但被疫情困在安静的深夜,总比被爱困在家里好多了。

这段时间,无论春节、元宵、情人节都被抹去了过去节日带有的那种消费主义意味,这些日子因此显得陌生和让人不知所措,这成为我非常重要的一次体验,得以检视那些惯例的生活和人际关系。朋友圈里的语文倒没什么特别,那些悲悯、歌颂、恐慌,那些谣传末日带来的狂欢,那些理所当然的便宜思考,那些“梦里不知身是客”,那些“我们原本可以……”,和过去完全一样。这挺好的,全部变了才可怕。其实,我们每一天都面对上一天的末日,所以我们事实上已经经历了太多次末日了。大面积的疫情终会结束,人们在下一轮的太平和安稳的生活里,还是会各自被一些别的事情困住的。

对我而言更重要的问题是,在结束封闭和我陪伴的那天,女儿会不会伤心;也相当担忧当她意识到那些可爱有趣的动画角色和每日美食的对应关系后,会有怎样的感受。我也想了想这事儿:当下一场瘟疫、灾难来临,如果封闭隔绝如同今日,如果我已经年迈,她会不会陪着我玩呢?或许那时我才可以放心去山洞里修炼绝世武功,谁都不见,包括她。

对于灾难,我唯一可以做的是:如果你毁掉生活,我就毁掉虚构。