图像与视知觉:马远《水图》的阅读方向

王牧羽

南宋画家马远的《水图》卷,是一件典型的手卷方式装裱的绘画作品。对于手卷这类作品的阅读,一般都有自右向左的阅读顺序,这卷《水图》也不例外。其从右侧打开,分别为“天头”“隔水”“引首”(落款“西涯”的“马远水”三字篆书)、“画心”(12张独立小画次序拼合而成)、“拖尾”(12位宋及以后各朝鉴藏家的书法题跋)。单幅画心尺寸为纵26.8厘米,横41.6厘米(第一幅似残缺一半,横为20.8厘米),12幅画心连同引首和题跋,总长度超过10米[1]。

手卷的装裱方式应该是秦汉时期竹简、木简形制的衍变。而其长度要求自左轴开始卷合存放,需要观看时,是以手握的方式,从右边打开其中的一部分,置于案几之上,然后顺序向左俯视阅读。巫鸿在解读手卷《韩熙载夜宴图》时,引用普林斯顿大学谢柏轲(Jerome Silbergeld)的说法指出:“(手卷)画要从右往左看,如同我们阅读古书一般。……欣赏时每次约展开一个手臂的长度。”[2]

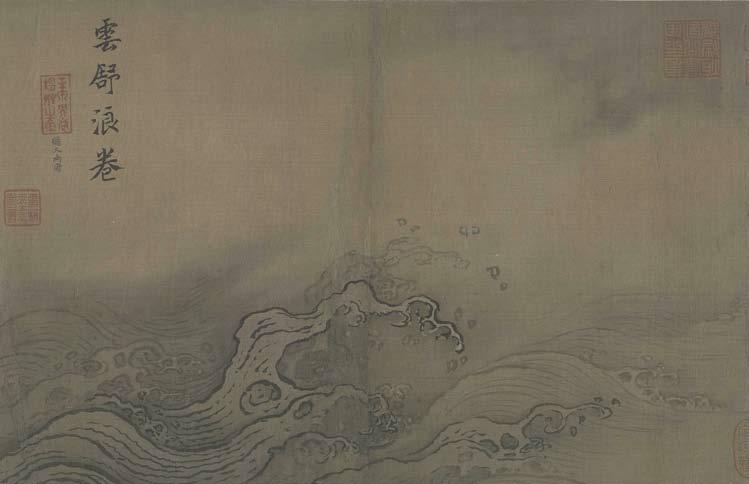

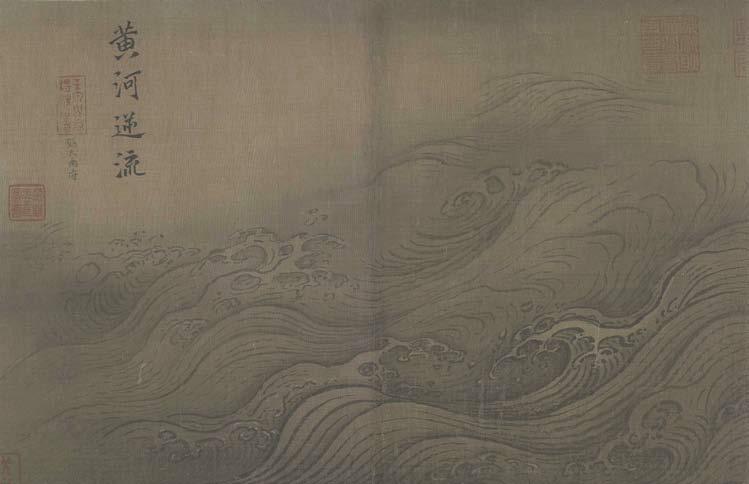

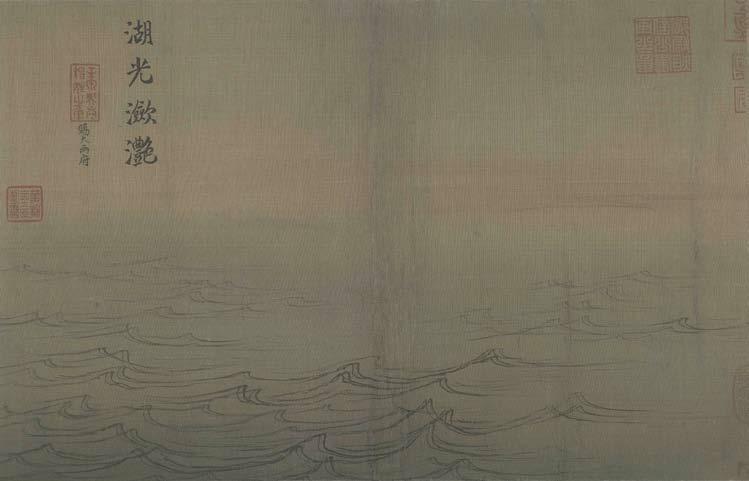

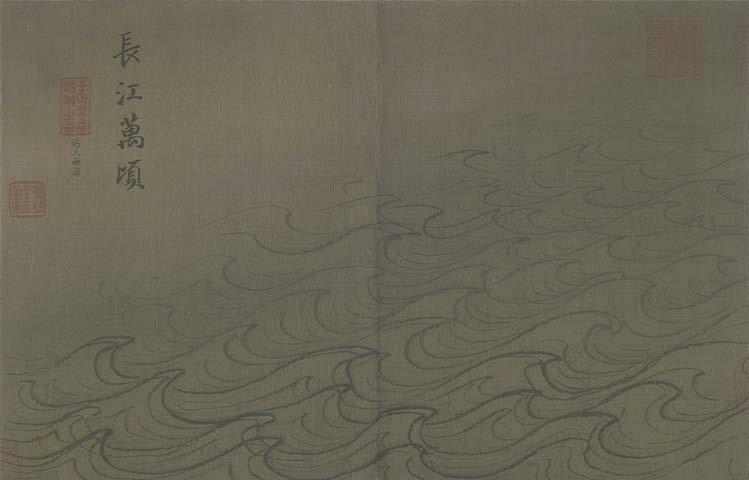

在整个《水图》卷自右向左顺序阅读时,具体到其中的每一幅独立《水图》的画心部分,即进入“画框之内”的视觉形式,却可以明显感受到 “自左向右”的心理阅读规则。12张《水图》由12种水法勾成,水纹会在视觉上形成明显的带有方向感的形式线,水纹结构单元的叠合也会暗示一种延伸的方向,有6张表达了明显的向左或向右的运动趋势。其中4张的方向是自左向右:《洞庭风细》《层波叠浪》《长江万顷》《秋水回波》。有2张与此相反,是自右向左:《黄河逆流》和《云生沧海》。水纹结构的方向不同带来完全不同的阅读体验:前4张画面具有更加顺畅的延展性,仿佛水面向右的空间开阔无限,轻松而奔放;后2张则在空间拓展上显得拘谨而吃力,充满对抗和矛盾。尤其是其中《黄河逆流》1张。

这样一来,在同一卷《水图》作品中就出现了两种阅读方向:整幅手卷打开和阅读的自右向左,与独立《水图》画心阅读时的自左向右。那么,在一件作品中,这样的方向矛盾可以共存吗?其各自有怎样的生成机制呢?

作为二维呈现的绘画,必然具有空间构建的功能。而对绘画包括中国古代绘画的空间研究,成为许多学者认同的研究方向。巫鸿甚至认为美术史学科在20世纪八九十年代以后最重要的发展就是“空间的观念迅速普及与深化”的“空间转向”(spatial turn)[3]。同时,在研究绘画时巫鸿还区分了两条轴线的不同方法论,其中有沿着图像学到符号学的方向,着重与画面图像与相关历史的综合研究;有在形式方向上展开的风格学、视觉心理学等研究方法[4]。具体到马远这件《水图》卷,巫鸿所分类的两个方向,刚好可以解释对《水图》阅读时两个层面的方向性,并且发现其在生成机制上也并不矛盾。

首先,在《水图》卷的图像阅读层面,中国绘画的文本性和历史性,决定了马远手卷自右向左的阅读顺序。在图像学或符号学的研究语境里,作为手卷存在的《水图》,是由绘画和前后的诸多题跋文字以及印章等共同构成的完整形态,即其本质上是作为图像、书法以及文字内容信息共同构成的卷轴文本而呈现的。而对于中国式文本的阅读,从汉字书写出现以来,就已经具有自右向左明显的方向性。中国社科院的孟彦弘曾提出观点:是书写材料决定了中国古人的书写方式,包括古代大部分竹简的先编后写的顺序、站立书写的姿势,以及左手执简而右手秉笔的分工等等。故他认为这种自右向左的方向习惯,其根源是中国人书写阅读的历史性,也可看做是基于集体无意识而形成的社会文化方向。在强大的文化惯性面前,“连人的生理适应力也退居其次(眼睛更适应左右阅读),更无论心理因素了”[5]。这种自右向左的文化阅读顺序,后来还受到其他更多文化因素的影响而更为坚固(比如大多数朝代里政治排序上以右为大等)。

比绘画发生和成熟更早的中国汉字书写阅读坚固的“右→左”的方向性,直接影响到许多画家的作画顺序与经营位置,也影响到中国绘画的阅读方向。不论是长达数米如手卷,或者仅长三尺如横卷,画家构思时一般都自右侧开始。比如夏圭的山水长卷《长江万里图》或者王希孟的《千里江山图》等,都能明显看出所绘景观右侧为近景,常具体而微;到左侧末端则明显为远景,概略而简淡。而在以历史叙事记录为意图的阎立本《步辇图》中,也能明显看到,画面主体两组人物的诸多区别都在提示一种明确的自右向左的阅读要求。观者的视线被规定为从画面右侧进入,这里有“引首”,有画面最核心的大人物——唐太宗坐右而向左,而三个吐蕃使者则是站左而向右恭敬而立。唐太宗虽是坐姿,却有华盖遮顶,使得他所在的图形膨胀而高大,最顶端已经触及画边。而左侧三人身高又渐次更矮,所有人物图像在画面上呈现出明显的右高而左低的阶梯布局。这些结构无一不在强化一种顺序关系,其实也在暗示一种人物的尊卑关系。左或者右不再是视觉位置,而是一种带有意识形态性的文化符号。很难想象,若是画面不以文化惯性去布局而是纯粹依赖视觉心理,即按亚历山大·丁的理解去布局[6],从右侧开卷即看到一个卑微使者,然后才是主使,才是皇帝,如此画面在中国观者看来,实在秩序全无。

但即便如此,中国绘画强大的文化惯性,并不能完全抹杀根源于人的视觉心理学意义的自左向右的方向性。对图像中左右方向的感觉,是人在阅读时的一种基本属性。这一点,阿恩海姆在《艺术与视知觉》里阐述了基于人的共同生物心理特质的艺术心理倾向。他借用格弗伦的观点,认为这从根本上是因为人的左右两个半脑不同的分工所致。他认为人的大脑左半球负责语言、书写和阅读。阿恩海姆进一步得出结论说:图像的观看方式就是从左侧向右侧的,画面中朝向右侧的运动,更容易被观者毫不费力地理解,而如果向左运动,则会明显感觉需要克服更多阻力。正如阿恩海姆引用的沃尔夫林对拉斐尔《西斯廷圣母》的解读那样,左侧的使徒视觉分量要大于右侧的圣女,但因为从左下到右上的斜线会有一種上升感,故而这里的左右分量区别刚好达到视觉心理平衡。如果画面反转180度,就会明显感觉到使徒的下沉倾向而失去平衡。很显然,这个观点在解读拉斐尔的这件作品时是正确而有效的[7]。

而在如手卷一样的中国绘画里,尽管视觉心理层面的阅读往往被强大的文化惯性所压制,但进入更小的阅读单元之后情况会发生变化。马远的《水图》卷画心部分,本来就是12个完全独立的水面空间。进入到这样相对小的空间单元以后,整幅画卷文化场的顺序影响相对减弱了,视知觉心理的基础作用就开始发生,并在潜意识里规定一个自左向右的阅读顺序。

在这种心理顺序性的影响下,这种“左→右”的顺序在许多绘画的局部和细节层面有体现。如《秋水回波》或者《长江万顷》一样的向右倾斜的水纹,会因为顺应心理阅读方向而被感觉为顺势;相反,《云生沧海》向左倾斜的水纹结构,会形成对心理阅读的反向压力,从而引起凝重之感;而《黄河逆流》一张,通过对其中的水波纹、自下而上三组完全对立的浪花以及右侧明显抬高的巨大漩涡进行深入视觉分析,会发现此图表现的是向右流动的河水遇到阻力而向左折返的激流对抗状态。我们应该能认同在南宋人的眼中,自左向右成为了一种约定俗成的心理顺向,而自右向左则是反阅读惯性的。且不管这四字标题是不是马远创作时的原意,至少也表明这向左的流动在观者眼中明显带有“逆”或“回转”的强大势能。这也正是无论作者马远或者题款者杨皇后都默认向左为“逆流”的原因。

这种在图像微观层面持续作用的视觉心理,其实与书法奠定的书写和阅读顺序并不矛盾。因为书法中在遵循自右向左的文化惯性的同时,一直就存在着微观心理上自左向右的矢量性;即虽然整篇书法作品的书写阅读顺序在章法层面,是自上而下、自右向左的,但从整篇章法进入到字的内部,在结体和笔法层面,则又有非常明确的自左向右的书写习惯和布局法则。比如横画用笔为自左向右;单个汉字笔画要遵循自左向右的书写顺序;一般把自右向左的用笔称为逆锋,用来体现对抗和艰涩;等等。西晋卫恒《四体书势》中说:“(隶书)抑左扬右,望之若欹。”许多书风在追求险峻、欹侧等风格时,最惯常的方法也是把方块汉字作左下和右上角的倾斜拉长,如此则气韵流畅奔放。这或许也和孟彦弘等学者研究指出的中国汉字早期“左手执简,右手书写”的推断有关,毕竟右手带动书写时,从生理感受上向左确实需要克服阻力。

贡布里希曾指出影响绘画阅读的上下文即情境(context)的重要性。上下文的选择会影响观者调动怎样的心理预期投射到画面当中去经受检验和矫正。马远的这卷《水图》作为完整图像与文本,被整卷阅读时,宗教、思想、叙事、诗意甚至政治因素构成强大的文化情境,会无意识地让观者陷入明显的“自右向左”的阅读惯性中。而对南宋山水具有写实理性的预判,会让一种基于空间再现秩序的视觉心理情境内在于单幅水图的细节深处。当观者试图突破图像、文本的叙事性和符号性,进入画面形式内部之时,基于人的先天生理结构(双眼观看)和后天生理分工(双手的书写分工)的“自左向右”的视觉心理会瞬间被激活,水纹结构的倾斜会再一次牵动观者的心理,向强大的文化惯性发出挑战。这两种方向在不同层面的并存、解读投射在视觉情境与图像文化情境之间的语法系统切换,以及在切换时出现的阻碍及碰撞,会带来阅读的歧义。同时,也会制造许多意义与形式的张力。

当然,观者在《水图》卷画心“微视觉”中感知到的视觉心理方向并不坚固。马远完成作品之后,杨皇后在左上角题字盖章,强大的文化惯性又会把阅读拉回到充满政治隐喻的图像里。在后世辗转中,这12张水图还被按照自右向左的次序排列起来镶嵌装裱进一个细长的手卷,再有引首题字及大量尾跋,各种后续的图像不断累积,画面内部的视觉心理方向被重叠的文本意义完全遮蔽,而退隐到充满历史印记的手卷背后了。

注释:

[1]此数据引用自北京故宫博物院官方网站首页 探索 藏品 绘画 《马远水图卷》条目。引用时间2019年7月21日。

[2]见巫鸿的《重屏——中国绘画中的媒材与再现》,第54页。上海人民出版社,2017年版。

[3]见巫鸿的《“空间”的美术史》,第9页。上海人民出版社,2018年版。

[4]见巫鸿的《重屏——中国绘画中的媒材与再现》,第7页。

[5]见孟彦弘所著的《出土文献与汉唐典制研究》,北京大学出版社,2015年版。孟彦弘的短文《古人“自上而下、自右向左”的书写习惯是何以形成的?》中也表达了此观点。

[6]在阿恩海姆(Rudolf Arnheim)的《艺术与视知觉》中,他引用亚历山大·丁对于戏剧舞台左右区域的理解定义指出:画面的布局就像舞台,左侧更加中心更重要,而相对的舞台右侧却更容易吸引注意。此图的意义中心自然是右侧太宗皇帝,但此图的视觉中心却一定是左侧的主使禄东赞。这个布局结构几乎是亚历山大·丁对于舞臺左右分区定义的反转。

[7]见阿恩海姆《艺术与视知觉》,第22页,第一章《平衡》。湖南美术出版社,2008年版。