反思艺术介入乡村的公共性立场:以汉娜·阿伦特“公共领域”理论为视角(上)

传统中国的社会秩序或文化特性,无论是用费孝通先生概括的“差序格局”学说,还是日本学者滋贺秀三提出的“情-理-法”的家国同构原理[1],背后的话语是传统中国的礼法合一、以德配天的价值取向。近代以来的西学东渐以及社会制度的巨大变迁,这一自然秩序已然坍塌,乡土社会所对应的家庭-家族-村落-乡镇的层次以及相对静止、具有规则的状态在断裂中失衡。面对这一断裂,自民国以来的知识分子如梁漱溟、晏阳初等人进行了诸多的乡村建设的实验,试图从社会制度的改良、资本主义经济的引入、西方文化的引介等各个路径进行探索,以乡村的复兴推动中国的复兴;而1949年以来的土改、人民公社、承包责任制、美丽乡村建设以及近年来提出的乡村振兴等战略,则是体现了权力系统对于乡村问题的认知和探索。

2000年左右,国内艺术介入乡村的实践逐渐兴起,2010年之后更是如火如荼。这些实践大体遵循了三条进入路径:一是从反抗艺术的自律性出发,对艺术体制的批判和质疑,背后的理论来源是前卫艺术不断探讨艺术与生活、社会的关系,这些项目往往带有艺术家鲜明的个人特质,如石节子村美术馆、羊磴艺术合作社;第二条线索是从乡村建设出发,延续民国知识分子的人文关怀,试图接续乡村已然断裂的传统,思考现代性下乡村的困境,这些项目在初期往往也是艺术家个人从理想主义出发的践行,如碧山计划、许村实验;第三条线索则是在乡村振兴战略之下,借鉴国外各类艺术节/艺术祭(日本越后妻有大地艺术节、濑户内国际艺术祭)等形式,由政府主导下的各类乡村在地性展演活动,如乌镇国际戏剧节、安仁国际双年展等。

鉴于这些实践尚在进行当中,结论性的话语为时尚早。无论这些实践动机为何,也无论其归属于何种类型(如社会参与式艺术、新类型公共艺术、介入性艺术、对话艺术、关系性艺术),它们不仅体现了艺术回应社会现实的敏锐和活力,客观上也形成了一个由诸多主体、各种诉求、不同面向构成的交流与对话的场域。虽然中国是否存在“公共领域”的命题尚有争议[2],然而这一场域,是不同于私人空间却是一个不争的事实。如果摒弃概念的限定性边界,而将之作为一个不断发展的状态的归纳,那么,将之纳入公共领域范畴加以讨论是具有合理性的。

西方的“公共领域”研究大致可以分为三种学术观点:汉娜·阿伦特(Hannah Arendt)继承了亚里士多德“城邦”(polis) 的政治哲学概念,严格区分了公共领域和私人领域,并立足于存在主义的理论基点对“公共领域”(public sphere)进行了现代阐释;其后的哈贝马斯(Jürgen Habermas)进一步从历史性的角度对公共领域的具体结构和物质基础进行了论证;阿伦特的学生,著名社会学家理查德·桑内特(Richard Sennett)的《公共人的衰落》一书,则从社会和文化层面,阐述了19世纪以来工业社会的发展过程中,公共领域由于“人格入侵”所遭遇的危机与日渐衰落的现实境况。

作为法兰克福学派第二代的扛鼎人物,哈贝马斯关于这一领域的学术主张得到了国内学术界的普遍重视,并将其理论范式引入公共艺术的研究当中;理查德·桑内特的关于“公共人”的人格问题,关注点为城市的日常生活,其学术主张更多在社会学领域内得以研究;对于率先提出“公共领域”理论的汉娜·阿伦特,部分学者多将其作为论述“公共性”这一话题的源头,但对其思想与中国当下公共艺术发展现状的观照则稍显不足。笔者认为:汉娜·阿伦特在对现代性的双重批判基础上建构的“公共领域”,是一种理想的形态,更具有本体论上的意义,尤其在公共领域内涵的界定上,阿伦特强调“差异与多元”,这种对“异质性”的重视,与更加强调“共识”的哈贝马斯形成了巨大的差异,也有别于理查德·桑内特从人类学与社会学的微观角度切入的研究视野。本文并不打算在一个复杂的社会情态当中提供一种普遍主义的理论框架,而是借用汉娜·阿伦特关于“公共领域”的理论资源,对当下艺术介入乡村的实践进行探讨,思考行动的立场与意义。

一、艺术介入乡村凸显的问题

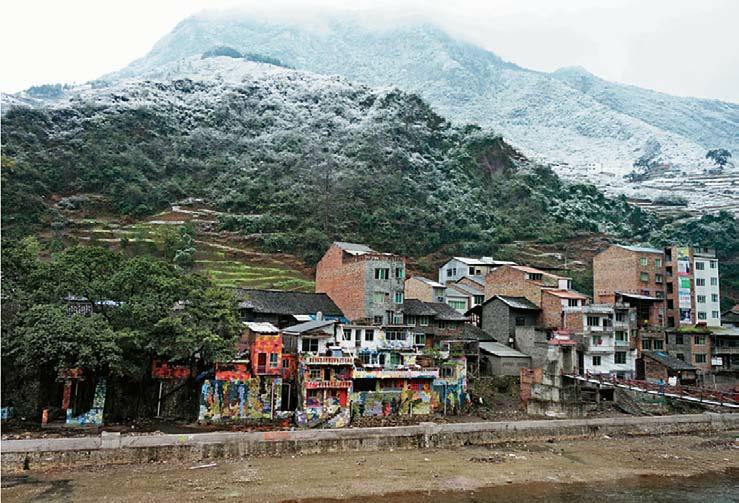

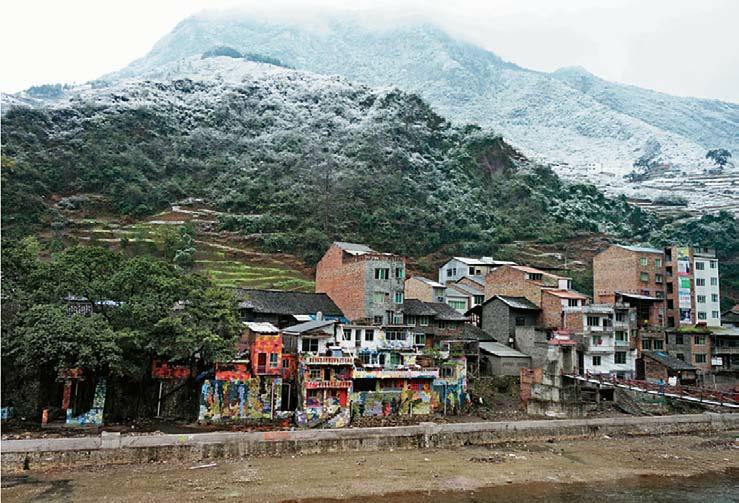

1.差异化的不足

当下的中国乡村,或者以各种“艺术季”“大地艺术节”活化地方,或者以“美丽乡村”“艺术小镇”之名进行改造,试图重塑地域文化,推动经济发展,热闹喧嚣之余,也往往折射出一些问题:许多项目往往是政府拨款、资本运作,执行团队对于乡村的地方脉络理解未必充分,却要在短期内完成“大地艺术季”;大量的村子高度雷同、相互效仿,或者直接将国外的艺术作品挪用到中国的乡村,或者各个村镇的墙上画满了五颜六色的卡通图案,全然不顾图案背后的逻辑以及与村庄的关系。千村同一的背后,既是乡村自身自然特质的消亡,也是乡村文化传统与现代文明的割裂。这些实践昙花一现,既缺乏地方的独特性,又无从体现文化的多样性,由于缺乏内生性而无法累积转化为動能,从而不具备可持续性。

2.乡民主体的遮蔽

当下的艺术介入乡村的实践,涉及一个关键的问题:在地居民(resident)是否具备主体性?答案是毋庸置疑的。他们生于斯长于斯,乡村是他们的家园,人对于自己的家,当然有发言权。但是部分项目当中,当地居民是失语和被遮蔽的,许多改造没有倾听他们的声音,没有吸纳他们的参与,这不仅与“公共”(public)一词所蕴含的“赋权”(empower)是背道而驰的,项目的呈现结果也将受到来自艺术和社会、伦理的多重诘难。因为对于此类艺术实践来说,既要对其作为艺术的自身构成作出回应,也要对不同的在地居民所展示的环境和意义(物质、文化与社会)作出回应,而不仅仅是执行政府部门/赞助者的政策/要求。这种回应最重要的,就是将他们作为在场的主体予以吸纳和互动。如陕西省白鹿原村改造等诸如此类的项目为何被诟病,不仅在于其不顾当地的地理环境等空间特征,盲目复制其他古镇的建筑风貌,更在于该项目只是将其作为孤立的古街建设予以施行,与当地村民没有发生任何关系,主体性丧失,其结果也就可想而知了。

3.行动中协商性的不够

在艺术介入乡村的过程当中,行动的重要性显而易见。但是,有一个问题往往被忽略,即,到底“什么样的行动”才是乡村真正需要的?艺术家进入乡村之后与乡民们有无沟通?沟通机制如何?如何进行协调一致的行为或者达成共识?自外的理念与内生的传统之间的张力如何解决呢?欧洲公众参与研究院(European Institute for Public Participation) 在其2009年研究报告《欧洲的公众参与:比较的视角》中提出,“公众参与是这样一种审议程序……是一种在给出和决定的选择理由基础上的深思熟虑的讨论过程”[3]。可见,协商程序的可见性是判断当地乡民是否参与的一个标准。从这一层面上讲,部分艺术介入乡村的行动是令人遗憾的[4]。将城市的艺术品移植到乡村是无法成为乡村的公共艺术的,艺术家的精英主义与乡土伦理所产生的冲突既体现了普世价值与地方性知识无法有效融合,也说明部分艺术家进入乡村尚无法确立一套行之有效的方法论(可参見网络报道的美丽乡村建设失败案例等)。

二、阿伦特“公共领域”的理论观照

阿伦特建构的“公共领域”,是一个充满了开放性、差异性与平等性,交织着价值观、权力关系、意识形态的动态场域,而公共性就是公共领域之中与政治相关联的人的自由、平等的普遍性认识。这种普遍性认识的基础,在卢梭看来是自爱,在康德看来是先验原则,在马克思看来是经济生产,阿伦特则是古典城邦精神的复归。理想的“公共领域”必然要求原则上向所有公民开放,以对话构成差异化的空间,彰显的是每个具有复数性的人的自由、平等。虽然直接照搬这一理论框架并非必由之路,中国自有的宗族、家国、伦理等乡土传统也与西方截然不同,因此公共领域绝不能简化为“想象的共同体”,而是要强调血缘、地缘、祭祀圈等具有边界内归属感的集体。但是从另外一个方面来说,阿伦特的“公共领域”明确了公共性对于人的尊严和意义,强调日常生活与社区事务的参与性和沟通性,对当下而言,是具有重要的参考意义的。

1.本体论意义上的公共领域

阿伦特高度评价古希腊城邦生活,她认为这是一种理想的公共领域,是一个以肯定个人独立自由为前提、以形成公共舆论和公共理性为形式、以追求公共性(共识)为内容、以捍卫社会正义和保护私人权利为目的的社会交往和文化批判领域[5]。之所以说阿伦特的“公共领域”是一种本体论意义上的古典精神的复归,不是说阿伦特希望建构一个和古代毫无二致的领域,也不仅仅是因为阿伦特的“公共领域”思想探讨的是“本质”问题,不同于哈贝马斯侧重于公共领域的历史和结构问题,也区别于桑内特探讨公共空间和个人主义的问题;更重要的是这个“公共领域”具有超越性和实在性,是存在主义意义上的“显现”和“世界”本身,是“人们行动造就的具有时间感和空间感的范畴,也就是蕴含着人类活动真实内涵的一种理论认识”[6]。阿伦特认为在场性、公开性、差异性是公共领域的主要特征,她通过揭示私人领域之于公共领域的不同,批判普遍主义的命题,批判高度同质化的世界,展现了一个“以意见取代真理、从意见中掌握真理”的领域,这一领域强调的是人与人交流的看法以及从中所展示的人的独特性,唯有不同切面的呈现,才能真正看到世界的完整。

2.公共领域的主体:人的复数形式

阿伦特认为:“复数性的人的条件,不是单个的人,而是人们,生活在地球上和栖息于世界的事实。”[7]所谓“复数性”(plurality),即是指人的平等性和人的差异性。首先是人的平等性。如果人是不平等的,那他们就无法彼此理解,也无法计划将来,“每一个人都能提供新的视角和作出新的行动”[8]。其次是人的差异性。阿伦特认为:假如人仅仅是同一个模式的重复和复制,那么其本性就与其他东西无异。而这将使人湮灭于集体当中,因为我们所有人都不愿意和曾经活过、正在活着或将要活着的其他任何人相同。“每个人都是独一无二的个体,正是这种差异化的个体构成的差异化的公共领域,才是真正的公共领域。”[9]

阿伦特的关于人的“复数性”的思想,肯定了个人的价值,正是因为人的“复数性”的存在,使得人们摆脱了孤独和原子化的个人状态,在公共领域中从彼此不同的个体身上获得确证,从而形成相互依存的共同体。这也是公共领域存在的必要前提,因为正是由于来自不同视域、不同立场和不同角度的人的存在和沟通才构成和丰富了公共领域。否则,公共领域就只是单个的人的集合而已,人的行动也毫无意义。

3.积极的行动

公共领域是如何通过差异化的个体得以重建的呢?阿伦特认为:应该通过积极的行动,使行动者在言行中彰显,从而建构平等对话、交流意见的场域。她认为现代性危机的根源之一,就在于劳动和工作的全面胜利引起了沉思生活和积极生活之间的倒转,人类过度依赖技术,将一切乃至人类自身也看作了材料来创造历史。因此,要重建公共领域,通过积极的行动是必然路径。行动追求卓异,行动是自由的、是复数性的人们在公共领域当中的显现,通过行动人们彰显了自身的独特性,体现了人的尊严和价值。因而唯有行动,才能使得生命获得持久性。(未完待续)注:李竹,上海大学上海美术学院博士研究生,四川美术学院教师。

注释:

[1] 滋贺秀山著.王亚新等编.明清时期的民事审判与民间契约[C].法律出版社.1998.

[2] 部分学者严格按照西方“公共”一词产生的来源,认为在尚无公民社会的情况下,中国是没有“公共领域”的;另一部分学者则根据现实的发展状况,将中国正在形成当中的传媒空间、微博微信等网络空间、城市或者乡村共同活动的空间看成是“公共领域”,虽然它不符合从市民社会到公民社会的发展路径,但学术概念不能固守本质主义,而是应该看到现实发展的种种复杂状况并加以讨论。

[3] 胡德胜.“公众参与”概念辨析[J].贵州大学学报(社会科学版).2016:104.

[4] 2014年,哈佛大学社会学学者周韵发表《谁的乡村,谁的共同体?——品味,区隔与碧山计划》一文,全面质疑“碧山计划”;认为“碧山计划”的审美是精英主义的,是一种中产阶级知识分子的趣味,真正的村民却被排除在外。

[5] 杨仁忠.公共领域论[M].北京:人民出版社,2009,9

[6] 刘颖.公共领域的三重批判[D].[博士论文].长春:东北师范大学.2014:25.

[7] 汉娜·阿伦特.人的境况[M].王寅丽译.上海:上海人民出版社,2017:1.

[8] 汉娜·阿伦特.人的境况[M].王寅丽译.上海:上海人民出版社,2017:5.

[9] 汉娜·阿伦特.人的境况[M].王寅丽译.上海:上海人民出版社,2017:2.