从“明皇幸蜀图”谈李思训的生平(上)

谈晟广

台北故宫博物院所藏,今被定名为(传)唐代李昭道的“明皇幸蜀图”(图1),在清《石渠宝笈·三编》中的著录画名曾是《宋人关山行旅》。该画曾于1961年赴美展出,并在次年纽约举办的研讨会上,开始受到学者关注。笔者所见该画的一次公开展示,是在2007年1月由台北故宫所策划举办的“大观·北宋书画特展”上,留下了极为深刻的印象。2014年7月,该画又在日本东京国立博物馆展出。

据“大观·北宋书画特展”展览图录介绍,该画之定名,由“宋人关山行旅”到“明皇幸蜀图”的转变,始于1957年李霖灿先生根据苏轼《书李将军三鬃马图》和南宋叶梦得(1077-1148年)《避暑录话》笔记所作的修改。苏轼的题跋曰:“唐李将军思训作《明皇摘瓜图》。嘉陵山川帝乘赤骠其三鬃,与诸王及嫔御十数骑出飞仙岭下。初见平陆,马皆若惊,而帝马见小桥作裴徊不进状。不知三鬃谓何,后见岑嘉州有《卫节度赤骠歌》云,‘赤髯胡雏金剪刀,平明剪出三鬃高,乃知唐御马多剪治,而三鬃其饰也。”叶梦得则说:“《明皇幸蜀图》,李思训画,藏宗室汝南郡王仲忽家。余尝见其摹本……宫女有即圃摘瓜者,或讳之为摘瓜图。”李霖灿认为,此图当作《摘瓜图》或《明皇幸蜀图》,两个画名不过是“一图两名”。

北宋宣和内府,《宣和画谱》记载的藏品目录中,李思训名下并无和“摘瓜”主题相关的画作,倒是隋朝展子虔和李思训之子昭道名下,各有“摘瓜图一”。此后,杨新先生对李霖灿说又有新的补充,杨注意到文献对于画题的使用不一致,认为:《宣和画谱》中李昭道名下的《摘瓜图》可能就是苏轼所说的《明皇摘瓜图》,《宣和画谱》的编者大概考虑到李思训卒于安史之乱以前,所以改订为昭道所作;至于不加“明皇”二字,乃是编者对避蜀故实的顾忌所致;“明皇幸蜀图”是针对整个事件给题,《(明皇)摘瓜图》则是对画中细节的描述。由此,所谓“明皇幸蜀图”的作者之厘定,由“传李思训”变成了“传李昭道”。

苏轼和叶梦得文献中的所指,是否就是现今被称作“明皇幸蜀图”的画作,是大有可疑的——该图画面上根本没有宫女摘瓜的场景。迄今为止,多位学者在论及此画时似乎都未曾对画名提出疑义,而争论的焦点则集中在该画的制作年代到底是唐本还是宋本抑或明仿本的问题[1]。然而,令笔者颇感意外的是,仅仅从画面内容即可作判断——这是一张与明皇“摘瓜”和“幸蜀”题材完全无关的古代画作。

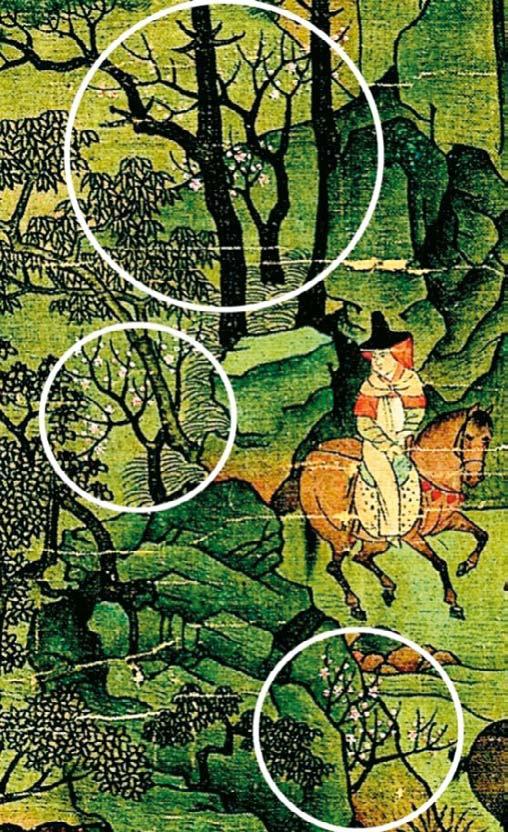

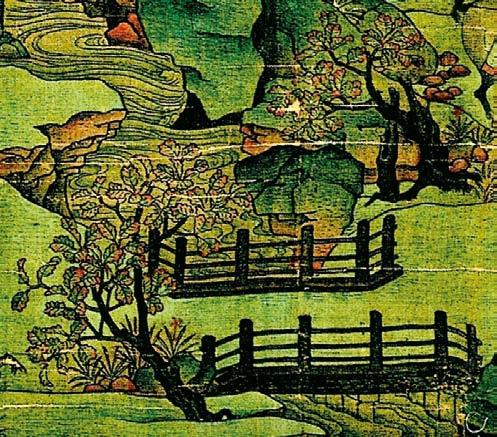

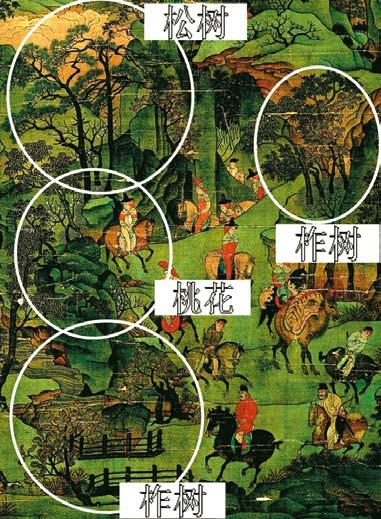

可以确知,“安史之乱”始于唐玄宗天宝十四年(755年)十一月;次年六月上旬,玄宗逃離长安;六月十三日,到达今陕西兴平西北23华里的马嵬坡,在这里,发生了兵变,他与心爱的杨贵妃诀别;十月,玄宗至成都。这期间,入蜀的季节至少是初秋,渐入深秋,正是瓜熟季节,如果此时说“摘瓜”和“幸蜀”相关,也合情理。可是,这幅如今被称作“明皇幸蜀图”的画面上,最醒目的树种除了松树之外,绘有约10株盛开的桃花(图2)散落在山间,暗示此乃春天之景;另外还有一种阔叶树遍布画间,这是柞树(又称橡树、栎树、槲树),于中国北方、西北一带广有分布,此树树叶在春季初发时,有一段时间会呈现出内绿边红的漂亮颜色,夏季变为全绿,入秋则变至枯黄。画上所描绘的柞树,朱砂色的边缘向绿色的叶心过渡,显然是春季所呈现之颜色(图3a、b)。甘肃陇东著名的“仙山”——崆峒山上,植被分布最广的就是柞树,漫山遍野,而且,今日竟然可见图中所示的松树、桃树、柞树伴生的场景(图4a、b)。如此生机盎然的春色画面,提醒我们——这既不是瓜熟的季节,也与明皇入蜀的时间完全无关。

今纽约大都会艺术博物馆藏有一件佚名《唐玄宗避蜀图》(图5),可能是南宋初年的宫廷画师所绘,不仅画面上山间红色的枫叶暗示着故事发生在秋季,细心的李霖灿先生在研究中曾经注意到,图中那匹无人骑的白马,象征着已被处决的杨贵妃,这方是针对明皇幸蜀题材的一种合理假设。另外,画面全副武装的士兵和翻飞的旌旗,似乎也正符合白居易在《长恨歌》中所吟唱的内容:“旌旗无光日色薄。”而台北故宫的那幅所谓“明皇幸蜀图”,画面既无翻飞的旗帜,也无士兵的剑戟,非但明皇神情悠闲自得,紧跟他的随从们甚至还面带微笑(图6),让人实在难以将之与落难的情景联系起来。此外,画面中高大沉重的骆驼能不能行走艰险的蜀道,也令人怀疑。

除了这幅“明皇幸蜀图”之外,尚有多幅或从此本摹出的古画,画面与之细节雷同,如台北故宫博物院藏(传)李昭道《春山行旅图》、日本大和文华馆藏“李迪”款和《宋元明清名画大观》(大册)中的两幅《明皇幸蜀图》、美国华盛顿特区佛利尔艺术馆和费城宾夕法尼亚大学博物馆分别各收藏有两幅和一幅“仇英”款《明皇幸蜀图》。那幅旧签题“唐李昭道春山行旅图”的画,将台北故宫本“明皇幸蜀图”横式构图压缩成了立式构图,从画面样式化的用笔和敷色来看,是一件明仿本。另藏于日本的两个本子则分别截取了(传)唐人本画面左幅和左上角的一个角落,组成独立的画面,从柔细的线条和略皴的技法来看,时代也不会越过明代。不过,明人仿本《春山行旅图》的定名也在提醒我们,该画的主题和春天有关。

迄今为止,无人能否认,台北故宫本“明皇幸蜀图”在很大程度上反映了唐代李思训、李昭道父子山水的面貌。但,此画是不是李氏父子的原本?若是后世摹本,它到底在多大程度能够反映李氏父子山水面貌?若既非“幸蜀”,也非“摘瓜”,那此画所要表达的主题到底是什么?在没有回归到李思训之政治生涯和历史背景之前,当然不会有接近史实的答案。

我们对于李思训生平的了解,限于五种原始材料,即:唐张彦远《历代名画记》和唐朱景玄的《唐朝名画录》中有关李思训的简略生平;《旧唐书》卷六十和《新唐书》卷七十八《长平肃王李叔良列传》之后,均附有其孙李思训生平简短的叙述;唐代书法家李邕书《唐故右武卫大将军李府君碑》(又称《云麾将军李思训碑》,下文简称《李思训碑》),非常遗憾的是,此碑很多文字漫漶不可识,今存唐人的文献中也无全文著录,我们仍将以碑中残缺的文字为中心,尝试还原李思训的生平。

根据《历代名画记》“开元六年赠秦州都督”和《李思训碑》“春秋六十六”来推算,李思训生于唐高宗永徽四年(653年),卒于唐玄宗开元六年(718年)八月,享年六十六岁。他出身于“陇西李氏”,是李唐王朝的宗亲。陇西,泛指陇山(即六盘山)以西的地方,又因古人以西为右而称陇右,陇右在很多情况下也指甘肃。据两《唐书》“李叔良传”,李思训的曾祖父李祎,是唐高祖李渊的叔父,任隋上仪同三司,武德初年(618年)追封郇王,生子叔良、德良和幼良。李思训的祖父李叔良,是李渊的堂弟,义宁中(617-618年)授左光禄大夫,封长平郡公;武德元年(618年)拜刑部侍郎,进爵为王师,镇泾州以御薛举;武德四年(621年),突厥入寇,命叔良率五军击之,叔良中流矢而薨,赠左翊卫大将军灵州总管,谥曰肃。长平肃王李叔良生子孝协和孝斌,孝斌生子思训和思诲。武德五年(622年),李思训的伯父李孝协被封范阳郡王,贞观初年(627年),以属疏例降封郇国公,累迁魏州刺史,麟德中(664-665年)坐受赃赐死。李思训的父亲李孝斌,官至原州都督府长史。思训之弟思诲,垂拱中(685-688年)任扬州参军,唐玄宗时位极一时的宰相李林甫即思诲之子。从李思训家族的历史和行迹范围来看,大抵不出陇西、陇东一带。李叔良所镇守的泾州,即今甘肃天水泾川縣,李孝斌所任职的原州都督府,在今宁夏固原。除了陇西狄道(今甘肃临洮)之外,李思训的祖父和父亲生前活动的中心一直就是陇地的今甘肃天水和宁夏固原一带,也就是说李思训的成长环境,是离不开陇西和陇东的——明白这一点对我们理解李思训的绘画来说非常关键。

据《新唐书》,思训“高宗时累转江都令属”,就是在今江苏扬州任江都令。永淳二年(683年)七月,56岁的唐高宗薨,武则天以太后临朝称制,先后废中宗、睿宗,于次年九月初六,改元光宅,改东都洛阳为神都,改旗帜颜色、官署名称与官员服色,向天下昭示一个新时代的到来。《李思训碑》显示,“则天革命”的时候,李思训陷入了“履霜坚冰/终风折木”的危险境地,性命将虞,于是:“公叹曰/天□□蛾□□木未(阙二十三字)足以□家□诟/俟时变名求活。”此句所阙的文字内容并不难想象,乃是李思训对时事的一种审度和感喟,他要选择弃官、潜匿的亡命生涯,且要“俟时”“变名求活”。不附于武氏的李思训,其下场或如两《唐书》中分别所记:“武后多杀宗室,思训弃官去”;“则天革命,宗室多见构陷,思训遂弃官潜匿”。从“变名求活”“弃官去”和“潜匿”等关键词来判断,这是一种突发事件的、被动的、带有畏罪嫌疑的逃离。

尽管武则天在登基之路上,对于李氏宗亲多有构陷和诛杀,然一个不可否认的事实就是,她当时针对的主要目标还是集中在那些威胁到她皇权的高祖李渊和太宗李世民的直系皇亲身上,若非有异举,至少还不至于要让身出旁系的李思训亡命而逃。而且,李思训的弟弟李思诲,先是任职朝散大夫,又在“则天革命”后的垂拱中(684-688年),任职扬州大都督府的参军。既然思诲并未因武氏对宗亲的构陷而受影响,继续做官,以此来解释其兄长李思训潜匿的原因,显然是不合情理的。在史志和碑传剜缺文字中无法找到关键信息的情况之下,一个合理解释就是——在武则天临朝改元后的第23天,身在扬州的李思训可能卷入了发生在此地的一次轰轰烈烈的“叛变”事件——九月二十九日,李敬业以匡复为名在扬州起兵。

李敬业(?-684年),又称徐敬业,是初唐将领李绩(原姓徐,赐姓李)之孙。总章二年(669年),李绩死,敬业袭爵英国公,历官太仆少卿、眉州刺史。684年,敬业因事被掌握全部权力的武太后贬为柳州司马,赴任途中,遇给事中唐之奇贬括苍令、詹事府司直杜求仁贬黝令、长安主簿骆宾王贬临海丞、李敬猷(敬业弟)自盩厔令坐事免,这些同遭贬黜的官员,机缘巧合,“俱客扬州,失职怏怏”,他们还遇到了御史魏思温和奉使扬州的监察御史薛璋。“时武后既废中宗,又立睿宗,实亦囚之。诸武擅命,唐子孙诛戮,天下愤之”,敬业等乘人怨,谋起兵,自称为匡复府大将军,领扬州大都督,招集民众,以扶助中宗复位为号召,并发布了由骆宾王撰写的《为李敬业讨武瞾檄》,历数武则天的数宗罪,强调武的行为乃“人神之所同嫉,天地之所不容”,以向天下昭示“叛乱”行为的正当性。敬业起兵后,武则天剥夺了他的赐姓,命左玉铃卫大将军李孝逸统兵镇压。十一月十八日,敬业败逃,与徐敬猷、唐之奇、杜求仁、骆宾王轻骑遁江都,携妻、子,奔润州,将入海投高丽,在舟中为部将王那相所杀,与另外24个叛将的头颅并献给武则天,李孝逸亦令追捕余党,平定扬州。

倘若真是被卷入这场叛乱,无论当初是自觉或非自觉,身为江都令的李思训难逃其咎。在扬州兵败后,他的唯一选择就只能是“变名求活”“弃官去”和“潜匿”。然而,身将何处呢?《李思训碑》云:“寡欲超然/远寻好山海/图慕神仙事。”或许,李思训回到了从小成长的陇地,相对于关中和中原来说,较少耳目,的确是一个远离人间的“仙境”。何况,诸多传说中的神仙居住之山(如崆峒山、唐述山),也在召唤他去“远寻”。此说如果能够成立,那么对于今名《明皇幸蜀图》的正确解读,将不再只是停留在毫无根据的猜测上。事实上,这幅山形奇特的山水图画,原型可能正是陇地山水。

与李思训同时代的张鷟(字文成),曾长期任职于陇西,其传奇小说《游仙窟》的故事开头,正是从陇西唐述山(又称小积石山,即今甘肃永靖炳灵寺一带)开始的,那里是“深谷带地,击穿崖岸之形,高岭横天,刀削冈峦之势。烟霞子细,泉石分明,实天上之灵奇,乃人间之妙绝”的古老相传之“神仙窟”。北魏郦道元在《水经注》中就曾描述这里:“每时见神人往还矣,盖鸿衣羽裳之士,练精饵食之夫耳,俗人不悟其仙者,乃谓之神鬼。”巧合的是,张鷟任职于陇西与李思训任职于扬州期间,都有一位共同的上司,那就是李敬玄(615-682年)。仪凤三年(678年),中书令李敬玄拜洮河道大总管,兼镇抚大使,检校鄯州都督,统兵征讨吐蕃。李敬玄兵败后,被贬为衡州刺史,后迁扬州大都督府长史(负责管理州务),永淳元年(682年)卒于扬州官任,他在扬州待了2年多的时间。据《新唐书》,李敬玄“博覽群书,特善于五礼”,从“敬玄”二字来看,当十分崇尚仙道。《游仙窟》中记载的“神仙窟”,李敬玄亦有游览。今甘肃炳灵寺石窟第60窟的摩崖上,存有仪凤三年(678年)石刻,称为《唐张楚金摩崖碑》残文,所记乃李敬玄征讨吐蕃时,派人迎邀张楚金,登阁道入灵岩寺之事:这里“上吐云霓”,“(山)岩峭峙,削成万仞高林”;“天云合际,泉霞乱色”;“琉璃之水,冠曦吐曜”;“焕若仙居”;“青溪万转,绿障百重”;“秀风荣茂琼柯与碧叶云飞”;“圣玄之所,游□仙之……”;“□化生仙”;“……霞开,阻风烟于迭嶂”;“氤氲”;“藤萝纷乱”;文字中尚存多个“仙”字[2]——总之,这里就是一个“神仙”所在。陇西是李思训的家乡,或许,李敬玄曾向李思训描述过唐述山的“神仙”,引发了李思训在“去官”“潜匿”时对陇西神仙之地的向往。(未完待续)

注:本文注释因篇幅所限,杂志刊登予以删减,拟结集出版时附录。

注释:

[1] 其他学者关于该画的研究有:[日]铃木敬:《唐代绘画·明皇幸蜀图》,《中国绘画史》四,台北:故宫博物院,1987,页79-83;郑又嘉:《元人画作或宋人模本:石守谦对杨新看法的几点回应》,《典藏·古美术》,第96期,2000年,页34-37;薛永年:《明皇幸蜀图与春山泛舟图断代》,《典藏·古美术》,第96期,2000年,页38-39;[日]古原宏申:《唐人明皇幸蜀图》,《中国画卷の研究》,东京:中央公论美术出版,2005,页129-134;等等。

[2] 此石刻剥蚀严重,辨识不易,此据《积石录本》。据记,此本是1963年8月由阎文儒、乔今同、耿刘同“登梯轮流认读”,张思温写记。后来,1975年7月、1982年10月,张等人再次“登览补识”“又作补正”。参见郭友实主编,《炳灵寺史话》,兰州:甘肃文化出版社,2008年,页147-150。