湘西苗族传统村落建筑景观基因识别与特征解析

李强,龙望,黄柳倩

(衡阳师范学院 城市与旅游学院,湖南 衡阳 421002)

少数民族传统村落具有独特的民族文化景观,主要体现在村落肌理、传统建筑、民族服饰、语言文字、图腾标志、宗教信仰等方面。其中,少数民族传统建筑能够反映某一历史时期少数民族人民的生活环境、价值观念、民俗风情,具有较高的历史文化价值、艺术价值和科学研究价值。民族传统建筑往往具有维系民族情感,提升民族认同的作用。苗族是一个具有悠久历史的迁徙民族,湘西苗族是西周到春秋战国时期从洞庭湖、鄱阳湖沿岸地区沿沅水和澧水迁入而逐渐形成[1]。湘西苗族传统村落地处湘西丘陵地区,交通不便,受到外界的影响较小,多数村落保存着较为传统的建筑风貌和风俗习惯。近年来,受到西部大开发、扶贫等国家政策以及城镇化快速发展的影响,湘西地区居民生活水平逐步提高,传统村落居民日益追求现代化生活方式,尤其体现在现有居住环境的改善方面。但是,由于缺乏对建筑文化的传承保护意识,传统建筑营造技术产生了断层等问题。随着中国传统村落旅游的兴起,湘西传统村落在旅游开发的过程中,由于对当地文化景观的认知有限,新建的旅游设施及项目在很大程度上与传统村落风貌不协调,甚至破坏了原有的特色民居建筑和公共建筑。因此,湘西地区传统村落建筑景观面临着前所未有的挑战。

以往,学者们对于苗族传统村落的研究主要集中在社会学、人类学等领域,多集中在苗族语言、服饰等传统文化、社会形态方面[1],其中一些研究也关注了苗族传统村落的地理环境特征、文化背景分析、聚落空间结构模式以及旅游发展等方面[2];但基于文化地理视角对苗族传统建筑景观的研究较少[3],景观基因理论为传统村落建筑景观的研究提供了崭新的视角,已经形成了一套较为成熟的理论体系,在传统聚落的遗产价值评估、旅游规划和保护等应用场景展现出了突出的价值[4]。聚落景观基因相关理论在识别聚落特色景观中已有较多成功的先例,已经对中国少数民族传统聚落景观的总体特征做了归纳总结并从地学视角对部分民族特色景观的基因进行了分析[5],识别和提炼了藏族、侗族、土家族、客家等民族(或民系)[6-9]以及地区(如徽州、大湘西)的景观基因[10-11]并进行相关应用研究,都从中识别出了具有鲜明族群特色或地域特色的聚落景观,这为本文识别并分析苗族传统村落的建筑景观基因提供了理论依据。

本文基于景观基因理论与方法,对湘西苗族传统村落建筑景观基因进行识别,解析其传统建筑景观基因的特征,对湘西苗族传统村落历史建筑保护、人居环境建设和旅游规划与开发等方面具有重要的现实意义。

1 研究区域概况与研究方法

1.1 研究区域概况

按照语言和地域分布,我国苗族可以分为东部(湘西州为中心)、中部(黔东南为中心)和西部(川滇黔)三个聚居区[12],广义上的湘西是湖南省西部包括张家界市、湘西自治州、怀化市以及邵阳市西部诸县在内的整个湖南西部地区的统称,存在东部和中部两个苗族群体。苗族三个聚居区在文化景观上差异颇大,本文研究的湘西苗族为被认定为苗族身份的,居住在以湘西土家族苗族自治州、麻阳、松桃、秀山等地的自称为 “雄” 的苗族,居住在武水吉首、泸溪、古丈交界区域的自称 “所” “芒” 的苗族,以及居住在沅陵、泸溪、古丈交界区的自称 “果雄翁” 的被认定为苗族成分的瓦乡人。从国家公示的五批中国传统村落名录来看,湘西苗族传统村落的空间分布集中于苗疆边墙西北侧,明清时期统治者通过卫所、苗疆边墙、哨卡等军事设施将湘西苗族围困于武陵山区的腹地,边墙内侧的苗族称为生(深)苗,外侧的苗族称为熟(浅)苗,从而隔绝了湘西各民族的往来。武陵山区位于我国地形第二阶梯和第三的交界处,地形起伏大,山高坡陡,河流落差大,水流湍急,不利于大型聚落的产生。地理环境复杂、以及封闭的历史因素使得湘西的苗族传统村落独具特色。

本文在研究过程中于2018-2020 年共计5 次现场踏勘了湘西28 个传统村落。根据湘西苗族传统村落的地理环境、风俗习惯、历史条件和地域空间差异,通过查阅文献、地方志等文献资料,将湘西苗族传统村落分为花(垣)保(靖)苗族村落区、松(桃) 凤(凰) 苗族村落区、泸(溪)古(丈)苗族村落区(图1)。研究区域上主要考察了花保苗族传统村落区的龙鼻村、夯沙村、德夯村、中黄村、翁草村、九龙村等10 个传统村落,泸古苗族传统村落区的岩排溪村、河坪村、欧溪村、三角潭村等6 个传统村落,松凤苗族村落区的拉毫村、齐心村、老家寨村等7 个传统村落,同时考察了老司岩村、坐龙峡村、老司城村等5 个土家族传统村落作为对照。

图1 湘西传统村落空间分布与调研路线

1.2 研究方法

1.2.1 建筑景观基因识别方法

通过现场踏勘苗族传统村落,实地走访了当地的苗族祭司、村干部、村民、木匠、非遗传承人、旅游从业者等人群,借助文本、照片、音频、视频等音像记录,充分利用地理信息系统、遥感影像技术与互联网文献资源,获取了传统村落地理环境、建筑营造、民间传说、歌谣、风俗习惯等田野调查资料。在识别景观基因的四个原则下(即内在唯一性原则、外在唯一性原则、局部唯一性原则、总体优势性原则)[13],主要采用元素提取法、图案提取法、结构提取法、含义提取法[14]从民居建筑、公共建筑和神圣建筑三个方面识别苗族传统村落建筑景观基因。

1.2.2 建筑景观基因特征分析方法

苗族传统村落的民居建筑、公共建筑、神圣建筑在村寨中的空间位置、数量比重不同,体现了苗族人民在生产生活中的不同功能需求。民居建筑的功能是满足生活和安全需要,公共建筑一般是重要的社交场所,主要满足人的社会群体活动。神圣建筑对人的信仰、情感和归属等方面非常重要,能够加强民族认同。因此,不同类型建筑的景观基因要素存在一定的差异性,需要对建筑基因的不同特征进行分析:①综合考虑民族性、地域性因素,基于传统建筑的共性特征与差异特征,将湘西苗族民居建筑的景观基因特征大致分为建筑材质基因特征、建筑形制基因特征、建筑功能布局基因特征、建筑构件基因特征、建筑肌理基因特征等五个方面进行分析;②从区位、材质、体量、环境、布局等外在显性基因和历史缘由、心理要素、文化含义等内在隐性基因分析公共建筑、神圣建筑基因特征。

2 湘西苗族建筑景观基因识别与特征解析

2.1 民居建筑基因

湘西苗族具有独特的风俗习惯,受历史上移民、战争等族群互动的影响,湘西苗族建筑景观有别于其他民族。同时,在大湘西地区(即广义上的湘西,包括怀化市、湘西自治州、张家界市等地) 苗、瑶、侗、土家等族在地域空间上接近,在生活环境上类似,风俗文化相近,故而形成了民族建筑景观类似的现象。总体而言,湘西苗族民居建筑的基因主要体现在:建筑肌理、建筑形制、建筑材质、建筑功能、建筑构件与装饰等方面。

2.1.1 建筑肌理基因及其空间秩序

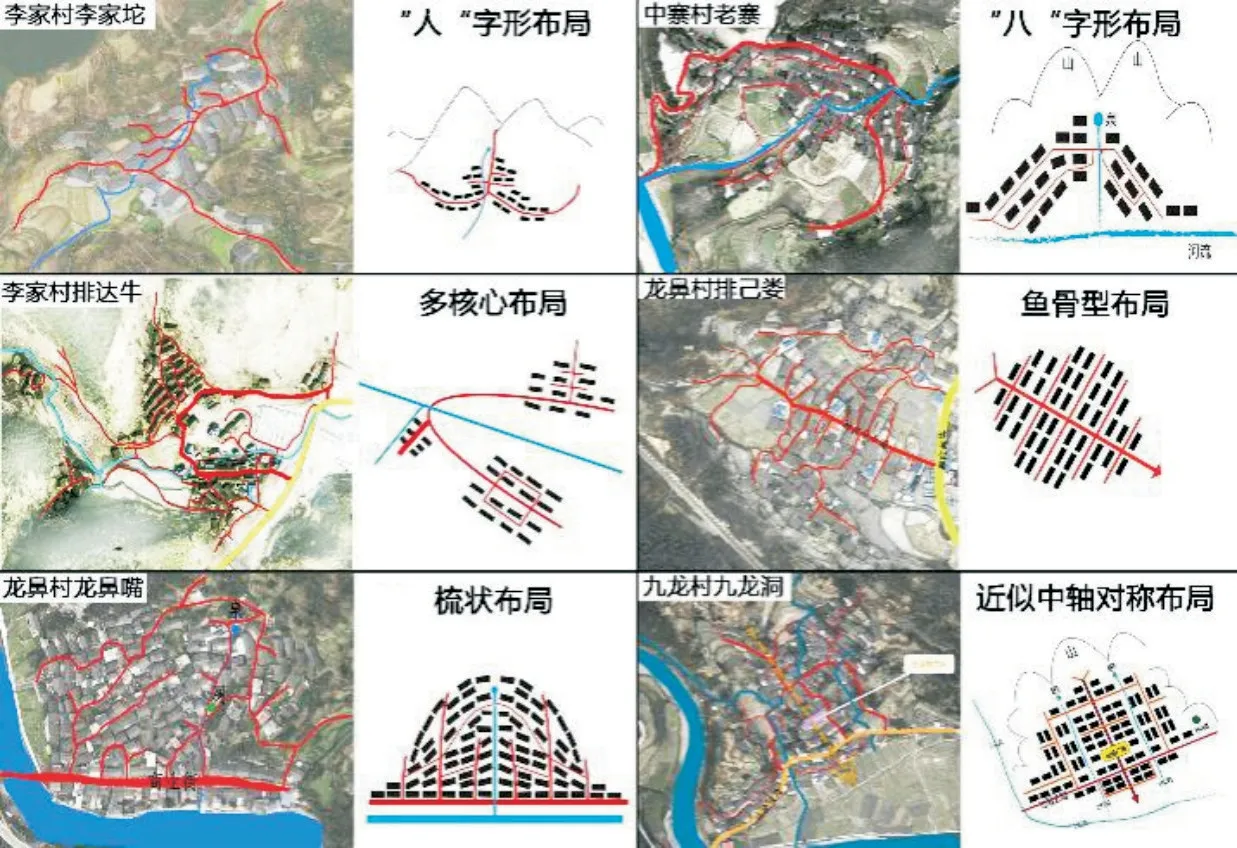

湘西苗族村落的建筑肌理主要受地形条件和传统观念的影响,在无序中体现了空间秩序。苗族传统村落建筑肌理主要顺应了山形地势,传统建筑往往选址于河流一侧,山沟两边,由于沟壑深浅不同,形成了 “八” 字形布局和 “人” 字形布局。此外,在山前洪积扇前选址的村寨,由于地形较为平坦,形成了以道路为骨架,建筑排布规整的鱼骨型布局。苗寨的空间布局还受到人为主观观念的影响,基于自然崇拜、祖先崇拜、趋吉心理,建筑向山神土地庙集中,建筑朝向河流中的水潭,因此苗族村寨建筑多具有向心性。部分村寨受风水学说影响,建筑群排列趋于中轴对称型,也有受到商业行为活动影响的村寨,建筑肌理呈梳状布局(图2)。

图2 苗族建筑肌理类型

2.1.2 建筑形制基因及其空间形态

湘西地区民居建筑多由堂屋、侧开间 “柏棕” 、吊脚楼和附属建筑组成。湘西苗族建筑以吊脚楼为特色,依山傍河而建,吊脚楼底层架空的目的是适应地形,减少土方,还可以堆放木柴或者其他杂物作为贮藏空间。不同于土家族吊脚楼,湘西苗族的吊脚楼更多为单吊式,在建筑平面上呈现为 “L” 型,只有一个厢房伸出悬空,下面用木柱支撑。花保苗族区民居建筑主体部分受破碎的地形限制以及人口结构因素影响,一般为两开间和三开间,泸古苗族区地形较为平坦且溪河较为平直,加上受汉文化影响较深,所以三开间式、五开间式较为常见。在松凤苗族区则因为在历史上处于交通要道,所以部分砖木结构建筑前半部朝向官道,后半部悬于江上。正是由于建筑技术、家庭人口结构的影响,湘西苗族建筑的在体量上一般要比土家族的要小或狭长一些。

2.1.3 建筑功能布局基因及其使用活动

湘西各民族建筑在空间划分上相似,但在空间使用活动上存在显著差异,湘西苗族区别于湘西其他民族建筑功能布局的一个重要特征是家先灵位位置的不同,主要位于侧开间——火塘间(苗语称 “柏棕” )靠山墙一侧中柱的位置,这一位置被称为 “行告” ,每逢年节或宰杀牛羊都要面向此位置祭拜,这一位置也很尊贵,平时只有家中长者才能坐; “柏棕” 以厚实的柏树为地板,在中央设有正方形的火塘,可供取暖、起居,厚实的地板可隔绝湿气,在 “柏棕” 铺上席子便可当床,也被称为 “火床” ,苗民们还可以在火塘上烹煮食物、熏烤腊肉等,集厨房、餐厅、卧室三个功能于一身。苗族的 “柏棕” 与湘西其他民族建筑的不同在于中柱采用的是抬梁式设计。苗家祭祀的习惯也影响了建筑的功能布局[15];湘西苗族建筑的功能布局与五溪地区其他民族的区别还在于堂屋巫祭的功能以及其在布局上为适应地形作的退堂处理。堂屋是整个建筑的核心,是承担婚丧嫁娶仪式以及祭祀和祈福仪式的重要空间,如传统的 “棰牛” 、 “吃猪” 以及 “接龙” 仪式中的 “安龙” 部分都是在堂屋举行并向 “柏棕” 进行横向祭祀的。湘西苗族部分三开间或以上的房屋会减少堂屋的面积,进行退堂处理,形成吞口式形状,给建筑前的坪场 “柏地” 增加场地与活动空间(图3)。

2.1.4 建筑材质基因及其风格

湘西苗族民居建筑用材以页岩、夯土、杉木为主,建筑纹理也是木质竖向与石板横向为主,建筑色彩以黑褐色、黄褐色、青色为主。材质对建筑风格影响最大,直接影响人的观感,建筑材质还间接影响建筑的高度、体量。建筑的空间尺度在很大程度上体现了居住者的心理需要。苗族传统建筑大都以矮小的杉木为材质,屋顶除了盖小青瓦也盖杉树皮,结构为穿斗式(图4)。在苗疆边墙附近腊尔山台地的松凤苗族村落区,民房等建筑都是就地取材。在花保苗族村落区,大都住在被称为生境的山区,石板房(图5)和木房交相错落,吊脚楼也很常见。在浅苗区,土层较厚,植被良好,与汉族建筑技术交流方便,以精巧的木建筑为主。

图3 苗族建筑平面与空间组合

图4 穿斗式木质民居

图5 石板式民居

2.1.5 建筑构件基因及其装饰图案

湘西苗族建筑与其他五溪地区民族建筑在建筑构件有一定区别,马头墙在保留传统形制的同时,墙角出现一定的上翘趋势,且以凤鸟为造型[16]。山区的湘西苗族村落在门窗等构件营造上以朴实厚重为主,较少有图案与花纹,除了方格图案窗花,主要的仿生型窗花多为花、鸟、蝴蝶等图案。民居建筑屋顶的脊刹在图案上造型丰富,用瓦片拼出了数十种图案。湘西苗族建筑还有着明显的巫术文化特征,房屋主人会请祭司 “巴岱” 在门槛正中钉上用朱砂写上符咒的木牌,这些木符既是民俗意义上的辟邪之物,也是一种建筑装饰(图6)。

图6 窗花与脊刹图案

2.2 公共建筑基因

公共建筑是少数民族聚落中最引人注目的标志性景观,承载了少数民族风俗、信仰、历史文化等信息。通过对湘西苗族传统村落的实地调查,本文认为苗族传统聚落的公共建筑主要有:寨门、招财桥、屯堡哨卡和保家楼。

2.2.1 寨门

在湘西地区,较大的苗族村寨往往修有木制的寨门,没有木制寨门的往往以巨石、大树来作为村寨入口的标志。寨门是村落的地理标志,区分着村寨内外,除了有保寨、护寨的功能外,苗族的寨门还有迎客、巫祭的功能,如迎客的拦门酒仪式和为病人举行的 “叫魂” 仪式都在此举行(图7a)。

2.2.2 屯堡哨卡和保家楼

历史上大小苗民起义发生了多次,湘西地区正是封建王朝和西南少数民族的冲突要地,明、清两朝统治者为镇压苗民起义,实施了卫所制度和屯防政策,这些政策制度的设立都留下了众多建筑遗产,不少讯堡、屯堡、碉堡、哨所、关门、关厢、营盘寨等保留至今,主要分布在苗疆边墙两侧。因防御需要,碉楼、营房、哨卡等一般在村寨外围地势较高的地方,组成围合或半围合空间,划分成议事厅、营房、瞭望台、兵器库等不同的军事功能。建筑用材则就地取材,以青石或夯土为墙体主要材料。这些屯堡多处于当时的交通要道,并且控制着周边村寨苗民的盐铁和土地,很容易发育成周边村寨商业贸易的中心,有些屯堡还因此发育成了村镇(图7b)。

2.2.3 招财桥

招财桥也称风雨桥,在湘西苗族的传统观念里,水代表财运,溪流冲入水潭形成的小漩涡被当成是铜钱的象征,因此桥湘西苗族村寨的桥多建在深潭之上,谓之 “招财桥” ,能给人们带来财运(图7c)。湘西苗族民居建筑的朝向选择方法上主要是看山、看水,看山则要选择朝向山的鞍部,意味着有出路,看水则是选择朝向小漩涡越多财运越旺的深潭,所以民居建筑间接的指向招财桥。招财桥除了起到交通作用,同时也是重要的交往空间,比如用来举行苗族鼓舞、对歌等活动。

图7 湘西苗族公共建筑

2.3 神圣建筑基因

2.3.1 “图久东” -山神土地庙

少数民族强烈的集体意识使其聚落具有向心性强的特征, “少数民族村落中均有一个集体象征的建筑物,这一主要标志物使得整个聚落有着统一整体的向心性,如苗族山神‘嘎嘛’的住屋”[5]。结合调研结果得知,湘西苗族建筑满足上述的苗族村寨的一般性特征,虽在说法上略有不同,但形式与内涵是一致的。湘西各苗寨都会在一株或一簇茂密的护寨树下用砖石为山神土地爷筑一间小屋,小屋称为 “图久东” (意为 “山神土地庙” )。建筑尺度只有半人高,红布当门,内置香炉,每逢年节便会举行群体性祭祀朝拜。 “图久东” 在整个村落的空间秩序中是绝对占优势的,一般在村寨的高处或在村寨中溪涧的另一侧,位置高于民居建筑。在村落选址和初建的时候, “图久东” 便已在村落边缘单独形成一个重要的精神空间(图8a)。

2.3.2 盘瓠庙与辛女庵

《溪蛮丛笑》载: “五溪之蛮,皆盘瓠种也” ,苗族就是五溪蛮之一。按照苗族神话传说和汉族文字记载,盘瓠为犬,因为取谷种救万民(或是杀了犬戎国吴将军),高辛氏信守承诺让女儿辛女嫁给了他,生下的子女之一就是苗族祖先。盘瓠崇拜还是现今部分苗、瑶、畲族共同的文化现象。辛女庵(图8b)、盘瓠庙(图8d) 盛行于泸溪、麻阳等地,存在多处由盘瓠、辛女命名的河、岩、洞、山等地名景观。苗族人民对盘瓠、辛女的诉求多为祈福、消灾、生育等,犬图腾还作为泸古苗族区苗族跳香节的祭祀对象,犬图腾在苗族服饰图案中也很常见。

2.3.3 白帝天王庙

白帝天王庙(图8c)也称三王庙,供奉的是三兄弟,分别为白脸、红脸和黑脸,因为老大是白脸,所以叫白帝天王。从白帝天王的神职来看,除了消灾、祈雨等祈祷性崇拜外,或者苗民偶有争斗或蒙冤要吃血发毒誓,都找白帝天王。关于白帝天王的来历,湘西各地苗族、土家族传说版本众多,《续辰州府志》《永绥厅志》《楚南苗志》《苗防备览》《泸溪县志》《凤凰厅续志》《乾州厅志》等地方志也说法不一,其身份是苗族、汉族还是土家族也存在争议,故事大致内容是因为三兄弟平苗有功,被皇帝忌惮和朝臣嫉妒毒杀,死后向皇帝索命,皇帝畏惧,敕封他们为天王。白帝天王崇拜在湘西苗区是区域性的,主要分布于苗疆军营区苗族村寨和武水沿岸,以湘西鸦溪地区最为集中。

2.3.4 飞山庙

飞山庙又名威远候庙,祭祀的是飞山蛮首领杨再思,飞山蛮也称飞山峒蛮、飞山峒僚、溆州蛮、武冈僚,是唐代末期盘踞于靖州县城外以飞山为中心的少数民族集团,现今湘西地区杨姓苗族、侗族、土家族是其后代。从沅江顺流而下,自从武水溯流而上的杨姓苗族群体依然保持着到飞山庙祭祀杨再思的习惯,飞山庙多分布于沅水流域杨氏村落。

2.3.5 伏波庙

伏波庙祭祀的是东汉伏波将军马援。相传马援在征战五溪蛮(包括现今的苗、瑶、侗、土家等族)时病死,后世将伏波将军当作疏河通航的水神崇拜。沅水湘西段及其支流酉水和武水通航较好,北达巴蜀,南通滇越,通商的汉族群体较多,故而湘西沅水及其支流沿岸的传统村落中存在伏波庙的现象。

苗族神圣建筑大都为砖木结构,除山神土地庙外,苗族神圣建筑体量要比民居建筑大得多,而且建筑造型要更丰富。略弯弯起翘的马头墙是区别于湘西苗族民居建筑的重要特征(马头墙在苗族传统民居建筑中较为少见),而且大都带有天井,这些相同建筑基因在地理空间上都靠近沅水及其支流。苗族神圣建筑体现了历史上湘西地区的苗族信仰传承,体现了苗族与其他民族之间的族群互动与文化交流。

3 结论与讨论

传统建筑是少数民族文化中最易辨别的文化景观,普遍受到所在区域自然地理环境、民族特色文化以及工程技术条件的影响。湘西地处黔贵高原及桂西北多民族聚落景观区、湘鄂赣平原山地聚落景观区与四川盆地及周边巴蜀聚落景观区的交界地带[17],在独特的地理环境和历史背景下,多种文化景观在此相互交融。湘西苗族在传承一定民族文化景观基因的同时,又融入了多民族的文化景观基因,形成了湘西苗族独特的建筑文化景观。本文认为湘西苗族民居建筑的基因主要体现在建筑肌理、建筑形制、建筑材质、建筑功能、建筑构件与装饰等方面。对于不同类型的传统建筑,在景观基因上既有共性方面的基因,也存在差异性基因,这主要由各类型传统建筑的承载功能所决定。苗族民居建筑的基因主要体现在它的生产、生活功能,公共建筑的基因主要体现在军事防御、娱乐交往等方面,神圣建筑的基因主要体现在文化的传承与交互融合。三者都有共同的基因要素,如:形制、材质等,在差异性要素方面则主要体现在功能空间上以及建筑的风格、体量等方面。

本文对苗族建筑文化做了大量的田野调查,在苗族建筑景观基因的识别与特征分析上做了一定工作,但仍然存在较多的不足。今后的研究中可进一步加强对传统建筑的空间形态、空间秩序等方面的定量化研究,进一步扩大苗族传统村落的调查范围,通过定量分析与定性分析相结合,借助GIS 等工具建立大容量、高精度的建筑景观建立不同区域不同类型的建筑景观基因图谱,为苗族传统建筑景观的保护、传承与发展提供合理依据。