所得税改革与国有企业技术创新

——专利数量与专利质量视角

邱洋冬

(暨南大学 产业经济研究院,广东 广州 510632)

一、引 言

尽管税收政策对企业创新数量的影响在理论和经验上都得到了大量论证,但这些研究结论在企业创新驱动提质增效方面的适用性却有待商榷,特别是对于长期以来饱受争议的国有企业,税收政策能否激励其从事实质性创新,提升国有企业专利质量,已成为政府与学者必须高度重视和亟待解答的重大命题。过去为吸引外商直接投资,引进外资企业先进技术与管理理念,我国在政策上对外资企业给予了较大的优惠,特别表现在税收方面,2007年之前我国内资企业的所得税税率普遍高于外资企业所得税税率,外资企业一度享受着“超国民待遇”。当然,对外国投资者征税的“超国民待遇”势必导致内资企业税收负担加大,损害内资企业的市场竞争力,因此也引发了学者的批评与讨论。[1]2006年中央政府正式宣布重塑国内企业的企业所得税税基,同年7月对企业所得税工资支出税前扣除政策进行了调整,自2006年7月1日起,企业所得税税前扣除的计税工资定额标准统一调整为每人每月1600元,同时停止执行按20%比例上浮的政策。毋庸置疑,所得税税基改革有助于降低内资企业税收负担,但是能否刺激企业创新则有待进一步检验与分析。

现有税收政策与企业创新方面的研究大都停留在创新数量层面,并且主要观点为减税激励有助于促进企业创新。Atanassov和Liu[2]发现所得税削减不仅有助于提升企业专利数量,而且有助于提升企业专利的引用量,即对企业创新数量与创新质量提升均具有重要的激励作用,特别是对于治理较弱、财务约束较大的企业,减税对企业创新的影响更大。Jia和Ma[3]发现税收优惠政策极大地刺激了私营企业的研发,但对国有企业的研发支出几乎没有影响。林洲钰等[4]发现税率降低与研发费用抵扣政策有助于降低企业创新成本,有效地提升了企业的创新绩效,具体表现为三类专利数量的增加。但是降低税率对企业创新的影响效果还取决于税收激励强度的大小,两者之间存在倒U型关系,过高的税收激励强度可能不利于企业创新。也有学者对减税激励持质疑态度,譬如Mukherjee等[5]发现增加税负会减少未来的创新,而且税收不仅影响专利和R&D投资,还影响新产品的引进,降低企业的风险承担水平。从创新质量的角度来看,杨国超等[6]发现减税激励可能扭曲企业的创新动机,不利于企业提升创新质量。

本文通过对中国工业企业数据库与国家知识产权局专利数据进行匹配,构建全新的数据样本,检验2006年所得税税基改革政策对国有企业的创新激励效应。研究发现:第一,从专利数量的角度看,2006年所得税税基改革政策有效提升了国有企业的创新积极性,具体表现为发明、实用新型与外观设计三类专利的申请数量上的增加。第二,从专利质量的角度看,2006年所得税税基改革政策整体上抑制了国有企业的创新质量的提升,而区别不同类型专利发现,这种抑制作用主要表现在企业的实用新型专利质量上。但幸运的是,政策冲击有助于促进国有企业发明专利质量的提升。第三,融资约束可能是所得税税基改革政策影响企业创新的内在机制。信贷获取方面,政策激励能够更有效地帮助受融资约束较大的企业获取信贷融资,而对于融资约束较小的企业而言,政策冲击的作用效果并不显著;创新数量方面,政策激励对不同融资约束企业均具有促进作用;专利质量方面,政策激励显著抑制了融资约束较小企业的专利质量。

本文可能的研究贡献有三:第一,本文将中国工业企业数据库与中国知识产权专利数据库相匹配形成新的组合库,该组合库具有详细的专利数据优势,通过深入挖掘企业专利信息能够较为合理地测算出企业专利质量。现有企业创新相关研究大都聚焦在专利数量层面[7-9],缺乏从专利质量层面去探讨企业创新问题,而提升企业创新质量恰好是我国实现经济高质量发展的重要支撑。本文运用专利质量刻画企业创新质量,不仅能够更好地反映企业创新能力,而且有助于从企业创新提质的角度为深入评估所得税税基改革政策实施效果拓展视角。第二,不同于现有研究事前政府补贴对企业创新的影响[10-12],本文重点研究所得税税基改革与国有企业的创新绩效问题,有利于为企业创新与减税激励相关研究提供来自体制转轨国家的新证据,特别是在国有企业创新质量备受质疑的情况下,研究所得税改革政策对国有企业创新质量的影响具有重要的学术价值与现实意义。第三,本文研究结论能够为提高所得税改革政策实施效果、激励企业创新提质提供新的政策见解。在实施所得改革政策过程中应当合理引导企业创新,防止国有企业“重数量而轻质量”行为。

二、理论基础与研究假说

《财政部国家税务总局关于调整企业所得税工资支出税前扣除政策的通知》(财税〔2006〕126号)规定,自2006年7月1日起,将企业工资支出的税前扣除限额调整为人均每月1600元。企业实际发放的工资额在上述扣除限额以内的部分,允许在企业所得税税前据实扣除;超过上述扣除限额的部分,不得扣除。这项政策是重塑国内企业所得税税基的一个重要举措。本文旨在检验这种所得税税基改革能否有效地激励国有企业创新,特别是检验政策激励与国有企业创新质量之间的关系。

企业所得税税基改革在一定程度上能够鼓励企业进行研发创新投资,随着税负压力的降低,企业创新的税后利润得到了更大的提升,有助于提升创新者的创新意愿,从而加大创新投资力度。企业创新活动具有不确定性、外部性与公共性特征。首先,创新活动具有高度的不确定性,且不确定性存在于研究开发、生产开发以及市场开发各个阶段[13-14];其次,创新主体的研发活动具备收益上的非排他性及消费上的非竞争性特征,满足公共品基本特性。[15-16]根据福利经济学第一定律,只要一般均衡理论的标准假设得不到满足,就可能出现市场失灵,如果完全交由市场配置,企业将降低研发创新投入,最终低于社会最优水平。[17]此外,研发创新还是一项投入大、周期长的风险性投资活动,企业创新决策行为过程中不仅需要考虑投资项目可能带来的预期收益,同时也需要更多地关注企业自有资金支持能力以及外部融资的获取能力。

Fama和Miller[18]指出,为最大化企业价值和股东财富,企业应该选择所有预期净现值(Net Present Value)为正的投资项目。但是企业创新活动,特别是实质性创新研发需要充足的资金供给作为投资基础。企业所得税改革政策主要通过降低企业的税收负担,增加企业的内部资金,从而提升企业的创新动力。一方面,创新活动属于风险性投资活动范畴,企业的资金拥有量决定了企业对待风险的态度以及最终的投资选择。[19-20]税收激励有助于减缓微观市场主体的税收负担并降低企业投资活动的边际成本,从而提高企业投资的期望收入,促进企业资本积累。因此, 减税在一定程度上有助于缓解企业的融资约束,从而提高企业的创新积极性。[21]另一方面,减税引致的企业可支配收入增加能够帮助企业引进更多优质的人才与设备,这对于提升企业创新质量具有重要的推动作用。[22]

创新活动的基本特性决定了不管是小企业还是大中企业,不管是民营企业还是国有企业,在创新决策中必须综合考虑高额物质资本投入与大量人力资本投入可能存在的风险以及企业自身所能具备的风险承担能力。而企业风险承担主要取决于企业的资金压力与企业所能够获取的资金信贷支持。降低税负能够通过增加企业内部资金的方式,缓解企业内源融资约束,提升企业的风险承担能力。根据融资优序理论,内源融资具有自主性与低成本的优势,是企业的首选融资方式,同时也是企业创新活动筹资的主要来源。[23]因此,沉重的企业税负可能降低内部现金流量,从而阻止更具风险的创新项目,即便这些创新项目是预期净现值为正的投资项目。

基于上述分析,本文提出以下研究假说:

假说1:所得税税基改革有助于缓解企业融资约束,提升企业创新水平。

三、识别策略与数据说明

(一) 计量模型设定

在实证研究中,倍差法常被用来剥离与评估政策处理效应,本文亦采用DID方法评估所得税税基改革政策影响企业创新的政策效果。其基本思想是,如果存在其他非干预组企业,并且在时间内序列上,这些企业可能与干预组企业受到相同因素的影响,结构性变化可能也会相似,那么利用这些没有受到政策干预的个体作为控制组,可能会得到干预组企业假使在未受到干预状态下的潜在结果。基于此,我们根据所得税税基改革政策的干预对象选取控制组与实验组,并构建以下DID估计模型:

Patent_numberit=α+β1didit+β2groupi+β3aftert+φControlit+εit

(1)

Patent_qualityit=α+β1didit+β2groupi+β3aftert+φControlit+εit

(2)

其中下标i表示企业,t为时间,Patent_number和Patent_quality为被解释变量,分别表示企业的专利数量与专利质量,专利数量以每年企业申请的专利数量加一的对数值衡量,专利质量的测算见下文。group为分组变量,after为干预前后的虚拟变量,而did是分组变量与干预前后虚拟变量的交乘项,具体测算见下文。Control为影响企业创新的一系列控制变量。此外,模型还加入了个体固定效应与时间固定效应以缓解潜在的企业特性与宏观经济等因素对模型结果的扰动。εit为随机干扰项,服从εit:iid(0,σ2),用以刻画其他非特异因素。本文感兴趣的估计系数β1可以捕捉与刻画出所得税税基改革政策对企业创新的冲击效果。

(二) 变量定义与测算

1.专利质量的测算。专利引用、知识宽度、技术范围是评估专利质量的常见指标。[24-26]鉴于专利引用数据的可得性较差,本文借鉴Akcigit等文献使用的知识宽度法来改进现有采用发明专利数量作为企业创新质量的测度方法。采用知识宽度法测算企业创新的首要步骤是计算企业每个专利的知识宽度,主要通过企业每项专利的国际专利分类号(IPC)进行计算。(1)考虑到外观设计专利的分类体系与发明专利与实用新型专利存在较大的差异,本文只考虑计算发明专利与实用新型专利的专利质量。我们基于赫芬达尔—赫希曼指数(HHI)的逻辑思路从专利IPC分类号大组层面(2)国际分类体系中采用“部—大类—小类—大组—小组”格式对专利进行分类。每个专利可能有多个专利分类号。计算出每个专利的专利质量。具体测算方法:

Qualityi=1-∑j(bij/∑jbij)2

(3)

其中Qualityi为专利i的专利质量,bij为专利i的IPC分类号中含有的IPC大组j数量,每个专利大组层面的分类号差异越大,专利涉及的知识范围越广,专利质量越高。然后借鉴张杰等[27]的做法,采取均值与中位数加权方式将企业申请专利的专利质量加总到企业层面,形成企业—年份的面板数据。在稳健性检验过程中,我们借鉴Lerner(1994)的方法,采用了专利技术范围作为专利质量的测算指标。

2.主解释变量的测算。根据2006年企业所得税工资支出税前扣除政策相关规定,2006年7月起,内资企业的工资减免额度增加到每人每月1600元,而外资企业在此期间未发生变化。研发费用扣除方面,国有、集体工业企业与民营企业之间存在一定的差别,因此为评估企业所得税工资支出税前扣除政策变动影响企业创新的净效应,需要尽可能保证实验组企业与控制组企业在样本区间内不存在其他政策变动的干扰。因此,与Shao(2019)保持一致,本文以国有、集体工业企业为实验组,group设定为1,以外资企业为控制组,group设定为0。干预起始年份为2006年,因此post变量以2006年前后设定虚拟变量。did则为group和post的交乘项,以检验政策干预的净效应。

3.控制变量的测算。借鉴以往学者的研究,本文控制变量包括:企业年龄age,以企业实际经营年数表示;企业规模size,以企业真实资产规模的对数值表示;企业财务杠杆lev,以企业总负债与总资产之比衡量;企业资产收益率roa,以税后净利润与总资产之比衡量,反映企业盈利能力。

(三)样本选择与数据来源

本研究数据涉及以下数据库:一是国家统计局统计发布的2003~2009年《中国工业企业数据库》,该数据库包含所有国有企业以及规模以上非国有企业数据。遵循聂辉华等[28]的做法,本文对工业企业数据库初始数据进行了相应的检查和处理。二是“China Patent”数据库和中国国家知识产权局SIPO专利数据库。“China Patent”数据库由He等[29]建立,包含企业名称、专利申请号、申请人、IPC等信息。需要说明的是,“China Patent”数据库将中国工业企业名单与国家专利局数据库进行了匹配,但是该项工作存在大量名单匹配错误问题,特别是一些企业名称类似却具有不同法人的企业,容易产生匹配错误。如果不加以识别并删除匹配错误样本,将造成专利数量与专利质量的测算偏误。

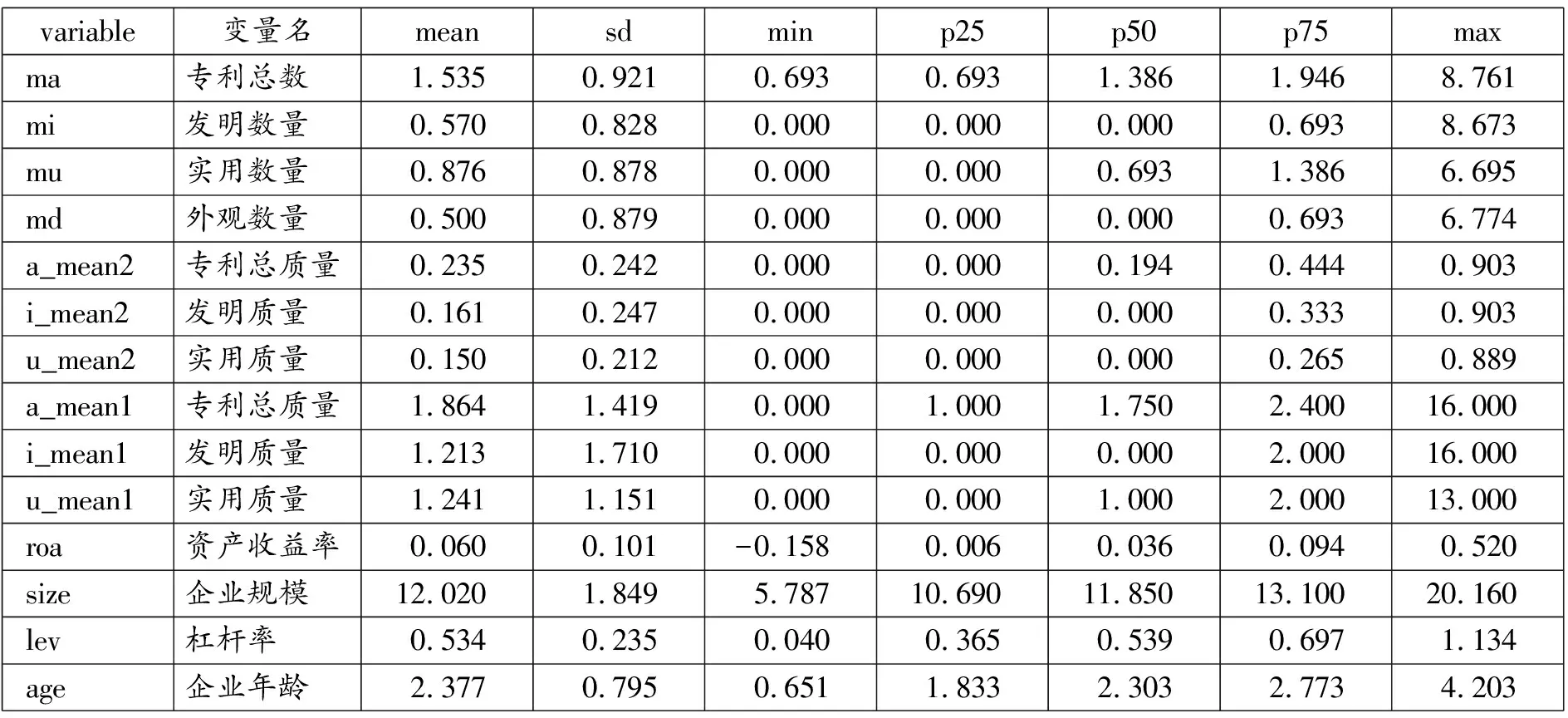

(四)描述性统计结果

表1中列出了2003~2009年中国工业企业数据库与专利数据库匹配得到的企业申请专利数量与专利质量的描述性统计特征。由表1可知,从专利数量来看,在本研究样本区间内,超过一半的企业没有一项发明专利申请,而实用新型专利申请数量远远大于发明专利与外观设计专利申请数量。从专利质量来看,发明专利质量明显高于实用新型专利质量。

表1 描述性统计结果

四、实证结果与分析

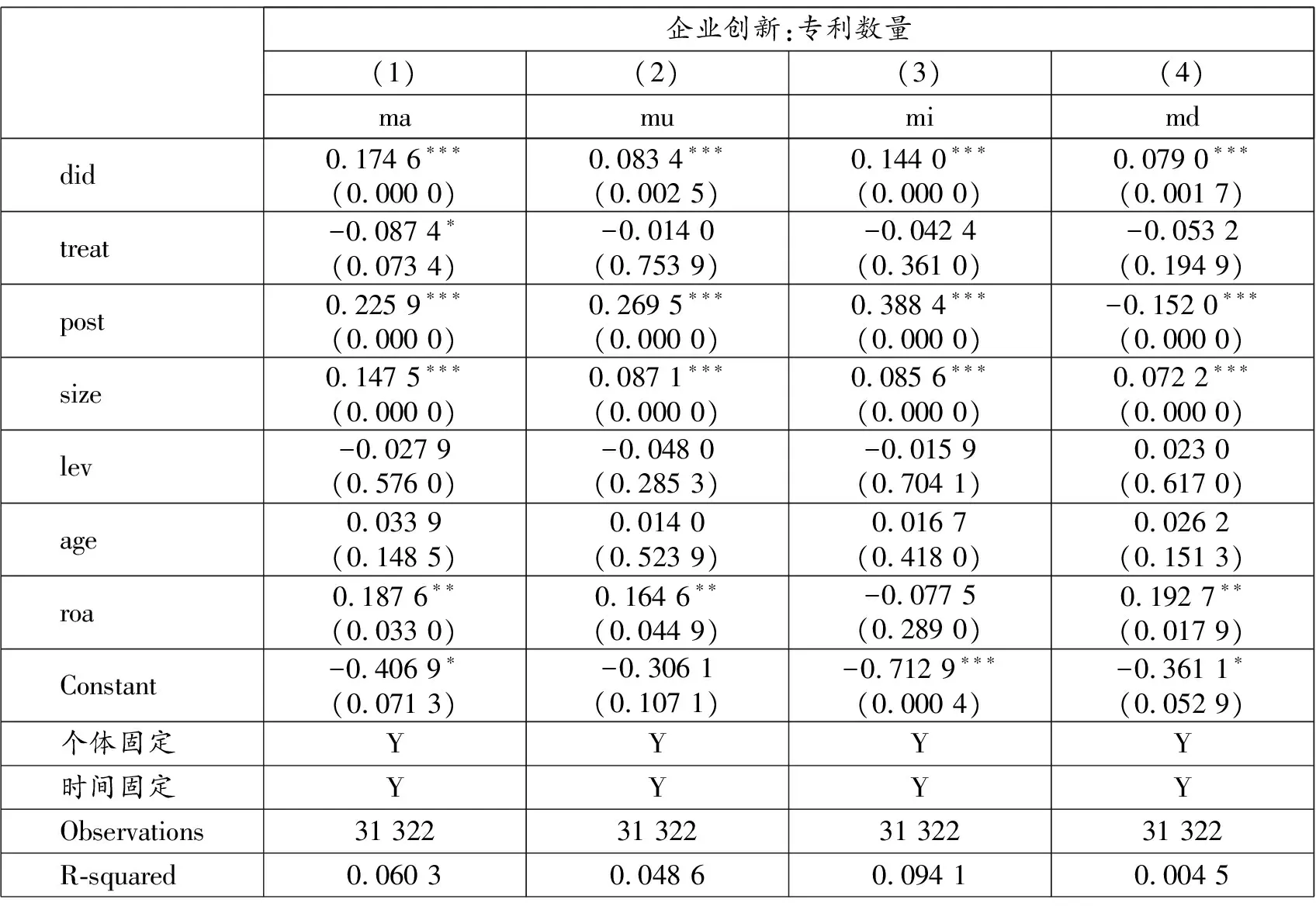

(一) 所得税改革与国企创新数量

根据理论分析,所得税税基改革能够有效降低企业的税收负担,增加企业的内部资金,从而提升企业的创新动力。表2报告了所得税税基改革对国有企业创新数量的影响结果,当被解释变量为专利总量ma时,主解释变量did的系数估计值为0.1746,在1%的显著性水平下显著,说明所得税税基改革能够有效提升国有企业整体创新产出。进一步区分不同类型的专利数量,结果发现,不管在发明专利数量mi、实用新型专利数量mu还是外观设计专利数量md上,主解释变量did的系数估计值均至少在1%的显著性水平下显著为正,说明所得税税基改革不仅能够有效提升专利质量更低的实用新型与外观设计专利产出数量,而且有助于提升专利质量更高的发明专利产出数量。上述结论支持研究假说1。

表2 所得税改革与国企创新数量

注:***、**、*分别表示1%、5%、10%水平的显著性,括号内数值为稳健标准误,表3~表7相同。

表3 所得税改革与国企创新质量

(二) 所得税改革与国企创新质量

所得税税基改革政策能够有效提升国有企业整体创新产出,那么该政策能否有助于提升国有企业的创新质量?进一步地,我们探讨所得税税基改革对企业创新质量的影响。表3报告了所得税税基改革对国有企业创新质量的影响结果,当被解释变量为所有专利(发明专利与实用新型专利)质量时,主解释变量did的系数估计值分别为-0.0294与-0.0225,均在1%的显著性水平下显著,说明所得税税基改革不利于国有企业整体创新质量的提升。进一步区分不同类型的专利质量,结果发现,did系数估计值在被解释变量为发明专利质量时不显著为正,而在被解释变量为实用新型专利质量时显著为负,说明所得税税基改革对国有企业整体创新质量的抑制作用可能主要表现在实用新型专利质量上,而对发明专利质量的提升可能存在促进作用。合理的解释是,相对于其他类型专利,发明专利授权相对严格,需要经历实质性审查过程,且发明专利的申请需要更大的物质资本与人力资本的投入,而企业的策略式创新更可能体现在实用新型专利的申请上。

五、稳健性检验与进一步讨论

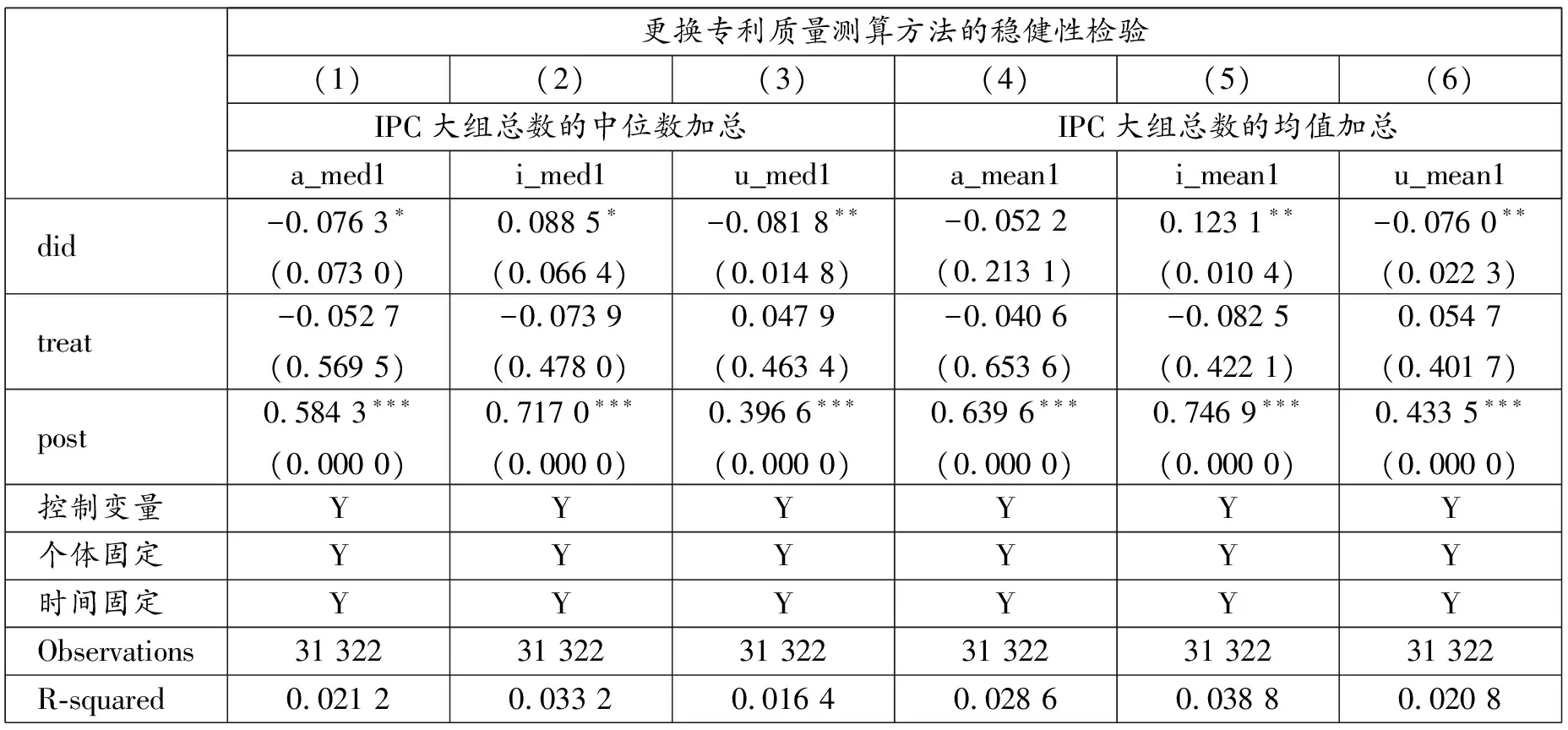

(一) 更换专利质量测算方法:专利IPC总数

被解释变量的测度是否合理直接决定了本文基准结论的准确性,因此本文更换企业专利质量的测算方法,借鉴Lerner(1994)的方法,采用专利技术范围作为专利质量的测算指标,检验结果如表4所示。从表4中我们可以清楚地发现,无论采用中位数加总还是均值加总方法,当被解释变量为全部专利质量时,主解释变量did的系数估计值仍然在10%的显著性水平下显著为负;当被解释变量为实用新型专利质量时,主解释变量did的系数估计值仍然在5%的显著性水平下显著为负。不同的是,当被解释变量为发明专利质量时,主解释变量did的系数估计值变得显著。综上可知,模型基准结论不随被解释变量的测度方法的变化而发生实质性改变,基准结论稳健。2006年所得税税基改革在提升企业创新积极性的同时,确实整体降低了企业的创新质量,具体表现在实用新型专利质量的下降。值得关注的是,政策激励有助于发明专利质量的提升,这对于国有企业提升自主创新能力具有重要的指导意义。

表4 更换专利质量测算方法的稳健性检验

(二) 控制样本选择偏差

双重差分法估计必须在满足平行趋势假设的前提下进行,即如果不存在所得税税基改革政策,干预组与控制组企业之间的企业创新变动趋势不随时间变化而产生系统性差异。现实中这一条件往往难以得到满足,因此,本文在DID估计前引入了倾向得分匹配方法以改善潜在的样本选择问题,具体采用k(k=3或4)近邻匹配方法为每一个干预组个体在控制组中寻找对应的控制组个体。表5报告了基于匹配后样本进行的回归结果,与匹配前估计结果相比,当k取值为3或者4时,匹配后主解释变量的系数大小与方向未发生实质性改变,说明基准结果相对稳健,政策激励不利于企业整体或者实用新型专利质量的提升。

表5 控制样本选择偏差

(三) 其他稳健性检验

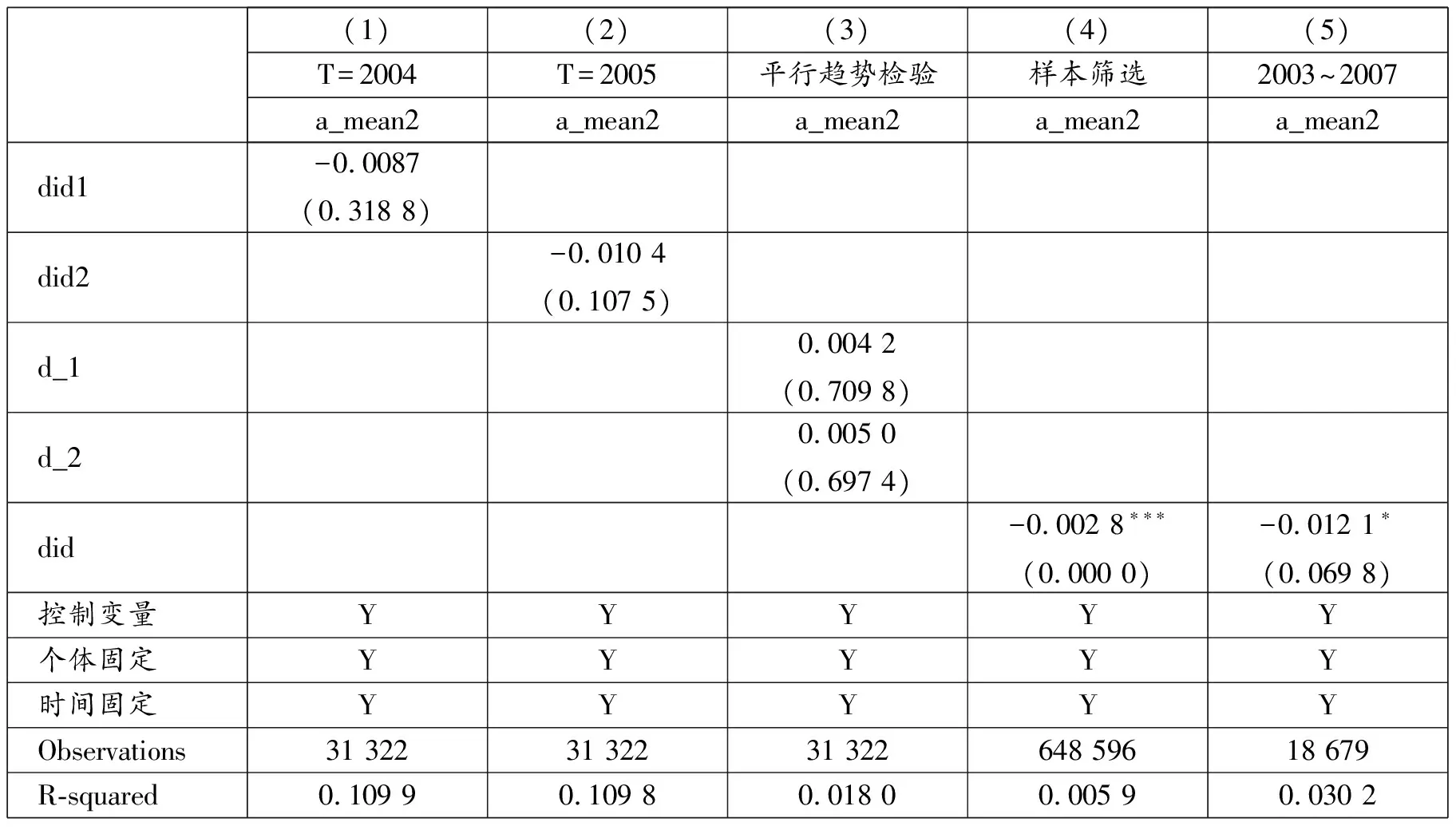

除上述稳健性检验之外,本文还进行了以下检验:第一,安慰剂检验。置换虚假政策干预时间,将政策冲击时间统一设定为2004年或者2005年,观察主解释变量的估计结果。如表6第(1)、(2)列结果所示,主解释变量did1与did2均不显著,说明在2006年所得税税基改革之前,不存在其他政策的干扰使得干预组与控制组企业之间的企业创新产生系统性差异。第二,平行趋势检验。本文采用事件研究方法,考察在2006年所得税税基改革之前估计系数的显著性。结果如表6第(3)列所示,d_1与d_2均在统计意义上不显著,平行趋势假设成立。第三,样本筛选。本文在基准回归中选取样本区间内至少拥有一项专利的企业作为研究样本,在此放松这一设定,将不含专利的企业也纳入研究样本中。估计结果如表6第(4)列所示,did系数显著为负,结论稳健。第四,更改样本区间,考虑到2008年高新技术企业资质认定政策的实施以及其他可能存在的政策干预,本文将样本进一步缩短为2003~2007年,估计结果如表6第(5)列所示,主解释变量did系数估计值仍然显著为负,说明基准结论稳健。

表6 其他稳健性检验

(四) 进一步讨论:规模异质性与机制分析

融资约束可能是所得税税基改革政策影响企业创新的内在机制,对于受融资约束较大的企业,更具有内源融资与外源融资诉求,同时这些企业也更可能因为资金压力而对研发创新望洋兴叹。相反,相对于融资约束较大的企业,那些受融资约束较小的企业对资金的敏感性相对较低,因此所得税税基改革对这类企业的激励作用可能更低,甚至扭曲企业的创新动机。表7报告了政策激励的规模异质性与机制检验结果,可以发现,政策激励能够更有效地帮助受融资约束较大的企业获取信贷融资,而对于融资约束较小的企业而言,政策冲击的作用效果并不显著,与预期相符。从专利数量来看,政策激励对不同融资约束企业均具有促进作用;而从专利质量的角度看,政策激励显著抑制了融资约束较小企业的专利质量。综上说明2006年所得税税基改革可能通过缓解企业融资约束的方式激励企业创新,而相比于受融资约束较大的国有企业,这种政策激励对规模较大、融资约束较小的大型国有企业的作用效果可能并不理想,甚至产生激励扭曲效应。

表7 规模异质性检验

六、基本结论与政策检验

本文利用中国工业企业数据库与国家知识产权专利数据库的组合数据库为研究样本,从专利数量与专利质量的双重视角,重点探讨了2006年所得税税基改革政策影响国有企业技术创新的作用效果与作用机制。所得结论如下:第一,从专利数量的角度看,2006年所得税税基改革政策有效提升了国有企业的创新积极性,具体表现为发明、实用新型与外观设计三类专利的申请数量上的增加。第二,从专利质量的角度看,2006年所得税税基改革政策整体上抑制了国有企业的创新质量的提升,而区别不同类型专利发现,这种抑制作用主要表现在企业的实用新型专利质量上。而幸运的是,政策冲击有助于促进国有企业发明专利质量的提升。第三,融资约束可能是所得税税基改革政策影响企业创新的内在机制。信贷获取方面,政策激励能够更有效地帮助受融资约束较大的企业获取信贷融资,而对于融资约束较小的企业而言,政策冲击的作用效果并不显著;创新数量方面,政策激励对不同融资约束企业均具有促进作用;专利质量方面,政策激励显著抑制了融资约束较小企业的专利质量。

国有企业技术创新一直备受质疑,本文研究结论揭示了2006年所得税税基改革对国有企业创新的影响,具有以下政策启示意义:第一,所得税改革在提升企业创新积极性方面的激励效应已经得到了大量的经验研究证实,而本文从企业创新质量的角度发现,2006年所得税改革虽然整体上降低了国有企业的专利质量,但是对于发明专利质量却具有积极推进作用,因此本文认为在实施所得税改革过程中应当合理引导企业的创新行为,防止企业“重数量而轻质量”倾向。第二,小型国有企业受融资约束更大,而创新积极性却相对更高,在所得税改革政策激励下更可能进行实质性创新,因此政府应当更加重视小型国有企业的融资可得性问题,同时防止大型国有企业可能存在的策略式创新行为,从而整体上实现国有企业创新数量与创新质量的同步提升。