分类考试招生下高职院校教学质量保障体系及运行机制研究

张 昊,朱小飞

(安徽城市管理职业学院,合肥 231635)

国务院《关于大力发展职业教育的决定》中要求职业院校实行多元化招生,并于2014 年9 月颁布了《关于深化考试招生制度改革的实施意见》。安徽省对此作出了积极回应,2016 至2018年下达的分类考试计划招生总数分别为97550 名、100011 名、110656 名。分类考试已成为高等职业院校招生的主要渠道,安徽省已形成普通高考、分类自招多元录取的招生入学模式。

一、分类考试招生生源质量分析

在安徽,参加分类考试的考生主要是普通高中毕业生,约占75%;其次是职业高中和中职毕业生,约占25%。分类招生考试每年三、四月份进行,参加该类考试被录取和确认后的学生,将没有机会参加六月的统一高考。这一录取规则就决定了成绩尚可,有可能冲击本科的学生,将选择六月份的全国统一高考。即便考试失利,还能在志愿中填写高职学校,录入到高职院校学习。而那些成绩差、根本无望上本科的学生选择参加了分类考试[1]。2018年安徽省选择报考分类考试的考生数小于计划数,这样导致只要参加分类考试即会被某所高职院校录取。他们进校后总体表现为学习基础低、约束能力弱、生活习惯差、价值观多元,综合素质总体较差,缺乏团队合作意识和集体观念。但他们的自主意识强、有专长、有个性、有创新潜质,情商较高,社会活动能力较强。

二、分类考试招生下高职教学质量保障体系构建的现实意义

(一)构建分类考试招生下高职教学质量保障体系是提升高职教育的时代重任

分类招生制度是国务院《关于深化考试招生制度改革的实施意见》的实际举措,是构建我国现代职业教育招生制度的重要改革,是招生形式多样化模式下的必然措施。习近平总书记在第十九届全国人民代表大会的报告中强调,应加快教育现代化、优先发展教育、促进教育公平、提升职业教育与培训体系。

分类考试是高等职业教育招生制度改革的重大措施,各院校不能简单认为分类考试入校的学生是差生,也不应采用相同标准来管理和教育自招学生和普招学生。应发挥长处,避开短板,因势利导,构建分类考试招生下高职教学质量保障体系[2]。

(二)构建分类考试招生下高职教学质量保障体系是保障高职教学质量的需要

职业教育质量保障体系对我国提高职业教育质量必不可缺,目前,分类考试录取已成为高职招生的主要渠道,分类考试入学的学生已占据高职生源的半壁江山,他们的综合素质、学习习惯与普通高考学生有较大差异。各高职学校原有的教学质量保障体系已不能较好地适应这一新形式变化。现在,高职教育对大多数高职院校来说是“买方市场”,分类考试入学学生教学质量的好坏直接影响着高职院校的社会声誉和生源数量。这就需要职业教育工作者根据新情况、新形势、新要求构建分类考试招生下高职教育质量保障体系,保障高职院校健康、可持续发展。同时,这也是落实全国职业院校构建教学工作诊断与改进的需求。

三、分类考试招生下高职教学质量保障体系构建的思路

(一)坚持正确的职业教育人才观

职业教育不仅要让学生正确地获得专业技能知识,而且要让学生提升综合素养。发展职业能力,强调素养达成的两个要求,后者更为重要。在职业教育人才观上,分类招生学生和普通高考学生是相同的。为了提升学生职业素养,要求职业学校不仅灵活教学方式,考核学生学习成效的标准和评价方式也应是多样化[3]。

(二)与内部质量保证体系诊断与改进工作相结合

分类考试招生下高职教学质量保障体系构建及运行,应结合《教育部办公厅关于建立职业院校教学工作诊断与改进制度的通知》精神,制定符合分类考试招生学生特点的专业标准、课程体系、管理制度、监控机制。引导高等职业院校树立创新发展责任意识和现代质量文化意识。通过建立加强课程体系建设、提升专业建设水平、提高师资队伍能力、完善数字校园建设、提升大学生综合素养等方面的内部质量保证体系,落实职业院校教学质量保证主体责任,健全质量保证组织架构。

四、分类考试招生下高职教学质量保障体系构建的几点建议

(一)以诊断与改进为契机,成立教学质量监管办公室

现在,我国大多数高职院校的教学管理、教学督查、教学反馈都集中在教务处一个部门。一方面教务处是教学的重要环节,将全部的质量保障集于一身,其本身缺少监控。另一方面,学生作为教育的对象,其职业技能、道德品质、创新能力、文化修养的水平直接决定着教育质量的高低,而教务处无法对学生做出综合的评价与反馈。目前教育部正在全面推进职业院校内部质量保证体系诊断与改进工作,以此为契机各职业院校狠抓教学质量保障体系。学校成立教学质量监管办公室,以校长直接领导,负责对全校的教学过程、教学管理、教学质量、教学环境和教学保障等方面进行监督、检查、评价和指导工作,并负责研究和开展全校教学诊断与改进工作,从更高层面保障教学的水平和质量。

(二)以学分制教学管理体系,提高学生学习灵活性

目前,高职学校的教学管理方式主要采用学年制,学年制有其优点,主要是教学计划统一、培养目标一致、教学管理方便。但缺点明显,主要表现在缺乏活力,不能因材施教,不能满足学生个性发展。高职生源结构复杂,尤其是分类考试的学生,个性强、思想活跃,采用学年制教学管理不利于综合素质的培养。高职院校应全面推进教学改革,实行学分制教学,提高学习灵活性,以充分调动不同层次学生的学习积极性。

(三)以智慧校园建设为机遇,提升教学质量保障能力

现在,各高职院校都能清楚地认识到信息技术应用于教学组织、教学监控、教学评价是教育发展的必然。随着各院校网络基础建设的完善,云课堂教学、教学资源平台、教学管理平台、诊断改进平台等信息化平台在推动教学改革发展、提升教学质量保障能力等方面起到了积极作用。但智慧校园建设投入了巨额资金购买网络设备,有的也仅仅只能做到校园环境的感知、校园管理的协同、校园生活的便捷,没能更好地服务于教学质量保障。这就要求加强智慧校园顶层设计,必须真正做到“三个智慧化”,即智慧教学、智慧管理、智慧教务,科学统一地配置信息资源,消除数据孤岛,实现教学过程、教学管理、教学反馈的自动化、精细化,真正提升教学质量保障能力。

五、分类考试招生下高职教学质量保障体系构建的措施

(一)构建内部质量保障体系

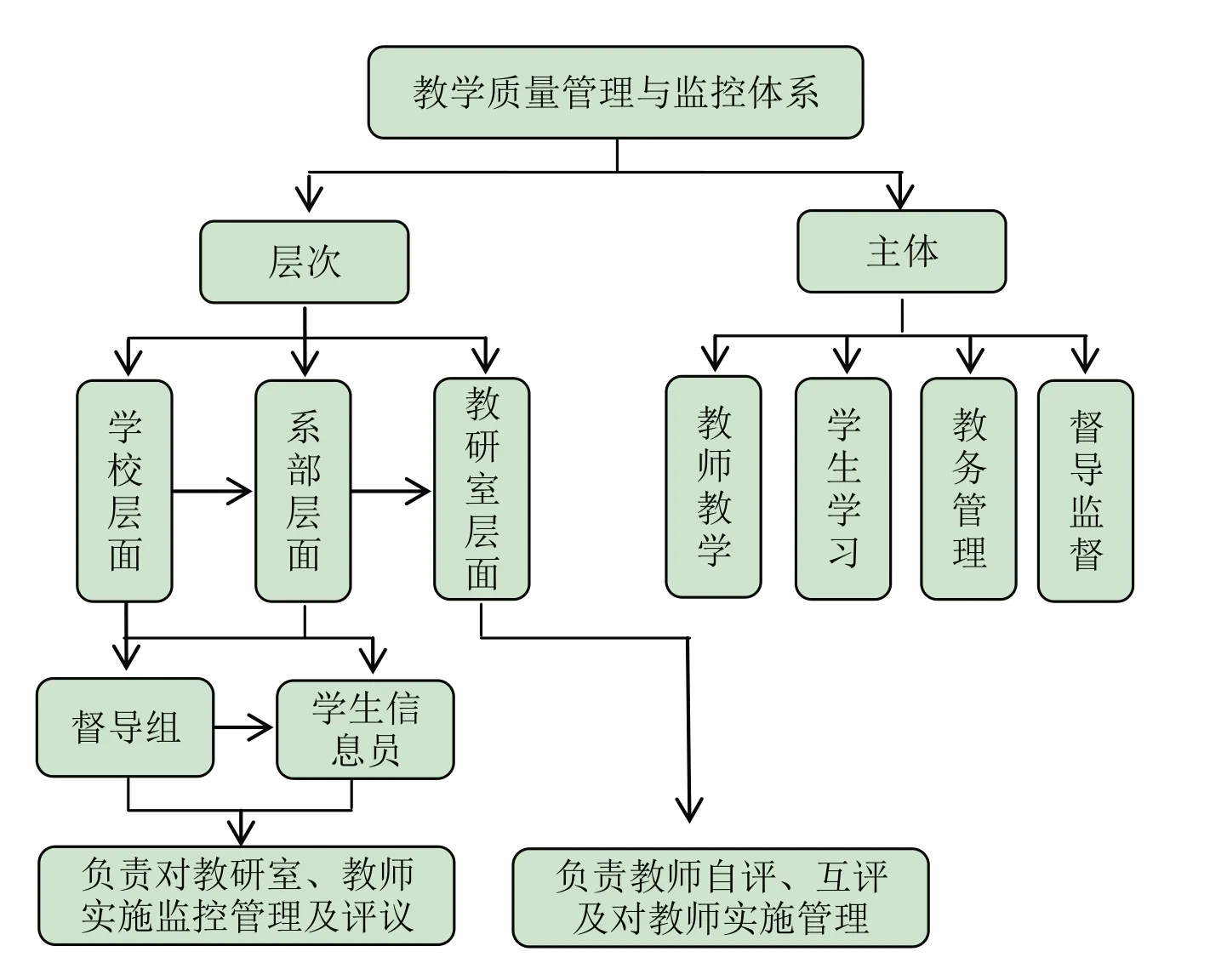

1.建立三级教学质量管理与监控体系

实施“三级管理”,即学校、系部、教研室三级教学质量管理组织体系[4],见图1所示。

图1 三级教学质量管理与监控体系

三级教学质量管理与监控体系的优点是层次分明、分工明细、职责明确。学校按教学计划下达教学任务→系部将任务分解给教研室→教研室分配教学任务指定教师→教师制定授课计划和教学进度→教研室按课程标准核对→教师教学→评定成绩并上报→教学总结。监控过程由教学质量监管办公室领导,由教务处具体实施,监督检查教学组织全过程,主要包含师资队伍组建、人才培养方案落实、教学过程实施。监督检查方式既有日常教学检查,也有专项教学检查。监控应是“制定计划→组织实施→信息收集→问题反馈→提高改进”的闭环过程。[5]

2.完善教学质量评价与反馈体系

教学质量评价与反馈体系不能仅仅由校方、由管理部门组成及实施,而应多主体广泛参与、多角度全方位评价与反馈。目前,各院校主要开展的是学生评价、教研室同行评价、院系领导评价、学校督导评价,且评价多在期末进行,失去了反馈改进时间。可引进第三方的“教学质量管理平台”,对教师教学展开实时跟踪、评价,保证教学质量反馈客观及时[5]。对毕业生用人单位持续跟踪开展毕业生评价,反馈专业人才培养方案和专业建设标准的合理适度。总之,学校、院系、督导、同行、学生、用人单位都应成为主体参与教学质量评价和反馈活动,形成全员参与的质量保障体系[6]。具体见图2、图3。

图3 教学质量反馈体系

(二)构建外部质量保障体系

1.深入校企合作,建立校企共管体系

教学质量的好与坏,体现在毕业生上,不能等到学生毕业后,才发现专业建设的标准不符合企业的需求。职业院校应更加积极主动联系企业,将他们纳入到教学评价体系中,从专业设置论证、培养目标规划、人才培养方案编定、课程体系实施、实训基地建设、毕业生跟踪调查等方面建立校企共管体系,增加企业教学评价环节,并给予一定权重,提高企业积极性。

2.引入第三方机构,全面开展外部诊断

独立于学校、政府之外的第三方专业评价机构的评价即非高校自我主观认定,更不是政府硬性标准套用,而是客观公正,实事求是撰写出教学质量的参数。引入第三方评价机构即是教学诊断与改进工作的要求,也是职业院校全面教学质量保障体系的需要。院校自我监督与评估有其自身的缺陷,导致其评价结论的可信度不高。另一方面学校自身精力和专业性不足,很难开展对毕业生的跟踪调查。积极推进第三方评估监测,全面开展外部诊断,是推进管办分离、深化教学督导,构建现代教学督导体系的突破口,是符合国际教育评价的通行做法和主要趋势[7]。

六、结束语

依据分类考试招生学生的特点,制定人才培养方案,推进学分制教学管理、促进学生综合素质和职业技能提升。积极构建在校生与毕业生相结合、学校与企业相结合、教师与学生相结合、校内与校外相结合的全方位、多角度的教学质量保障体系,探索高职学生个性发展和全面发展的评价方法和运行机制。