城市综合管廊的地震响应及其影响因素研究

胡天羽 马宏伟 刘 力 汪 鹏

(安徽理工大学土木建筑学院,安徽 淮南232001)

城市地下综合管廊属于浅埋地下工程,其在地震作用的下的动力响应区别于其他深埋结构。在浅埋地下结构地震响应研究方面,不少学者针对圆形、马蹄形等形式的隧道结构开展了研究,针对异形管廊的研究相对较少。本文运用ANSYS 有限元软件分析了典型四舱综合管廊在水平地震作用下的动力响应,并研究了混凝土材料、围岩参数、结构埋深等因素对结构地震响应的影响。

1 计算模型

1.1 工程背景

本文以安徽省某城市在建综合管廊工程为对象。该管廊为双层四舱矩形结构形式,结构总宽8.0m,高7.5m,净空断面为36m2。管廊顶底板以及左右侧墙和中间隔墙厚均为0.5m,各构件均采用C35 防水混凝土现浇而成,抗渗等级P6。场地为Ⅱ类场地,抗震设防等级为Ⅶ度,地震加速度峰值为0.10g[1]。

1.2 模型参数

本文为分析混凝土材料、围岩参数、结构埋深等因素对结构地震响应的影响,建立了不同参数组合下的9 组分析模型。为解决地震波在模型左右两侧及下部的反射问题,在上述三个边界处设置二维粘弹性人工边界条件,人工边界采用法向和切向阻尼单元组成[2];模型上部为自由边界。管廊模型如图1 所示。

图1 管廊模型图

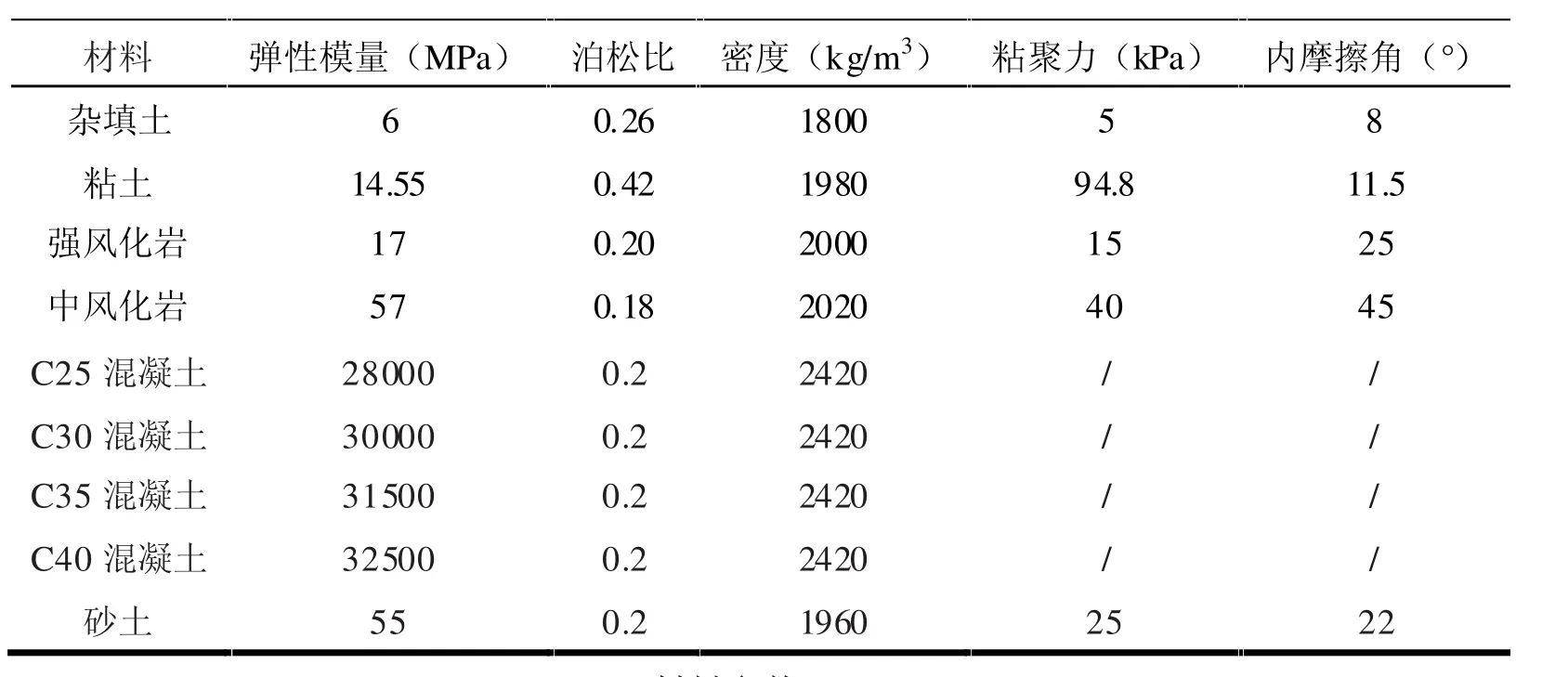

表1 材料物理力学参数

1.3 材料参数

分析中涉及到的围岩为典型的非线性材料,由于D-P 模型可以很好地模拟动力作用下土体的物理力学特性,故本文采用多屈服面的D-P 模型[3]。混凝土材料按照实际所用材料的本构关系进行处理,模拟过程中仅需输入器应力应变关系。计算使用的各材料物理力学参数如表1 所示。

1.4 地震波输入

本文根据规范使用适合Ⅱ类场地的El-Centro 波作为原始地震波,地震波采样频率为50Hz,采样间隔0.02s,持续时间54s,其峰值加速度为3.35m/s2。按照场地设防烈度对原始El-Centro 波进行调整,得到的输入地震波峰值加速度为1.96m/s2。由于El-Centro 波在前20s 释放了主要能量,本文取调整后的El-Centro 波前20s 共计1000 组数据导入模型进行计算分析。

2 结果分析

2.1 结构位移响应特征

在实际工程场地和结构参数条件下,计算得到的结构顶板、中板和底板的位移响应峰值分别为60.71mm、62.01mm 和63.21mm,且出现的时刻均为4.48s,略晚于输入地震波峰值时刻。计算结果表明地震作用下管廊结构的各水平构件位移响应呈现上部小下部大的特征,同时,结构地震响应较场地运动存在一定的延滞性,且管廊结构在地震发生时是整体运动的,这与结构横断面尺寸远小于地震波波长有关。

2.2 混凝土强度对管廊结构地震响应的影响

当结构材料依次为C25、C30、C35、C40 混凝土时,计算得到的管廊结构的水平位移峰值均为63.21mm。可见,混凝土强度的改变对管廊位移的影响很小。但混凝土弹性模量随着强度等级的增大而增大,在位移响应不变的情况下,应变响应保持不变,相应的结构应力响应将会增加。

2.3 土体性质对管廊结构水平位移响应的影响

当地下管廊周边土体依次为杂填土、粘土和砂土时,计算得到的管廊结构水平位移峰值分别为100.14mm、44.51mm、8.38mm。随着周边土体性质的改变,结构的位移响应显著发生改变,当土体刚度提高时,管廊水平位移峰值逐渐减小。可见土体性质是影响管廊地震响应的关键因素,在结构设计时可优先将结构设置于大刚度土体中以提升结构的抗震性能。

2.4 埋深对管廊结构水平位移响应的影响

当管廊结构埋深分别为2.5m、3.5m 时,计算得到的管廊水平位移峰值分别为64.64mm 和64.36mm。可见,随着埋深的增加,管廊的最大水平位移逐渐减少,埋深的增加限制了管廊各部位的运动,从而降低了水平位移的峰值。地下综合管廊设计时增大埋深可以有效提升结构的抗震能力。

3 结论

3.1 地震作用下地下综合管廊结构基本随场地的运动发生整体运动,结构各处位移响应相差较小,其中底板位移峰值最大。

3.2 管廊结构的混凝土强度改变对管廊结构的地震位移响应影响较小,埋深的增加一定程度上能限制管廊的位移,而管廊周围土体性质对管廊位移地震响应的影响最大,结构设计时可选取硬质土体作管廊的埋置层。