中国养老服务事业的转型、定位与发展

关键词:养老服务;体制转型;体系定位;长期照护;资源整合

摘 要:新中国成立以来,中国养老服务事业取得了巨大的成就。随着人口老龄化、失能化和疾病慢性病化等多结构转型,为了推动养老服务事业健康、可持续发展,养老服务事业的体制也需要做出“两个转型”的相应调整,体系上需要确立“一体两翼”的定位。为此,需要从政府职能部门、资金筹集、组织管理、照护对象、照护队伍、养护医服务以及智能化七个方面进行长期照护资源的衔接与整合性发展。

中图分类号:C913文献标志码:A文章编号:1001-2435(2020)03-0022-10

The Transformation, Orientation and Development of Chinas Old-Age Services

DAI Wei-dong(School of Finance and Public Administration,Zhejiang University of Finance and Economics, Hangzhou 310018, China)

Key words:old-age services; system transformation; system orientation; long-term care; integration of care resources

Abstract:Since the founding of the Peoples Republic of China, Chinas old-age service cause has made tremendous achievements. With the multi-structural transformation of population aging, disability and chronic disease, in order to promote the healthy and sustainable development of old-age service, the structure also needs to make the corresponding adjustment of “two transformations”, and the system needs to establish the positioning of “one body, two wings”. Therefore, it is necessary to integrate long-term care resources from seven aspects of government functional departments, fund raising, organization and management, care objects, care teams, medical and care services, and artificial intelligence.

新中国成立以来,我国养老服务事业经历了初期在困难中推进、改革开放后社会化发展以及进入新世纪后全面建设的主要阶段,极大地提高了老年人的生活质量。养老服务事业在经过服务对象由少到多、服务内容由单项到多项、服务水平由低到高、服务机构由一元到多元等一系列的变革中逐步实现自我完善。然而,养老服务事业的进步总是赶不上人口结构的变化。“五普”数据显示,我国在世纪之交步入了人口老龄化国家的行列。十年后的“六普”统计结果表明,2010年60岁及以上人口1.78亿,占总人口比重为13.26%,其中65岁及以上人口为1.19亿人,占比8.87%,我国老龄化进程逐步加快。[1]2019年末,全国60岁及以上人口占总人口的比重为18.1%,65周岁及以上人口的比重为12.6%。[2]我国人口老龄化正以快速发展的趋势向前迈进。伴随着人口老龄化而来的全社会普遍长寿现象,老年人群的健康维持、慢性病康复以及心理抚慰等照护服务越来越成为整个国家的迫切需要。

2016年5月,习近平总书记在中共中央政治局第三十二次集体学习时首次提出,“要着力完善老龄政策,建立相关保险和福利及救助相衔接的长期照护保障制度”。十九大报告进一步指出要“积极应对人口老龄化,构建养老、孝老、敬老政策体系和社会环境,推进医养结合,加快老龄事业和产业发展”。2019年底,我国60岁及以上人口达2.5亿多,超过日本、韩国和法国三国总人口;其中65岁及以上人口超过1.7亿,相当于德国、英国、荷兰和以色列四国人口之和。[3]随着城镇化等经济社会结构的转型,我国这样一个人口大国的养老服务事业该何去何从,不能不令人深思。总的来说,养老服务事业需做大的调整。

一、养老服务事业体制亟需两个转型

(一)从传统养老服务向现代长期照护转型

1.传统养老服务的局限

养老服务是以老年人为服务对象的服务业。养老服务既属于服务业的范畴,又是服务业的重要内容。现有最权威的界定来自《国务院办公厅转发全国老龄委办公室和发展改革委等部门关于加快发展养老服务业意见的通知》(国办发〔2006〕6号),即养老服务是“为老年人提供生活照顾和护理服务,满足老年人特殊生活需求的服务行业”。[4]7

2011年,国务院办公厅发布《社会养老服务体系建设规划(2011—2015年)》。这是新中国成立以来第一部关于社会养老服务体系建设的专項文件。尤其是2013年来,国务院、发改委、民政部、财政部等部门先后密集颁发了一系列关于促进养老服务事业的政策措施,主要包括资金支持、服务递送、医养结合、智慧养老、人才培养、评估体系、机构管理等方面。养老服务事业的建设刚拉开序幕。由于养老服务事业的基础薄弱等诸多原因,养老服务的进展较为缓慢。据有关调查,养老院为入住老人提供的养老服务,主要包括送餐做饭、洗澡清理、打扫卫生等日常起居服务,相关医疗服务仅限于测量血压、服药打针、定期体检以及急症送医院。[5]根据对全国421家养老机构(这些机构都获得了2014—2015年中央公益彩票金资助)的调查发现,医养结合不理想,有的养老院只有一个很普通的医务室;养老机构职工队伍建设面临着缺少专业人员,尤其是心理咨询师、营养师、持有资格证书的护理员和厨师,以及老年科医生和护士;有近10%的养老机构没有配备护理人员。[6]

长期照护社会保险体现了“风险共担,资金互济”的保险原理。日本、荷兰和卢森堡的长期照护保险都实施了工资税,以替代财政支付。这种缴纳社会保险税的方式,体现了代际公平;而且,这些国家社会化长期照护保险都是现收现付制,完全积累制的照护保险可能不公正。[15]目前,国际上长期照护制度虽然存在多种模式,各种模式都是各国具体的经济、社会以及政党制度的产物,但这些模式的利弊显而易见:第一种,自掏腰包方式。无论是自付还是储蓄积累方式都是最劣的选择。第二种,私人保险方式。由于保险市场的信息不对称,私人保险非常不适合长期照护服务,特别是无法精算个人长期照护服务的需求。第三种,税收支付方式。在英语国家这种方式是难以置信的,在世界其它国家也是如此。随着人口老龄化以及养老金、医疗保险金负担的增加,这种方式面临日益严重的压力,因为这些长期趋势与不间断的经济危机完全不适应。第四种,事后保险补偿方式。这是一种强制性的方式,一个人达到65岁后或花掉资产后,才能够获得保险金。从政治角度来说,这种方式是不可逾越的。第五种,事前社会保险方式。这种事前缴费模式的保险能够解决覆盖面、市场风险、管理以及政治合意性等问题,而且还可以利用私人保险、个人储蓄等来补充不同人群的需求。[12]

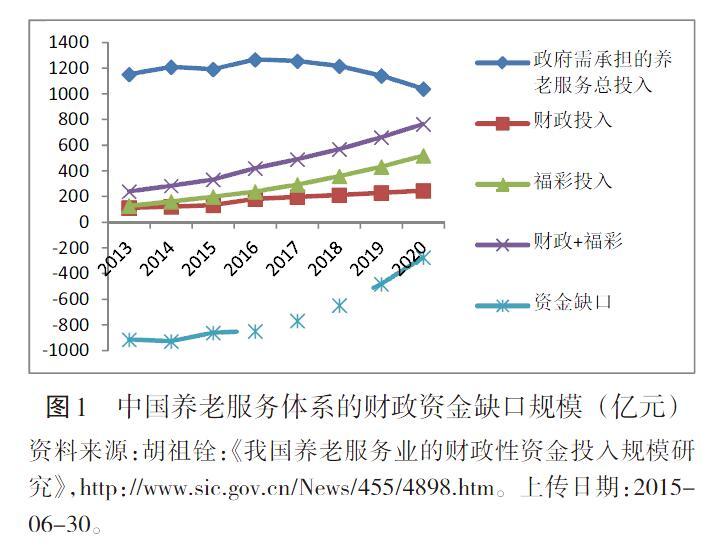

那么,对照OECD国家长期照护保险制度建立的两个决定性条件,显然地,我国老年人口的失能照护已经由传统社会的家庭责任演变成工业化城镇化社会的新风险,而且,五大社会保险制度在我国已经确立,从制度依赖角度来看,如果长期照护制度以非社会保险筹资方式,那可能会造成制度转轨的更大成本。由于我国当前的和后续的失能老年人口多达数千万(2018年为4千万,预计2050年为7千万),依靠财政和福彩公益金难以兜底,商业保险的成本高,更现实的问题是目前市场上的商业健康险不提供长期护理服务,而且社区养老服务普遍存在筹资难、效益低的状况等一系列因素的共同作用,长期照护实行社会保险制度无疑是最优选择。[16]

2016年6月,人力资源和社会保障部发布《关于开展长期护理保险制度试点的指导意见》(人社厅发〔2016〕80号),明确在全国15个地级城市试点长期护理1保险制度。[17]至2018年底,15个试点城市覆盖群体达到6 360万人,共25.5万名参保人员享受了长期护理保险待遇,人均基金支付9 200多元。[18]总的来说,现代长期照护制度的筹资应体现在以长期照护社会保险为主,以及中央和地方政府财政补贴、福彩公益金专项支持与社会捐赠等多元资金来源体系上。

二、养老服务事业体系“一体两翼”的定位

我国养老服务事业体制确立了从传统养老服务转向现代长期照护、从二元筹资渠道转向以长期照护保险为主的多元筹资模式的两个转型之后,养老服务体系如何确立构成框架是至关重要的发展定位。根据习近平总书记“要着力完善老龄政策,建立相关保险和福利及救助相衔接的长期照护保障制度”的战略部署,结合我国经济和社会发展的国情,养老服务体系的发展定位应该是“一体两翼”,其中,“一体”就是以“相关保险”为载体,即以社会保险服务为主体;“两翼”,分别是照护福利服务和照护津贴制度。

(一)确立“社会保险服务为主体”的“一体”地位

进入21世纪,面向我国城乡的基本养老保险、基本医疗保险等制度相继建立,劳动者成为社会保险制度的主体。随着人口年龄结构的变化,自2012年起,我国劳动年龄人口的数量和比重连续7年出现双降,7年间减少了2 600余万人。但2018年就业人口总量仍达7.8亿人。[19]与此同时,我国社会保险制度经历了1998年新制度建立以后,二十年期间获得了覆盖面和基金的充足发展。2017年,我国基本养老保险覆盖超过9.25亿人,基本医疗保险覆盖13.5亿人,基本实现全民医保。[20]

按照“长期照护保险绑定社会医疗保险”的国际惯例,我国长期照护保险基本上能够逐步覆盖全体国民,筹资体量大,不仅保障了国民失能受保护的权利,而且可实现养老服务事业筹资的可持续性。这是因为社会保险的特点是国民社会权利资格的体现,它以参与劳动市场和社保缴费记录为前提条件,即取决于一个人的工作和参保年限、过去的收入与现在的给付之间的关联程度,带有保险的精算性质,具有明显的劳动激励作用。换句话说,长期照護保险与国民的劳动权利相关。因此,社会化长期照护保险制度所供给的长期照护服务在我国养老服务事业中的主体地位毋容置疑。

(二)强化“福利服务与照护津贴相衔接”的“两翼”功能

1.“老有所养”中要保持养老服务事业的福利性

1986年,民政部制定第二个五年规划(1986—1990)提出养老要实现从“救济型”事业到“福利型”事业的转变。随着1987年《发行社会福利有奖募捐试行办法》的颁布,我国开始通过福利彩票的市场化途径筹集社会福利资金。2011年,国务院出台《社会养老服务体系建设规划(2011—2015年)》(国办发〔2011〕60号),明确要求充分发挥市场在养老服务资源配置中的基础性作用。2013年国务院《关于加快发展养老服务业的若干意见》(国发〔2013〕35号)再次强调,逐步使民间资本成为推动和发展养老服务事业的主体,以满足社会养老服务多样化、多层次的现实需求。可见,“六普”以来国家更加重视确立发展养老服务事业的市场化方向。

为此,要厘清“市场化”“社会化”和“福利性”三者之间的阶段性与侧重点。从其阶段性来看,在我国养老服务事业发展过程中,三者都体现了我国经济社会不同的发展阶段,推进养老服务的侧重点有所不同。在计划经济阶段,养老服务以国家财政和集体经济承担的福利供给为主;在改革开放开始到2011年,养老服务“社会化”从改革开放初期的加强社区服务到2000年民政部等11个部委制定的《关于加快实现社会福利社会化的意见》,到2005年民政部发布《关于开展养老服务社会化示范活动的通知》,再到2011年《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》,社会化成为养老服务的方向逐渐明确;2011年以来,国务院和相关部委先后出台了一系列法规文件,极大地推动了养老服务体系的全面社会化和市场化。就其侧重点而言,养老服务的福利性着重体现政府责任的公共财政职能,社会化是指养老服务在资金筹集、服务供给、信息共享和标准制定等方面多元部门合作的构成体系,而市场化则偏重于强调筹资的民间性、提供服务的盈利性、信息递送的非政府性以及技术标准形成的购买性等方面。

随着我国养老服务事业全面推进,社会化、市场化和产业化成为官方文件的主题词,而福利性似乎逐渐淡出了人们的视线。养老服务是微利行业,但养老服务事业是功在当代、利在千秋的大业。作为国民养老保障的基本权利,养老服务的福利性需要加强,其宗旨是“在福利化中促进市场化的效率,在市场化中坚持福利化的公平”。福利性具体表现在三大方面:一是中央和地方财政,以及福彩公益金的专项养老服务资金划拨;二是社区养老服务福利设施建设和公办养老机构运营的补贴投入;三是对民营养老机构的税收优惠政策,尤其是资金和用地的保障,同时,对于承担社会责任,收养“三无”老人等符合特定条件的困难老人达到一定比例的营利养老机构,企业所得税按一定比例减免,等等。只有在市场化中保持福利性的成分不丧失,养老福利服务才有坚实的基础。

2.“弱有所扶”中实现对贫困者津贴的“底线公平”

“十九大”报告进一步明确“老有所养”“弱有所扶”的民生发展理念。我国老年人普遍收入不高,尤其是农村贫困地区的老年人。2017年,我国低收入居民的人均可支配收入为5 958.4元,其中,城镇为13 723.1元,农村为3 301.9元。[21]重度失能老年人购买家政服务的困难都很大,更谈不上去机构养老。

目前,虽然部分省市的民政部门实施了困境家庭老年人生活服务补贴、失能老年人护理补贴、高龄老年人津贴,残联部门配合支持的困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴,但职能部门之间的行政分割导致了养老资源错配和浪费的现象并不少见。为此,下一步在整合资源的前提下,推行制度统一的面向贫困老年人的长期照护津贴制度是可行的选择。所谓长期照护津贴(Long-Term Care Allowance,LTCA)就是由政府负责长期照护服务费用的提供和支持,对患有残疾或慢性疾病而失能的需要照护的服务对象,直接以发放照护津贴的形式,供其自主选择购买专业化的照护服务,或选择与提供非正规照护服务者共同使用的制度。[22]8表现为普惠制的津贴模式与家计审查式的救助模式两种。不管哪种模式,长期照护津贴制度的社会价值可以从四个方面得到体现,一是对家庭照护者的工作机会成本的补贴和激励;二是在照护服务供给上的“去机构化”导向,以居家和社区照护为主;三是长期照护产业发展推动了信息化技术革新,便于社区掌握失能老年人的健康状况从而对专业护工和家庭护理员进行照护方面的指导;四是促进了非正规照护者与正规照护者、失能老人家庭与非失能老人家庭、劳动者与劳动领域退出者之间的公平。显然,由于失能老年人口基数较大和国力有限,我国未来宜实行救助模式的照护津贴制度,救助对象一般都是收入层次低、生活无保障、极易陷入贫困、失能后很难获得照护服务资源的人群,特别是贫困失能老人。从救助制度性质而言,属于政府“生存照顾”责任,救助筹资基本来自政府的财政预算拨款与转移支付,彰显了国家对弱者照顾的“底线公平”。

三、在资源整合中推进养老服务事业的发展

我国养老服务事业在实现体制“两个转型”和确立“一体两翼”的体系定位后,下一步最重要的是在传统养老服务的基础上,如何整合现有各方面的照护资源,提高资源利用效率,以推进养老服务事业高质量、可持续发展。为什么要整合照护资源?2017年世界卫生组织明确指出,整合照护(Integrated Care for Older People,ICOPE)就是把老年人的不仅仅是疾病的所有需求置于照护的中心,通过支持老年人、初级照护者以及更广泛的医疗卫生系统等措施实现“健康老龄化”的目标。[23]为此,需要从以下七个方面加以整合资源与推进发展,才能打破当前我国养老服务“碎片化”进而不充分、不平衡发展的僵局。

(一)政府职能部门的整合

整合照护作为应对人口老龄化和慢性疾病挑战的一大策略,是对传统照料方式的一种深度改革,这不仅要对以往照料的制度框架做出调整,来寻求各个层次之间的合作;而且也要变革决策部门的服务理念。[24]在“健康中国”的战略规划下,“把健康摆在优先发展的战略地位”,“加强各部门各行业的沟通协作,形成促进健康的合力”。在当前,我国可以学习新加坡的经验。2009年新加坡成立了“整合照护处”(Agency for Integrated Care,AIC),隶属于卫生部,目的是整合全国的照护资源,整合与发展家庭照护、社区照护、长期照护和公共卫生制度,形成以地理位置为定位、以患者为中心的一套卫生照料系统,主要是通过公共卫生和社区照料的合作,提供全面的、整体性的卫生照护服务。[25]当前不管成立什么部門,最重要的是国务院赋权能够调动长期照护各方面的资源。

中长期来看,需要有更大的魄力,整合民政、卫生等部门中相关长期照护职责组建“国家健康服务部”,负责制定和落实全体国民的失能照护、社区疾病预防以及慢性病康复等整合性服务政策。目前新组建的国家医疗保障局,主要负责城镇职工和城乡居民的基本医疗保险、医疗救助以及药品和医疗服务价格管理,虽然可以负责长期照护保险的试点工作,但可能难以承担国民的长期照护、慢性病康复和社区疾病预防等非医疗性质的卫生健康服务。

(二)资金筹集的整合

长期照护体系的资金来源以长期照护社会保险为主要渠道,辅之以政府财政、福彩公益金的专项拨款。其中,政府财政责任不可缺位,一定要像日本介护保险那样,确定财政投入的合理边界。城乡居民以社会化长期照护保险为制度保障,高收入居民可以自愿投保商业长期照护保险作为补充保障。现阶段,在长期照护保险的筹资中医保基金、财政、个人占比大体为7∶2∶1,[18]这种失衡的筹资结构很不科学。所以,当前最要紧的是整合现有各方面的资金,不仅可以提高财政资金的使用效率,而且还可以降低长期照护社会保险的缴费负担。

据统计,2017年,我国民政部门发放的高龄津贴172.27亿元,重度失能老年人护理补贴6.9亿元,养老服务补贴61.02亿元,[26]250残联部门发放的重度残疾人护理补贴122亿元,[27]中央财政公共卫生服务补助587.2亿元;各级财政对城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等基层医疗卫生机构的直接补助1 808亿元,[28]以上合计2 757.4亿元。此外,还有社会资本、慈善捐赠等资金来源渠道。截至2018年底,全国享受高龄补贴、护理补贴和养老服务补贴的老年人分别是2 972.3万、74.8万、521.7万,同比增长10.8%、22.0%、47.2%。[29]看起来,老年照护的财政政策名目繁多,但每项政策补贴的人均金额较低且利用效率不高。[30]如果能够将上述与长期照护直接相关的各种津贴和补助整合到长期照护社会保险基金,那么城乡居民的个人缴费可以在较大程度上有所降低;或者,可考虑将这些性质相同的津贴与补助整合成一项长期照护津贴制度。但是,整合部门利益的难度相当大,需要中央政府发力。

另外,从微观层面看,中等规模以上的民营养老服务机构,可以连锁的方式成立品牌养老服务集团,通过上市开辟募集资金的新渠道。

(三)组织管理的整合

组织管理的整合包括三个方面:一是长期照护保险的资金管理;二是照护服务的政策管理;三是服务组织间的协作。

至于长期照护保险资金管理的整合,体现在资金的账户管理和保险的待遇支付。前者依据德国、日本长期照护保险的经验,长期照护保险基金独立建账,但可以与社会医疗保险合作,由医保基金代管长照保险基金,实行分账管理,长照保险支付医保基金的管理费。后者是指长照保险的待遇支付可以与商业保险公司合作,利用商业保险公司精算、审核等方面的优势,以减轻政府职能部门行政资源的消耗和浪费。地方政府通过购买服务的方式,委托具有资质的商业保险公司具体承办,社保部门负责监督检查。一般有三种途径:第一种是将费用审核、结算支付等具体业务委托给具有资质的商业保险公司,第二种是从商业保险公司抽调人员与社保人员合署办公,第三种是将区域内涉及长期照护的申请、鉴定等部分业务打包委托给具有资质的商业保险公司。

在照护服务的政策层面,涉及到失能评估标准、失能评估办法、质量监督、服务清单、服务标准、结算办法等诸多方面。按照国际经验,失能评估标准需要全国统一,目前各地标准不一会加大以后长照保险制度统一的难度。服务标准、结算办法和质量监督最好在省域范围内由卫健和民政部门制订统一的政策。失能评估办法和服务清单,各地可以根据服务市场的供给情况,因地制宜地实施一套本地的政策,一般以市(县)为宜。此外,管理部门还可以将辖区内废弃的工厂、学校、医院等建筑物改造成公办养老机构或供民营资本租赁,避免大规模地新建机构而浪费资源。

至于微观上服务组织间的协作,一是非营利组织与营利组织间的协作,当务之急是积极培育民间组织(营利组织与非营利组织)进入照护服务领域。二是机构合并与服务结盟,传统养老服务機构如果不能转型升级,长期照护机构可以兼并收购;社区之间和照护机构之间,因服务需要可以结盟;在照护服务需求集中化地区,也可以推行片区化(非行政区划)整合发展。三是医院与社区卫生服务中心、社区医院达成出院和转院的协议,实现“大病去医院,康复回社区”资源节约的目标。

(四)照护对象的整合

聚焦被照护者是西方国家成功的“整合照护”第一个原则。[31]从年龄划分,分为60—65岁的低龄、80岁及以上高龄的老年人;从健康来分,有健康、患慢性病和患重病三种老年人;从失能来看,分为轻度、中度以及重度失能老年人;从收入划分,分为困难、一般、中等和高收入老年人;从家庭照料来分,包括有家庭照料、“空巢”和“失独”家庭无人照料的两大类。上述五种分类,现实中往往交织在一起,确认长期照护的对象需要加以区分。

现阶段,长期照护应重点关注高龄、患慢性病、重度失能、贫困和无家庭照料的老年人。尤其是占老年人整体3%左右的重度失能老年人。[32]根据“十三五规划”提出“建立以居家为基础、社区为依托、机构为补充的多层次养老服务体系”的要求,照护对象的整合可以有以下几个原则:第一,居家照护。主要以高龄、健康、非重度失能的老年人为主。第二,社区照护,以老年慢性病患者以及大病出院处于康复阶段的老年人、轻中度失能老人和无家庭照护的老年人为主要对象,前者安排在社区医护中心(老年养护院),后者一般由托老所(日间照料中心)、老年人服务中心提供照护服务。但是,至2018年底,15个试点城市享受居家待遇人数14.6万人(含社区护理机构提供的居家护理服务人数),占57.37%。[18]社区居家照护体系建设有待加强。第三,机构照护,应该以收住无家庭照料的、重度失能的老年人为基本准则。

但是现实中,社区医护中心尤其是农村的村卫生室设备简陋,缺乏健康维持和慢性病康复的能力;城市社区老年人服务中心以开办老年食堂和老年人娱乐室为主要业务,老年福利院以收养“三无”老年人为主,农村敬老院主要接纳“三无”“五保”老年人,这些老年人中大多数能够生活自理;城乡民营养老机构则优先安排健康且能自理的老年人,不能自理的老年人入住的费用相当昂贵。这种只顾经济利益、浪费资源的现象必须得到纠正和规范。随着经济社会的发展,养老服务事业要惠及全体老年人,提高所有老年人的生活质量和幸福指数是我们的最终目标,但近期目标只能是“保障适度”的照护服务。

(五)照护队伍的整合

随着人口老龄化的进展,近些年来养老服务成为经济发展过程中一个特别活跃的行业。养老服务从服务载体、老年人为中心、医护人员的三角形服务发展成为还包括管理机构、服务供应商、市场第三方以及老年人家属的多边形服务。[33]照护服务队伍就是多边形当中的重要一方。

照护队伍专业与管理水平的高低直接影响到提供照护服务质量的优劣。照护队伍分为照护管理者、照护工作者以及照护机构三类。其中,第一类,照护管理者包括宏观层面的管理部门、中观层面的市场第三方机构以及微观层面的照护机构业务管理者;第二类,照护工作者包括家庭成员、专业护理员、签约医生护士、社会工作者、心理咨询师、康复师、营养师,以及志愿者、实习生等;第三类,照护机构一般由养老机构、社区机构、老年人协会以及医疗机构等组成。照护机构是服务载体,照护工作者依赖居家、社区和机构三个载体提供照护服务,而管理者主要对照护机构和照护工作者进行业务指导、规范管理等方面。

三类照护队伍之间整合的步骤:第一步,管理机构颁发照护机构的行业标准,负责遴选照护机构的申请并进行资质认定和授权,不定期开展质量监督,负责年度服务质量评估,并对资金分配等方面进行指导、审核。第二步,照护机构在授权后开始运营,招聘照护工作者,可以购买市场第三方专业培训机构提供的入职培训、照护规则以及行业信息等方面服务。第三步,实施岗位培训制度,区域管理机构定期举办岗前、岗中的培训制度,特别是对社区、机构以及老年人协会的业务管理者,家庭护理员、志愿者以及实习生加强培训,做到持证上岗。第四步,建立质量检查制度,管理部门包括民政、卫健、公安、市场监督管理部门、老龄办要经常联合开展质量监督行动,对养老服务机构的硬件和软件进行全方位的督查。在质量检查的同时,民政和卫健部门可以组织举办先进地区成功案例的交流与学习。第五步,推行机构退出机制,开展老年人养老服务满意度调查,结合管理部门的质量监督情况,对不合格养老机构实行限期整改和勒令停办的措施。

(六)医养护服务的整合

现代长期照护服务主要包括老年人特别是失能老年人的日常生活照料、健康维持和康复护理、精神慰藉等方面。其中,日常生活照料和精神抚慰的“养”以及慢性病康复护理的“护”是根本,老年人疾病治疗方面的“医”则是辅助。但现实中,“养”是“看点”,“护”是“难点”,“医”是“痛点”。在人口老龄化和慢性病化的背景下,医养护三方面服务在居家、社区和机构的整合是大势所趋。

首先,在居家服务中,针对失能、患慢性病的老年人开展提供每天几次或者每周几次的服务,包括助洁、做饭、穿衣、洗澡、送餐上门等生活服务,以及依托社区卫生服务中心的注射、服药和换药等基础护理服务。对于病情较重、家庭经济困难的老年人,依托社区医院和家庭医生签约制度设立家庭病床。志愿者主要帮助“空巢”“失独”家庭的老人购物、清洁卫生,以及开展一些文化娱乐活动等。

其次,在社区服务中,主要提供包括餐饮、保洁、娱乐、应急、定期体检等基础服务,老年人可通过付费方式享受其他生活辅助服务,以及用药管理等特殊照护。其中,老年人服务中心从开办老年人食堂和棋牌等娱乐室拓展到老年人运动室、老年人理疗室以及健康咨询等相关服务,普及医疗保健知识,避免老年人在保健品市场受骗造成巨大经济损失的现象经常发生。针对家庭照料有困难的老年人开展日托、晚托、暂托等喘息服务。社区医院主要承接上级医院下转病人的康复服务,以及临终关怀服务。社区卫生服务中心主要负责社区的慢性病护理、精神健康和心理指导等公共卫生服务。社区家庭医生对长年卧床的重度失能老人,以及手术后在家的患者,提供送药、用药指导、健康状态跟踪等医护服务。

第三,在机构服务中,倡导中档设施、小型适用、专业水准、优质服务,兼顾社区和居家服务。通过养老院、护理院、养护院等多种形式,为重度失能的老年人提供养护医服务。公办养老机构主要接收居家养老有困难的老年人,公建民营养老机构要优先接收基本养老服务保障对象,重点是解决照护难度较大的老年人。护理中心和护理院主要面向高龄、需要生活照顾的老人和有慢性疾病的老人、术后恢复期的老人及记忆功能障碍老人。要特别强调的是,为了充分地整合利用医护专业资源,一方面,所有养老机构(包括公办、民非和民营)应划分为助养型(半失能)、护理型(重度失能),100张床位以上的护理型机构实行分级护理。另一方面,不鼓励在所有养老机构中内普遍设立专科医院、医院里开办养老专区这种简单的“1+1”医养模式(很多是利益驱动下的现象),100张床位以下的护理型养老机构设立医务诊所,100—500张床位的医护服务外包给社区医院、二级医院,500张床位以上的可设老年病医院和康复医院。

(七)智能化整合

2015年国务院印发《关于积极推进“互联网+”行动的指導意见》,2017年工信部、民政部和国家卫计委联合下发《智慧健康养老产业发展行动计划(2017—2020)》,标志着我国养老服务事业进入了智慧化的新时代,以社区为基础搭建养老信息服务网络平台,提供护理看护、健康管理、康复照料等居家养老服务,以迎合现代长期照护服务的新要求。

推进互联网+智能化的社区居家养老,需要搭建装配相关的硬件信息系统:一是智能呼叫系统。“一键通”智能呼叫终端,连接着社区服务中心、辖区接警中心、第三方服务机构和老年人子女手机,便于老年人发生紧急情况时社区在第一时间获悉,也有助于行动不便的老年人告知购物的需要。二是定位系统。GPS实时定位系统主要防止失智老人的走失。三是老年人档案管理系统。主要包括老年人和家庭成员的基本信息,以及老年人的健康信息。四是远程健康监护系统。主要是实时监控老年人的血糖、血压、血氧和心率等生理参数,直接与社区卫生服务中心和医院对接。五是视频关爱系统。主要是便于老年人与子女的远距离沟通。总之,智能化社区居家养老服务涵括了老年人的日常生活照料、健康维持和康复护理,以及精神抚慰等方面的长期照护需要。尤其是老年人档案管理系统和远程健康监护系统,更能快捷、高效地传递老年人医护服务的需要。

随着互联网、物联网推进智能化的发展,将来还可以进一步整合老年人服务需求信息等资源,形成更大范围内(如长三角、珠三角、京津冀)智能化综合照护的城乡养老服务网络。最终,以养老服务事业的发展带动养老服务产业的形成,毋容置疑,没有养老服务事业的制度化就不可能有养老服务产业的规模化。

参考文献:

[1] 国家统计局.第六次全国人口普查主要数据发布[EB/OL].(2011-04-28)[2020-01-30].http://www.stats.gov.cn/ztjc/zdtjgz/zgrkpc/dlcrkpc/dcrkpcyw/201104/t20110428_69407.htm.

[2] 国家统计局.2019年国民经济和社会发展统计公报[EB/OL].(2020-02-28)[2020-03-01]. http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/202002/t20200228_1728913.html.

[3] 联合国统计司(UNSD).World Population Prospects: The 2017 Revision[EB/OL].(2018-07-01) [2020-01-30]. https://population.un.org/wpp/Download/Standard/Population/.

[4] 民政部政策研究中心.我国养老服务准入研究[M].北京:中国社会出版社,2013.

[5] 青连斌.老年人在养老院过得幸福吗——关于养老院入住老年人状况的调查[J].中共中央党校学报,2017(4):120-128.

[6] 青连斌.我国养老机构基本情况的调查与初步分析[J].晋阳学刊,2017(1):68-80.

[7] WHO.Home-Based and Long-term Care, Report of a WHO Study Group(WHO Technical Report Series 898)[R]. Geneva: World Health Organization. 2000.

[8] 世界卫生组织.积极老龄化政策框架[M].北京:华龄出版社,2003.

[9] 民政部.民政部关于大力发展居家养老的提案答复的函(民函〔2017〕819号)[EB/OL].(2017-09-11)[2020-01-30].http://www.mca.gov.cn/article/gk/jytabljggk/zxwyta/201710/20171015006482.shtml.

[10] 戴卫东.中国长期护理保险制度构建研究[M].北京:人民出版社,2012.

[11] John Creighton Campbell, Naoki Ikegami, Soonman Kwon.Policy learning and cross-national diffusion in social long-term care insurance : Germany, Japan, and the Republic of Korea[J].International Social Security Review,2009,62(4):63-80.

[12] Nicholas Barr.Long-term Care: A Suitable Case for Social Insurance[J].Social Policy & Administration,2010,44(4):359–374.

[13] Blanche Le Bihan,Claude Martin.Reforming Long-term Care Policy in France: Private-Public Complementarities[J].Social Policy & Administration ,2010,44(4):392–410.

[14] Richard G. Frank.Long-term Care Financing in the United States: Sources and Institutions[J].Applied Economic Perspectives and Policy,2012, 34(2):333–345.

[15] Francesca Colombo, Jerome Mercier.Help Wanted? Fair and Sustainable Financing of Long-term Care Services[J]. Applied Economic Perspectives and Policy,2012,34(2):316–332.

[16] 戴衛东.长期护理保险制度理论与模式构建[J].人民论坛,2011(10):31-34.

[17] 人社部办公厅.关于开展长期护理保险制度试点的指导意见[EB/OL].(2016-07-08)[2020-01-30].http://www.gov.cn/xinwen/2016-07/08/content_5089283.htm.

[18] 国家医保局.国家医疗保障局对十三届全国人大二次会议第7348号建议的答复(医保函〔2019〕35号)[EB/OL].(2019-08-01)[2020-01-30].http://www.nhsa.gov.cn/art/2019/8/1/art_26_1604.html.

[19] 国家统计局.人口总量平稳增长城镇化水平稳步提高[EB/OL].(2019-01-23)[2020-01-30].http://www.stats.gov.cn/tjsj/sjjd/201901/t20190123_1646380.html.

[20] 人民网.我国基本医疗保险覆盖超13.5亿人[EB/OL].(2018-10-10)[2020-01-30]. http://politics.people.com.cn/n1/2018/1010/c1001-30331787.html.

[21] 国家统计局.中国统计年鉴(2018)[EB/OL].(2018-12-30)[2020-01-30].http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2018/indexch.htm.

[22] 戴卫东,顾梦洁.OECD国家长期护理津贴制度研究[M].北京:北京大学出版社,2018.

[23] WHO.Integrated Care for Older People (ICOPE)[EB/OL].(2017-10-23)[2020-01-30].http://www.who.int/ageing/health-systems/icope/en/.

[24] Hill R. .Integrated Care—Foundation Trust or Social Enterprise? [J].Journal of Integrated Care, 2007,15(1):20-23.

[25] Keong H C , Mun W L , Feng L , et al. Singapore Programme for Integrated Care for the Elderly (SPICE)-an integrated model of care to enable frail elderly to be cared for in the community[J].International Journal of Integrated Care, 2012, 12(Suppl3):415-421.

[26] 民政部.中国民政统计年鉴(2018)[M].北京:中国社会出版社,2018.

[27] 中央人民政府网站.民政部 中国残联通报全国贯彻落实残疾人两项补贴制度情况[EB/OL].(2017-09-06)[2020-01-30].http://www.gov.cn/xinwen/2017-09/06/content_5222995.htm.

[28] 中央人民政府网站. 2013年至2017年全国财政医疗卫生累计支出59502亿元保障力度不断加大[EB/OL]. (2018-12-24) [2020-01-30].http://www.gov.cn/shuju/2018-12/24/content_5351797.htm.

[29] 民政部.2018年民政事业发展统计公报[EB/OL].(2019-08-15)[2020-01-30].http://images3.mca.gov.cn/www2017/file/201908/1565920301578.pdf.

[30] 何文炯.老年照护服务:扩大资源并优化配置[J].学海,2015(1):88-93.

[31] Berchtold P. ,Peytremann B.I..Ten years of integrated care in Switzerland[EB/OL]. (2011-03-09)[2020-03-02].http://doi. org / 10.5334 /ijic.575.

[32] 唐钧.建立长期照护保险制度[J].北京观察,2017(1):12-16.

[33] Djellal F , Gallouj F ..Innovation in care services for the elderly[J].The Service Industries Journal, 2006, 26(3): 303-327.

责任编辑:汪效驷