互嵌式社区治理:社会工作机构与市场共治逻辑

范慧,彭华民

关键词:社会工作机构;市场;互嵌式治理;社区治理

摘 要:社会与市场的关系研究是完善社会组织参与社区治理体系构建的关键环节。互嵌式共治关系业已替代传统市场与社会分立的观点,成为理论研究和实操践行的基本共识。基于供需关系、市场资源和产品营销的互嵌维度,社会工作机构与市场构建了互嵌式参与社区治理的理论分析框架,即供需互嵌、资源互嵌和产品互嵌,并通过对安徽省三家社工机构市场化服务项目的分析,呈现其与市场互嵌式治理的依据条件、运作困境及突破路径。通过理论与现实比照,以期实现公益目标与市场效率的互嵌共生,化解社区治理各主体间的融合瓶颈,优化社會组织参与社区治理的行动路径和体系建构,推进社区建设高质量的内生型发展。

中图分类号:C916文献标志码:A文章编号:1001-2435(2020)03-0032-08

Inter-Embedded Community Governance: Social Work Institutions and Market Co-governance Logic

—An Empirical Study of Institutions Market-Oriented Service Project

FAN Hui1, PENG Hua-min2(1.School of Sociology and Political Science, Anhui University, Hefei 230601, China;2.School of Social and Behavioral Sciences, Nanjing University, Nanjing 210046, China)

Key words:social work institutions; market; inter-embedded governance; community governance

Abstract:The research on the relationship between society and market is the key link to improve the participation of social organizations in the construction of community governance system. The relationship of inter-embedded co-governance has replaced the view of the separation of traditional market and society and has become the basic consensus of theoretical research and practical practice. Based on the embedded dimensions of supply and demand, market resources, and product marketing, social work institutions and markets have built a theoretical analytical framework of embedded participation in community governance, namely, embedded supply and demand, embedded resources and embedded products. The analysis of the market-oriented service projects of the three social work organizations shows the basis conditions, operational difficulties and breakthrough paths of the embedded governance with the market. The article compares theory with reality in order to achieve the mutual coexistence of public welfare goals and market efficiency, resolve the integration bottlenecks between the various subjects of community governance, optimize the action path and system construction of social organizations participating in community governance, and promote high-quality endogenous development of community construction.

——————————————————————————————————————————

十九届四中全会进一步对“完善共建共治共享的社会治理制度”“国家和社会治理能力现代化”的强调,实质是对社区治理多元主体关系研究的迫切性和重要性提出了更高的要求和期待。其中,市场与社会作为社区治理多元主体的重要组成,妥善处理好二者的互动关系,是突破现阶段社会组织自身发展掣肘,及其参与社区治理效能锐减困境的逻辑起点。面对社区公共服务需要的骤增和财政紧缩,政府积极推动传统垄断式服务供给模式的更替,引入社会组织、市场等部门合作形成多元服务供给格局。这为社会工作机构与市场互嵌共治提供了制度和现实合法性。

受限于我国社会组织市场环境的建设迟缓,[1]且社会与市场公私价值理念的天然分歧,二者互嵌共治的理论溯源与经验探索,成为社会与市场关系研究的重中之重。社工机构作为非营利的社会组织,在市场化运作中平衡公益属性与利润追求的关系须纳入考量。因此,社区治理中社工机构与市场互嵌共治的逻辑脉络研究极为重要。

一、互嵌式社区治理研究综述

非营利性社会组织与市场的关系讨论,从话题展开之始就引发了争议。一种观点认为社会与市场是二元对立的关系。张林江在对非营利组织市场化运作研究时,就提出了社会组织的营利行为会与组织的公益目标相悖的担心。[2]陈治国在对市场与社会关系的文献梳理时,发现新古典经济学认为市场有其独立的运作逻辑,可以脱嵌于社会的规范性力量而自主存在。[3]但面对在世界范围内市场与非营利社会组织的跨部门联盟与合作,[4]该论断已无法解释这一不可逆转的发展态势。因而,另一种观点的“嵌入性”视角将市场与社会的紧密化关系进行了系统解释。

寸洪斌和曹艳春将波兰尼的嵌入性理论作为分析市场与社会关系的理论基础,提出市场嵌入社会的理论作为二者关系研究的基础。[5]嵌入性(Embeddedness)是由波兰尼(Polanyi)首次提出用于探讨经济活动如何嵌入到社会关系网络之中。他指出人类所有的经济活动同所处的制度环境和社会关系紧密联系在一起,经济活动能够通过不同的模式嵌入到特定的社会关系和结构中。[6]46-58格兰诺维特将嵌入性的概念更加具象化,认为现代社会中的人们并没有随着市场化进程的深入而不受社会关系的影响和制约,相反这种影响是研究人类行为和制度时必需考虑的重要因素,因此,对现代社会的研究也必须采用“嵌入”视角;他进一步指出经济活动过程实质是人际关系的互动,并强调人际互动产生的信任关系是组织从事交易活动的基础,也是决定交易成败的关键因素。[7]

通过分析已有研究后发现,市场与社会双向嵌入的互动关系样式,能够促进市场效率与公益价值的融合与共生发展。笔者把这种现象叫做互嵌式关系,而当社会工作机构与市场共同进入社区治理时,就形成了互嵌式社区治理。供需互嵌、资源互嵌与产品互嵌三个维度奠定了市场与社会工作机构互嵌的理论与现实基础。

(一)供需互嵌:利润获取与目标实现的耦合

企业是市场的主体,市场天然是以利润为驱动的。企业利润取向是企业生存和发展的最重要目标。社区治理中企业与非营利组织之间的合作,能够发挥各自的功能为双方带来有利的价值。[8]如企业与社工机构的供需关系可以有效实现企业利润与机构价值的共赢。

企业在社区的市场推广需要社会组织的公益平台,组织运作效率提升需要学习企业的市场化运作进行有效管理。社区是企业重要的利益相关者。[9]但企业直接进驻社区会遭遇排斥困境。因此,同社区公益性组织建立亲密的联系和友好的合作关系,成为企业获取社区消费资源的主要策略手段。[10]非营利组织在回应服务对象需要时,时常遭遇“志愿失灵”的困扰,即非营利组织的供给和服务对象的需要之间存在资源分配不畅的现象。市场化运作无疑是非营利组织克服“志愿失灵”的有效路径,[11]能够帮助组织形成与服务对象间良性的供需关系,提高服务资源的利用效率。如社区组织通过“类市场交换”的方式汇集、整理、储存和发放社区互助资源,克服以往资源递送瓶颈,实现捐赠物品与需要者的顺利链接。[12]

(二)资源互嵌:形象塑造与组织发展的吻合

企业社会责任与社会服务是一种互惠互利的关系。[13]已有相关研究表明,企业履行社会责任能够有效提升企业的声誉,[14]增强投资者的投资意向,增强其在产品市场的竞争力,提升企业价值。[15]社区非营利组织,基于其固有的社会公益性,企业认为通过捐赠、员工志愿服务等方式,与该类型组织进行合作,可以助力企业树立良好的品牌形象。企业通过为组织提供资金、人力、市场营销理念与方法等资源赞助,与非营利组织形成社区公益项目,建立伙伴关系,共同解决社会问题。[16]企业通过社区参与,能够塑造企业形象、扩大社会影响力、获取市场信息,[17]有助于企业加强与社区的联系,促进企业发展。而非营利组织可以利用市场资源有效缓解组织资源短缺等问题,如非营利组织采用企业的市场创新战略能够对组织绩效产生积极影响。[18]

(三)产品互嵌:服务诉求与专业供给的契合

伴随资源不确定性和技术革新在各行业内的普遍发生,服务产品营销已经成为非营利组织获得资源和生存机遇,满足市场服务诉求的主要手段。[19]尽管有学者忧虑非营利组织的营利行为会导致公共性困境,[20]与公益目标相悖,但非營利组织进行服务产品营销的优势仍无法取代。它可以预防公众对公共产品的“搭便车”行为,实现服务诉求与供给的利润最大化。[21]57如非营利组织可以通过采取服务收费的营销方式实现市场的差异化服务,进行专业化服务供给,提升组织的社会公益效率。[22]张思强和朱学义在对营利方式与公益绩效的关系研究发现,非营利组织的营利性行为对其公益绩效均有显著的正面影响。[23]

二、互嵌式社区治理的研究设计

根据上述分析发现,市场环境对于维系社会工作机构开展社区治理中服务行动的稳定性与高效性发挥着愈加重要的作用。文章基于互嵌性理念,通过供需互嵌、资源互嵌和产品互嵌三个维度,实现市场与社工机构的互利与共生发展,确保二者的利益分配格局处于稳定状态。这既是社工机构开展社区治理服务的逻辑依据,也对其服务行动起到了指导、规范、约束和形塑的作用。市场也在与社工机构的互动中,不断增强市场竞争力、提升市场效益。市场与社会的互嵌共生,使得二者能够在社区治理中各自发挥应有功能、共同实现社区治理的目标。

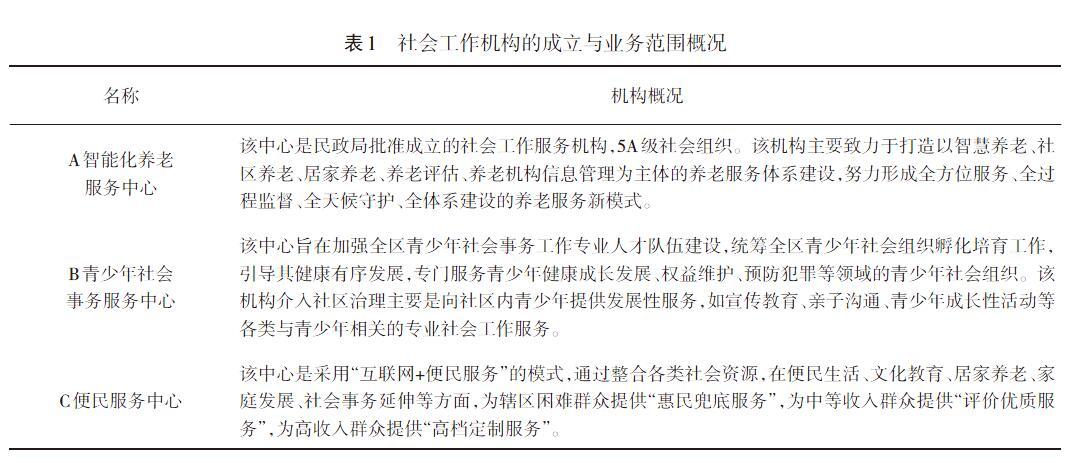

表1 社会工作机构的成立与业务范围概况

[名称 机构概况 A智能化养老

服务中心 该中心是民政局批准成立的社会工作服务机构,5A级社会组织。该机构主要致力于打造以智慧养老、社区养老、居家养老、养老评估、养老机构信息管理为主体的养老服务体系建设,努力形成全方位服务、全过程监督、全天候守护、全体系建设的养老服务新模式。 B青少年社会

事务服务中心 该中心旨在加强全区青少年社会事务工作专业人才队伍建设,统筹全区青少年社会组织孵化培育工作,引导其健康有序发展,专门服务青少年健康成长发展、权益维护、预防犯罪等领域的青少年社会组织。该机构介入社区治理主要是向社区内青少年提供发展性服务,如宣传教育、亲子沟通、青少年成长性活动等各类与青少年相关的专业社会工作服务。 C便民服务中心 该中心是采用“互联网+便民服务”的模式,通过整合各类社会资源,在便民生活、文化教育、居家养老、家庭发展、社会事务延伸等方面,为辖区困难群众提供“惠民兜底服务”,为中等收入群众提供“评价优质服务”,为高收入群众提供“高档定制服务”。 ]

本研究选取了安徽省H市B区和W市J区中3个社区的三家社工机构,主要采取半结构访谈方式,对调研地区民政部门领导或工作人员(4名)、社区居委会领导或工作人员(3名)、社工机构负责人(3名)、部分一线机构工作者(6名)、社区居民(6名),共22名访谈对象进行资料收集。1本文社工机构的具体选取原因如下:一是安徽隶属中部地区,约有社会组织3.28万个,居全国第八位。2相较于一线城市的独特优势和丰富经验,其社会组织发展优势和劣势更具有全国大部分地区的组织代表性。二是选取的两市区均为民政部首批社会工作服务示范地区,其社会组织建设积累了丰富的经验。三是选取的社区为社工机构参与社区服务项目所在地,且为市区重点打造的社区;选取的社工机构必须是在当地社区治理中发展服务,且具有一定实务经验的机构。四是选取机构的主要资源来源须为市场,且涵盖不同的服务类型,以便有效提取机构与市场互嵌的条件与方式。从调查地区的情况来看,社工机构与市场的紧密互动主要是以老年、青少年、社区便民服务等服务对象或领域为主要服务供给。

本文选取三家社工机构参与社区治理的市场化服务项目,主要包括老年服务、青少年服务、社区便民服务等领域(机构概况参见表1)。本研究通过供需互嵌、资源互嵌与产品互嵌的三个维度为分析框架,讨论当前不同社工机构在不同服务类型供给中与市场互嵌的困境与出路。

三、动力匮乏:供需、资源与产品维度下的互嵌困境

市场与机构互嵌的动力匮乏主要表现在市场与机构供需关系的互限性、市场资源投入带来机构性质的质疑,以及市场产品需要与机构产品供给的疏离。

其一,“底层市场”引发市场与机构供需互嵌阻滞。“底层市场”带来市场与社工机构的供需关系受限,是市场嵌入产生动力匮乏的重要原因之一。“底层市场”是指市场的主体主要由金字塔底层(the Base/Bottom of the Pyramid,下文简称BOP)低收入群体构成。BOP市场属于长期被忽视的边缘市场,其消费者购买力严重受制于收入,在制度环境、资源条件和基础设施等方面都不同于金字塔中高端(the Top of the Pyramid,简称TOP)市场。[24]由于购买力的局限性,低收入人群在面对新产品时,往往会及时进行自我承受能力评估,并产生两种取向:或优先选择价格较低的产品以满足生活日常;或择优选择在可接受范围内真正能改善生活质量、但价格略高的产品。[25]

社工机构的主要服务人群是弱势群体,大多属于BOP市场的消费人群。一方面,这部分人群可以通过机构这一本地社会网络获取对机构服务产品的认知,逐渐培养对服务产品的消费习惯。另一方面,这部分人群的服务大多是由政府兜底进行购买,自我支付的消费能力不足。因此,他们的消费能力和购买力相对较弱,对社工机构的服务需求大多维持在基本需要,对高水平服务消费购买能力相对较弱。而社工机构的服务对象主体就是底层市场的人群,限制了高水平服务消费的发展。A机构负责人在谈及市场化困境时,特别强调底层市场人群的低消费能力导致机构与市场的供需互嵌困境。

市场化首先要有市场。我们现在服务对象大多都是一些老年人。这些人的服务都是要政府兜底的。他们也习惯了由政府买单。如果让他们自己来买单,他们会很不理解,而且最主要的是他们没有这个购买能力。没有这个购买市场,我们的市场化运作就很难运转起来。

——A机构法人与社区治理项目负责人

其二,资源互嵌导致市场文化与公益文化冲突。资源供给的来源与流向是政府还是市场,往往招致公众对社工机构组织性质的质疑。公益性是社会组织参与社区治理的重要内容和行动方式。社会公众已经习惯于认为,传统非营利组织依靠政府资源供给或社会捐赠的运作方式更符合其本性。而现代非营利组织采用市场资源和商业化运营机制,使公众担忧组织偏离其公益属性。非营利组织一旦与市场并轨,就不得不受到利润至上的市场文化冲击。这对于追求公益效应的社會服务机构来说,势必遭受相当大的冲击,出现公益文化与市场文化的冲突。社工机构作为非营利性社会组织,其服务对象的弱势群体本质,让机构天生就披上了公益的外衣,并被公众认可。当前社工机构与市场互嵌式治理正处于发展初期,这种冲击更为明显,主要表现有两方面:一方面,社工机构自身对公益和市场文化关系处理不当,出现认知上的偏差;另一方面,商业文化的冲击,社区居民对公益和市场文化的区分不清,担心机构偏离主流公益文化。从调研地区的社工机构负责人、社区领导的访谈来看,这种公益文化与市场文化的冲突,受到了机构自身和外界的双重质疑,不利于机构与市场的互嵌发展。具体表现为:一是社工机构在公益和市场关系中的挣扎。社工机构服务性质的公益化或是市场化,首先是来自机构自身是如何对待和处理二者关系的。B机构负责人在谈及市场与机构的关系时,论述了机构在市场和公益文化中的挣扎。

社工机构有它的民非属性,再去做收费性服务的时候,会产生“精神分裂”的反应。因为首先它需要有市场化意识的人,而且做市场化的服务和公共服务是两个概念。公共服务是拿政府的钱去照顾政府需要去照顾的那些人,而市场服务是要找到那些有钱的人去满足他们的服务需要。大多数社工都转不过弯来。所以让社工既拿着政府的钱天天去服务弱势群体,又要告诉他你要思考中产阶级要什么,提供给他们什么,他才愿意掏钱买。社工不精神分裂才怪,至少一定会出现角色混乱。他会想我到底是一个行侠仗义去帮助弱势群体的角色,还是一个想办法满足中产阶级需要的角色。

——B机构法人

二是社区居民对公益文化和市场文化的区分不清。公益文化和市场文化的相对性使得社区居民对社工机构的组织性质产生质疑。公益是一种无偿、奉献和博爱精神的理念已成为公众的思维定式。然而,公益组织要生存就无法避免“经济人”的自利行为。更有甚者,某些公益组织将善款中饱私囊、财务状况隐瞒或作假等现象也屡禁不止,突破了公众对公益组织的信任底线。因而,当社工机构这样公益性质的非营利组织开展收费服务的时候,公众必然会对其服务产品收费的合法性产生质疑,甚至进一步质疑其组织的公益属性。从现实情况来看,社工机构之所以具有良好的组织形象,绝大程度上是受益于其非营利性、公益性的组织文化定位。社工机构一旦进行营利性的市场化运作,对服务对象采取收费或者相关服务产品的销售策略,就很容易引起社会公众和服务对象的反感。加之,机构市场化运作中如果没有及时向社会公开资金流转状况,那么,机构将会受到公众的质疑并产生抵触情绪。这势必会对组织形象及其运作产生极大的负面效应。当C机构负责人对机构市场化问题进行回答时,该负责人很无奈地谈到社区居民对机构收费服务的误解,招致其对机构服务的排斥。

很多社区居民认为机构是公益组织,就应该提供免费服务。如果你跟他说你要收费,他们根本不理解,甚至不会再找你。我们有些增值服务,也是需要社工花费时间、人力去做的。我们只能去收费,但收费的标准我们也犯难。因为即使有些服务,居民能接受收费了,费用也不可能像市场那样高,必须远低于市场价,否则居民也不能接受。

——C机构法人与社区治理项目负责人

其三,专业匮乏疏离市场产品需要与机构产品供给的互嵌渠道。社工机构对公共需要的回应迟缓,致使其在市场化进程中发育不良。我国社工机构在政府资源的推动和供给背景下应运而生,对政府的强依附性使得机构只关注政府资源的动向,不去关注和应对市场竞争的压力。而长期脱离市场竞争环境的社工机构,缺乏外在和内在的革新动力去创新组织发展模式,致使机构频频出现人才外流、资源供给不稳定等现象。然而,机构的发展缺乏创新和竞争意识会直接导致机构的专业能力不足,导致机构社区治理的范围和服务对象局限性显著。我国社会工作介入和参与的服务范围主要局限于个人、家庭生活的心理咨询类问题,对于社会生活中如失业、社会秩序和贫困等普遍关注的社会问题介入明显不足。以社区老年服务为例,老年服务内容包含很多专业性服务,如护理技巧、餐饮搭配、心理疏导等。但大多机构并未受过类似专业训练,无法满足社区居民的服务需要。B机构所在民政局社会组织管理科科长一针见血地指出当前社工机构在社区治理中存在的专业性欠缺无法满足社区需要的现实问题。

社区治理通过社会组织服务介入社区治理能带来多大改变?其实我觉得只是锦上添花,不可能深刻地改变社区工作目前的现状,只是说介入到社区里边,能帮社区一部分、小众的、特殊群体暂时解决一部分的需要,从事一定的服务吧。我认为这种服务都不太专业。社区里边开展的这些服务,无非是搞这个活动那个活动。我看目前社工机构还承担不了专业性和复杂的服务。

——B机构所在区民政局社会组织科科长

四、互利共生:社会工作机构突破互嵌困境的路径拓展

能否有效规避各种风险是社工机构与市场互嵌成功与否的关键。社工机构与市场互嵌动力匮乏的根源是双方利益契合点的缺位。因此,互利原则成为二者互嵌共生的基本立足点,其路径主要表现为机构通过价格优势的组织运作、服务效益导向的价值倡导以及资源链接的产品互适,以回应上述困境问题。

首先,价格优势的组织运作拓展底层市场,疏通供需互嵌关系。BOP市场与社工机构要实现供需关系平衡,价格策略成为社工机构实现二者供需互利的主要策略手段。社工机构在实行收费制度和制定价格时必须遵从以下两方面原则。一是社工机构要考虑的是服务对象对收费服务的认可和认同问题。收费服务一般是针对具有排他性和竞争性的公益服务,不适用于所有的公益服务。二是收费服务的定价问题。社工机构要利用服务产品价格低于市场价的优势,吸引底层市场群体的服务需要。同时,针对不同的人群采取不同的定价原则。由于这部分人群考虑的是投资的可负担性,同时也渴望改善生活品质的服务产品,因此,如果低收入的消费人群能够从新产品的购买和使用中获得足够和充分的价值体验,他们也愿意购买该产品。本研究的社工机构应对BOP市场与机构的供需互嵌困境策略,主要采取“公益+市场”的低偿服务供给模式,以价格优势吸引BOP市场居民人群,满足居民服务需要,形成居民对服务需要的依赖惯性,逐步进行更高层次的产品设计。A机构一线社工发现收费服务对象选择服务项目时,价格是决定其是否愿意购买服务的关键,即服务对象往往优先选择免费或价格低的服务。

社区居民普遍认为机构的老年服务都是免费的,他们到我们这里喝茶、聊天、打麻将等等都觉得应该是由政府买单,是公益的。可是,这里的水费、电费、麻将都是我们的运作成本。时间长了,我们就考虑象征性地收取一些费用。很多老人反馈,不能接受收费的公益服务。有的老人可以接受收费,可接受的费用却较低。但仍然有相当一部分老人,尤其是单身或是孩子不在身边或行动不便的老人,他们对于吃饭、护理等需求是愿意花钱购买的。我们就在想降低价格,仅收取运作成本,甚至更低,先让服务对象依赖上这种服务。我认为如果服务能赢得服务对象的信任和依赖,市场化这条路还是走得通的。

——A机构社区治理项目一线社工

其次,服务效益导向的价值理念倡导化解文化冲突,化解资源互嵌矛盾。社工机构在社区治理中秉持价值理念的最主要特征之一,就在于社会责任的承担,即以服务对象的服务效益为机构的价值实现导向。服务效益导向能够帮助社工机构树立在社区公共服务中的权威性。具体来说,社工机构的绩效判断,不是以利润或市场份額大小为标准,而是通过服务对象对服务产品是否满意作为导向。公益事业领域可以通过引入市场资源或机制来改革和完善公益事业发展。市场机制中平等、契约、创新、优胜劣汰、资源有效配置等理念,可以助力社工机构更好地满足公众需求与实现公共利益最大化。因此,社工机构运用市场运作的理念和方式革新公益领域,其核心和实质是对社会公益的捍卫。社工机构在社区治理中凭借该策略,能够化解市场与公益文化的冲突,避免组织因效率低下而被市场淘汰,并最终实现社区的公共利益。

由此,社工机构为应对文化冲突,致力于秉持以社会公共服务效益的价值理念塑造组织文化。一是面对机构内部员工的挣扎与困惑,机构通过注重服务效益的价值理念注入,明确引入市场资源的目的,化解内部员工的疑虑。机构在市场化运作过程中,要向内部员工灌输机构公益服务的价值理念,并将公益价值有效渗透进实际服务中去,展示市场机制的引入是为了更好地实现公益目的。如C机构一线社工谈及他们在转变经营和管理理念的同时,时刻将关注服务质量和效率的效益指标作为服务开展的出发点和落脚点。

机构的经营性活动获取的收入会用于公益事业,不在组织内部进行分配,是我们机构价值观的宗旨。并且我们在收费项目上,不会只考虑支付得起费用的用户,还会针对社区的困难群体,实行一些优惠政策,以使更多人能享受到机构的服务。这是符合我们机构的服务宗旨的,并且只有自身做好了才能获得公众的认可。

——C机构社区治理项目一线社工

二是社工机构通过服务效益导向的价值观念倾注,引导社区居民正确看待市场文化与公益文化的融合。市场机制的介入能够从观念和行动上改变社工机构传统运行效率低下的不良机制。机构通过市场化运作,培养市场竞争意识、搭建高效的市场运作方案,使得机构可以更加有效地满足市场需要。但机构应当坚决抵制唯利是图的商业文化,始终将公益服务的宗旨和目标置于私利获取之上。收费的目的是以不违背组织宗旨和组织价值为前提,且收费的目的不是盈利,而是为了降低组织运行成本,弥补开支缺口,以实现组织的社会使命。B机构所在社区居民对当地社工机构的收费服务评价时,认为只要机构注重服务效益导向价值观,是能够得到社区居民认可的。

我认为做公益不见得都是免费的。中国有句古话,天下没有白吃的午餐。现在很多免费的公益反而让人望而却步。可能就是因为现在人们条件好了,接受的教育不同了,人的思想也比较活跃,加之社会上也出现过一些不良风气,如所谓公益却要营利的事,所以大家反而会对免费产品产生排斥心理。例如,一个陌生人突然过来要你扫二维码,你可能会考虑一下我能不能扫,会不会上当受骗。但机构的服务,比如孩子上课,机构适当地收一些费用,明文规定是作为管理和奖励这些上课老师的资金。那如果我在外面花100块钱的课程,在社区20块钱就能上,而且是同样的老师同样的教学水平,为什么不去社区?我觉得这就是社区服务给我们的福利。所以我认为公益也不完全是免费的。社工机构也要生存,它们只有存活得更好,才会有更强的能力来为你服务。

——B机构所在社区的社区居民

再次,资源链接应对专业服务与市场需要悖论,搭建产品互嵌平台。资源链接是社工机构专业能力的重要体现方式,也是机构专业服务价值的重要特征。凭借资源链接,机构能够有效将市场需要与机构的专业服务进行有效对接。因此,市场需要的信息采集与资源对接的准确性,决定了社工机构在服务供给与市场需要对接的科学性和有效性。面对复杂的市场服务需要,社工机构要深入社区广泛了解社区居民对服务产品需要状况等信息,甚至可以邀请社区居民参与决策。这就需要社工机构利用社会工作专业方法了解服务对象的服务需要信息。信息采集后,社工机构通过资源链接功能,与具有相当专业优势的企业或商家进行服务项目合作,实现居民需要与市场供给的对接,弥补社工机构自身专业性服务产品供给不足的缺陷。

社工机构会依据不同类型社区的市场服务和产品需要进行信息收集,體现出机构以人为本的服务性价值取向。按照社区居民收入状况区分,中高收入居民所属的社区市场需要与低收入社区市场需要就存在较大差异。在低收入社区主要还是生存需要和安全需要,而在高收入社区注重的是安全需要和社交需要。陈岳堂、熊亮的研究发现,低收入社区需要主要是社区治安、家庭困难扶助和求职,而高收入社区的主要需要是环境卫生、社区治安和社区活动。[26]82社工机构在社区服务产品提供时,要具备有效区分社区市场中居民服务需要的信息获取能力,以满足居民的服务需要与市场企业服务供给的有效契合。如C机构积极回应社区居民中花艺爱好者的要求,通过聘请花艺企业的专业人士到社区进行免费培训,结合微信服务,与企业共同形成了“花艺坊”这个品牌项目。该机构通过及时寻找市场外部资源,与专业的企业合作,即机构做好服务需要的信息平台,企业负责专业服务供给,共同满足社区居民的服务需要。

我们每个月定期为辖区百姓做一些花艺培训。我们是与一家企业合作的。他们派老师过来,提供免费培训。我们提供原材料。居民每次来培训,自己作品可以免费带回去。有的居民参加一期还要继续参加。于是我们跟这个企业洽谈了一个合作项目,开通了微信商店。居民可以通过微信下单,如需要什么花,发一个要求,这个企业就按照他的要求送货到家。我们同时也开通线上线下服务。这个形式居民很乐意接受,企业也受益。我们作为平台,只向企业收取很少的管理费用,但也有一部分收益。

——C机构法人和社区治理项目负责人

五、总结与讨论

社会组织与市场的互嵌式共治是当前社区治理能力现代化建设的重要途径。通过本文研究可以发现,社区治理中社会组织与市场的互嵌式共治应当遵循以下逻辑:一是优势互补、多维互嵌的组织逻辑。基于供需关系、资源供给与产品营销的维度,社会工作机构在与市场的互嵌融合过程中仍会面临自然属性的局限性,导致互嵌困境,如底层市场的局限、文化价值的冲突以及专业能力的欠缺。然而,社工机构积极采取互利共生的策略原则,通过组织运作、价值理念和专业能力积极回应互嵌弊端,通过专业服务与市场化手段结合,专业理念锻造市场文化的价值属性等方式,实现与市场资源的互通有无、互利共融。二是公益引领、市场先行的运作逻辑。社会工作机构与市场通过互嵌,形成“公益+市场”的组织运作方式,实现市场效率与公益价值的统一。市场资源和机制扩展提升了社工机构服务质量和效率,社工机构始终围绕公益性开展服务,以服务满意度为运作宗旨,满足社区服务的多元化需求。三是理念共享、社区共治的发展逻辑。社会工作机构与市场要始终秉持将彼此视为相互交融的治理共同体理念,避免各治一方、沟通无序的治理思路,共同实现社区治理的善治目标。