从泸定县文物管理局收藏的清代瓷器推断泸定桥的建成对康巴地区的影响

夏芸

摘 要:文章从泸定县文物管理局收藏的瓷器调研出发,通过对部分清代瓷器的解读,确定其均来自江西景德镇。因此,联想分析了泸定桥的贯通使川藏茶马古道更加便捷、兴盛,起到了促进藏汉贸易、维护河山统一的作用。

关键词:清代;瓷器;泸定桥;影响

泸定县位于四川省甘孜藏族自治州东南部,地处青藏高原向四川盆地过渡地带,是进藏出川的必经之地,也是甘孜州东部区域商贸中心,被誉为甘孜州“东大门”。泸定县文物管理局所辖红军飞夺泸定桥纪念馆作为地方性红色主题博物馆,馆藏藏品中瓷器相对薄弱,馆藏瓷器仅41件(套),占藏品总库藏6.7%。为了深入了解泸定县的馆藏瓷器,通过瓷器推断出在漫漫历史长河中泸定发展的关键因素,以充实馆藏文物的历史内涵,提升文物保护工作的科学性、合理性,笔者深入泸定县文物管理局文物库房调研瓷器,对收藏的瓷器,特别是清代瓷器进行了详细测量、拍摄、比对以及数据录入。现将此次调研的具体情况报告如下。

1 地理环境

泸定县位于东经101°46′~102°25′,北纬29°54′~30°10′。南北长69.2千米,东西宽49.9千米,东距四川省会成都285千米,西距州府所在地康定49千米,南距石棉县112千米,北距丹巴县125千米,总面积2165.35平方千米。

2 历史沿革

泸定县历史悠久,地建笮都县始于汉初。唐高祖武德元年(618)设置嘉良县、大渡县,后晋改设晋乐县。宋代实行羁縻州管理制度。元代、明代推行土司制度,设长河土千户、冷边和沈边长官司。清康熙四十五年(1706),四川巡抚在此修建了大渡河上第一座桥梁,桥成后康熙帝赐名为“泸定桥”。置县时便以桥取县名。民国元年(1912)设泸定县和化林县,民国二年(1913)化林县设县佐,泸定县开始为单一的县,隶属西康省。1950年3月泸定解放,1956年1—9月属雅安专区,1956年10月转划属甘孜藏族自治州至今。

3 馆藏清代藏品

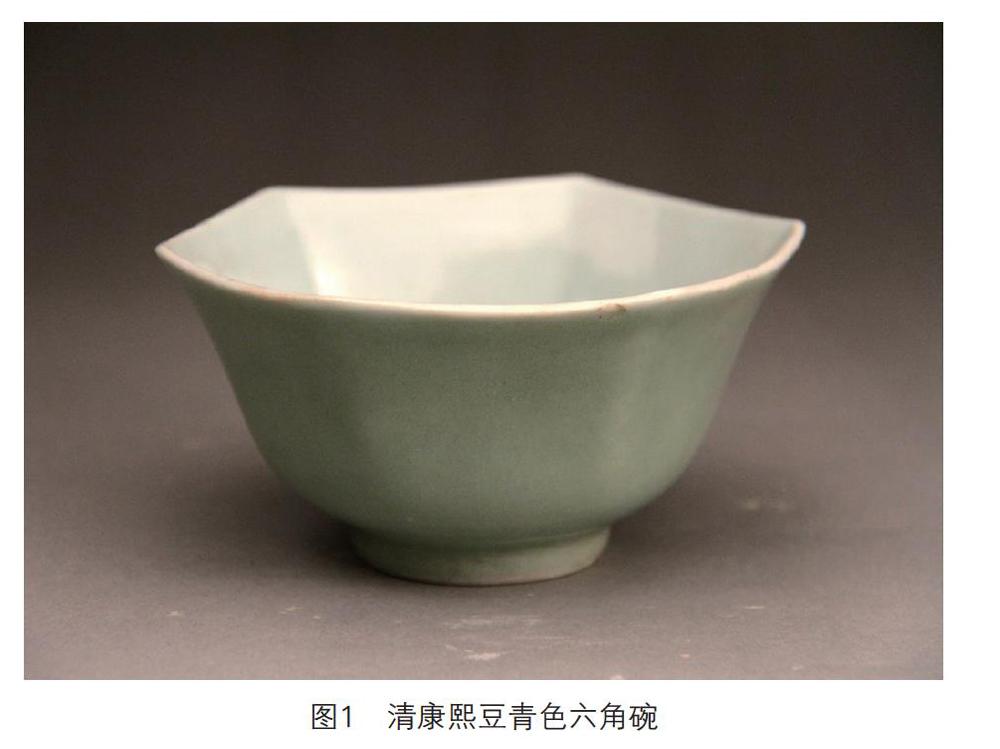

清康熙豆青色六角碗 该碗为清康熙年间景德镇窑烧制的瓷碗,胎质细腻,手工成器,六边形,器形规整,整体线条柔和,圈足无款。碗内里为白釉,外为豆青色高温颜色釉,釉色淡雅匀净、滋润柔和有玉质感(图1)。

清康熙祭蓝釉倭角碗 该碗为清康熙年间景德镇窑烧制的瓷碗,胎质细腻,方形,器形规整,倭角线条柔和,圈足。内里为白釉,外为祭蓝釉,釉色正统,色泽深沉;色调浓淡均匀,釉面均匀且无流、无裂痕(图2)。

清康熙铁锈色八角碗 该碗为清康熙年间景德镇窑烧制的瓷碗,手工成器,八边形,器形规整,整体线条柔和,圈足。胎质细腻,色彩淡雅匀净,釉色纯净滋润(图3)。

清乾隆官窑青花龙纹盘 该盘为清康熙年间景德镇官窑烧制的瓷盘,胎质细腻,拉坯成器,圆盘,器形规整,侈口、圈足,盘身有2处残损。白地蓝花,青花发色艳丽。正面近口沿处及底部各饰弦纹两道,中间为戏珠龙纹及火焰纹。背面近口沿和近圈足处分别饰弦纹一道,腹部饰戏珠龙纹两组及火焰纹(图4)。底款为六字三行篆书“大清乾隆年制”。

清嘉庆青花八仙碗 该碗为嘉庆年间景德镇窑烧制的精品官窑器,胎质细腻,线条柔和,器形规整。白地蓝花,应为回青料,发色艳丽偏紫。口沿处有一0.5厘米残缺。碗内口沿和近底处分别饰弦纹一道,碗底绘有吕洞宾和曹国舅。碗外侧绘有八仙图,绘功精致,栩栩如生(图5)。底款为六字三行篆书“大清嘉庆年制”。

清道光绿釉龙盘 该盘为景德镇产官窑器绿釉龙盘,成对。器形规整,品相完好,小侈口,大圈足。白底绿花低温釉。正面口沿处与近底处各有弦纹一道,底部中心为戏珠龙纹,背面暗花水纹。近圈足处各有圈线一道,腹部为戏珠龙纹两组(图6)。底款为六字三行篆书“大清道光年制”。

清道光粉彩人物鸡心对壶 该对壶为道光年间景德镇窑烧制,为民窑精品器。胎质细腻,器形规整,品相完好,体态丰硕饱满,流为方形,盖纽为描金寿桃,壶盖、壶身少有留白,壶盖为王母祝寿图,壶身为鹊桥相会图,每个人物生动形象,姿态栩栩如生(图7)。壶底为四字两行篆书“道光年制”。

清同治粉彩婴戏罐 该罐为同治年间景德镇窑烧制,为民窑器。胎质厚重,盖遗失,罐身品相完好,器形规整、饱满,垫烧圈足。碗外侧绘以婴戏图,色彩淡雅,红彩暗淡凝腻,突显同治粉彩的特点。画工精细,婴孩衣纹清晰,人物眉目清秀,纹饰线条流畅生动,给人以吉祥喜庆之感(图8)。碗底为四字两行篆书“同治年制”。

清同治粉彩无双谱人物海棠鱼盘 该盘为同治年间景德镇窑烧制,为民窑器。胎质厚重,盘身品相完好,海棠盘棱角处线条流畅、柔和,垫烧圈足。碗外侧绘以无双谱人物图,画工精细,有伪周皇武曌、国老狄梁公、晋太傅等,及介紹各历史人物的相关诗文,字体娟秀(图9)。碗底为四字两行篆书“同治年制”。

清光绪粉彩描金八宝寿字碗 该碗为光绪年间景德镇窑烧制,为民窑器。胎质厚重,品相完好,色彩淡雅,器形规整、饱满,口沿描金,碗外侧绘以八宝纹饰,四方为描金“寿”字,字体端正工整,八宝纹饰寓意吉祥如意、富贵有余(图10)。碗底为六字三行篆书“大清光绪年制”。

4 馆藏瓷器相关推断

瓷器作为最贴近百姓生活的文物,凝结着我国古代手工匠人的聪明才智,最能够反映当地百姓的生产生活面貌。泸定县文物管理局瓷器藏品中清代瓷器最为普遍,但泸定县及周边地区不产瓷器,再加上收藏的瓷器多为景德镇窑烧制,说明在当时的社会背景下必然有一条贸易通道连接藏汉,从而使那个时期的百姓能购买到景德镇窑烧制瓷器等生活物资。

目前,泸定境内有五处国家级重点文物保护单位,除蜚声中外的全国首批重点文物保护单位—泸定桥外,还有2013年国务院核定公布的茶马古道(包括化林坪茶马古道、佛耳岩茶马古道),县境内两条古道经考证最初为唐蕃古道一部分,源于唐代,至宋代制度化。藏民需茶,汉地求马,宋代开始实行“以茶治边”政策,先后在成都、雅安、汉源等地设立茶马互市,换取吐蕃、回纥、党项等族的优良马匹。然而该古道遗迹早已在烽火尘埃中烟消云散,唯明清时期兴起的川藏茶马古道依然保留着其珍贵痕迹。

明太祖时期为加强与西藏各部关系,缩短运距,方便茶运,命四川官府劈山开道,开辟了自雅安经昂州(也叫“岩州”,泸定县岚安乡)逾大渡河至打箭炉(今康定市)的茶道,并于昂州设卫,驻军保护茶道畅通。公元1696年,康熙皇帝一纸王命“准行打箭炉市,蕃人市茶贸易”,使情歌之城康定变成了西陲重镇、茶马互市中心,四川西部的茶、米、油、盐等物资通过人背马托源源不断运送到康定,由康定分包后运往西藏,再由西藏分发到印度等南亚各国。

然而要去往康定,必经大渡河。大渡河水流湍急,两岸崇山耸立,是物资输入藏区的第一道天堑。在泸定桥东康熙御碑上记载了四川巡抚能泰所奏“泸河三渡口,高崖峡峙,一水中流,雷犇矢急,不可施舟楫”,拟在安乐(今泸定县城)“仿铁索桥规制建桥,以便行旅”。康熙皇帝批示:“朕嘉其意,诏从所请。”于是鸠工构造,仅用了一年多时间桥成。康熙皇帝御笔亲赐桥名曰“泸定”,意为泸河两岸得以安定之意。泸定桥的建成便利了来往行商,军事运输、背夫、骡马、贩夫走卒均走泸定桥一线。这些都可以与泸定县文物管理局瓷器相印证,故泸定县文物管理局瓷器藏品中清代居多。由此可见,从清代至民国,泸定桥在政治、军事、经济、巩固国防以及深化民族交往方面发挥了重大作用。川藏茶马古道因此得以兴盛,鼎盛之时康定商会之繁茂,与上海商会、武汉商会并称为全国三大商会,由此也可以推断出这些瓷器极有可能是由于川藏茶马古道的兴盛,才将景德镇窑瓷器经茶马古道运送而至。

泸定桥的建成,除了起到促进藏汉贸易、维护河山统一的作用外,更是造福了当地百姓,造福了整个藏区,大大丰富了当时人们的生产生活,无愧于“东环泸水三千里,西出盐关第一桥”的美誉。